「月刊コミックゼノン」最新12月号に掲載。

どこか魔法使いの主人公が活躍する物語のようなタイトル。

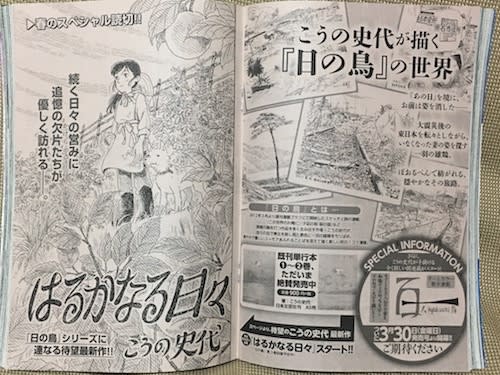

こうの史代さん久々の短編ですが、26頁と近作にしてはなかなかのボリューム(^_^)

この物語は

化学は人に何を与えるのか─。核分裂を発見しながらも、ノーベル賞は共同開発者のオットー・ハーンにのみ授与された物理学者リーゼ・マイトナー。「人間性を失わなかった」と言われる彼女の半生とは...。

物理学の描写も多いため、文系の私としては作品世界に入り込むのが難しい感じでしたが(^_^;、原子核・陽子・中性子の関係とか質量数の割り出しって、そう考えるモノなのかと。

まぁ科学知識は別として...大戦期のドイツからの亡命により流転の人生を送り、やるせなさとかモヤモヤ感...荒々しい背景の描写のタッチに感じとれました。

女性という立場、そしてユダヤ人という差別による偏見と抑圧された時代背景...もしかしたら「この世界の片隅に」終盤で試みた、すずさんの「歪んだ心」を左手で描いて表現した手法を用いたのかも知れません。

一読した程度ではまだ判然としませんが...これは決して過去の事ではないなとも...東京医科大学で発覚された一連の入試不正も...どこかテーマに織り込まれているような気もします。

やはり何度も読み返したくなる作品ですね。

そして次号では...

セリフの無いサイレント?漫画「ヒジヤマさん」シリーズ最新作も掲載とか!そちらも楽しみです(*^o^*)

どこか魔法使いの主人公が活躍する物語のようなタイトル。

こうの史代さん久々の短編ですが、26頁と近作にしてはなかなかのボリューム(^_^)

この物語は

化学は人に何を与えるのか─。核分裂を発見しながらも、ノーベル賞は共同開発者のオットー・ハーンにのみ授与された物理学者リーゼ・マイトナー。「人間性を失わなかった」と言われる彼女の半生とは...。

物理学の描写も多いため、文系の私としては作品世界に入り込むのが難しい感じでしたが(^_^;、原子核・陽子・中性子の関係とか質量数の割り出しって、そう考えるモノなのかと。

まぁ科学知識は別として...大戦期のドイツからの亡命により流転の人生を送り、やるせなさとかモヤモヤ感...荒々しい背景の描写のタッチに感じとれました。

女性という立場、そしてユダヤ人という差別による偏見と抑圧された時代背景...もしかしたら「この世界の片隅に」終盤で試みた、すずさんの「歪んだ心」を左手で描いて表現した手法を用いたのかも知れません。

一読した程度ではまだ判然としませんが...これは決して過去の事ではないなとも...東京医科大学で発覚された一連の入試不正も...どこかテーマに織り込まれているような気もします。

やはり何度も読み返したくなる作品ですね。

そして次号では...

セリフの無いサイレント?漫画「ヒジヤマさん」シリーズ最新作も掲載とか!そちらも楽しみです(*^o^*)