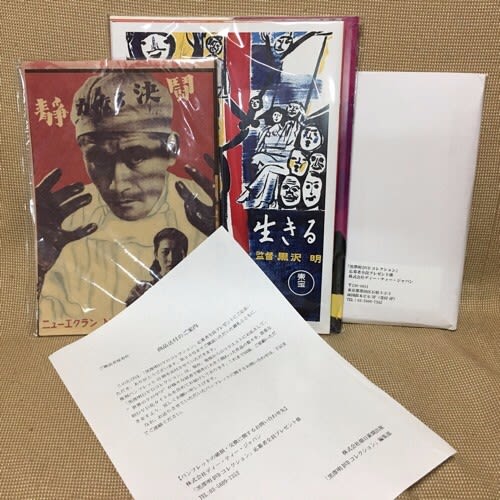

全30作コンプリート、応募して待つこと4ヶ月半を経てようやく我が手に!

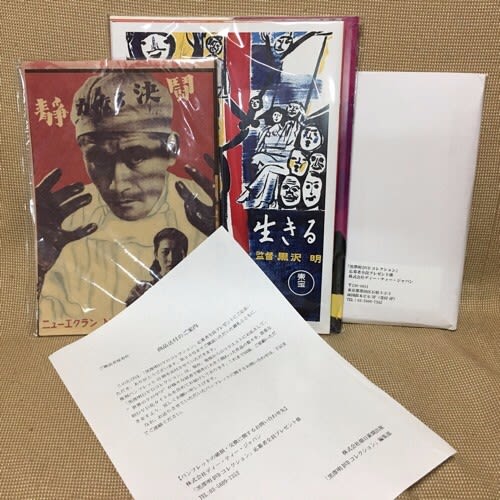

包装は大きさ別に6部と9部に分けられていました。

左上から「静かなる決闘」「野良犬」「羅生門」、左下から「生きものの記録」「蜘蛛巣城」「どん底」の6作品。

左上から「生きる」「隠し砦の三悪人」「悪い奴ほどよく眠る」「椿三十郎」「天国と地獄」、左下から「どですかでん」「デルス・ウザーラ」「影武者」「乱」の9作品。

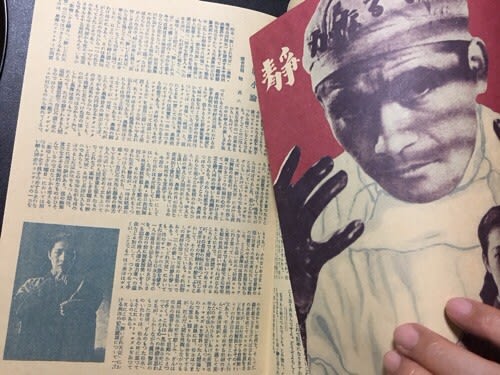

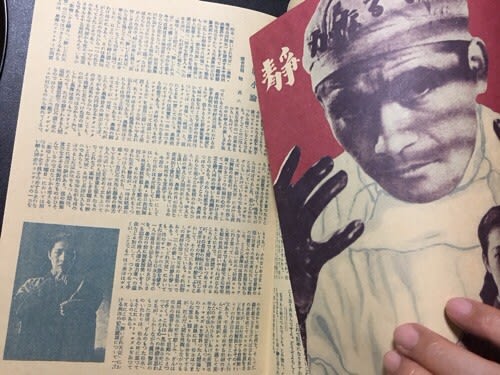

やはり初期ほど簡素な作りになっていて、「静かなる決闘」はペラ1枚を三つ折りで、文字通りパンフレット...というよりチラシに近い感じです。

そんな感覚で無料配布していたのかも...。

インクは2色使ってるけど、紙質も当時のものは藁半紙に近い粗悪なものだったんだろうなぁと想像できます。

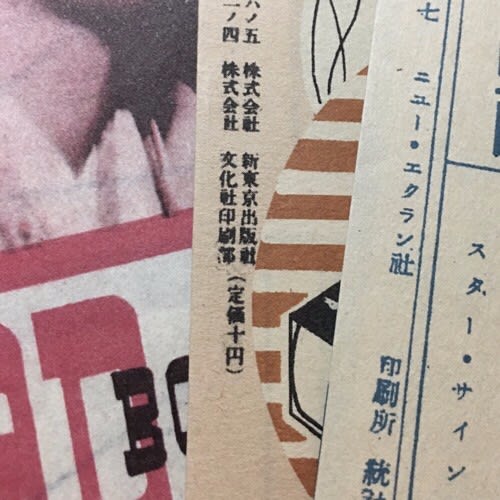

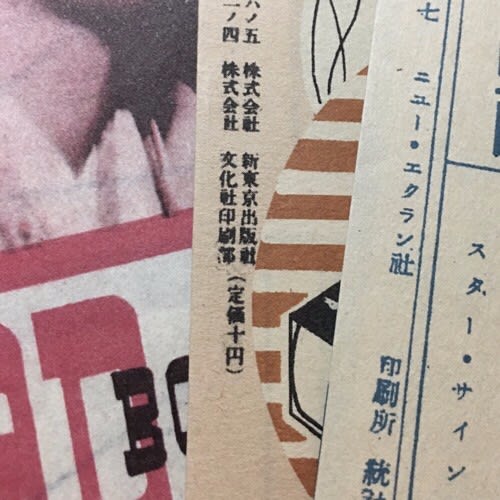

値段はどうだろうと思って裏表紙あたりを見ても、明記されている物は案外少なくて、「野良犬」に「定価十円」とありました。

昭和24年の十円...今の感じだと100〜200円くらいですかね。「野良犬」は流石にペラ1枚ではなく、2枚を重ねて二つ折で全8ページ...まぁギリでお金取れる体裁...ってところかな(^_^;

どのパンフレットも時代性が出ていて面白いです。

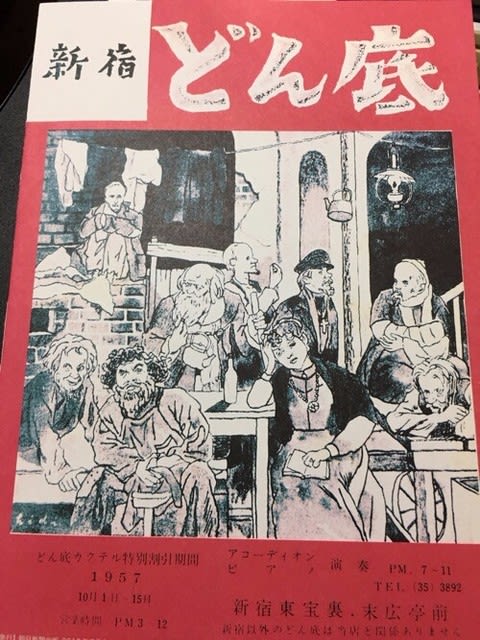

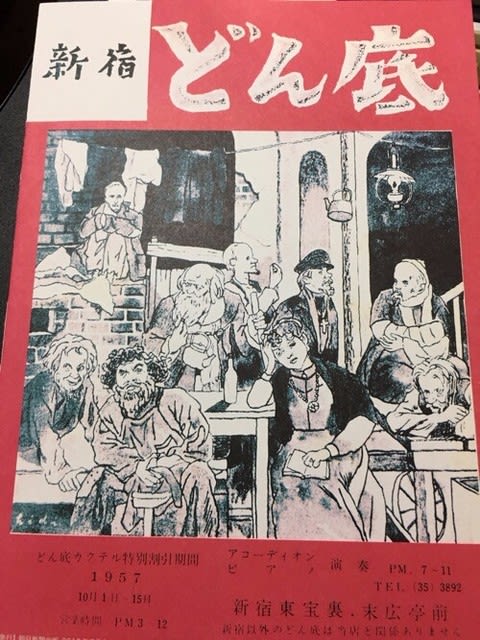

「どん底」の裏表紙に「新宿どん底」と...飲み屋らしいようで、「どん底カクテル特別割引」とある...ちょっとした作品タイアップなのかもしれません(^_^)

ところで気になるのは残りの12作品分のパンフは何故復刻しなかったのだろう...戦時中〜終戦直後の9作品は最初から無かった...あるいは復刻可能な形になっていない...というのは容易に想像できる。90年代の3作品のパンフはしっかりしたものがある筈だが...権利の問題なのか?

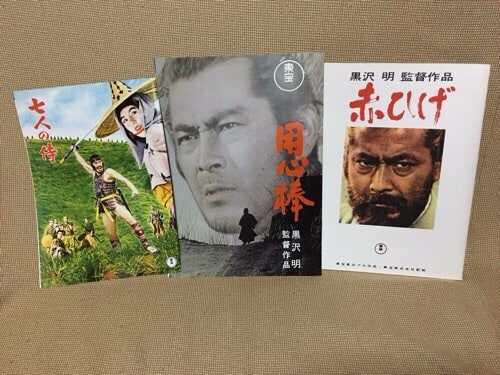

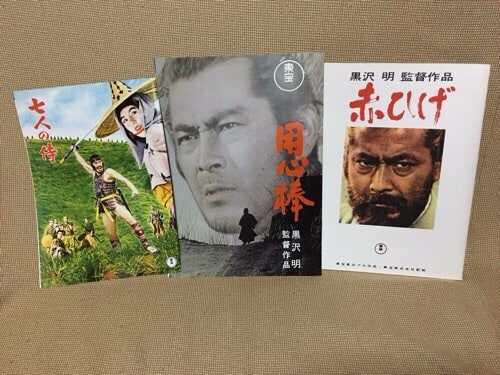

まぁ...なにはともあれ、コレクション3号までついていた「七人の侍」「用心棒」「赤ひげ」と合わせ、

18作品分の復刻パンフレットをゲットできた次第です\(^o^)/

包装は大きさ別に6部と9部に分けられていました。

左上から「静かなる決闘」「野良犬」「羅生門」、左下から「生きものの記録」「蜘蛛巣城」「どん底」の6作品。

左上から「生きる」「隠し砦の三悪人」「悪い奴ほどよく眠る」「椿三十郎」「天国と地獄」、左下から「どですかでん」「デルス・ウザーラ」「影武者」「乱」の9作品。

やはり初期ほど簡素な作りになっていて、「静かなる決闘」はペラ1枚を三つ折りで、文字通りパンフレット...というよりチラシに近い感じです。

そんな感覚で無料配布していたのかも...。

インクは2色使ってるけど、紙質も当時のものは藁半紙に近い粗悪なものだったんだろうなぁと想像できます。

値段はどうだろうと思って裏表紙あたりを見ても、明記されている物は案外少なくて、「野良犬」に「定価十円」とありました。

昭和24年の十円...今の感じだと100〜200円くらいですかね。「野良犬」は流石にペラ1枚ではなく、2枚を重ねて二つ折で全8ページ...まぁギリでお金取れる体裁...ってところかな(^_^;

どのパンフレットも時代性が出ていて面白いです。

「どん底」の裏表紙に「新宿どん底」と...飲み屋らしいようで、「どん底カクテル特別割引」とある...ちょっとした作品タイアップなのかもしれません(^_^)

ところで気になるのは残りの12作品分のパンフは何故復刻しなかったのだろう...戦時中〜終戦直後の9作品は最初から無かった...あるいは復刻可能な形になっていない...というのは容易に想像できる。90年代の3作品のパンフはしっかりしたものがある筈だが...権利の問題なのか?

まぁ...なにはともあれ、コレクション3号までついていた「七人の侍」「用心棒」「赤ひげ」と合わせ、

18作品分の復刻パンフレットをゲットできた次第です\(^o^)/