唐突だが・・

読者の皆さんのギターヒーローは誰だろうか?

年代で違ってくると思う

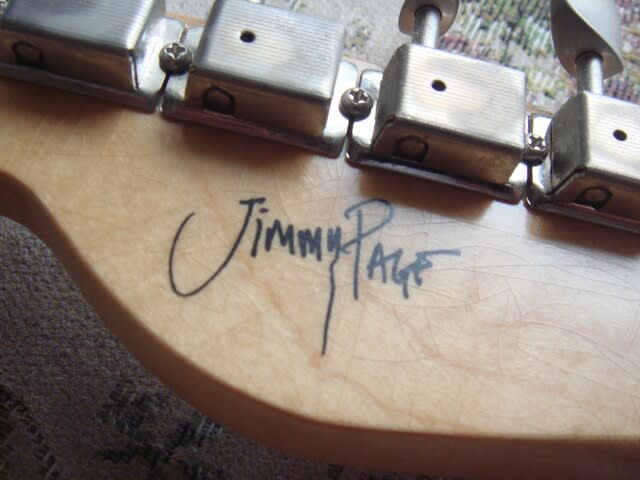

因みに私のギターヒーローはジミー・ペイジなのだ

ペイジ師匠に憧れてギブソンのレスポールを買った経緯がある

氏のレスポールはかなり大胆な改造が加えられている

ネックは薄く削られ、ピックアップは位相での接続になっている

野太い音のレスポールとは真逆の仕様なのだ

レスポールの以前に使っていたドラゴンテレキャスに寄せているという事実を後に知ったのだ

しかしながら、レスポールを低く構えた立ち姿は時代が変わっても№1だと思う

私も真似したがあの独特のフォームでは弾けない

ペイジ氏は少し腕が長いという噂も広がっているのだ

まぁ、真実は良く分からないが・・

カッコいいという事に異論を唱える人はいないと思う

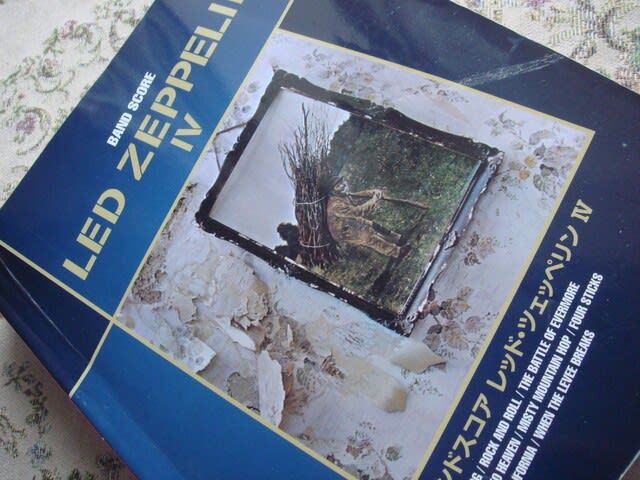

楽譜をあまり買わない私だがレッドツェッペリンの楽譜は買った

このシリーズはこの四冊で終わりなのだ

購入当時もそこそこの値段だった

その価値は十分にあると思う

結局のところ、無駄遣いか?否か?は使用頻度による

買ってはみたものの使わない楽譜ならば無駄になる

ある意味では楽譜が参考書にも似ている

値段が高い参考書で勉強して希望の学校に入れたならばそれは結果オーライ

良い学校に入り、良い会社に入れば十分に元は取れる

多くの場合、楽譜は買っただけで満足してしまうことが多い

読者の皆さんは如何だろうか?

実は私もそんな感じだった

この楽譜たちも購入から数年は放置したのだ

真剣に取り組むとかなり難易度が高いのだ

ようするに挫折したのだ

数年くらい前からコツコツとコピーに取り組むようになった

ギター弾きの意地のようなものなのだ

自称レッドツェッペリン好きを豪語しながら一曲も弾けないではお話にならない

まぁ、好きとコピーは別の話ではあるが・・

私は納得できないのだ

そもそも、ドラゴンテレキャスを買ったのに弾けないでは悲しすぎる

動機は至って単純なのだ

ご存じの方も多いと思うが初期の二枚はすべてこのギターで弾いているのだ

アンプはスプロという小型アンプ

歪みペダルは当時流行していたファズなのだ

興味ある方は調べてみていただきたい

後期になって氏はマーシャルなども使うようになったが基本はコンボ

ヤードバーズの時代はVOXのAC-30を愛用していたようだ

当然ながらギターはテレキャスなのだ

人間は常に流動的であり変化するものなのだ

レッドツェッペリンというキャリアにおいて機材が変化するのも納得なのだ

このギターは紆余曲折あって後に姿を消すことになる

しかしながら、お気に入りのネックだけは後のギターに引き継がれた

ソロになったペイジ氏はブラウンのテレキャスを愛用していた

そのギターのネックがドラゴンテレからの移植だったことは有名な話

氏は今でもそのギターを使っているそうだ

フェンダーがこのギターを作る際に氏からギターを借りて採寸した

特にネックにはかなり拘ったということなのだ

確かに薄い

古典的なテレキャスのネックは丸太なのだ

かなりの極太なギターも少なくない

線が細いピックアップに極太ネックは不釣り合いだがそれがテレキャスの個性になっているのだ

ヴィンテージ好きな人は薄いネックでは満足できないようだ

結局、氏のダメ出しをクリアして製品化された

ネックは薄いがピックアップはそこそこパワーがある

特にリアのパワーは個性的

加えて独特の噛みつくようなバイト感が特長になっている

このリアに確信を持った私は潔くレスポールと決別できたのだ

気難しい面をもつギターだが一方では誰が弾いてもロックな音になる

フロントはブルースに特化したような甘い音なのだ

氏のドラゴンは特に改造を加えていないという

まさに偶然の産物なのだ

当時は良くも悪くも製品の精度にムラがあったようだ

つまり、当たりハズレなのだ

音が太いテレキャスが当たりかどうかは分からない

ロックで使うということならば大当たりなのだ

このギターは盟友ジェフベックからのプレゼントだった

当時はプロ同士でもギターのプレゼントや交換を行っていたようだ

ライバルでありつつも仲良しという微笑ましい時代なのだ

リッチーブラックモアとジェフベックの間にも交流があったようだ

リッチーがストラトにテレキャスのネックを移植していた時期がある

こんな伝説は山ほどあるのだ

クラプトンはツアー先で買った6本のギターを自分で組み合わせたのだ

最良のパーツの寄せ集めで作ったギターが伝説のブラッキーとブラウニー

余ったギターはジョージハリスンなどのギター仲間にプレゼントした

実際に貰ったギターをレコーディングに使っているのだ

男気溢れる話だと思う

昔のギタリストには『思い』がある

音楽に対する情熱のようなものが感じられる

最近のギター弾きに最も不足している部分だといえる

極端な話、ギターテクなどどうでもよいのだ

ギターが好き過ぎて堪らないという感情が大事だと思う

とにかく弾いてほしい

ギターを眺め磨く時間があるならば弦を弾いてほしい

どんなに安いギターでも必ず応えてくれる

ギターとはそういう楽器だと思う

入力が足りない楽器はすぐに分かる

借り物のギターなどでもそう感じることが多々ある

まぁ、他人のギターの使用頻度などどうでも良いが・・

基本的に無改造主義だがサドルだけは交換した

購入当時はピカピカだったが今は良い感じになった

ペグなども良い感じにくすんでいるのだ

金属の種類によって経年変化が異なるので注意が必要なのだ

因みにストラトの金属パーツは今でもピカピカなのだ

どちらが良いのか? ギターにもよると思う

繰り返しになるが購入時に良く確認した方が良いと思う

金属が曇るのも嫌う人が多いのも事実

とにかくゴシゴシと磨いているのだ

弾いている時間よりも磨いている時間が長い

私の知り合いにもそんなタイプが少なくない

ドライブよりも洗車場にいる時間が長い人と同じなのだ

「走ったからタイヤが減るだろ?」

「もっと真剣に磨けよな 腰入れて」

という感じだろうか?

こんなお父さんを持った家族は災難なのだ

ギターも同じ

「弾いたらフレットが減っちゃうだろ?」

「ボディにキズが付いちゃうしさ 眺めるのよ」

「一日中眺めていても飽きないぜ だろ?どうよ?」

まぁ、これもギターの楽しみのひとつだといえるが・・・

私には理解できない

気が付けば、レッドツェッペリンのアルバムに関してはライブ盤も含めてかなりの数を所有している

同じ曲でもスタジオとライブでは異なることが多い

アコギ弾きの憧れであり登竜門的な曲『天国への階段』

スタジオテイクは多重録音なのだ

ライブで完全再現することは難しい

レッドツェッペリンにはそういう曲が多い

天才ペイジ氏のアレンジに興味がある

ライブ音源がとても参考になる

良い意味での手抜きや音抜きの技を盗むのだ

いくら本家でもまったく違うプレイではファンが失望する

ファンは鼓膜がダメになるほど原曲を聴き込んでいる

歌えるほどに聴き込んでいるのだ

ライブでの崩しは要所を押さえるところがポイントになる

私もコピーなどをする際の参考にしている

余談だがジミヘンの『リトルウイング』を単純にコード弾きしてもあの雰囲気は出ない

伝説の曲にはそういうことが多いのだ

レッドツェッペリンのアルバムはその時代の最高峰なのだ

それでもどれか一枚と問われれば四枚目を挙げる人が多いと思う

ファンならずとも一回は耳にしたことがある有名曲のオンパレードなのだ

中でも『天国への階段』は歴史的な一曲だといえる

アコギから始まるのでアコギ系の曲だと勘違いしている人も多い

最後までコピーしてみるとそれが間違いだと気付く

アコギもエレキもフルに活用しているのだ

後半のギターソロはロックのバイブル的な存在なのだ

氏はアドリブであのフレーズを紡いだという

まさに天才なのだ

ある意味でジミヘンに通じる部分がある

天国への階段は氏が自宅で練りに練って作ったという

ライブで演奏する機会も多いので勘違いしている人も多い

一音までも緻密に計算されているのだ

私はこの曲が弾きたくてアコギを始めたのだ

まぁ、それ以前から弾き語りのようなフォークソングを歌っていたが違和感を覚えていたのも事実

「歌じゃないなぁ・・」

そんな折りに出会ったのがこの曲だった

好き嫌いを問わず、アコギ弾きんならばマスターしておくべき

あるギタリストが言っていた

「アコギの部分だけをコピーして満足しちゃう人多いよね」

「あの曲は後半がカッコいいだよね リードもコピーしてほしいね」

まさに私のことなのだ

アコギ部分が少し弾けるからと有頂天になっていた時期がある

振り返れば、フレーズも間違っていた

著作権の問題があるので完コピの音源は遠慮させていただきたい

とにかく真面目にコピーし倒した曲なのだ

挙げ句の果てにはライブバージョンまでコピーしたのだ

ライブでは氏はエレキですべてを弾くことが多い

というかアコギからエレキに持ち替えるライブを私は知らない

エレキでアコギの雰囲気を出すようなプレイの参考にもなる

何でもかんでもフルテンではダメだと気付く

静かな部分ではボリュームを絞り、盛り上がる部分で一気に爆発!

下手なバンドの多くはリズム感もさることながらメリハリがない

それに気付いているのだが・・

もはや、自分たちの力だけではどうにもならない

ペイジ氏が語っていた

「バンドを成功したいならレッドツェッペリンをコピーすべきだ」

「ロックに大切な部分が詰まっているハズだよ 得るものは多いよ」

氏は簡単に言うがバンドでコピーするのはかなりハードルが高い

仮にギターが上手くてもベースとドラムが追いつかない

その逆も然りなのだ

バンドスコアは勉強になる

私はベースも弾くのでかなり参考になるのだ

以前は作曲でドラムなども打ち込んでいた

今ではそんな気力もないのだ

ひとついえることはギター道においてピークは過ぎたということ

若い頃のような勢いと気力が失せた

それで良いのだと思う

人間は良いタイミングで枯れるべきなのだ

枯れた年代のプレイがあることを知る

私の中では速弾きの時代は終わったのだ

そもそも無理なのだ

そんなフレーズを一人で練習している姿が悲しい

何と言うかもっと悲哀に満ちたトーンが欲しい

この年齢になってブルースの奥深さが分かってきた

レッドツェッペリンでもブルースのコピーやアレンジした曲が多い

レッドツェッペリンのブルース世界は独特なのだ

完コピは無理なのだ

雰囲気だけでも学びたい

そんな味を吸収したい

ギターに行き詰まった人はとにかく好きな曲を何回も聴くと良い

あえてギターを置いてしまうことも大事

私は自宅でも移動中でもとにかく音楽を聴いている

古い時代のロックやブルースを聴き倒しているのだ

聴くだけで得られる伸び代もあるのだ

聴き取りが少ない人は迷うのだ

「あれ? 俺が欲しい音ってこれだっけ?」

ゴールや目的が曖昧なままに走っていても意味がない

明確なゴールを決めるという作業が大事になってくると思う

ここ最近のマイブームは『天国への階段』なのだ

スタジオテイクとライブ盤を混ぜたり色々と試しているのだ

名曲は何回聴いても何度弾いても飽きない

それが名曲だと思う

この曲に衝撃を受け、憧れていた当時の私に教えてあげたい

「数十年後には自分で弾けるようになってるよ」

まさに継続は力なり・・

ダラダラでもコツコツでも良い続けることに意味がある

思い半ばでドロップアウトした同志の分までギターを楽しみたい

アコギをお持ちの方は是非ともアコギ部分のコピーの挑戦していただきたい

便利な時代なのだ

ネットでもそこそこの楽譜が手にはいると思う

ギターが和音楽器であるということを再認識できる曲なのだ

スタジオではアコギとエレキと12弦のエレキを使用しているのだ

ちなみに伝説のギターソロはテレキャスで弾いているのだ

音源をお持ちの方はその辺りを意識して聴き返してみていただきたい

ギターはそのニュアンスやトーンに拘ることでより楽しさが増すのだ

余談だが・・

ペイジ氏もピグノーズを愛用していたという噂を耳にしたことがある

あくまでも噂なので特に根拠はない

ジェフベックも持っていたらしい

本当だろうか?

仮にそれが事実ではないとしてもイメージするだけでもワクワクする

ギターの楽しみの半分は妄想なのだ

妄想力が強い人は飽きることなくギターを続けられる

ギターには浪漫が大切なのだ😉