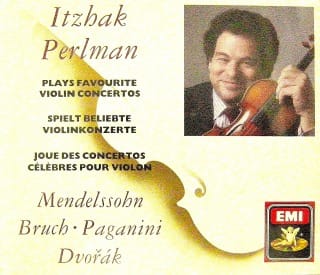

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番

パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番

サラサーテ:カルメン幻想曲

ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲

ヴァイオリンと管弦楽のための「ロマンス」

ヴァイオリン:イツァーク・パールマン

アンドレ・プレヴィン指揮ロンドン交響楽団(メンデルスゾーン/ブルッフ)

ローレンス・フォスター指揮ロイヤル・フィルハモニック・オーケストラ(パガニーニ/サラサーテ)

ダニエル・バレンボイム指揮ロンドン交響楽団(ドヴォルザーク)

CD:EMI Records Ltd CMS 7 69881 2

ヴァイオリンの巨匠イツァーク・パールマンは、2015年11月、2年ぶりとなる来日、東京、大阪、名古屋でコンサートを開催する。パールマンは、4歳のとき、ポリオ(小児麻痺)にかかり、下半身が不自由になってしまったにもかかわらず、努力の末、大ヴァイオリニストになったということで広く知られている。このためもあり、昔から日本にも多くのファンを有している。イツァーク・パールマン(1945年生まれ)は、イスラエルのテル・アヴィヴ出身。テル・アヴィヴ音楽院で学び、10歳で最初のリサイタルを開く。13歳の時、アメリカの人気番組「エド・サリヴァン・ショー」に出演し、一躍人気者となる。このことによりアメリカに留まることになり、アイザック・スターンの推薦でジュリアード音楽院に入学。アメリカでの正式デビューは、17歳の時にカーネギー・ホールにおいてであった。これまでグラミー賞15回、エミー賞を4回受賞するなど、多くの受賞歴を誇っている。近年では、デトロイト交響楽団の首席客員指揮者、セントルイス交響楽団では音楽顧問など務め、ヴァイオリニスト以外でも活躍している。完璧ともいえる演奏技巧に加え、その甘い音色は聴衆の心を捉えてやまない。要するにパールマンは、大衆に広く愛され、大衆に強くアピールする要素を持ち合わせている名ヴァイオリニストだということが言えよう。

このアルバムは、CD3枚組ので、ヴァイオリンと管弦楽のための曲が合計6曲収められており、いずれの曲もパールマンの特徴が存分に発揮したものとなっている。第1枚目は、メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調とブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番。伴奏は、アンドレ・プレヴィン指揮ロンドン交響楽団。メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調は、メンデルスゾーンが、ピアノ協奏曲を作曲の途中からヴァイオリン協奏曲に移行したのではないかとも言われている作品。バランスのよくとれた形式に加え、美しい旋律を持つため、ベートーヴェン、ブラームスの作品とと並び“3大ヴァイオリン協奏曲”とも称されている。ここでのパールマンは、持ち前の美しい音色に加え、輪郭のはっきりした演奏を朗々と聴かせる。少しの曖昧さもなく、この曲の若々しくもロマンあふれる情感を目いっぱい訴えかけてくる。ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番は、ブルッフの代表作とも言える曲で、数あるヴァイオリン協奏曲の中でも広く愛好される作品となっている。マックス・ブルッフ(1838年―1920年)は、ドイツの作曲家で、このヴァイオリン協奏曲第1番のほか、ヴァイオリンと管弦楽のための「スコットランド幻想曲」や、チェロと管弦楽のための「コル・ニドライ」などがしばしば演奏される。この曲でのパールマンの演奏は、メンデルスゾーンの時とは、大きく様相を変え、深遠で、奥行きのある堂々とした演奏に徹する。特にその力強さに圧倒される思いがするほど。

2枚目に収められている曲は、パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番とサラサーテ:カルメン幻想曲。伴奏はローレンス・フォスター指揮ロイヤル・フィルハモニック・オーケストラ。鬼才ヴァイオリニストとして名を轟かせたパガニーニが、1817年から1818年頃に書いたのがヴァイオリン協奏曲第1番。恐ろしく困難な技法があちこちに散りばめられ、現在でもヴァイオリン協奏曲史上屈指の難曲の一つとして数え上げられている。如何にもヴァイオリニストが書いた作品と言った趣を持ち、深い内容の曲というより、ヴァイオリン演奏の限界に挑むことを楽しむ曲と言えよう。こんな曲でもパールマンが弾くと何とも楽々弾きこなすので、リスナーはその名人芸を心から楽しめる。大衆の心を掴むことに一日の長のあるパールマンらしい演奏内容に酔いしれることができる。このような技巧的な曲でも少しの嫌味を感じさせないところが、パールマンの真骨頂か。次のサラサーテ:カルメン幻想曲も、パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番に劣らず技巧的な曲。この曲は、スペインのヴァイオリニストであるパブロ・デ・サラサーテが1883年に作曲したヴァイオリンと管弦楽のための幻想曲。ピアノ伴奏で演奏されることも多く、演奏時間は約12分ほど。正式な題名が「ビゼーのオペラ『カルメン』のモティーフによる演奏会用幻想曲」であることでも分かるように、ビゼー作曲のオペラ「カルメン」に登場するメロディを用いたヴァイオリンの技巧を駆使する曲。派手なその様相は、パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番と甲乙付けがたい。ここでのパールマンは、正確無比の演奏技法を全開させて、唖然とさせられるほどだ。理屈抜きに楽しめる演奏内容となっている。こんなに大上段に構えても絵になるヴァイオリニストは稀。

最後の3枚目は、ドヴォルザークの作品が2曲。ヴァイオリン協奏曲とヴァイオリンと管弦楽のための「ロマンス」。ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲は、ドヴォルザークの唯一のヴァイオリン協奏曲で、1879年につくられた。ドヴォルザークは、1878年に名ヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムと出逢い、協奏曲の作曲を思い立った。完成したヴァイオリン協奏曲をヨアヒムに献呈たが、ヨアヒムはこの曲を完全に無視し、一度なりとも演奏をしなかったという。どちらかというと、地味な曲であり、当時主流であった華やかな演奏会を飾るようなことがなかったのが原因かもしれない。しかし、ヴァイオリンの華やかな技巧ばかりを追い求めることはなくなった現在では、内容がぎっしりと積み込まれたこの曲の真価が次第に評価されつつあるようだ。ここでのパールマンは、ブルッフの時と同じく、力強く、曲の深い内容を覗きこむような、内省的な演奏に徹する。しかし、ただ深いだけということではなく、その外面に美しい音色が散りばめられており、少しも聴きずらいことはない。第2楽章の美しいメロディーを奏でるパールマンの演奏は、ドヴォルザークの牧歌的な世界を表現し尽くし見事というほかない。このパールマンの情感あふれる演奏を聴いていると、ヨアヒムがこの曲を無視したことの理由が分からなくなる。次のドヴォルザーク:ヴァイオリンと管弦楽のための「ロマンス」は、ドヴォルザークの素朴な哀愁が深く垂れこめた小品。秋の夕暮を思い起こさせるような秀作である。パールマンは、しみじみとした情感を存分に際立たせる名演を聴かせる。ダニエル・バレンボイム指揮ロンドン交響楽団の伴奏がパールマンの演奏を引き立たせている。この6曲を収めたアルバムは、パールマンの幅広い才能が凝縮された録音であり、パールマンの魅力がいっぱいに詰まっている。(蔵 志津久)