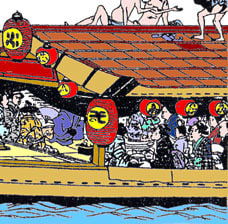

133ー「廓丹前」(1857・安政4年)

元禄頃(1688~1707)の伊達男は、廓に通うのに目一杯おしゃれをしたものだ。

廓も全盛で、四季折々の風流なイベントが花盛りだった。

『俳優の 昔を今に写し絵や

及ばぬ筆に菱川の

寛濶出立ち 廓通い

姿彩る丹前は

今日を晴れなる初舞台

よしや男と名に高き

富士の白柄まばゆくも

紫匂う筑波根の

腰巻羽織六方に

振って振り込む

奴のこのこの

酒ならねじ切り色上戸

恋の取り持ち

してこいまかせろ しょんがえ

花にも優る 伊達な風俗』

●菱川某の描いた役者の浮世絵にはとてもかなわぬが、

廓に通う、伊達男を再現してみた。

今日は、花柳寿輔宅の舞台開きなのだ。

男は義也、白柄組、江戸紫の短い羽織を粋に着て、

颯爽と歩く姿の六方振り。

酒を一杯、顔に出る、お供の奴は尻はしょり。

へい、恋の取り持ちまかせろ合点!

花にも勝つぞ、この風俗。

義也とは、旗本奴の三浦小次郎義也のこと。

吉屋組の親分で、金も力もある大変な色男。

金に糸目をつけない華美な衣装は、奴共の羨望の的で、

義也が歩くと見物人が溢れたという、いわば男伊達のスター。

斯くして義也は色男の代名詞となる。

丹前については、8/4、10に詳しい。

〓 〓 〓

tea breaku・海中百景

photo by 和尚

元禄頃(1688~1707)の伊達男は、廓に通うのに目一杯おしゃれをしたものだ。

廓も全盛で、四季折々の風流なイベントが花盛りだった。

『俳優の 昔を今に写し絵や

及ばぬ筆に菱川の

寛濶出立ち 廓通い

姿彩る丹前は

今日を晴れなる初舞台

よしや男と名に高き

富士の白柄まばゆくも

紫匂う筑波根の

腰巻羽織六方に

振って振り込む

奴のこのこの

酒ならねじ切り色上戸

恋の取り持ち

してこいまかせろ しょんがえ

花にも優る 伊達な風俗』

●菱川某の描いた役者の浮世絵にはとてもかなわぬが、

廓に通う、伊達男を再現してみた。

今日は、花柳寿輔宅の舞台開きなのだ。

男は義也、白柄組、江戸紫の短い羽織を粋に着て、

颯爽と歩く姿の六方振り。

酒を一杯、顔に出る、お供の奴は尻はしょり。

へい、恋の取り持ちまかせろ合点!

花にも勝つぞ、この風俗。

義也とは、旗本奴の三浦小次郎義也のこと。

吉屋組の親分で、金も力もある大変な色男。

金に糸目をつけない華美な衣装は、奴共の羨望の的で、

義也が歩くと見物人が溢れたという、いわば男伊達のスター。

斯くして義也は色男の代名詞となる。

丹前については、8/4、10に詳しい。

〓 〓 〓

tea breaku・海中百景

photo by 和尚