日本統一を果たした豊臣秀吉が、明国の征服を目指して朝鮮に侵攻した文禄・慶長の役(壬辰倭乱 イムジンウェラン)は1592年に始まり休戦と交渉を挟むが、秀吉の死去で撤退する1598年まで続いた。日本軍延べ30万人以上を動員した戦乱は、16世紀において世界最大規模の侵略戦争であったとされる。当然ながら、朝鮮国土や国民の被害は甚大で、戦死者は当時の朝鮮人口の20~25%(100万~150万)と言われる。そして5~10万人規模の朝鮮人が捕虜として連行され、その中には様々な分野の技術者、学者も多く含また。その他は奴隷として売買され、日本から東南アジア、インド、欧州にまで売られていった。実は救援軍として参戦した明国にも多くの朝鮮人子女が連れ去られている。結果、朝鮮はその後長い間、国の荒廃、人口減少で苦しみ、復興に100年を要することになる。

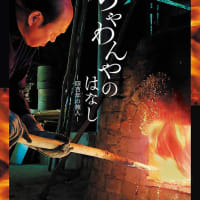

今回の作品「ちゃわんやのはなし 4百年の旅人」は、この時日本に連れてこられた陶工たちの物語である。戦国時代、特に秀吉が利休を重用して以降、茶の湯は豊臣政権の政治の場として利用される。それ故、時によって茶器は一国に代わるほどの価値を持つようになり、褒賞として大名に、また逆に大名からの政権への貢物として扱われるようになる。その為か、朝鮮に出兵した西国大名たちは連れてきた陶工たちに領内に窯を築かせ、陶器や磁器を焼かせた。彼らの中で与えられた地で土を探し、陶工技術を磨き独自の陶器を創り上げ、代々伝承し続けて今に伝える人々がいる。この映画に登場する「沈壽官家」はその代表的存在だ。両班の沈氏一族は、もともとは慶長の役当時、交通・防衛の要衝として明・朝鮮軍が構えた全羅北道の南原(ナムォン)城にて王子の守護をしていた。 やがて10万の日本軍の猛攻を受けて壊滅、多くの戦いの中でも最も悲惨を極めたと言われる被害を出した。一族も奮闘むなしく島津の軍に捉えられ、遂には捕虜となる。藩主 義弘が当初より文化の中心でもあった南原城内で陶磁工を探していたのではないかと司馬遼太郎は文中で推測している。名門の出身ながら異国に連行された初代 沈当吉以降、薩摩の地で祖国を偲びながら、その技術を活きる糧として生きる。江戸時代、薩摩藩主であった島津家は朝鮮人技術者達を手厚くもてなし、士分を与え、門を構え、塀をめぐらす事を許すかわりに、その姓を変えることを禁じ、また言葉や習俗も朝鮮のそれを維持する様に命じた。そして、沈家は一度も養子を迎えることなく、また不思議にも代々息子は一人のみ、薩摩藩焼物製造細工人としての家系をたどり400年、現在15代沈壽官氏に至る。

中学に上がったぐらいの頃か、自宅に白磁、青磁らしき置物にあった焼 沈壽官」の名を知ったのは、司馬遼太郎の短編「故郷忘じ難く候」を読んだことから。この作品は、故14代沈壽官が「己は何者なのか?」と問い続けた少年期から青年期の葛藤を経て、薩摩焼伝承者として生きる覚悟を描いた物語である。彼は名工と呼ばれ高い評価を受けるが、真の己の使命は次の世代に継承させることにあると悟る。在日二世として日本社会で生きるとは、国籍や姓名だけでなく周囲とは異なる存在であるとの認識は持っても、アイデンティティと言えるものは曖昧な当時の自分には、400年遡って朝鮮の姓と陶工としての使命と技術を受け継ぎながら、生粋の日本人として生きる沈家の生き様に何故だか羨ましさを感じた記憶がある。

日本に連行された多数の運命とは逆に、部下と共に朝鮮軍降伏し、その後武功を立てて金忠善として生きた‘沙也加’に関しても司馬は記している(街道をゆく 韓のくに紀行)。彼の子孫は、韓国大邱市郊外の友鹿里(ウロンニ)で英雄の子孫として暮らす。我々が存在する理由は、過去に遡れば知ることができるだろう。しかし、個々の立場によって受け継つぐべきものと、変えるものがあり、それを決めるのは現在の自分である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます