NHKの「歴史秘話ヒストリア クラークと教え子たち 涙の北海道物語」「少年よ大志を抱け」あの名言には続きが!と言う長いタイトルの番組が放映されました。

内容はクラーク博士がアメリカからお雇い外人として来日を決断する背景、来日してからの苦難、そして教え子たちとの交流を再現ドラマを交えて伝えたものです。

そして、任期の八ヶ月を終えて教え子との別れ際に発したのが彼の有名な「Boys, be ambitious.」ですが、この後に続きがあったというものです。その続きとは「・・・・・ like this old man」即ちクラーク博士は学生たちに向かって「Boys, be ambitious like this old man」と言ったとのことです。

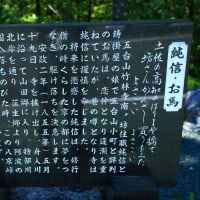

僕の亡母が生前「クラーク博士の 少年よ大志を抱け を世に広めたのは内村鑑三先生だ」と言っていました。この言葉が広く世間に喧伝されるようになったのは戦後のことで、それまでは北海道大学の関係者か一部のキリスト教徒の極めてマイナーものでした。

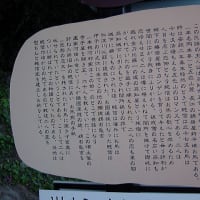

クラーク博士の「Boys, be ambitious 」を最初に紹介したのは内村鑑三が監修していたキリスト教雑誌「Japan Christian Intelligencer」 Vol.1, No.2 に札幌農学校第1期生大島正健のクラークについての投稿記事のようです。大島は「・・・・・・・生徒と一人々々握手をかわすなりヒラリと馬背に跨り、"Boys, be ambitious!" と叫ぶなり、長鞭を馬腹にあて、雪泥を蹴って疎林のかなたへ姿をかき消された」と。

問題は「・・・・・・ like this old man」とは書かれていないのです。元々、彼の名言も記録したものがなく、後世の創作と思われていた時期があったようですが、先の大島正健の文言が事実であることを同じくクラーク博士との別れの場にいた農学校第1期生が証言し事実として認定されたようです。

その間、いくつもの説が紹介されたようです。

「少年よ、大志を抱け!」のあとに「お金のためではなく、私欲のためでもなく。 名声という空虚な志のためでもなく。人はいかにあるべきか、その道を全うするために、大志を抱け!」(Boys, be ambitious. Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement,not for that evanescent thing which men call fame. Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be.)と言う長いものであったという説もあります。また、信憑性の高いものとしては「Boys, be ambitious in Christ.」と言う説もあるようです。

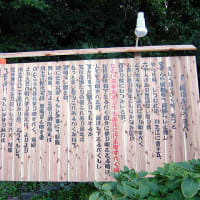

尚、番組では厳しい校則があったことが紹介されていましたが、この校則は前任のお雇い外人ケプロンが作成したものと言われています。そしてクラーク博士は一切の校則は1ツでよい、それは「Be gentleman.」でした。この様な信頼関係は単にクラークの熱血・情熱だけで生じるものではありません。番組で紹介された札幌独立キリスト教会に残る誓約書は実は「イエスを信ずる者の契約」の署名部分です。

内村鑑三も当初、異国の神キリスト教に猛反発をして、雪中北海道神宮で「わが国には我が国の神がいる」と抗議していますが、後に世界に誇る敬虔なキリスト教信者になりました。

ワン フレーズは便利な反面、安直に物事を処理してしまう危険もあります。

福沢諭吉の「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ」などもその好例だと思うのですが、これ丈だと福沢諭吉は開明的な四民平等、民主主義の旗手のようですが、この後の続く文言、或いはその一連の著作を適格に表現しているのだろかと疑問に思うのは僕だけでしょうか。「日本を銭の国にする」将に心を失くした物欲主義の権化のような男がお札の肖像画になっている。明治人の誤った選択の1つかも知れません。

内容はクラーク博士がアメリカからお雇い外人として来日を決断する背景、来日してからの苦難、そして教え子たちとの交流を再現ドラマを交えて伝えたものです。

そして、任期の八ヶ月を終えて教え子との別れ際に発したのが彼の有名な「Boys, be ambitious.」ですが、この後に続きがあったというものです。その続きとは「・・・・・ like this old man」即ちクラーク博士は学生たちに向かって「Boys, be ambitious like this old man」と言ったとのことです。

僕の亡母が生前「クラーク博士の 少年よ大志を抱け を世に広めたのは内村鑑三先生だ」と言っていました。この言葉が広く世間に喧伝されるようになったのは戦後のことで、それまでは北海道大学の関係者か一部のキリスト教徒の極めてマイナーものでした。

クラーク博士の「Boys, be ambitious 」を最初に紹介したのは内村鑑三が監修していたキリスト教雑誌「Japan Christian Intelligencer」 Vol.1, No.2 に札幌農学校第1期生大島正健のクラークについての投稿記事のようです。大島は「・・・・・・・生徒と一人々々握手をかわすなりヒラリと馬背に跨り、"Boys, be ambitious!" と叫ぶなり、長鞭を馬腹にあて、雪泥を蹴って疎林のかなたへ姿をかき消された」と。

問題は「・・・・・・ like this old man」とは書かれていないのです。元々、彼の名言も記録したものがなく、後世の創作と思われていた時期があったようですが、先の大島正健の文言が事実であることを同じくクラーク博士との別れの場にいた農学校第1期生が証言し事実として認定されたようです。

その間、いくつもの説が紹介されたようです。

「少年よ、大志を抱け!」のあとに「お金のためではなく、私欲のためでもなく。 名声という空虚な志のためでもなく。人はいかにあるべきか、その道を全うするために、大志を抱け!」(Boys, be ambitious. Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement,not for that evanescent thing which men call fame. Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be.)と言う長いものであったという説もあります。また、信憑性の高いものとしては「Boys, be ambitious in Christ.」と言う説もあるようです。

尚、番組では厳しい校則があったことが紹介されていましたが、この校則は前任のお雇い外人ケプロンが作成したものと言われています。そしてクラーク博士は一切の校則は1ツでよい、それは「Be gentleman.」でした。この様な信頼関係は単にクラークの熱血・情熱だけで生じるものではありません。番組で紹介された札幌独立キリスト教会に残る誓約書は実は「イエスを信ずる者の契約」の署名部分です。

内村鑑三も当初、異国の神キリスト教に猛反発をして、雪中北海道神宮で「わが国には我が国の神がいる」と抗議していますが、後に世界に誇る敬虔なキリスト教信者になりました。

ワン フレーズは便利な反面、安直に物事を処理してしまう危険もあります。

福沢諭吉の「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ」などもその好例だと思うのですが、これ丈だと福沢諭吉は開明的な四民平等、民主主義の旗手のようですが、この後の続く文言、或いはその一連の著作を適格に表現しているのだろかと疑問に思うのは僕だけでしょうか。「日本を銭の国にする」将に心を失くした物欲主義の権化のような男がお札の肖像画になっている。明治人の誤った選択の1つかも知れません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます