訪問日 令和5年5月28日

都農神社

日向国一宮

創建は神武天皇即位の6年前、天皇が東征に向かう際に鎮祭したことに始まるという

あぶら石

絵馬には祭神の「大国主命」

茅の輪

素盞鳴尊が旅の途中で、蘇民将来(そみんしょうらい)巨旦将来(こたんしょうらい)という兄弟のところで宿を求めた

弟の巨旦将来は、豊かな生活をしていたのにそれを断った

兄の蘇民将来は貧しい暮らしをしていたが、素盞鳴尊を泊めて厚いもてなしをした

素盞鳴尊は再び蘇民将来の家を訪れて、「もし悪い病気が流行することがあったら、茅で輪を作って、腰につけていれば病気にかからないですむでしょう」 と教えた

茅の輪も、最初は人々が腰につけるほどの小さなものだったが、時代がたつにつれて大きくなり、これをくぐって罪やけがれを取り除くようになった

他に参拝者がいなかったので「茅の輪」を潜ってみた

手水舎

お祓い棒が手水舎に置いてあるのは珍しい

説明通り左・右・左と大きく振ってみた

神門

拝殿

正面5間側面3間平入の入母屋造で、背面中央に奥行2間の切妻造妻入の幣殿を付ける

日向国の第一の大社であったが、天正年間の島津・大友の争乱の際、大友氏の兵火により社殿・宝物・古文書等全てを焼失

御神体は尾鈴山麓に避難され難を逃れた

争乱後は長年社殿の再興も無く小さな祠があるのみであった

元禄5年に秋月藩主 秋月種政が再興し、安政6年(1859年)には篤志家の社殿の寄進があった

その後、社殿の老朽化に伴い平成14年に「御造営奉賛会」が設立され、平成19年(2007年)に現在の社殿が竣成された

拝殿内部

本殿

一間社流造銅板葺で、千木・鰹木を置く

旧本殿の造形を踏襲した

祭神:大己貴命(おおなむちのみこと)< 別名 : 大国主命 >

社殿後ろにある「神の石納所」

熊野神社

社殿は本社旧本殿

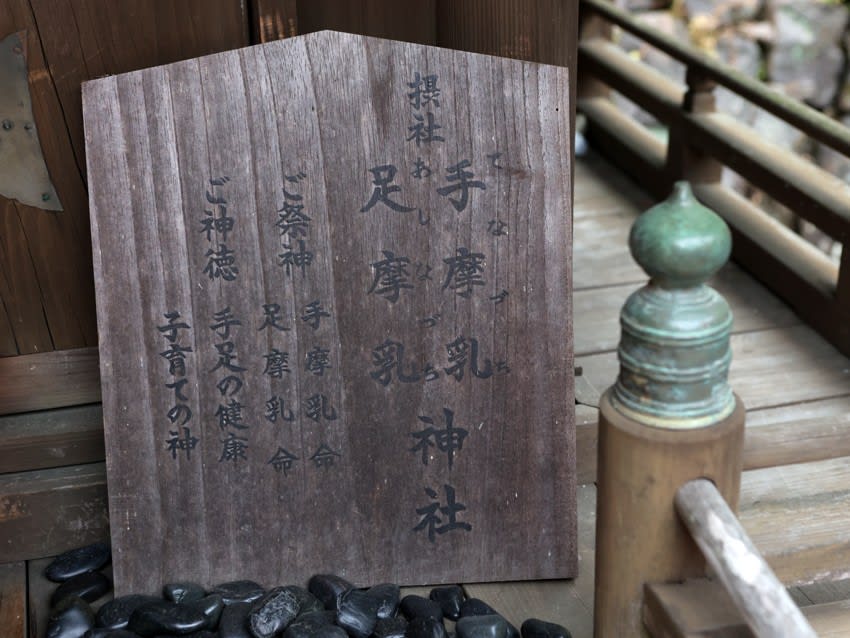

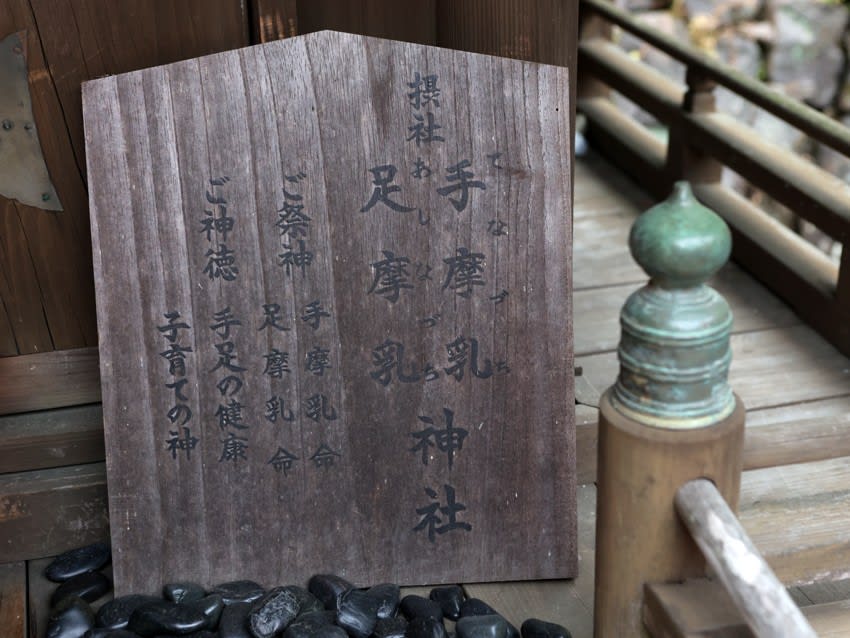

足摩乳神社、手摩乳神社

2社が1宇に鎮座する

素盞嗚神社

神楽殿(旧拝殿)

御神象

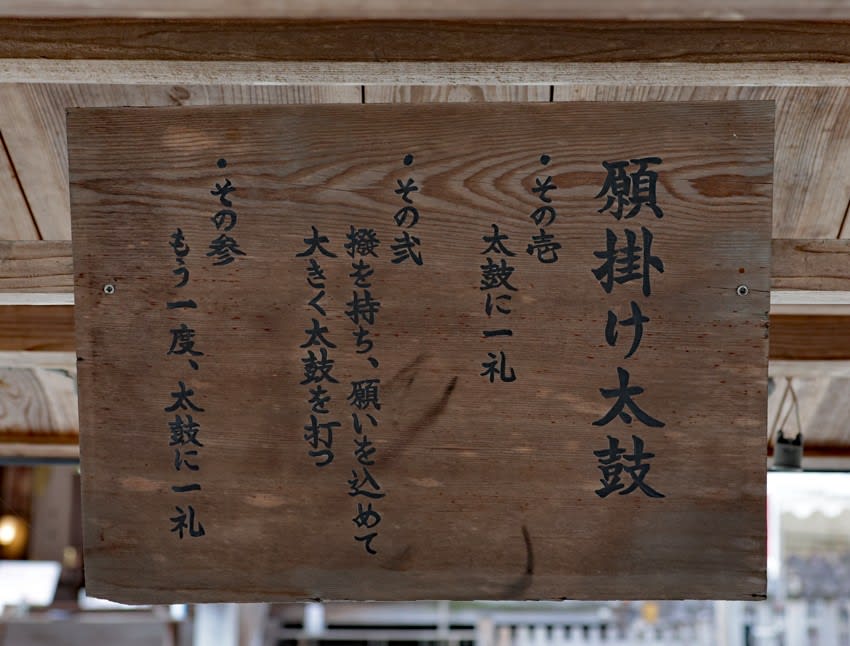

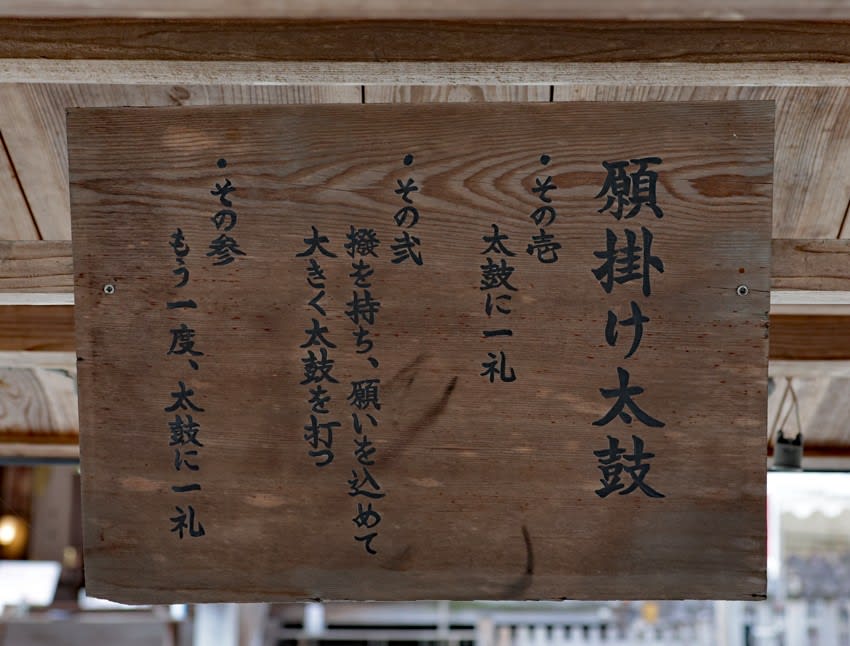

願掛け太鼓

厄除弓神事

撫でウサギ

撫で大国

参拝者は誰もいなかったのに振り返ると女性が……

鳥居の方に消えていった

帰りに境内を清掃していた女性に声を掛けられた

遠くからお参りに来てくれたと感謝された

ここは2回目だがいつも声を掛けられ歓迎される

撮影 令和5年5月28日

都農神社

日向国一宮

創建は神武天皇即位の6年前、天皇が東征に向かう際に鎮祭したことに始まるという

あぶら石

絵馬には祭神の「大国主命」

茅の輪

素盞鳴尊が旅の途中で、蘇民将来(そみんしょうらい)巨旦将来(こたんしょうらい)という兄弟のところで宿を求めた

弟の巨旦将来は、豊かな生活をしていたのにそれを断った

兄の蘇民将来は貧しい暮らしをしていたが、素盞鳴尊を泊めて厚いもてなしをした

素盞鳴尊は再び蘇民将来の家を訪れて、「もし悪い病気が流行することがあったら、茅で輪を作って、腰につけていれば病気にかからないですむでしょう」 と教えた

茅の輪も、最初は人々が腰につけるほどの小さなものだったが、時代がたつにつれて大きくなり、これをくぐって罪やけがれを取り除くようになった

他に参拝者がいなかったので「茅の輪」を潜ってみた

手水舎

お祓い棒が手水舎に置いてあるのは珍しい

説明通り左・右・左と大きく振ってみた

神門

拝殿

正面5間側面3間平入の入母屋造で、背面中央に奥行2間の切妻造妻入の幣殿を付ける

日向国の第一の大社であったが、天正年間の島津・大友の争乱の際、大友氏の兵火により社殿・宝物・古文書等全てを焼失

御神体は尾鈴山麓に避難され難を逃れた

争乱後は長年社殿の再興も無く小さな祠があるのみであった

元禄5年に秋月藩主 秋月種政が再興し、安政6年(1859年)には篤志家の社殿の寄進があった

その後、社殿の老朽化に伴い平成14年に「御造営奉賛会」が設立され、平成19年(2007年)に現在の社殿が竣成された

拝殿内部

本殿

一間社流造銅板葺で、千木・鰹木を置く

旧本殿の造形を踏襲した

祭神:大己貴命(おおなむちのみこと)< 別名 : 大国主命 >

社殿後ろにある「神の石納所」

熊野神社

社殿は本社旧本殿

足摩乳神社、手摩乳神社

2社が1宇に鎮座する

素盞嗚神社

神楽殿(旧拝殿)

御神象

願掛け太鼓

厄除弓神事

撫でウサギ

撫で大国

参拝者は誰もいなかったのに振り返ると女性が……

鳥居の方に消えていった

帰りに境内を清掃していた女性に声を掛けられた

遠くからお参りに来てくれたと感謝された

ここは2回目だがいつも声を掛けられ歓迎される

撮影 令和5年5月28日