◎「羽入・折原論争」の終結(2010)

先月一一日、鵜崎巨石さんが、そのブログで、羽入辰郎氏の『マックス・ヴェーバーの哀しみ――一生を母親に貪り喰われた男』(PHP新書、二〇〇七)について書評された。これに対して私は、その日、「続いて、折原浩『大衆化する大学院』、羽入辰郎『学問とは何か』についてのご感想をお願いします。」とコメントした。

その後、鵜崎氏は、先月一七日に、折原浩氏の『大衆化する大学院――一個別事例にみる研究指導と学位認定』(未來社、二〇〇六)について書評され、さらに今月五日(一昨日)には、折原氏の『マックス・ヴェーバーとアジア――比較歴史社会学序説』(平凡社、二〇一〇年三月)について、書評された。実は私は、この『マックス・ヴェーバーとアジア』を読んでいなかった。

鵜崎さんに対し、「続いて、○○についてのご感想をお願いします」などと言っておきながら、羽入氏の『学問とは何か』(ミネルヴァ書房、二〇〇八)のあと刊行された『マックス・ヴェーバーとアジア』を読んでいなかった。その迂濶さを反省し、一昨日、図書館に赴いて、同書を借りてきた。まだ、ザット目を通した程度だが、ハッキリと確認できたのは、『学問とは何か』に対する、折原氏の直接の反撃(反論)はなかったということである。かねて私は、「羽入・折原論争」は、『学問とは何か』の刊行を以て終結したと見ていたが、今回、折原氏の『マックス・ヴェーバーとアジア』を読んでみて、改めてその感を強くした。

順序として、羽入氏の『学問とは何か』から、先に引用してみる(一五四~一五五ページ)。

安藤〔英治〕氏のことで著者〔羽入〕が強烈に覚えていることが一つある。『ウェーバー歴史社会学の出立』が出版された時〔一九九二年〕、成蹊大学の「思想史研究会」で同書を対象とした研究会が開かれた。珍しく安藤自身も著者として出席した。懇親会もあったので、終わった頃には夜の十一時も過ぎていた。

外で二人きりになった時、「先生はどうやってお帰りになられますか?」と筆者は聞いた。この時刻であるから当然タクシーであろうと筆者は思っていた。ところが安藤は、おもむろにベルトに付けた万歩計を見ると、「今日は○千歩しかまだ歩いていないから、あと二時間は歩かなきゃいけないから、ここでいいよ」と言ったのである。安藤は脳出血を起しており、片足を引きずらなければ歩けない。その足のリハビリのためにも歩かなくてはいけないのである、もう周囲は真っ暗であった。この真っ暗な中を、これから二時間、午前一時まで、片足を引きずりながら歩く気なのか……と分かったとき、筆者は、言葉は悪いがそれ以外形容出来ないので使わせて頂くが、安藤から一瞬ぶん殴られたようなショックを受けた。これが学者のあるべき姿なのか、というショックと、まだ若い自分が弱音を吐いていていいのか、という思いと、自分はあの歳になったとき、はたしてあそこまで意志堅固でいられるであろうか、という疑問と……。片足を引きずりながら暗い中を遠ざかってゆく安藤の後ろ姿を見ながら、さまざまな思いに駆られ、呆然と立ちすくんでいたことを覚えている。

折原よ。多分貴兄は今年で七三歳になられると思うが、筆者に対する批判で四冊も本を出して、学者としての人生の残された時間を空費してしまって本当に良いのか。貴兄のあんな詭弁など、どうせ後世に残らない。筆者にとっては前著『マックス・ヴェーバーの犯罪』は、どうしても書かざるを得ない作品であった。書かなければ死に切れない本であった。筆者にとっては内発的な必然性のある本であったのである。しかしながら、貴兄にとっては『倫理』論文は貴兄の専門の世界ではないであろう。御自分の専門領域で最後の主著を残さなくて良いのか? 安藤英治は主著を二冊残して死んでいった。それが学者としての自分の生涯の、あるべき閉じ方ではないのか。

筆者への罵詈雑言を書き散らす暇があったら、ヴェーバーに一人で向かうことである。それが真理であるのか否か、科学的に探究すれば良いのである。ヴェーバーの巨像の肩に乗り、高飛車な態度で物を言うのはもう好い加減にやめたらいかがか。にわか勉強で『倫理』論文の世界に入ったところで、しょせん素人の詭弁の域を超えることは出来ない。そんなものは残らない。

これでは、詭弁でヴェーバーの詭弁を擁護しようとして果てた学者として、死後も老醜の先例をさらすだけではないのか。後輩に当たる学部長を通じて倫理学教室に圧力をかけたり、はたまた、倫理学会の主要メンバーに手紙を送りつけ、羽入に「学会賞」を出した責任を問う、などという馬鹿げたことをする暇があったら、残されたわずかな時間を惜しんで研究することである。御自分の専門領域に立ち帰って、地味ではあっても後世に残る仕事をされることを希望する。学者として頭の動く時間はあまり残されてはいないことに、一刻も早く貴兄には気がついて欲しい。

この羽入氏の「呼びかけ」に対し、折原氏は、『マックス・ヴェーバーとアジア』においては、特に、これといった反応を示さなかった。これは、同書が、基本的に、「日中社会学会」における講演を再現したものであるからして、当然といえば当然である。

しかしこの講演の内容そのものが、あるいは、『マックス・ヴェーバーとアジア』という本そのものが、羽入氏の「御自分の専門領域に立ち帰って、地味ではあっても後世に残る仕事をされることを希望する」という呼びかけに、答えたものだったと思う。

そのように捉えた私は、改めて、この「論争」は終結したと思った次第である。【この話、続く】

*このブログの人気記事 2015・10・7

- 必然性の認識は、実践力を必然的には生まない

- 丸山眞男を「お兄さん」と呼んだ安藤英治

- 神保町の篠村書店の閉店が近いという

- 「性規範」の断絶、清水文弥と小野武夫

- 古畑種基と冤罪事件

- 憲兵はなぜ渡辺錠太郎教育総監を守らなかったのか

- ◎A級戦犯の死刑執行に、なぜ「絞首」が選ばれたのか

- 石原莞爾がマーク・ゲインに語った日本の敗因

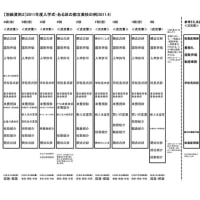

- 興文社「小学生全集」全88冊のタイトル

- ウェーバー研究者・安藤英治の自伝的あとがき

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます