その1.武内宿禰の武内神社 松江市八幡町 2014年4月11日

武内神社は武内宿禰(たけしうちのすくね)を祀る神社である。

神社の由緒書きでは長寿の神様と書いてあるので笑ってしまう。

(※後ほど理由を述べます。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

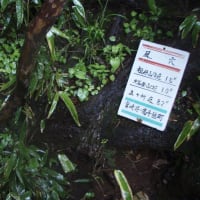

広い駐車場からこの鳥居を潜って参拝する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の八重桜は満開だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右が八幡社で左が武内神社だ。八幡社は応神天皇などを祀っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門の中にいた人物は誰だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

代わったマスクの狛犬。これも神門に飾ってある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

武内宿禰は紀の国造の祖 高倉下(たかくらじ)の子孫である。

石見の五十猛海岸に上陸した秦国人徐福(記紀では素戔嗚と書かれた)は和名を火明かり(ほあかり)と名乗り、出雲王家第七代の主王(大名持ち)天之冬衣の娘 高照姫と結婚し長男五十猛(いそたけ 後の香語山)をもうける。

五十猛は出雲王朝の大屋姫と結婚し、高倉下が誕生するのである。ちなみに 大屋姫は第八代主王八千矛(記紀では大国主と書かれた)の孫娘であり、八千矛の長男 味鋤高彦(あじすきたかひこー後に大和葛城へ移住する。なおかつこの項の3番目の阿須岐神社の主祭神 でもある)の娘である。

一旦秦国へ引き返した徐福は秦の始皇帝に資金と若者(海童)を大量にもらい再び和国の九州築後に上陸し、ニギハヤヒと名乗る。そして宗像三姉妹の市杵島姫 と結婚しホホデミ(穂穂出見)をもうける。

ホホデミは物部家を起こしその子孫 ウマシマジたちが第一次東征を行い熊野から大和入りを果たす。その150年後の子孫の大和大王がミチウシ大王のときに九州物部はイクメ大王が第二次東征を行い大和で激しい戦を起こす。

武内宿禰ははじめ九州物部王朝のイニエ大王(イクメの父親)に仕えていたが、東征戦争ではミチウシ大王側につき、結果敗れて敗走し、出雲王家を頼りこの地に逃げてきて余生を終える。

武内宿禰はイニエ大王、宇佐豊玉姫(いわゆるヒミコ)連合国の使者として魏領帯方郡へ行き 魏書にも名前が載り活躍が書かれている。

しかし記紀編集責任者の不比等は、和国が魏の属国だったことを隠し、なおかつヒミコを神功皇后(息長たらし姫)と思わせることにして 3世紀の人武内宿禰を5世紀まで生きさせたのである。そのために武内宿禰は150年近くも生きて5人の大王に仕えたことにしたのである。

武内宿禰が長生きの人で長寿の神様だとかかれたので思わず笑ってしまったのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

武内神社は武内宿禰(たけしうちのすくね)を祀る神社である。

神社の由緒書きでは長寿の神様と書いてあるので笑ってしまう。

(※後ほど理由を述べます。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い駐車場からこの鳥居を潜って参拝する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の八重桜は満開だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

右が八幡社で左が武内神社だ。八幡社は応神天皇などを祀っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門の中にいた人物は誰だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

代わったマスクの狛犬。これも神門に飾ってある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

武内宿禰は紀の国造の祖 高倉下(たかくらじ)の子孫である。

石見の五十猛海岸に上陸した秦国人徐福(記紀では素戔嗚と書かれた)は和名を火明かり(ほあかり)と名乗り、出雲王家第七代の主王(大名持ち)天之冬衣の娘 高照姫と結婚し長男五十猛(いそたけ 後の香語山)をもうける。

五十猛は出雲王朝の大屋姫と結婚し、高倉下が誕生するのである。ちなみに 大屋姫は第八代主王八千矛(記紀では大国主と書かれた)の孫娘であり、八千矛の長男 味鋤高彦(あじすきたかひこー後に大和葛城へ移住する。なおかつこの項の3番目の阿須岐神社の主祭神 でもある)の娘である。

一旦秦国へ引き返した徐福は秦の始皇帝に資金と若者(海童)を大量にもらい再び和国の九州築後に上陸し、ニギハヤヒと名乗る。そして宗像三姉妹の市杵島姫 と結婚しホホデミ(穂穂出見)をもうける。

ホホデミは物部家を起こしその子孫 ウマシマジたちが第一次東征を行い熊野から大和入りを果たす。その150年後の子孫の大和大王がミチウシ大王のときに九州物部はイクメ大王が第二次東征を行い大和で激しい戦を起こす。

武内宿禰ははじめ九州物部王朝のイニエ大王(イクメの父親)に仕えていたが、東征戦争ではミチウシ大王側につき、結果敗れて敗走し、出雲王家を頼りこの地に逃げてきて余生を終える。

武内宿禰はイニエ大王、宇佐豊玉姫(いわゆるヒミコ)連合国の使者として魏領帯方郡へ行き 魏書にも名前が載り活躍が書かれている。

しかし記紀編集責任者の不比等は、和国が魏の属国だったことを隠し、なおかつヒミコを神功皇后(息長たらし姫)と思わせることにして 3世紀の人武内宿禰を5世紀まで生きさせたのである。そのために武内宿禰は150年近くも生きて5人の大王に仕えたことにしたのである。

武内宿禰が長生きの人で長寿の神様だとかかれたので思わず笑ってしまったのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー