「冒険の連続だった私の人生」という連載記事では今迄、アメリカとドイツでの私の体験記を書き綴ってきました。

今日からは何度も訪れた中国のことを書きたいと思います。私の中国というものを描いてみたいと思います。

私は親しい中国人の友人を2人持っていました。1981年に中国に行って以来、非常に親しくなりました。2人とも中国共産党の党員でした。

周栄章と金応培という方で、北京と瀋陽にある大学の教授でした。親しくなってから中国の社会の実際の様子をいろいろ聞きました。その社会は我々の想像を絶するものでした。

そもそも中国の共産党員と知り合ったいきさつから書いてみます。

1979年、フランスのベルサイユ宮殿の近くで開催された国際会議で数人の中国人に会ったのです。その会議は鉄鋼製錬の物理化学に関するものでした。フランスをはじめ各国の学者が集まりました。その会議に中国人の学者が現れたのです。こんなことは1976年に毛沢東が死ぬまでは無かったことです。中国人が外国へ行ける時代が来たのです。これには皆が驚きました。

主催者のフランス人が出席者全員をベルサイユ宮殿に招待してくれました。それは夜の特別な招待です。宮殿のあちこちにロウソクの光が揺れ幻想的な雰囲気です。特に鏡の間は全てロウソクだけのシャンデリアで照明されています。

ベルサイユ宮殿の鏡の間だけでなく外の広大な庭園にも感銘を受けました。

その時北京の周栄章さんが私に、「このベルサイユ宮殿よりもっと素晴らしい紫禁城を案内するから中国に来ませんか?」と誘ってくれたのです。

そして会議の合間に瀋陽の大学の覊春林(きしゅんりん)先生も瀋陽への訪問も誘ってくれたのです。

この誘いのことを会議の幹事だったリブーというフランス人に相談しました。彼は是非行ってこいと言います。そして今回来ている中国人はみんな共産党員だと教えてくれました。

当時は中国人で外国旅行が出来る特権は共産党員にしか持っていなかったのです。それが当時の中国社会の実態だったのです。

この周栄章先生と覊春林先生の誘いで1981年に北京と瀋陽の大学で講義をすることになりました。

それはさておき今日はその折りに訪れた北京の観光地をご紹介したいと思います。

北京には数々の観光名所があります。万里の長城、天壇公園、故宮(紫禁城)、天安門広場、盧溝橋、周口店、頤和園(いわえん)などなどです。

私は家内とともにこれらの全てを見て回りました。1980年から1984年にかけた頃でした。

以下に周栄章さんと2人で一緒に初めて行った北京の北海公園と仿膳飯荘、そして裏町の小さな北京鴨店の北京ダックをご紹介したいと思います。最後に風光明媚な頤和園を紹介したいと思います。それは1980年のことでした。

中国人は権力者に表向きは従いますが、心の中では個人的な信義を一番大切にしている民族なのです。

(1)周栄章さんに連れて行ってもらった北海公園と仿膳飯荘

1980年のある秋の夜でした。北京の北海公園の石の回廊を、夜風に吹かれながら、周さんと2人だけで歩いていました。その先にある仿膳飯荘で北京鋼鉄学院の学長が私の歓迎会をしてくれるというのです。

1番目の写真は北京の北海公園の石の回廊です。写真の出典:http://www.chinatrip.jp/beijing/album-57.htm です。

歓迎会で当時あった「茅台酒(マオタイシュ)」の乾杯の応酬で、私もいささか酔いました。

学長さん達に感謝の言葉を述べました。すると学長は中国への旅の感想を聞きます。私はつぎのような話をしました。

「中国は良い国です。けれど共産主義は独裁政治を生むので好きではありません。しかし中国が欧米の植民地にならないためには共産主義を選ぶ他は無かったと思います。中国が欧米列強の植民地にならなくて本当に良かったです。私も嬉しいのです。」

このような内容のことを、一気にしゃべりました。英語で喋りました。

これを聞いて学長さんは深くうなずいて、「あなたは中国について何を喋っても良いです。自由にこの国を楽しんで下さい」と言ったのです。この一言で私は途端に楽しくなったのです。

2番目の写真は仿膳飯荘の入り口です。写真の出典は、http://www.chinatrip.jp/beijing/album-655.htm です。

出された料理は女性権力者の西大后の好きそうな小さく綺麗に盛り付けた、いわゆる宮廷料理でした。

周栄章さんの招きで2年後に行った家内はその精妙さと美味しさに感激していました。

3番目の写真は仿膳飯荘の宮廷料理です。写真の出典は、http://www.chinatrip.jp/beijing/album-655.htm です。

(2)北京の一般の人々の食文化

周栄章さんは北京鴨の有名店でなく裏町の小さな北京鴨店へ何度も連れて行ってくれました。

冷蔵庫が無いのか、あまり冷えていない五星ビールが出ます。前菜でビールを飲んでいるとやがて見事に焼きあがった鴨が出てきます。

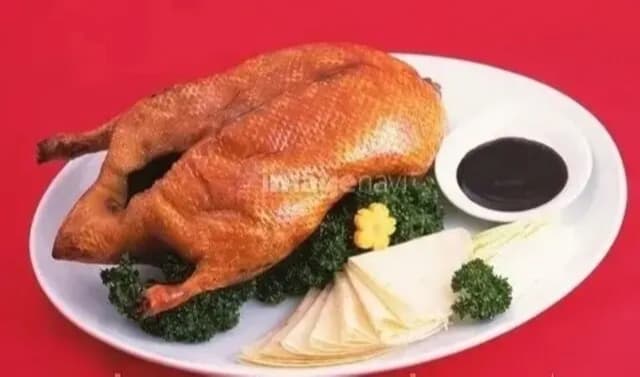

4番目の写真は北京ダックの写真です。写真の出典は、http://imagenavi.jp/search/#!/ です。

うす暗い北京鴨の店でいろいろな話をしました。お互いに英語で話し合いました。

北京鴨は自分で皮を切り取って、薄い白い餅に乗せ、ネギと味噌を塗って、餅でくるりと巻いて食べるのです。

皮を全て食べ終わると料理人が出て来て、皮の無い鴨を下げます。調理場で肉を取って、2種類くらいの料理に仕上げて、又持ってきます。それを食べ終わる頃に鴨の骨でダシを取ったスープが出て来ます。これで終わりです。

(3)周栄章さんから教わった周恩来の魅力と人間的偉さ

裏町の北京鴨の店で周栄章さんは、文化大革命で農村へ下放された経験を話しました。毎日、毎日、豚の餌やりと豚小屋の掃除にあけくれたそうです。1976年の秋に、毛沢東が死に、四人組が逮捕されて、やっと自由の身になったそうです。

そして周恩来を絶賛するのです。中国人が一番好きな人は周恩来ですと断言します。何度も断言します。毛沢東の発動した文化大革命で内戦状態になった中国で人民は塗炭の苦しみの底にあったのです。それを少しでも救おうとしたのが周恩来首相だったのです。当然、毛沢東は周恩来を亡き者にしようとします。

これは周栄章さんから聞いた話です。

周恩来がチベット視察から帰るとき乗った旅客機を、毛沢東が空軍に命じて撃ち落とそうとしたのです。その命令に従って空軍のジェット戦闘機が2機、飛び立ったのです。周恩来の乗った旅客機を挟むように両側に並んだ戦闘機は発砲しません。翼を上下に揺らして歓迎しています。コックピットを覗き込むと、操縦士が周恩来へ敬礼をしていたそうです。

後で毛沢東へは霧で視界が悪く、周恩来機が発見出来なかったと報告したそうです。

1976年の2月に周恩来が病死し、4月の清明節のとき天安門広場で群衆が追悼の大集会をしました。それを毛沢東は軍隊をつかって解散させたのです。兵隊も周恩来が好きだったので群衆へ同情し、手荒なことをしなかったそうです。

周栄章さんの話は何時までも尽きませんでした。

(4)周栄章さんは私を中国の観光地に案内してくれました。

北京原人の周口店、明の13陵、頤和園、天壇、大鐘の寺、長城、承徳、そして西安の秦の始皇帝の墓、兵馬俑、などなどへ案内してくれたのです。しかし話が長くなるので、ここでは北京郊外の離宮の頤和園の写真を3枚だけ示します。写真は全てインターネットからお借りしました。

5番目の写真は頤和園の前に堀って作った湖とその土で出来た山です。

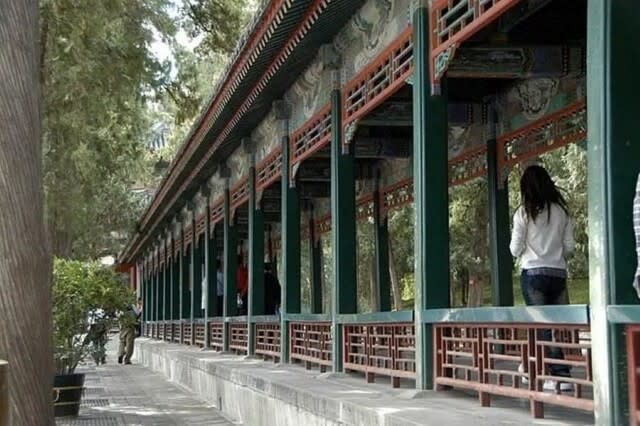

6番目の写真は美しく伸びた長い回廊です。左手に湖の風景が広がっているのです。

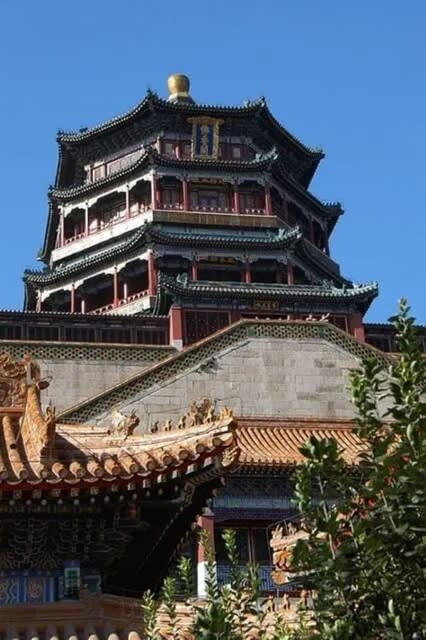

7番目の写真は奥にある眺めの良い宮殿です。

頤和園は私の好きな離宮なので3枚の写真を示しました。3枚の写真は「頤和園の写真」を検索してネット上にあるものからお借りしました。

その周栄章さんを私も日本に招びました。自宅に泊まってもらい、いろいろな観光地へも案内しました。

周栄章さんは2004年に亡くなりました。亡くなって20年たちましたが彼の温かい友情を思い出す度に胸が熱くなります。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)