新宿の中村屋で中村彝(つね)の「エロシェンコ像」という油彩画を見た時の感動が忘れられません。暗い悲しげな表情に芸術への憧れがみなぎっているのです。表情が詩的美しさでほのかに輝いているのです。直観しました。エロシェンコはただ者でない!、描いた中村彝もエロシェンコの芸術に共鳴している!それ以来、エロシェンコと中村彝が忘れられない存在になったのです。

今日は盲目の詩人、エロシェンコと夭折の画家、中村彝の絆の物語を書いてみたいと思います。

まずエロシェンコですが、彼はウクライナ人で詩人、童話作家でした。モスクワの盲人学校に学びエスペラントを習得します。

ロンドンに学んだ後の1914年(大正3)東京にきて、日本語とエスペラントで童話を発表しました。東京では大杉栄、神近市子、中村彝らと親交を結びます。1919年、ソ連のスパイの嫌疑でウラジオストクへ送還されました。

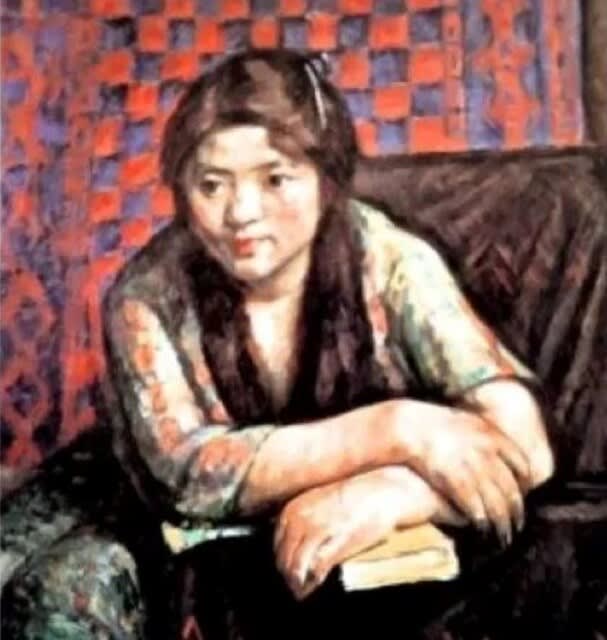

1番目の写真が中村彝作の「エロシェンコ像」という油彩画です。現在は近代美術館に展示してある国の重要文化財です。

エロシェンコはウラジオストクに送還された後、北京に行きます。そこで魯迅と親しく交友を結びます。そしてエロシェンコは魯迅の小説『あひるの喜劇』のモデルとなったのです。

23年ソ連に帰国。エスペラントの自伝『わが学校生活の一ページ(1923)、『孤独な魂のうめき』(1923)、日本語の短編小説『提灯物語』その他、多くの詩、短編などを発表します。作品には放浪の盲目詩人の孤独と哀愁を込めたものが多いのです。

さてエロシェンコと中村が 知り合ったのは中村屋ででした。創業者の相馬夫妻が二人を引き取って生活の面倒を見たのです。

以下に中村彝の油彩画を数枚ご紹介いたします。

2番目の写真は下落合の「中村彝アトリエ記念館」に展示してある1914年に描かれた「少女像」です。

中村は1911年新宿中村屋の相馬夫妻の厚意で新宿中村屋裏のアトリエに引っ越します。絵のモデルは相馬家の長女「俊子」です。彼女との恋愛を反対され中村彝は失意のうちに新宿中村屋を去ります。

新宿中村屋の創業者の相馬愛蔵氏と奥さんの黒光さんは明治、大正、昭和の始めにかけて深い人類愛と芸術へ対する尊敬を持ち、数多くの芸術家を情熱的に支援してきたのです。

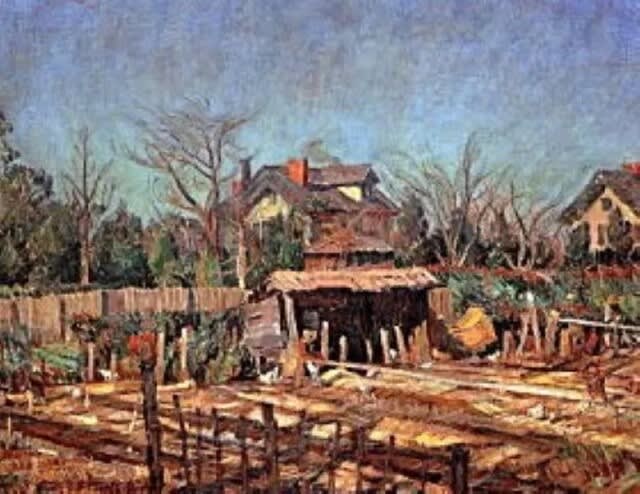

3番目の写真は彝のアトリエ裏手の風景『目白の冬』です。中央に描かれてあるのがメーヤー館(宣教師の住居)で右端に描かれてあるのが英語学校です。

4番目の写真は1919年、大正8年に描かれた「静物」です。現在は茨城県近代美術館が所蔵しています。

さて中村 彝(1887年 - 1924年)は大正期にかけての洋画家でした。

1887年(明治20年)に茨城県仙波村(現在の水戸市)に生まれました。1904年(明治37年)祖母が死に、唯一生き残った姉が嫁いでからは天涯孤独の身となり一人暮らしの境遇になったのです。その上、彝自身も結核を病み療養のため折角入学した陸軍中央幼年学校を中退します。

1909年(明治42年)22歳の時に第3回文展に初入選します。

1910年(明治43年)には第4回文展で『海辺の村』が3等賞となり作品は実業家の今村繁三が購入します。

1911年(明治44年)、新宿・中村屋の主人・相馬愛蔵夫妻の厚意で、中村屋の裏にある画室に住むことになります。

1921年(大正10年)には病状が悪化し翌年にかけては病臥の生活で、ほとんど作品を残していません。

1924年(大正13年)に37歳で夭折します。

以上これで「エロシェンコを描いて、37歳で夭折した画家、中村彝の物語」を終わりに致します。文学と画業と分野は違えど芸術を愛する二人の間には魂の響き合う永劫の時があったのでしょう。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)