山中湖界隈のこのあたりにかつてはトウゴクサバノオがあったらしいのだが、最近はあるのかどうか全く情報が無い。はっきりした場所もわからないのだが、このあたり、ということは古い情報に記載がある。この日の午後、ようやく修理に出していた車が直ってきた。午後から修理工場に車を取りに行くついでに山中湖までドライブしてみた。久し振りに運転する自分の車だが、ようやく代車に慣れてきた頃だったので自分の車の運転になんとなく違和感を感じる。そもそも散策に行く予定では無かったので山用のズボンは持って来ていない。スラックスを履いたままで散策に行くこととなったので、難しいところには行けない。

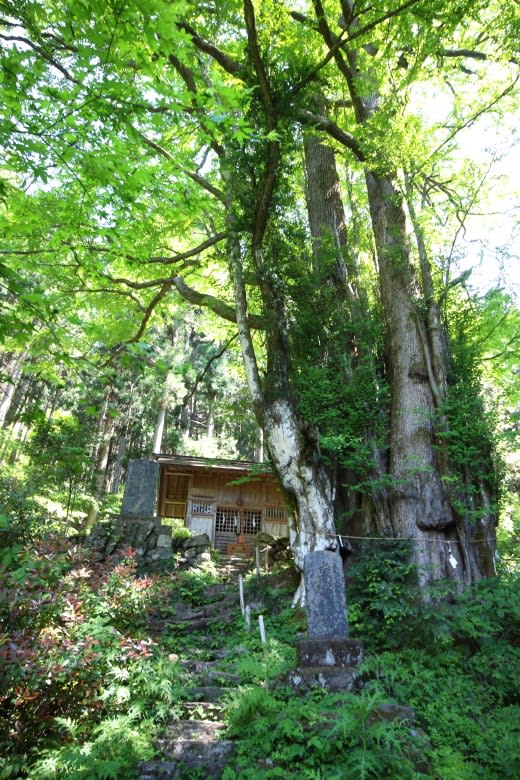

レッドデータブック2018年版に大きなヒントが記載されていた。この神社が怪しいと思ったのだが・・・。

花は付いていないが、レンプクソウか?

シロバナノヘビイチゴ

キンポウゲ

ニョイスミレが1輪だけ

咲き終えたヤマシャクヤクが散在

オオヤマサギソウの葉か?

何テンナンショウ?

仏炎苞、付属体とも緑色

昨日武田の杜で見たものよりも小型で葉が細い。かつ、葉の辺縁に鋸歯がある。たぶんこれはホソバテンナンショウになるのではないだろうか?

もう1種類テンナンショウ属を発見。これは武田の杜で見たものとほぼ同じ。

黒紫色の仏炎苞と黒紫色の斑が入った付属体。マムシグサということにしておこう。

咲き終えたネコノメソウ属。ツルネコノメソウか?

期待していたトウゴクサバノオにはまたしても出会えず。もう1ヶ所訪れてみる。

キジムシロ

新緑の中の遊歩道を歩く。スラックスなので上までは行かず途中で引き返す。

ここにもマムシグサ。

登山道脇の土手は鹿の踏み跡が著しい。

そんな斜面に出ていた葉。もうすぐ咲きそうなクワガタソウだと思う。

クルマムグラか?

やはりトウゴクサバノオには出会えず、残るは富士山の樹海の中くらいだろうか?おそらく今年のうちに咲いている花に出会うのは困難であろうから、来年に持ち越しということになるだろう。

レッドデータブック2018年版に大きなヒントが記載されていた。この神社が怪しいと思ったのだが・・・。

花は付いていないが、レンプクソウか?

シロバナノヘビイチゴ

キンポウゲ

ニョイスミレが1輪だけ

咲き終えたヤマシャクヤクが散在

オオヤマサギソウの葉か?

何テンナンショウ?

仏炎苞、付属体とも緑色

昨日武田の杜で見たものよりも小型で葉が細い。かつ、葉の辺縁に鋸歯がある。たぶんこれはホソバテンナンショウになるのではないだろうか?

もう1種類テンナンショウ属を発見。これは武田の杜で見たものとほぼ同じ。

黒紫色の仏炎苞と黒紫色の斑が入った付属体。マムシグサということにしておこう。

咲き終えたネコノメソウ属。ツルネコノメソウか?

期待していたトウゴクサバノオにはまたしても出会えず。もう1ヶ所訪れてみる。

キジムシロ

新緑の中の遊歩道を歩く。スラックスなので上までは行かず途中で引き返す。

ここにもマムシグサ。

登山道脇の土手は鹿の踏み跡が著しい。

そんな斜面に出ていた葉。もうすぐ咲きそうなクワガタソウだと思う。

クルマムグラか?

やはりトウゴクサバノオには出会えず、残るは富士山の樹海の中くらいだろうか?おそらく今年のうちに咲いている花に出会うのは困難であろうから、来年に持ち越しということになるだろう。