昨年は元日に訪れた竜ヶ岳だが、今年は混雑を避けてこの日に登ることにした。もちろん剣ヶ峰で割れるダイヤモンド富士も狙ってはいるのだが、もうひとつ、この日は金星と木星の間に細い月が輝くという注目の天体現象が起こる日でもあった。それなりの混雑が予想されるので早めに歩き始める予定だったのだが、目覚まし時計を止めてから2度寝してしまい気がつけばもう4時になっていた。急いで出かけるが登り始めは5時15分になってしまい、これではいつもと変わらない。しかも、本栖湖のキャンプ場を通り抜けたあたりで気付いたのだが、GPSを車の中に置き忘れてきてしまった。もはや取りに戻る時間は無く、剣ヶ峰で割れるダイヤモンド富士は諦めることになる。おおよその場所はわかっているが、幅約5mの範囲内に正確にカメラを構えないと撮影は難しい割れるダイヤモンド富士は、適当にこのあたりからと撮影しても撮れるものでは無い。本日は焦らずにゆっくり登って適当な場所でダイヤを撮ることにする。

金星と月と木星が輝く富士山。休憩ベンチから。

夜明けの空に輝く月と金星・木星

夜明けの地球照の月

もうすぐ消えそうな月の輝き。東屋から。

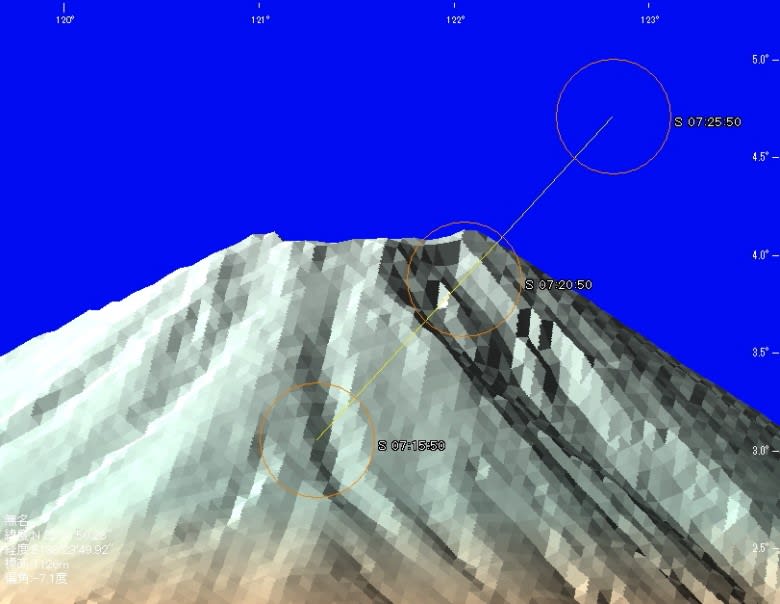

東屋のあたりからダイヤモンド富士が撮れるはずだが、おそらくこの位置だと左に寄るはずだ。もう少し上へ、しかし山頂まで行くには時間が足りなそうである。出来るだけ上まで行って時刻が7時半に近くなったところでカメラを構えることにする。途中で三脚を構えている人に聞いたところ、昨日もう少し上から狙ったら右に寄ったので今日はこの位置から狙うと言っていた。ならばその近くで良いのか?もっと上だと思うのだが??と思いつつも時刻は7時20分となり眺望の良い場所でカメラ2台を構える。

裾野まで見渡せるこのあたりで、とカメラを構える。

構図的にはいまいちだが、フレアを避けるために山頂を視野のど真中に持って来る。ずいぶんと左側が輝いている。

もう1台は割れるダイヤ用のボーグ200㎜レンズ。雪煙が出ているが山頂の上にうっすらと笠雲のような雲が出ている。

これは完全に左寄り。

想定外に左からの日の出となった。

それでも、それなりに美しい竜ヶ岳のダイヤモンド富士。

もう1台のカメラ。

トリーミングすれば・・・それなりのダイヤモンド富士。

位置は大きく外したがそれでも天候に恵まれてそれなりのダイヤを見ることが出来た。器械に頼りっきりの撮影をしているので、GPSが無ければこんなものである。本日はこれで十分に満足である。

花見隊御用達の笹の中の展望台はすっかり笹薮になってしまっていた。

山頂に立ち寄る。それなりに人が居たが続々と下山して行った。

南アルプスと八ヶ岳には雲がかかって来ていた。

例年ならば凍えるほどに寒い新年の竜ヶ岳だが、冬型の気圧配置で寒くなったとはいえそれほど寒さを感じない。登山道は凍っているものの雪は全く無くアイゼンも今のところ不要である。これも温暖化の影響なのだろうか?

今シーズンは高下に続いてこの竜ヶ岳も満足な割れるダイヤを撮影することなくシーズンを終えてしまう。とりあえずは昨年12月24日に訪問した際に割れるダイヤの軌道は正確であることが確認されたので、次のシーズンに期待したいと思う。

金星と月と木星が輝く富士山。休憩ベンチから。

夜明けの空に輝く月と金星・木星

夜明けの地球照の月

もうすぐ消えそうな月の輝き。東屋から。

東屋のあたりからダイヤモンド富士が撮れるはずだが、おそらくこの位置だと左に寄るはずだ。もう少し上へ、しかし山頂まで行くには時間が足りなそうである。出来るだけ上まで行って時刻が7時半に近くなったところでカメラを構えることにする。途中で三脚を構えている人に聞いたところ、昨日もう少し上から狙ったら右に寄ったので今日はこの位置から狙うと言っていた。ならばその近くで良いのか?もっと上だと思うのだが??と思いつつも時刻は7時20分となり眺望の良い場所でカメラ2台を構える。

裾野まで見渡せるこのあたりで、とカメラを構える。

構図的にはいまいちだが、フレアを避けるために山頂を視野のど真中に持って来る。ずいぶんと左側が輝いている。

もう1台は割れるダイヤ用のボーグ200㎜レンズ。雪煙が出ているが山頂の上にうっすらと笠雲のような雲が出ている。

これは完全に左寄り。

想定外に左からの日の出となった。

それでも、それなりに美しい竜ヶ岳のダイヤモンド富士。

もう1台のカメラ。

トリーミングすれば・・・それなりのダイヤモンド富士。

位置は大きく外したがそれでも天候に恵まれてそれなりのダイヤを見ることが出来た。器械に頼りっきりの撮影をしているので、GPSが無ければこんなものである。本日はこれで十分に満足である。

花見隊御用達の笹の中の展望台はすっかり笹薮になってしまっていた。

山頂に立ち寄る。それなりに人が居たが続々と下山して行った。

南アルプスと八ヶ岳には雲がかかって来ていた。

例年ならば凍えるほどに寒い新年の竜ヶ岳だが、冬型の気圧配置で寒くなったとはいえそれほど寒さを感じない。登山道は凍っているものの雪は全く無くアイゼンも今のところ不要である。これも温暖化の影響なのだろうか?

今シーズンは高下に続いてこの竜ヶ岳も満足な割れるダイヤを撮影することなくシーズンを終えてしまう。とりあえずは昨年12月24日に訪問した際に割れるダイヤの軌道は正確であることが確認されたので、次のシーズンに期待したいと思う。