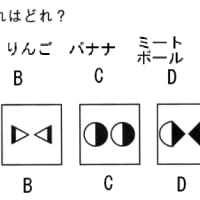

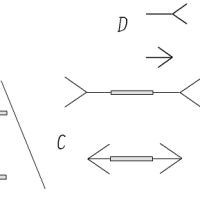

図a回転させた形と同じものはb、cのどちらかという問題を考えるとき、イメージ操作の得意な人は回転イメージを想いうかべられるのですぐにわかります。

しかしたいていの人は、イメージを回転させてもボンヤリしたイメージになってしまうので、どちらがaと同じになるか分りません。

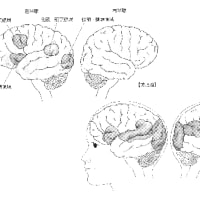

aの斜め下に円で囲んだ図は佐伯胖という心理学者が考案したもので、図を人間の身体に見立て、上に頭を乗せた見たものです。

横に伸びているのが腕、胴から直角に脚が出て膝が曲がっているような感じです。

a,b、cそれぞれに頭を乗せたイメージを想いうかべると、aの腕は右腕、bの腕は左腕、cの腕は右腕となりますから、cがaと同じだということが実感できます。

a,b,cに頭を乗せたイメージを想いうかべるといっても図形イメージに集中してしまうとうまくいきません、

自分の身体を図のイメージに同化させて見る、つまり自分の身体を使ってイメージを想いうかべると、図の中に腕、胴、脚がイメージされ、どのように回転させたかが実感できます。

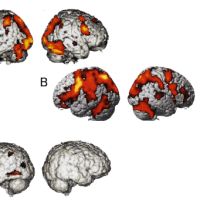

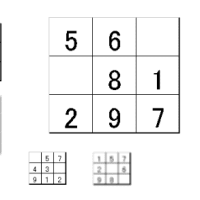

図を言葉で説明しようとした場合、a図なら黒点を原点として、「立方体左方向に3つつながり、左端の立方体の下方向に三つの立方体がつながり、最下端の立方体から奥に二つの立方体がつながり、一番奥の立方体の下にひとつの立方体がある」という表現になります。

bは「右斜め上方向に3つの立方体がつながり、三番目の立方体の斜め右下に三つの立方体がつながり、その三番目の立方体から左奥に二つの立方体がつながり、一番奥の立方体の斜め下にひとつの立方体がつながる」といったような表現となりますが、これではaと同じなのか違うのか判断できません。

これも自分が四角い部屋の中を進んでいくイメージで表現するとaは「前に進んで3つ目の部屋から下がり、一番下の部屋から右に曲がり、二つ目の部屋でひとつ下がる」となり感覚的に理解しやすくなります。

bは「前に進んで、3つ目の部屋から下がり、一番下の部屋から左に曲がり、2つ目の部屋でひとつ下がる」となってaと比べれば、一番下の部屋から右でなく「左に」曲がるので、aとの違いがハッキリします。

このように言葉を使って考えても解決できるのですが、最初の説明のように客観的に説明しようとすると分りにくいのですが、自分の身体やその動きのイメージを使うと理解しやすいのです。

視覚的なイメージ操作と、言葉の操作とどちらが分りやすいかということとは別に、人間の身体や動作のイメージを使うかどうかで理解の度合いが大きく変るのです。

では人間の身体や動作のイメージを使うのが万能かというと、必ずしもそうではありません。

たとえば右下のRの形のうち、ひとつだけ違うのはどれかという問題では、無理に身体や身体動作のイメージを使わなくても、単純にイメージを回転させることで答えを出すことができます。

ただ一番最初の例のように、頭をつけて人間の身体のイメージで考えたときは、「分った」という実感が強いのが特徴です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます