今日で、数週間にわたって格闘してきたOECDのデータ分析の一応の結論を出します。

*********************************************

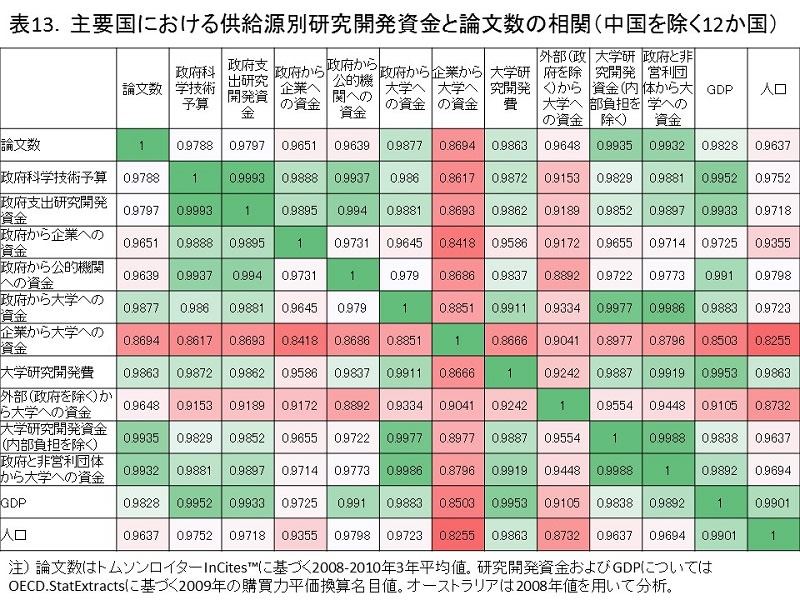

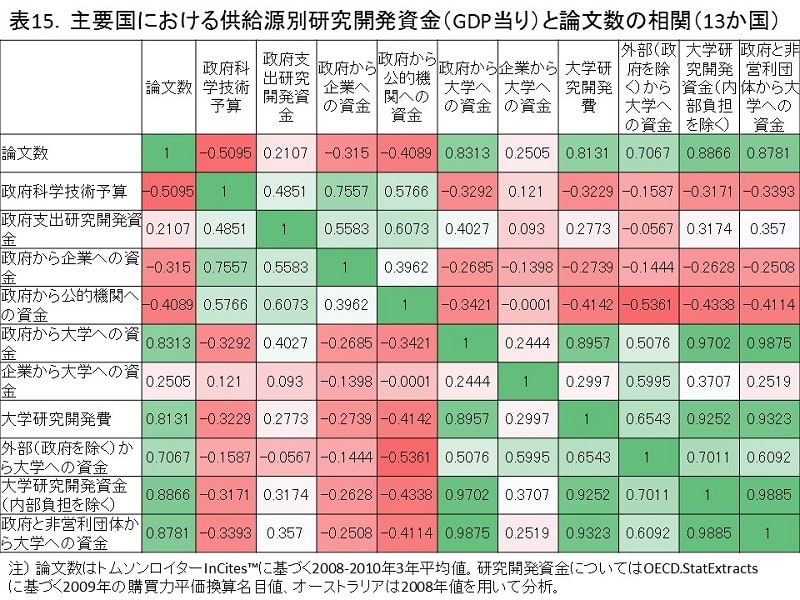

4)主要国における大学研究開発資金内訳と論文数の相関分析

次に、科学技術指標2013の研究者データの元となっているOECD・StatExtractsのデータに基づき、大学研究開発費の内訳と論文数との相関分析を行なった。なお、先にも説明したうように、人件費についてはFTE換算をした値である。

米国、イギリス、カナダ、スウェーデンはデータが欠損していることから、イタリア、オーストラリア、オランダ、韓国、スイス、スペイン、台湾、中国、ドイツ、日本、フランス、ベルギーの12か国で分析を行なった。

OECDによる研究開発費内訳の表記の日本語訳を以下のようにした。

Total (all types of costs)・・・・・・・・・・ 研究開発費合計

Sub-total current costs・・・・・・・・・・・運営費合計

Labour costs・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人件費

Other current costs・・・・・・・・・・・・・・消耗品費

Sub-total capital expenditure・・・・・・・施設設備費

なお、施設設備費は、さらに施設費と設備費に区分がしてあったが、記載している国が限られるため、分析に用いなかった。

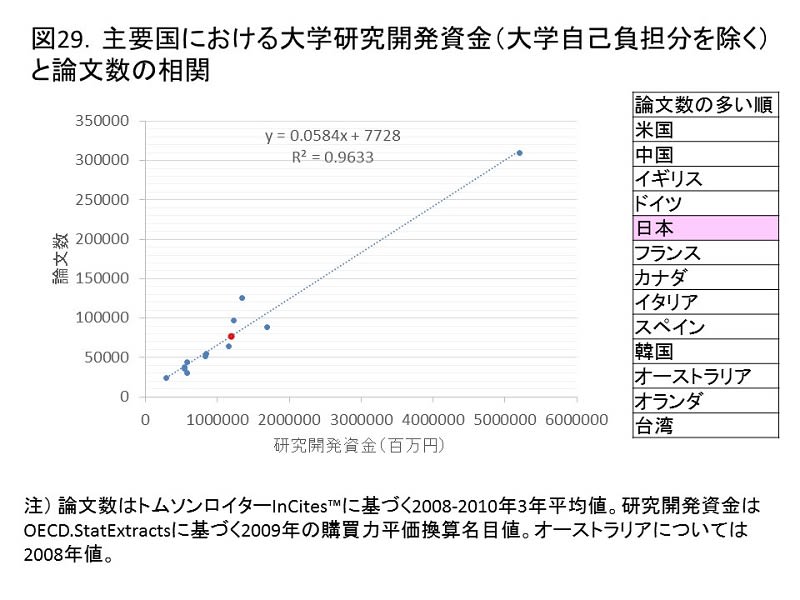

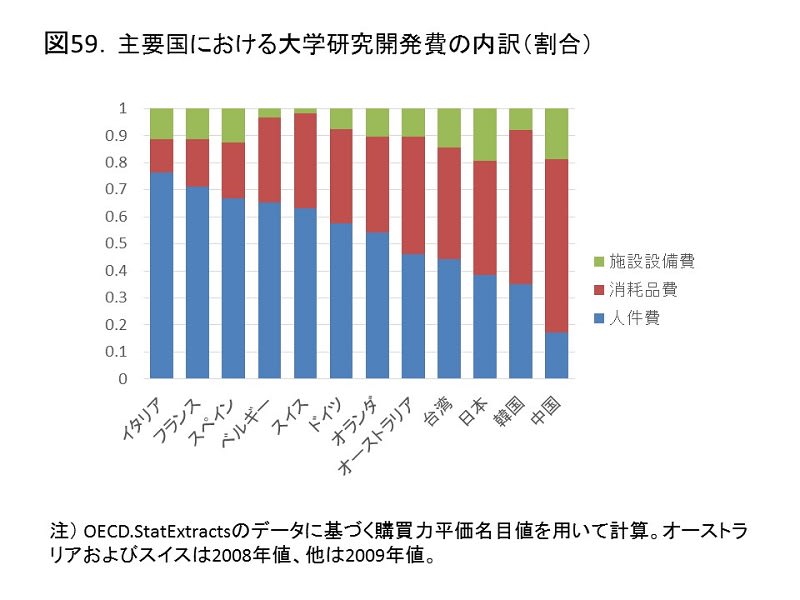

まず、大学研究開発費とその内訳を図57、GDP当りを図58、割合を図59に示した。各国によって、人件費、消耗品費、施設設備費の金額および比率がさまざまであることがわかる。中国の人件費比率は極端に低いが、中国の給与レベルを反映している可能性がある。

日本は大学研究開発費総額では1位であるが、人件費ではドイツよりも少なくなっている。また、GDP当りの総額は中ほどに位置するが、人件費では下位のグループに属する。日本の人件費比率は中国、韓国に次いで低く、一方施設設備比率は最も高い。

これらの数値を解釈する場合には、研究者の定義の問題やFTE換算の問題、仕訳の基準などが影響するので、注意をする必要がある。特に、日本の研究開発費や研究者数は、他国に比較して過剰計上されやすい傾向にあることは先に述べた。

人件費と論文数との相関を検討するにあたっての問題点の一つは、図60に示すように中国が極端な外れ値となることである。図61には大学研究従事者数と論文数の相関を示したが、この場合には中国は極端な外れ値にはならなかった。

人件費と大学研究従事者数の相関を見たところ(図62)、やはり中国が外れ値となり、もし、中国のデータが信頼できるものであれば、中国の一人当たりの人件費は極端に低いということになる。

人件費と大学研究従事者数の相関は、中国を除いた場合に決定係数0.6446(相関係数0.803)となり改善するが、しかし、中国を除いた諸国においても、ある程度ばらつくことに留意する必要がある。ばらつきの要因としては、各国における研究従事者の給与水準の違いや、研究者と研究支援者の比率の違い、あるいは、定義や計測方法の違い等が考えられる。

中国が外れ値的な位置にあることから、大学研究開発費の内訳と論文数との相関分析では、中国を除いて検討した(表22)。

中国を除けば、研究開発費合計、運営費合計、および人件費は論文数と相関係数の間には、0.95前後の強い相関が認められたが、消耗品費および施設設備費との相関係数は統計学的には有意であるが、低下した。

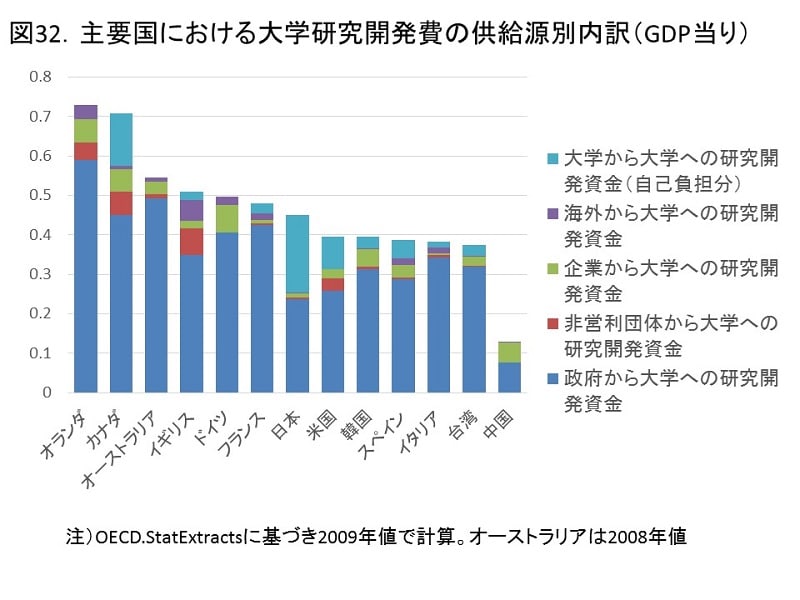

GDP当りの研究開発費内訳と論文数との相関を検討したところ(表23)、全体的に相関係数は低下したが、高い項目としては、運営費合計(0.891)、研究開発費合計(0.8396)、人件費(0.792)の順となった。

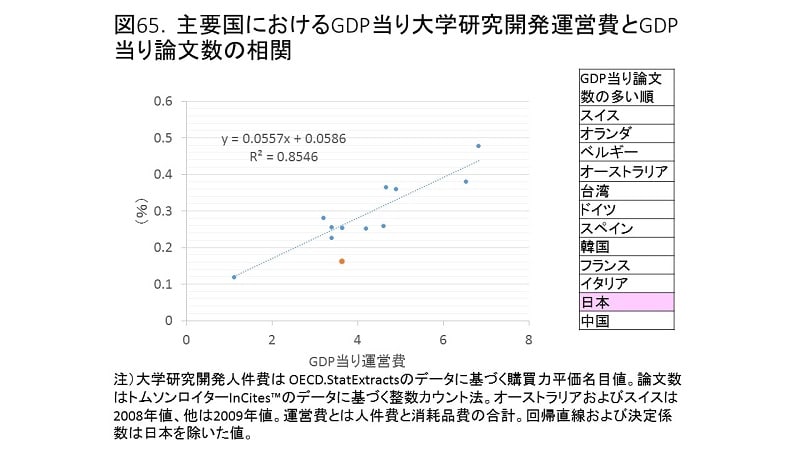

図63にGDP当り人件費とGDP当り論文数の散布図、図64にGDP当り消耗品費とGDP当り論文数の散布図を示す。消耗品費の散布図のプロットのばらつきは大きいが、人件費と消耗品費の合計である運営費合計との相関では(図65)、プロットが収束して、比較的良好な相関を示している。

この中で、日本のプロットが回帰直線から最も距離が長く、外れ値的な位置にあったので、日本を除いて回帰分析を行なったところ、決定係数0.8546、相関係数0.924と強い相関関係が認められた。日本が外れ値的位置になることについては、研究開発費の検討の節でも述べたように、日本の論文生産性が低いのではなく、消耗品費の仕訳の基準の違い等により、過剰計上になっている可能性が高いと推測している。

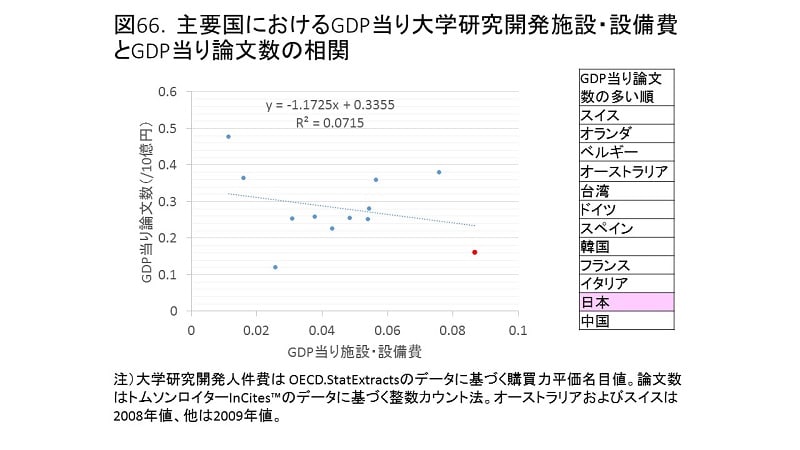

GDP当りの施設設備費と論文数の散布図を図66に示す。相関係数は-0.2673と負になったが、統計学的には有意ではなかった。ただし、研究開発費合計に占める施設設備費比率と、GDP当り論文数の相関を検討したところ(図67)、決定係数0.664、相関係数0.815と、統計学的に有意の負の相関が認められた。

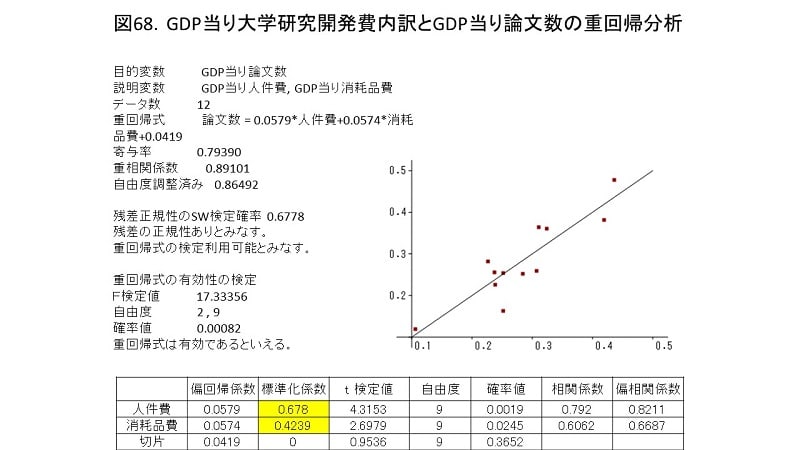

GDP当り研究開発費内訳とGDP当り論文数の重回帰分析を行なったところ、GDP当り人件費とGDP当り消耗品費の2つの説明変数で、寄与率(決定係数)0.7939、重相関係数0.8910となり、標準化係数はそれぞれ0.678、0.4239 となった。なお、外れ値と考えられる日本を除くと、寄与率(決定係数)は0.887、重相関係数は0.942と改善する。

最後に、研究開発費内訳の増加率と論文数増加率の相関を検討した(表24)。研究開発費合計、運営費合計、人件費それぞれの増加率と論文数増加率との間には相関係数0.95前後の強い正の相関関係が認められた。

図69に人件費増加率と論文数増加率の散布図を示す。また、論文数増加率を目的変数とし、各内訳の増加率を説明変数として重回帰分析を行なったが(図70)、この10年間ほどで生じた各国間の論文数の差には、消耗品費および施設設備費の増加はほとんど寄与しておらず、人件費の増加の差によって決定されていることが示唆される。

<含意>

研究者数の国際比較は、各国間における定義および測定方法の違いがあることから、困難な面を有する。特に研究者数の絶対値の直接的な国際比較は困難である。大学の研究者数と論文数および各種大学への研究開発資金との相関を検討するに当り、人口当りの研究者数(FTE)の相関分析では、論文数や大学への研究開発資金と有意の正相関が得られたものの、相関関係は強いものではなかった。

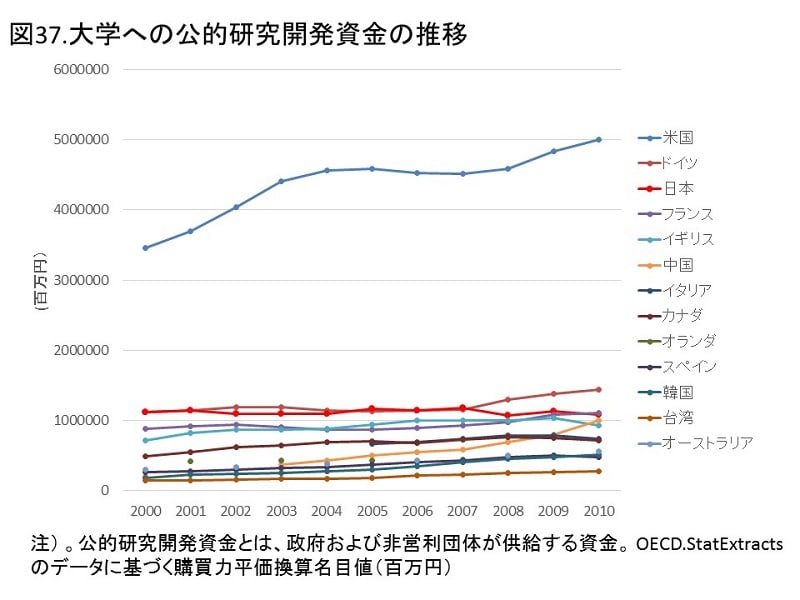

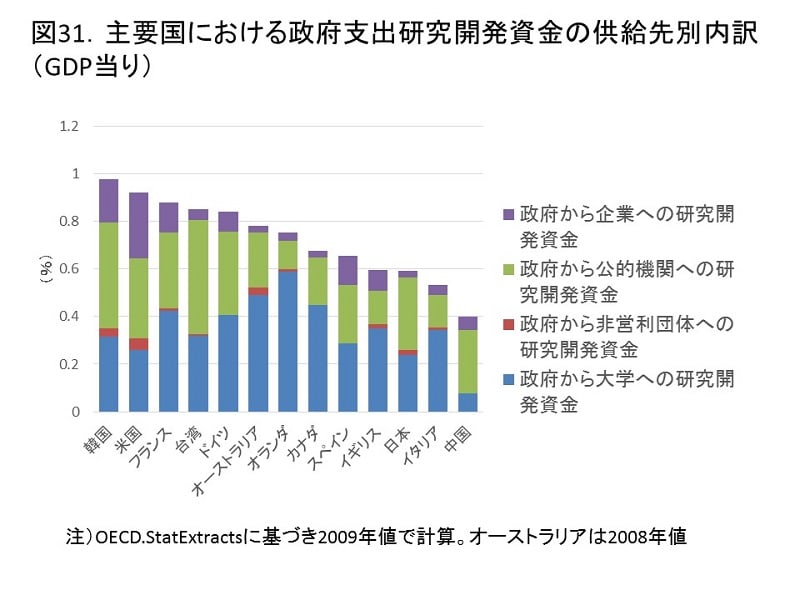

しかし、増加率で相関をとったところ、研究従事者数(研究者数+研究支援者数)、大学への公的研究資金(政府および非営利団体から大学への研究開発資金)、および論文数の3者間には強い正の相関関係(決定係数約0.9)が認められ、しかも、概ね1対1に対応する関係であった。

また、論文数の増加には、研究者数の増加ばかりでなく、研究支援者数の増加も同程度に寄与することが示唆された。

大学研究開発費の内訳(人件費、消耗品費、施設設備費)と論文数の相関分析では、論文数には人件費が最も大きく寄与することが示唆された。特に、この10年ほどの間に生じた各国間の論文数の差は、ほとんど、大学における研究開発人材の人件費(FTE考慮)の増加の差でもって説明ができる結果となった。これは、大学研究従事者数(FTE)の増加によって論文数の増加がほとんど説明できるという結果と一致するものである。

ただし、人件費と研究従事者数は、各国の給与水準の違いなどにより、必ずしも高い相関が認められるわけではないことにも留意が必要である。より直接的に論文数と関係するのは研究従事者数であり、たとえば、仮に人件費が減ったとしても給与を減らして研究従事者数を維持することができれば、論文数を維持できる可能性があると考えられる。

研究開発には研究従事者およびその人件費だけではなく、狭義の研究費、つまり、消耗品費や施設設備費も重要である。この10年の論文数増加率については人件費が決定的な要因であったが、GDP当りの論文数については、人件費と消耗品費が寄与する重みの比率は、重回帰分析の標準化係数からは概ね6対4程度であることが示唆される。

論文の産生には、研究従事者とともに研究試薬や材料などの消耗品が欠かせないが、研究従事者(FTE)を増やさずして、消耗品費だけ増やしても論文数が増えるとは限らない。一人の研究者(研究従事者)が単位時間内に発見・発明できる知見や産生できる論文の数には、個々の研究者(研究従事者)に能力の違いがあるものの、限りがあるからである。

もっとも、研究したくても狭義の研究費がないために研究できなかった潜在研究者に消耗品費を与えた場合は、論文数が増えるという可能性も考えられないわけではない。この場合、FTEの考え方では、研究者数および研究者の人件費も同時に増えるということになる。そして、その研究者(FTE)の人件費増を誰かが負担しなければならなくなる。各種研究ファンドに人件費を伴っていないことの多い日本においては、負担者が往々にして学生ということになるが、果たして学生がどれだけ研究従事者の人件費を負担するべきかという問題を投げかけることになる。本来、学生は教育サービスに対してのみ対価を支払うべきものと考えられるからである。

施設設備費比率とGDP当り論文数が負の相関をしたことは、興味深い。研究には研究施設や設備は欠かせないが、高額の施設や研究機器を購入すればするほど論文数が増えるものでないことは容易に想像できる。高額の施設や設備を購入した結果、人件費が圧迫されて研究従事者の数を減らすことに繋がれば、トータルの論文数は減るであろう。例えば、「選択と集中」政策として、特定の大学や研究機関に巨額の施設設備費を投入する政策が推し進められれば、限られた予算の中では、それだけ研究従事者の人件費が圧迫され、全体としての論文数の減少につながることが想定される。施設設備費の仕訳の基準の影響もありうるので断定はできないが、このデータからは、日本は、諸外国に比べて、そのような傾向が強い国であることが示唆される。

今回の分析結果から推定される因果関係としては、[大学への公的研究開発資金(FTE) ⇒ 研究開発人件費(FTE) ⇒ 大学研究従事者数(FTE) ⇒ 論文数]という流れが本流ということである。そして、この10年ほどの間の日本の大学への公的資金増加率、大学研究開発人件費および研究従事者数の増加率は、今回検討した国の中では最低であり、その結果、論文数の増加率も最低になっていると考えられる。

以上の検討から、前節図26を修正した論文産生に関係する諸要因のパス図(仮説)を図71に示した。

日本では、2004年の国立大学法人化に連動して、基盤的運営費交付金(教員人件費に相当)の削減と競争的資金への移行、評価制度の導入、選択と集中(重点化)政策がなされてきたが、これらの政策は、本流の元を締めるとともに、すべてFTE研究者数の減少につながる政策である。

つまり、基盤的運営費交付金削減は研究従事者数の削減に直接つながり、競争的資金や評価制度は、申請および評価業務の負担増に伴う研究時間の減少につながり、選択と集中(重点化)政策は非重点化セグメントの研究従事者数の減少や研究時間の減少につながり、全体としてはFTE研究従事者数が減少する。このFTE研究従事者数の減少に伴うマイナスを、競争的環境や評価の効果による研究従事者(FTE)一人当たりの論文生産性の向上によってカバーできなければ、論文数は減少することになる。もっとも、一方では、競争的環境の強化によって仮に研究従事者(FTE)一人当たりの論文数が増えたとしても、価値の小さい論文が増えるだけで、必ずしも本質的な新発見・新発明の数が増えることにつながらないという意見もある。

この10年間、[政府支出研究開発資金(FTE) ⇒ 公的大学研究開発資金(FTE) ⇒ 大学研究開発人件費(FTE) ⇒ 大学研究開発従事者数(FTE) ⇒ 通常論文数 ⇒ 高注目度論文数]という本流を太くした海外諸国に対して、その流れを停滞~狭小化することしかできなかった日本は、学術論文数でみる限り、他諸国に圧倒される形で研究競争力を低下させてしまったのである。この経験から学ぶべきことは、研究従事者数(FTE)の停滞~減少によるマイナスを、競争的環境、評価制度、選択と集中(重点化)政策の強化によってカバーすることは困難であるということである。

今後、日本政府が今までの政策では手ぬるいと判断して、FTE研究従事者数を減らしつつ、さらなる競争的環境、評価制度、そして選択と集中(重点化)政策のいっそうの強化を推し進めるならば、すでに限界成長余地の小さくなった大学の研究現場がさらに疲弊をして、マクロ的にはいっそうの論文数減少を招来することが想定される。

なお、大学の研究現場の疲弊の状況は、科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP 定点調査 2013)報告書(文献7)を参照すれば、よく理解されるであろう。

**********************************************************

この数週間、カンカンになってOECDのデータと格闘してきたのですが、さすがに疲れました。足もむくんできたし、今日はゆっくりと寝ることにしよう。