国立大学協会から依頼された研究「法人化後の国立大学の学術論文数の推移とその要因の分析」の報告書を完成しないといけないのですが、どんどん遅れていきますね。協会の方からは、だいたいいつごろ提出できるか見通しを教えてほしいとの連絡を4月に受け、連休明けに目途を報告すると申し上げたのですが、今日まで、返事ができないでいました。この間、何をしていたかというと、科学技術指標のデータだけではは分析が十分にできないので、その元となっているOECDのデータを直接引いてきて、研究開発費と論文数の関係性についての国際比較の分析をやりなおしていました。今回、やっと納得のいく結論が得られましたので、ブログ上でその結果を報告させていただきます。

研究開発費と論文数の国際比較の分析が終わりましたので、この後は、すでに大方の分析を終えている国立大学についてのデータをまとめる作業に入ります。そうすると、夏休み明けには、報告書の原稿を提出できるように思っています。

それにしても、データの分析というのは、たいへんです。今回も、真夜中に寝ぼけながらキーボードを打っていてたのですが、エクセルに入れたデータを並べなおす時に、分析の初期の段階で、ある国とある国のデータが入れ替わってしまっていたのです。それに気づいたのが何日も経った後で、結局、最初から全部分析をやりな直すはめになりました。科学技術・学術政策研究所の皆さんも、日々データの分析、ほんとうにたいへんな仕事ですね。

*******************************************************************

(2)研究開発費と学術論文数の関係性についての国際比較

ここで、科学技術指標20131)のデータ、およびその元となっているOECDのデータ(ウェブサイトOECDStat.Extracts中の”Science, Technology and Patent” ”Research and Development Statistics”より入手)を用いて、研究開発費と学術論文数の関係性について国際比較を行う。

科学技術指標2013では、第1章「研究開発費」の本文および統計集を参照した。また、科学技術指標2013の分析は、日本、米国、ドイツ、フランス、イギリス、中国、韓国の主要7か国が中心であるが、統計学的分析を行なうためには数が少ないため、比較的学術論文数が上位にあり、かつ、人口が1500万人以上の国(イタリア、スペイン、カナダ、台湾、オーストラリア、オランダ)を追加し、13か国のデータで分析した。

なお、OECDの研究開発費を国際比較する上での金額の単位は、”Million PPP Dollars – Current Prices”(購買力平価名目値ー百万ドル)を用い、OECDの購買力平価の換算データを用いて円に換算した。

1)研究開発費の国際比較をする上での問題点

科学技術指標2013の1.3.3「大学部門の研究開発費」の項に詳細に議論されているように、研究開発費の国際比較をする場合には、いくつかの問題点が存在し、単純な比較には注意が必要である。誤った結果をもとにデータの解釈がなされて政策が決定されると、大きな間違いを犯すことにも繋がりかねない。

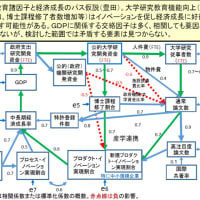

日本政府(総務省)が発表する研究開発費には、国際比較の分析をする上で大きな影響を及ぼす問題点が少なくとも二つ存在する。

第一の問題点は、日本の研究開発費の算定の根拠になっている総務省の「科学技術研究調査」では、フルタイム換算した研究者の統計をとっておらず、すべての教員は研究者として計数され、教員が教育等の研究以外の業務に従事する時間に関係なく、その人件費はすべて研究開発費として計上されていることである。例えば、国立大学の運営費交付金は、教育費にも相当額が使われているはずであるが、その全額が研究開発費(科学技術予算)として分類されている。

また「医局員」という教員ではない非公的な身分の医師まで含めて研究者としてカウントすることについては違和感を持たざるを得ない。つまり、日本政府(総務省)が発表する研究者数および研究開発費は、諸外国に比較して過剰計上になっていると考えられる。

OECDが発表する日本の研究開発費は、人件費について1996~2001年は0.53、2002~2007年は0.465、2008年以降は0.362の係数を掛けた値となっている。なお、この係数は文部科学省、科学技術・学術政策研究所が実施した「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」に基づくFTE(full-time equivalent)換算係数である。このようなFTE換算を用いると、たとえば、2010年の日本(総務省)による大学部門の研究開発費総額3.43兆円は、2.02兆円となり、約6割程度に減少する。

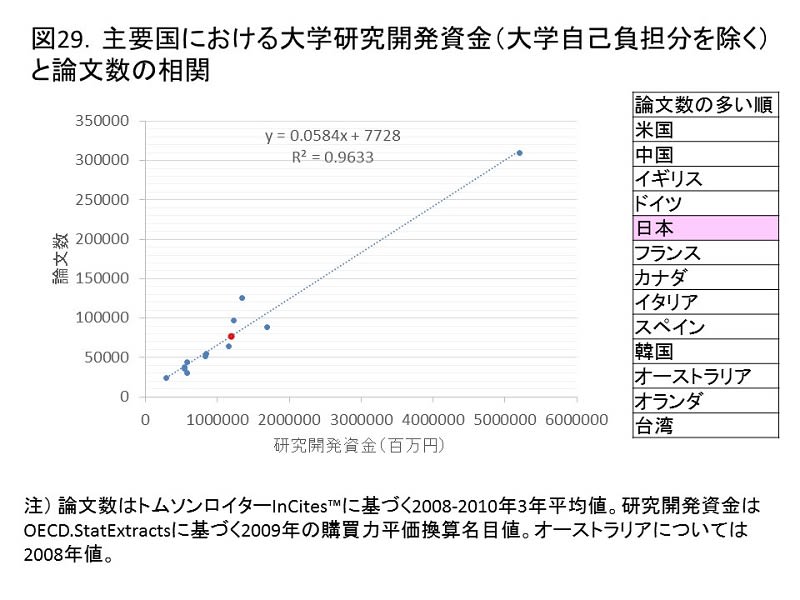

図27に、主要国における2009年の大学部門の研究開発費(購買力平価換算名目値)と論文数(トムソンロイターInCites™に基づく2008-2010年の各国論文数の3年平均値、整数カウント法)の相関関係を示した。

大学部門の研究開発費には、政府、企業、非営利団体、海外からの研究開発資金とともに、大学の自己負担研究開発費が含まれている。日本の大学部門の研究開発費については、総務省による値を三角形で、OECDによる値を四角形でプロットした。回帰直線は日本を除く12か国のデータで求めた。なお、論文数は、大学部門以外が産生した論文数も含めた国単位の論文数である。

大学部門の研究開発費と日本を除く各国の論文数とは。相関係数0.978(決定係数0.957)と強い正相関を示しているが、日本(総務省)三角のプロットは、回帰直線から右に大きくずれている。

このデータでもって、日本の大学は論文産生における生産性が低いと解釈し、その解釈に基づいて政策判断をすることは妥当ではない。例えば、「日本の大学には十分な研究開発費を与えているにもかかわらず成果が少ない。したがって、現状の競争的環境をさらに一段と厳しくして生産性を高めるべきであり、その結果論文数の増加が期待できる。」に類する政策判断がなされないとも限らない。このデータからは、日本の大学の論文生産性が低いと解釈するのではなく、日本の総務省による研究開発費が他諸国に比較して過剰計上されていると判断するべきである。

図27に示すように、日本(総務省)の値をフルタイム(FTE)換算によって補正して求めた日本(OECD)の値は回帰直線にかなり近づいている。しかし、まだ回帰直線に距離を残している。このことから、日本(総務省)の研究開発費の計上には、フルタイム(FTE)換算をしてもなお是正されない、第二の問題点が存在する可能性が示唆される。

科学技術指標2013の1.3.3大学部門の研究開発費の「(4)日本と米国の大学の総事業費に占める研究開発費の比較」には、日本の大学の総事業費に占める研究開発費の割合は39.9%であるが、米国では11.2%と大きな開きがあり、この差は、FTE換算の有無でもなお説明が困難と記載されている。米国では教育費か研究費か明確に分離できない場合は教育費として計上するが、日本ではそうではなく、このような仕訳の基準の違いが、日本の研究開発費が過剰に計上される第二の要因になっている可能性がある。

科学技術指標2013の1.3.3大学部門の研究開発費の「(2)主要国における大学の研究開発費の負担構造」に示されているように、日本の大学の研究開発費の負担構造の大きな特徴として、大学(私立大学)の自己資金による負担割合が海外の大学に比して突出して大きいことがあげられている。

図28にOECDのデータに基づき、主要国における大学部門研究開発費に占める大学自己負担割合を示した。

日本の大学自己負担研究開発費は、私立大学において計上されている研究開発費を集計したものと考えられるが、その額が、日本の全大学の研究開発費の半分近くにまで至っている。一方で、そもそも、研究開発費の大学の自己負担という概念がなく、計上していない国がいくつか存在する。

大学の自己負担研究開発費については、各国による仕訳の基準の違いの影響を受け、また、大学自己負担分を計上していない国も存在するので、大学自己負担分を除いた大学研究開発資金(政府および外部からの大学研究開発資金)について、論文数との相関を検討した(図29)。

大学研究開発資金(大学自己負担分を除く)と論文数の間には相関係数0.981(決定係数0.9633)の強い正相関が認められ、日本のプロットは、ほぼ回帰直線上に位置した。

このように、大学自己負担分を含めた場合に生じる日本のプロットの回帰直線からのずれは、自己負担分を含めない場合に是正されることから、日本の大学自己負担研究開発費は国際比較をする上では過剰計上されていると考えるのが妥当である。(もちろん、他のすべての諸国が過少計上していると主張することは間違いではないが、現実的な対応とは言えない。)

また、この図29から、各国の論文数の差は大学研究開発資金(自己負担分を除く)の差によってほとんどが説明可能であること、国全体の論文の産生において大学というセクターが大きな役割を果たしていること、そして、日本の大学の論文の生産性は他国と比較して決して低いことはなく同程度であること、等が示唆される。

研究開発費の国際比較をする場合には、上記二つの問題点以外にも、為替レートや物価変動、その他さまざまな因子にも注意する必要がある。

為替レートへの対応については、今回はOECDによる購買力平価換算名目値を用いたが、実質値については別途検討が必要である。また、今回用いたOECDによる各国のデータについては、各種の注釈が付記されている場合も多い。

“Break in series with previous year for which data is available”(前年とのデータの連続性なし)

“Overestimated or based on overestimated data”(過大評価)

“Underestimated or based on underestimated data”(過小評価)

“The sum of the breakdown does not add to the total”(細目を足し合わせても合計に一致しない)

“Excludes most or all capital expenditure”(資本的消費を含まない)

“Federal or central government only”(中央政府のみ)

このような注釈にも注意を払いつつ、データの慎重な分析と解釈を進める必要がある。

*******************************************

とりあえず、今日はここまで。

(5月19日にOECD.StatExtractsからのフランスのデータの転記ミスに基づく集計データの誤りを修正しました。結論には影響ありません。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます