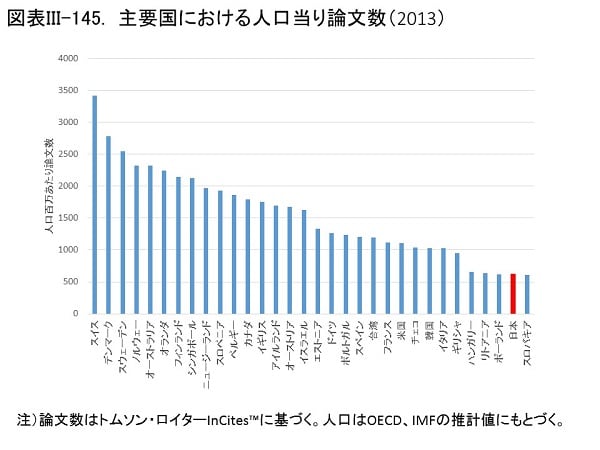

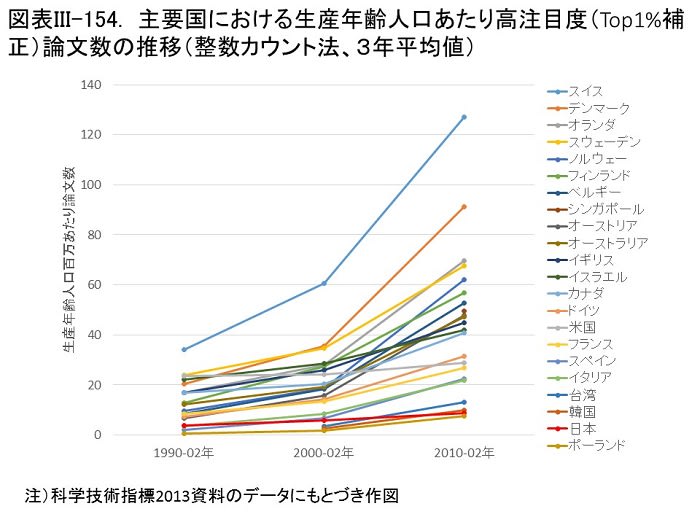

1月28日の国大協調査企画会議での僕のプレゼンの時に、委員のみなさんからいくつかの貴重なご意見をいただきました。その一つが論文数を"人口あたり"で表現することの是非についてでした。それで、"生産年齢人口あたり"でも検討したのですが、大勢は変わりませんでした。

このほかにもご意見をいただきました。その一つが「国際共著率について報告書で触れていないのはなぜか?」というご質問でした。国際共著率は僕が分析に用いているデータベースInCites™では分析することが不可能である旨を返答したのですが、やはり重要なことがらなので、文科省科学技術・学術政策研究所のデータを借用して、説明を加えておくことにします。

******************************************************************:

〇論文の国際共著率と注目度の関係性について

論文の国際共著率と論文の注目度(≒質)の関係性については、すでに「阪彩香、桑原輝隆:科学研究のベンチマーキング2012―論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況―、文部科学省科学技術政策研究所、調査資料-218」にデータが示されているところであるが、重要な事項であるので、本報告書においても、そのデータにもとづいて、論じることにする。

図表III-157は、主要国における論文の国際共著率の推移を、上記調査資料のデータにもとづき図で示したものである。ヨーロッパ諸国では、国際共著率が急速に上昇し、多くの国で50%を超えている。米国も国際共著率が上昇しているが、ヨーロッパ諸国ほどではなく、35%を超えたところである。日本も上昇しつつあるものの、米国よりも低く、25%を超えたところである。中国、韓国については、あまり大きな変動はなく、25%前後で推移しており、現在日本と近い共著率となっている。

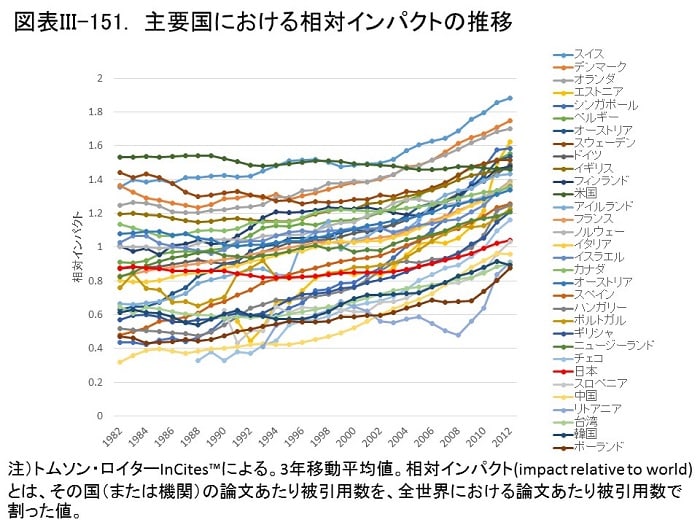

次に、国際共著率と論文の注目度との関係性を検討するために、2010年の国際共著率とInCites™による相対インパクトimpact relative to world)との相関を調べた。その結果、両者の間には決定係数0.7416の正相関が認められた。つまり、国際共著率の高い国ほど、相対インパクトが高い、すなわち被引用数が多い論文を産生していることが示唆される。ただし、米国は国際共著率の割には、相対インパクトが高い国であり、ポーランドは国際共著率の割には、相対インパクトが低い国となっている。

国際共著率は、論文数のカウントにも影響を及ぼす。つまり、例えば整数カウント法によれば、2国間の共著論文は、実際の論文は1個であるが、それぞれの国の論文として「1」とカウントされるので、世界全体としては「2」個と数えていることになる。2国間の共著論文を、それぞれの国に「1/2」個割りあて、合計が「1」となるようカウントするのが「分数カウント法」である。

どの国も多かれ少なかれ国際共著論文が存在するので、整数カウント法よりも分数カウント法の方が低い値となるが、国際共著率が高い国ほど、その落差が大きい。

そこで、このカウント法の違いが、日本の人口あたりおよび生産年齢人口あたり論文数の国際順位に影響を与えるかどうかを確認した。

まず主要国における人口当り論文数の推移を整数カウント法と分数カウント法で図表III‐159に示した。分数カウント法にすると、国際共著率の高いヨーロッパ諸国の値が相対的に低くなり、一部の国で国際順位が入れ替わる場合が見られる。たとえば、整数カウント法ではドイツは米国よりも多いが、分数カウント法では逆転している。

しかし、日本の場合は、日本の下位にあるポーランドとの差は若干広がるものの、上位の国を逆転するまでは至らなかった。

生産年齢人口あたり論文数についても、下位のポーランドとの差はさらに拡大するが、それでもなお、上位の国を逆転するまでには至らず、日本の国際順位の大勢は変わらなかった。

論文の国際共著率は近年上昇し続けており、特にヨーロッパ諸国では50%を超える国が続出している。これはEUの形成に伴い、EU域内の大学間の交流・連携等が急速に進んだためであると思われる。

日本も近年国際共著率が年々上昇しているが、現在25%を超えたところであり、中国、韓国と近い値となっている。

中国・韓国については以前から25%前後の国際共著率があり、現在でも同程度の値が続いている。中国、韓国が当初から国際共著率がある程度高い数値を示していた理由としては、新興国における学術の黎明期においては海外先進国との共同研究という形を取らざるを得ない場合が多かったからではないかと考える。その後、自国の論文産生の爆発的な増加に伴い、国際共著論文も急速に増加し続けているわけであるが、比率をとればほぼ一定ということになっているものと考えられる。

国際共著率と相対インパクトは有意の正相関を示し、これは、国際共著論文の方が被引用数が多くなる確率が高いことを示している。ヨーロッパ諸国が軒並み相対インパクトを高めて米国を追い抜いたのは、この国際共著率の急速な上昇によるところが大きいと考えられる。

国際共著論文の方が被引用数が多くなる理由としては、海外の研究者の優れた技術を借りあうことができ、臨床研究ならば論文の質の大きな要素である症例数を増やすことができ、また海外の複数の研究者の目を通すことによってより厳しく研究計画や論文がチェックされることになり、質の高い論文が生まれる確率が高まることが考えられる。もう一つの可能性としては、複数の国の著者からなる論文は、仮に同程度の質の論文であっても、それぞれの国の研究者に引用されやすく、被引用数が多くなりやすい傾向にあることが考えられる。(ただし、可能性であって、実際にそのようなことが起こるのかについては検証されていない。)

日本の相対インパクトが近年徐々に上昇していることについても、この国際共著率の上昇によって説明できるかもしれない。ただし、米国は国際共著率の割には相対インパクトが高い国であり、また、国際共著率が上昇しているにも関わらず、その相対インパクトは一定である。論文の注目度には国際共著率以外の何らかの別の因子も関与しているものと思われる。

いずれにせよ、わが国の大学の国際共著率は徐々に上昇し続けているが、今後、なお一層の国際化に努めることが必要不可欠である。

国際共著率は、論文の注目度に与える影響以外に、論文数のカウントにも影響を与える。本報告書が分析に用いているInCites™は整数カウント法である。分数カウント法では2つの国による共著論文の貢献度を各国「1/2」と仮定して、論文数も1/2個とカウントする。分数カウント法の方が整数カウント法よりも少なくカウントされ、国際共著率が高い国ほど、大きな落差を生じることになる。

科学技術指標2013統計集のデータにもとづいて、人口あたり、および生産年齢人口あたり分数カウント論文数を検討したところ、日本と欧米諸国との差は縮小したものの、日本の国際順位が変わるまでには至らなかった。これは、日本の研究(論文産生)面における国際競争力の低下が、"実質的"であることを意味する。仮に、日本が国際共著率をヨーロッパ諸国並みに高めたとしても、相対インパクトは高まる可能性があるものの、量的な差を縮めることはできない。

資源の乏しいわが国が海外へものやサービスを売り、海外からものやサービスを買うためには、イノベーションの「質×量」の相対的な力関係で海外諸国を上回っている必要がある。仮に「イノベーション力∝研究力」と仮定すれば、論文(研究力)の「質×量」について他国を上回る必要がある。そのためには、「質」を高める努力と同時に「量」を増やす努力をしなければならないのである。

以前のブ

以前のブ