今回が、大学政策フォーラムで講演をさせていただいた報告の最終章です。いよいよ、仮説とそれにもとづく私的な提言をいたします。ただし、これはブレーンストーミングの段階であり、また、国立大学協会とは、まったく関係がないことをお断りしておきます。今後、僕が国立大学協会へ提出する報告書は、あくまでデータ分析の結果だけにとどめます。それに基づく国大協としての政策提言は、当然のことながら国大協の皆さんにやっていただくことになります。

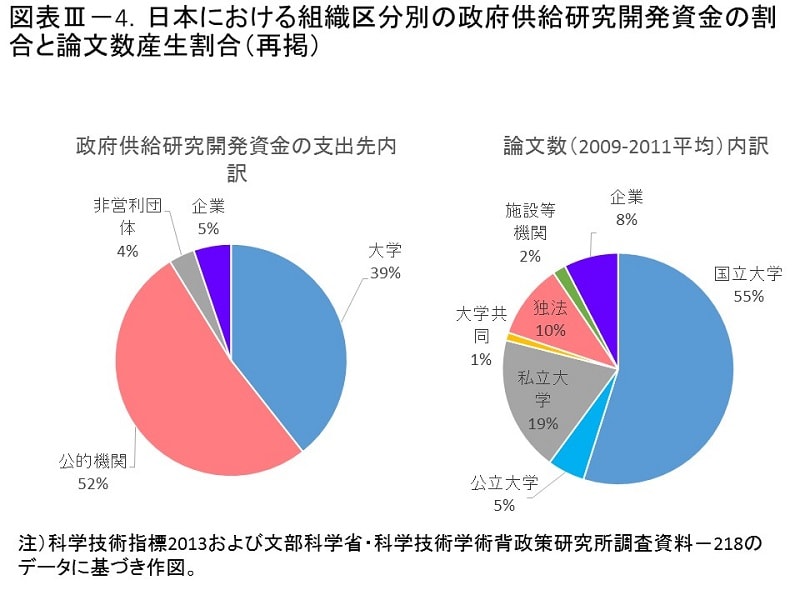

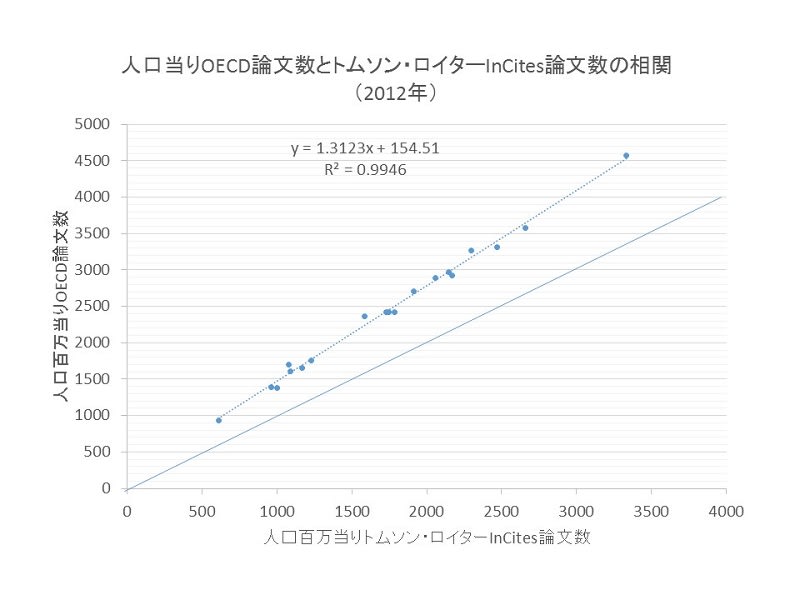

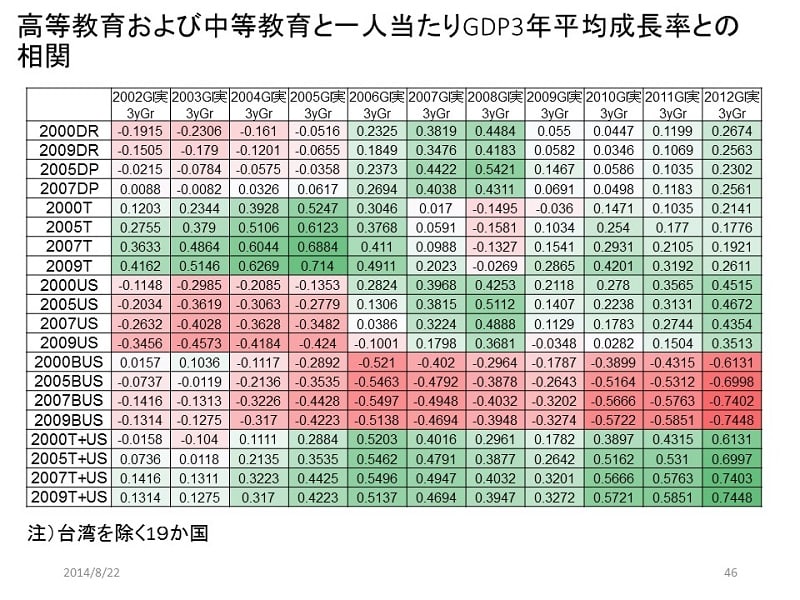

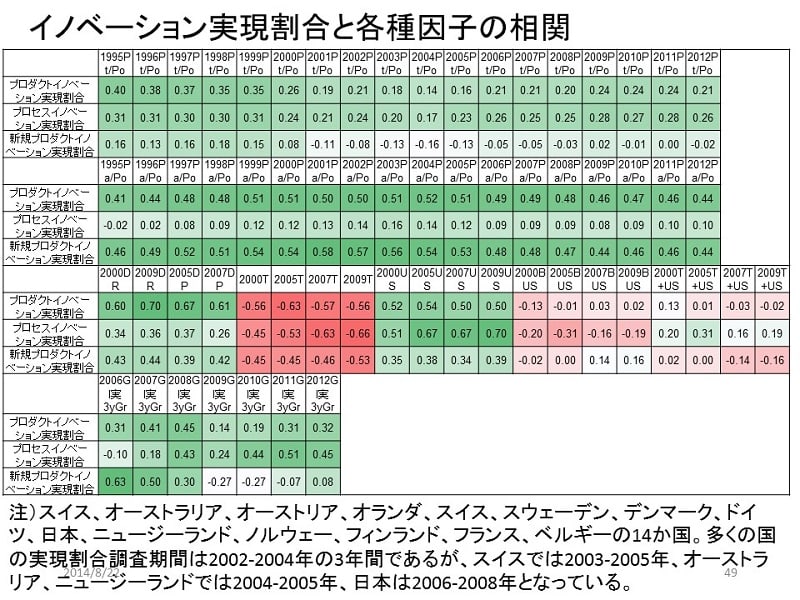

まず、前回までは論文数、特許件数、各教育区分修了割合とGDPとの相関について説明しましたが、企業のイノベーション実現割合との各種相関についても説明をしておきます。

下のグラフはGDP当りの論文数(2002-2004平均値)と企業における新規プロダクト・イノベーション実現割合とが正相関することを示しています。イノベーション実現割合のデータは、主に2003年を中心としたデータですが、国によって多少の違いがあります。

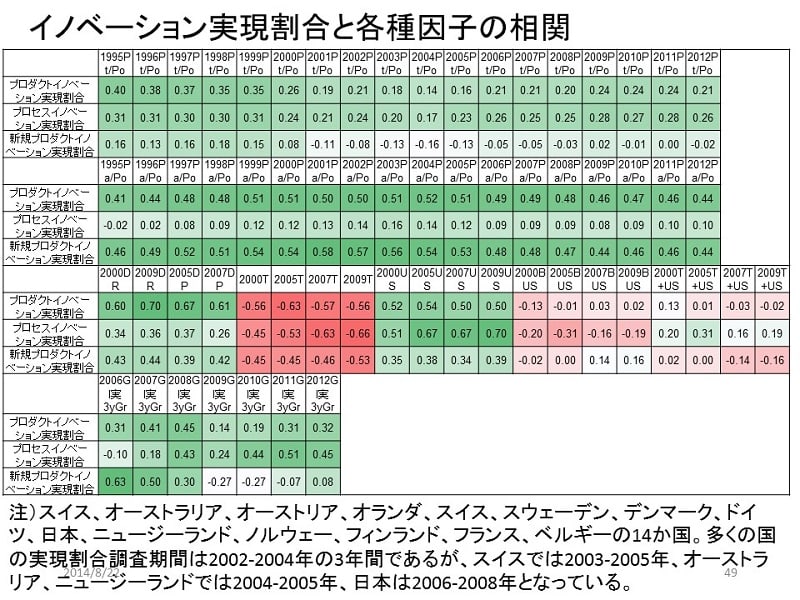

下の表はイノベーション実現割合と各種の指標についての相関です。第一行が人口当り特許登録件数(Triadic patent families)の年を表しており、その下3行が相関係数です。特許登録件数とイノベーション実現割合とは正相関をしていますが、日本を含めた相関ではあまり強い相関ではありませんでした。しかし、この表には示していませんが、日本を除きますと、先にお示しました特許登録件数と論文数やGDPとの相関と同様にプロダクト・イノベーション実現割合との相関係数は高くなり、0.53~0,61と有意の正相関が認められました。

第5行が人口当り論文数の年を表しています。先のグラフはGDP当りの論文数が新規プロダクト・イノベーション実現割合と相関するというデータですが、人口当りの論文数においても、新規プロダクト・イノベーションとは有意の正相関が認められました。プロダクト・イノベーション実現割合とも有意水準0.06のレベルでは相関が認められました。

また、第9~12行に示した各教育区分修了割合とイノベーション実現割合との相関では、博士修了割合はプロダクト・イノベーションと相関し、また、後期中等教育修了割合はプロセス・イノベーション実現割合と相関しました。大学修了割合はイノベーション実現割合と負の相関をしました。ただし、これらの教育区分修了割合のデータについては、本来はイノベーション実現割合のデータが得られた2003年よりも、かなり以前のデータとの相関を見たいところなのですが、2003年周辺のデータであることに注意する必要があります。つまり、教育効果とイノベーション実現割合の因果関係を類推するには、やや限界のあるデータです。

2003年以降のGDP3年平均成長率とイノベーション実現割合との相関では、新規プロダクト・イノベーション実現割合と有意の正相関が認められ、プロセス・イノベーション実現割合とも有意水準0.06程度のレベルですが、正相関が認められました。

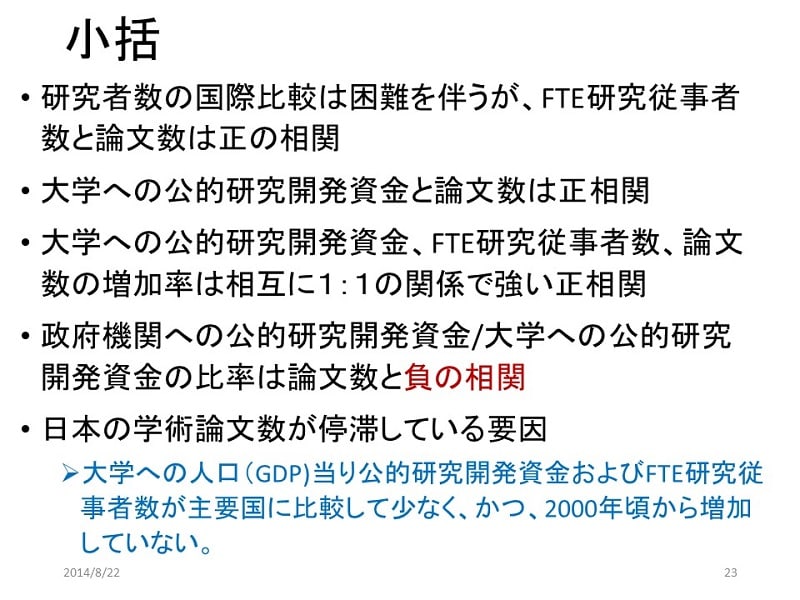

ここまで、講演の大部分を論文数と諸因子との相関データの説明に使い果たし、ようやく仮説に入ります。

今までのブログで何度かパス仮説をお示ししてきましたが、今回は新たに分析した特許登録件数も加えたパス図にしました。

メインのパスを「GDP増⇒大学への公的研究開発資金増⇒FTE研究従事者数増、博士取得割合増⇒学術論文数増⇒企業イノベーション実現割合増⇒中長期GDP成長率増⇒GDP増⇒・・・・」とする、循環型の仮説です。

学術論文数とGDP成長率の間に、双方向のGranger因果が認められるという先行研究は、このようなGDPの循環型仮説を支持するものと思われます。

さてさて、このような仮説にもとづいて、高等教育のグランドデザインの提言をさせていただきますが、政策提言となりますと、多くの利害関係者が関係しているので、賛成・反対いろんなご意見をいただくことになると思います。今回の提言はブレーン・ストーミングの段階であり、皆様からのご意見を伺ってさらに修正・追加していくべきものです。また、国立大学協会の見解とは全く関係のない、あくまで私的なものであることを再度お断りをしておきます。

現在の高等教育政策の大きな流れとして、僕が感じていることを下にまとめてみました。

国の財政難および18歳人口の減少から、大学(特に国立大学)は全体として機能および組織が縮小され教職員数は削減されています。また、その際に「選択と集中」政策がとられ、一部の研究大学の機能や組織を保持するとともに、地域の大学については特色ある強みのある部分に絞って他の部分を縮小するという政策がとられています。

18歳人口が減少しているわけですから、教育機関としての大学の機能については、それに応じた縮小がなされるということについては、やむを得ない流れであると思います。しかし、現状のままで大学の組織や機能を縮小していきますと、大学の研究機能やイノベーション機能も急速に低下していきます。これは、日本全体のイノベーション力の低迷を招き、相対的な国際競争力の低下を招いて、さらなる貿易・国際収支の悪化をもたらす可能性があります。

日本は、これから減少する若年人口で高齢者をささえなければならないわけですが、イノベーション力の低下はそれをますます困難にします。

また、現在政府がとっている「選択と集中」政策についてですが、行き過ぎた「選択と集中」は、競争力を高めるどころか、多様性を欠如させて、むしろ競争力を低下させる可能性があります。

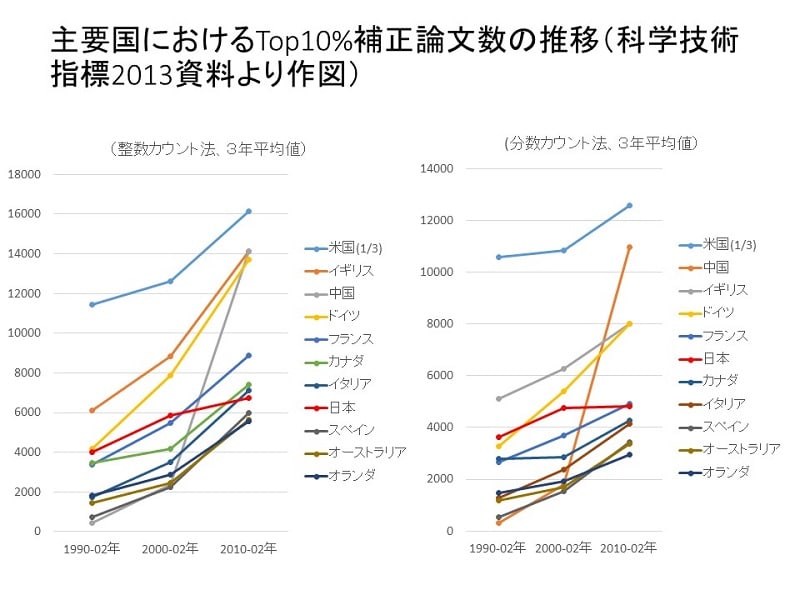

特に、量を減らしつつ「選択と集中」することで海外諸国に勝ことは現実には不可能であると考えます。それは、イノベーションの「質×量」の相対的な力関係で、海外に物が売れ、資源が買えることになるからです。

ここでの「量」について誤解のないように説明を加えますと、量的には少なくとも、人口当り、あるいはGDP当りの量で、他の先進国の平均並みにしなければいけない、と考えています。その上で質を高めることが必要です。他国に量的に凌駕されていると、いくら質を高めようとしても、「質×量」において、なかなか海外には勝てません。また、量を増やすことによって、高い質のものがその中から多く生み出されるということもあります。量を少なくして、なおかつ質を高めることは、現実には不可能です。

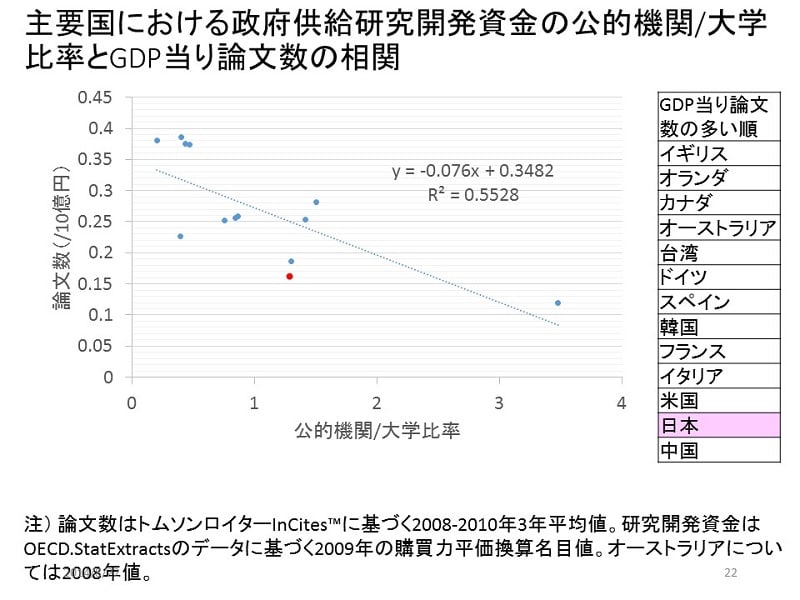

ここで、「選択と集中」が必ずしも生産性を高めるわけではないというデータをお示しします。

まず、代表的な公的研究開発資金である「科研費」について、大学毎の科研費配分額と、科研費当り論文数の相関を調べますと、次のグラフのように、負の相関関係が得られます。つまり、科研費配分額の少ない大学の方が、科研費当りの論文数は多い、つまり生産性が高いというデータです。

また、次のデータは、まだ正式の報告書として公開されていませんが、文科省科学技術政策研究所の許可を得て、提供されたデータをグラフ化したものです。これは、科研費の各種目と、その科研費をもとに産生された論文数についての関係を調べたデータです。Web of Science論文数は、トムソン・ロイター社の学術論文データベースに基づく論文数を意味します。

科研費にはいろいろな種目があるのですが、若手研究Bや基盤研究Cなどの種目は、比較的少額の研究費を広く配分する方式です。一方、基盤研究B、Aや、新学術領域研究系統などは、比較的高額の研究費を、選ばれた研究者に選択と集中的に配分する方式です。

「WoS-KAKEN論文数」というのが通常の論文数を意味し、トップ10%論文数およびトップ1%論文数は被引用数の多さがそれぞれ上位10%、上位1%という高注目度論文数を意味しています。

黄色で示した基盤研究Cとピンク色で示した新学術領域研究を比較していただくと、基盤研究Cでは、新学術領域研究に比べて、研究課題数が多いですが、直接研究費総額は少なくなっています。その結果産生された通常の論文数(WoS-KAKEN論文数)を見ていただくと、基盤研究Cの方が新学術領域研究に比べて多くなっています。研究課題当りの論文数では、新学術領域研究の方が多いですが、研究費総額当りの論文数では、基盤研究Cの方が多い、つまり生産性が高いことがわかります。

この現象は、通常論文数だけではなく、高注目度論文数についてもあてはまります。つまり、投入した研究費総額あたりの高注目度論文数は、選択と集中的に配分した新学術領域研究よりも、少額で広く配分した基盤研究Cの方が多いのです。

「バラマキ」は悪、「選択と集中」は善という単純な切り分け方で予算配分することが、いかに危険かということを、このようなデータは示しています。常に「バラマキ」と「選択と集中」の最適のバランスを追及する姿勢が必要です。

では、どうすればいいのか?

これからが、極めて私的なブレーンストーミングです。

まず、この日本国の財政難のおり、税金を無駄にはできないわけですが、少ない若手人口で超高齢化社会を支えるために、日本のイノベーション力を高めようと思えば、まず、大学への研究開発資金を”出費”ではなく”投資”と考えるパラダイムシフトが、どうしても不可欠だと考えます。

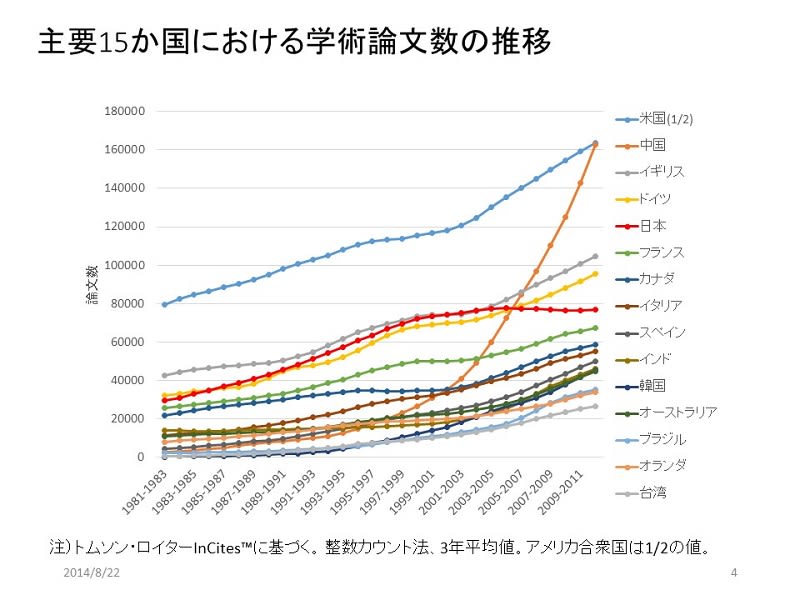

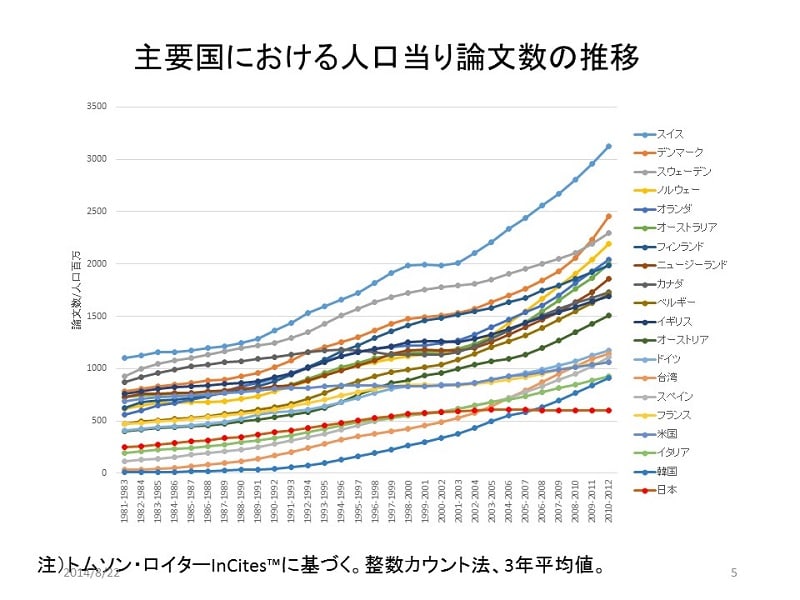

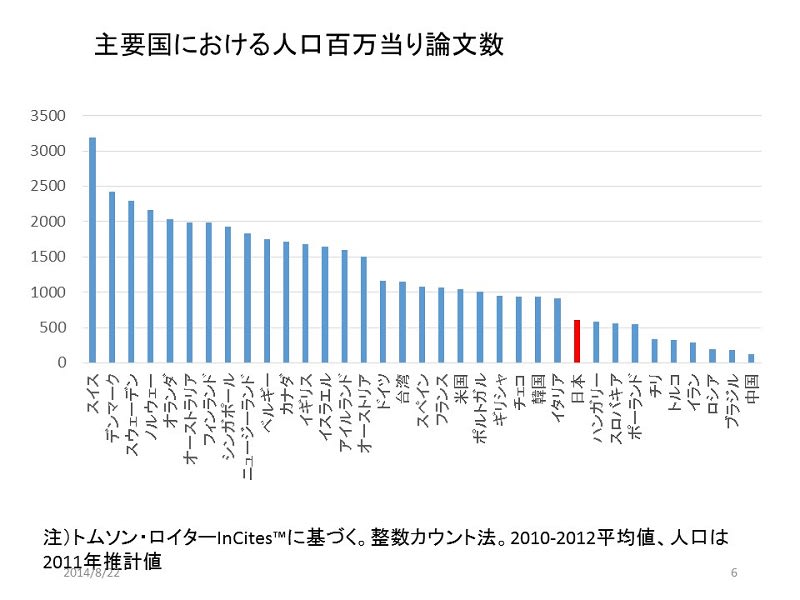

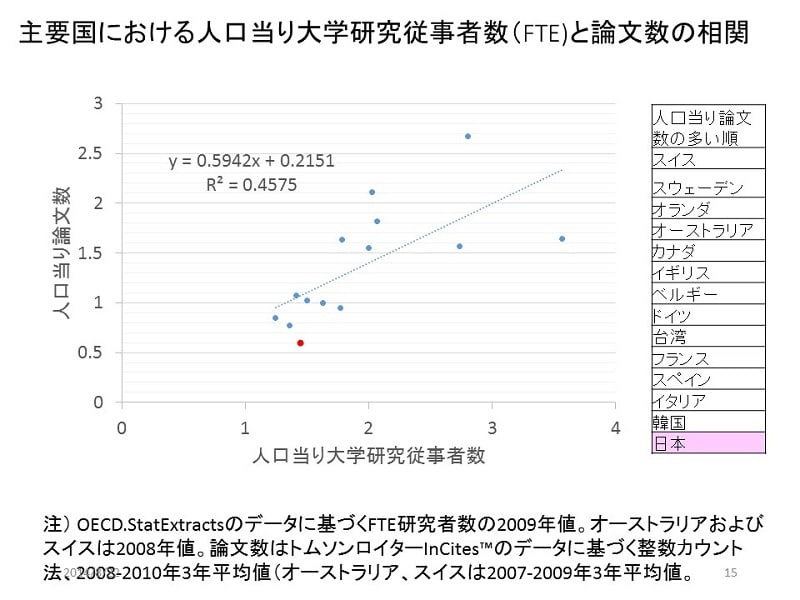

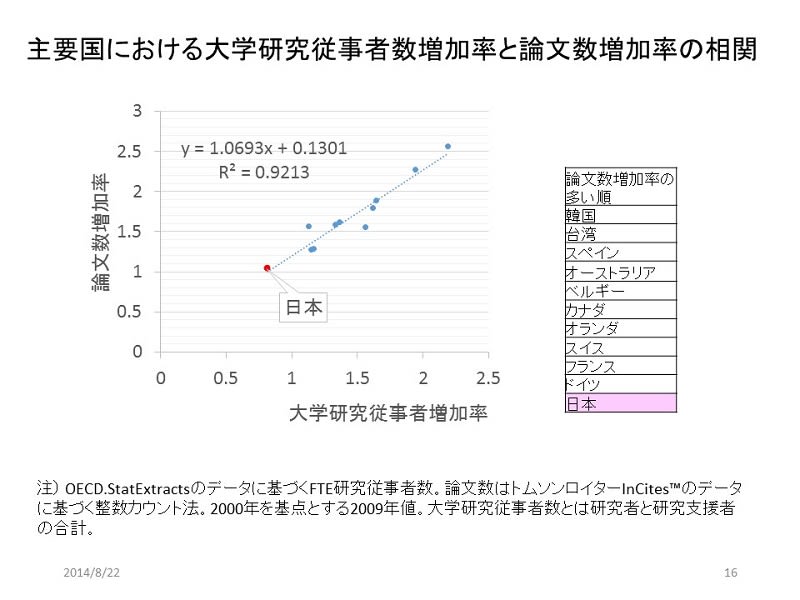

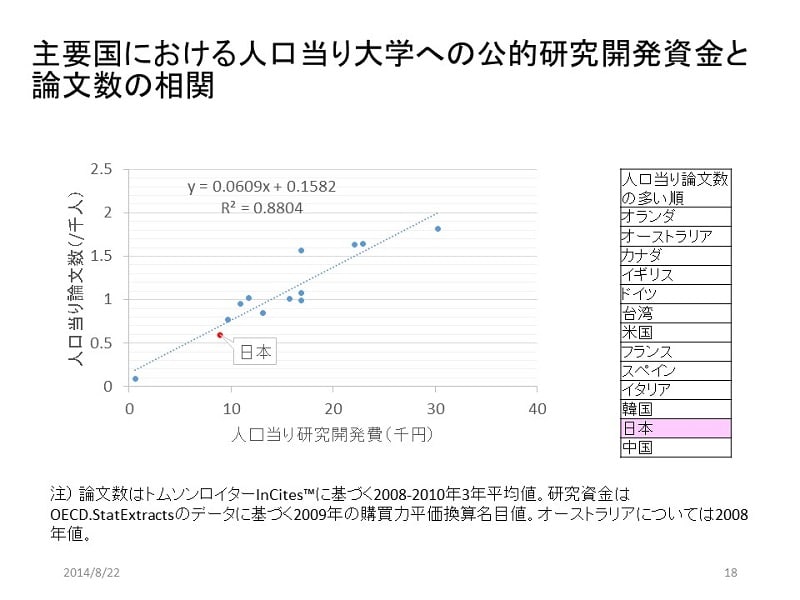

では、どのくらいの金額の投資が必要かということですが、日本のイノベーション基盤力の規模を、人口やGDPに見合った量にすることが必要と考えます。そのためには、主要な海外諸国のデータからは、日本の人口当りの学術論文数を約2倍に増やすことになり、そのためには、大学への研究開発費を約2倍にし、その結果FTE研究従事者数を2倍に増やすことになります。FTE研究従事者の中には、研究支援者も含んだ数値です。日本のFTE研究従事者数は約10万人なので、これを20万人に増やすという計算になります。

極めて単純な計算をすれば、一人年500万円の人件費として5000億円が必要ということになります。今、国立大学への運営費交付金が約1兆円で、そのうちの約半分の5000億円が研究開発費に係る人件費であると仮定すると、それと同額の5000億円を大学への研究開発人件費として増やすということになります。

狭義の研究費としては、代表的な科研費が約2500億円なので、この金額である2500億円を増やして、トータルで7500億円の投資額ということにしてはどうかと思います。

今、大学の教員からは、教育の負担やその他の業務が増えて、なかなか研究ができないという訴えが多く寄せられています。つまり、研究現場が疲弊をしているのです。FTEの考え方は研究者数×研究時間でしたね。余分に増やす10万人については、90%の時間を研究やイノベーション活動に専念させる仕組みを作る必要があります。つまり、研究やイノベーションの能力のある人財に、他のことをさせずに研究やイノベーション活動に専念させるのです。これが最もイノベーションの生産性が高まる方法であると考えます。

研究やイノベーションの能力のある人財が、あと10万人も確保できるかどうか、ということについては、日本の大学にはせっかく能力があるにもかかわらず、おかれた環境によって、研究やイノベーション活動に専念できない優秀な方々がたくさんおられます。

また、日本は海外に比べて女性研究者が極めて少ないという現状があるので、女性研究者の開拓という方法が残されていますね。もちろん優秀な海外の研究者を集めることも大切です。

研究テーマとしては、税金による研究開発資金への投資を回収するという考えに立てば、まずはGDP増や、あるいは日本人の生存に直結する研究テーマ、あるいは地域を活性化するテーマを優先するべきだと思います。そうでないと、国民の理解は得られません。GDPに結びつかない研究テーマについては、日本の財政が改善してからということになります。

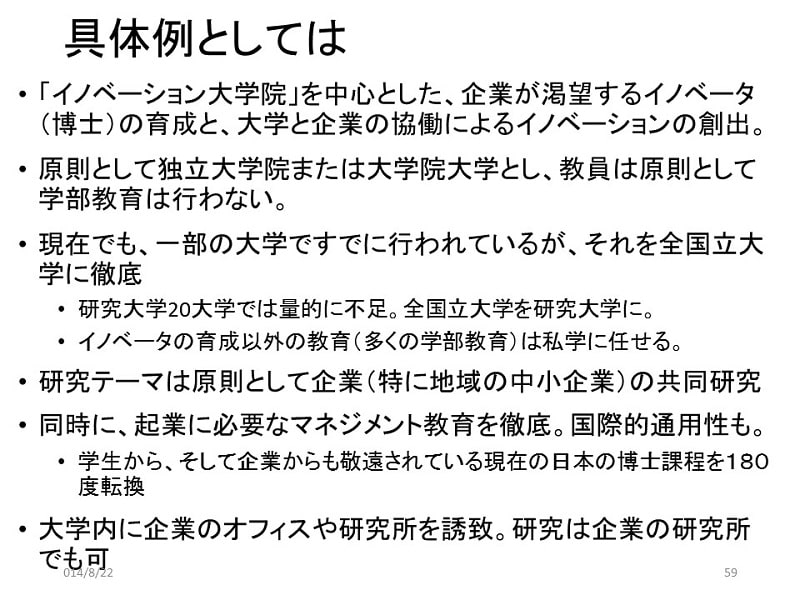

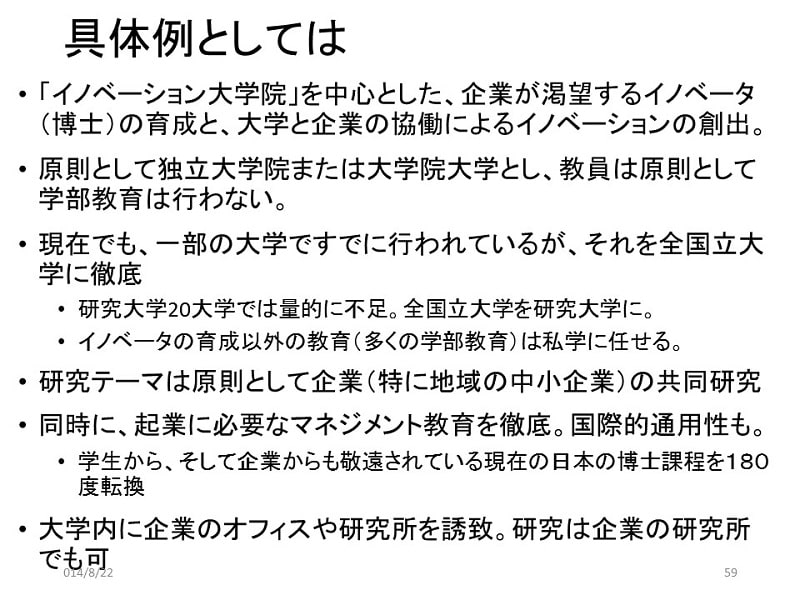

具体例としては、「イノベーション大学院」が挙げられます。これは、いくつかの大学ですでに行なわれていることです。三重大学で僕が学長の時に創設した「地域イノベーション学研究科」という独立大学院もその一つです。これらを、全国津々浦々の大学に徹底させるのです。

いま日本の大学院の博士課程は、学生からも敬遠されつつあり、また、企業も博士修了者の採用には積極的ではありませんね。これを、根本的に変えて、企業が渇望する博士の育成をする必要があります。

そのために、イノベーション大学院での学生に与えられる研究テーマは、原則として企業(特に地域の中小企業)との共同研究とします。そして、研究開発能力と同時に、起業に必要なマネジメント能力や国際通用性を系統的に修得させます。そのためには、文理融合型の大学院ということになります。

地域の中小企業との共同研究を学生が行う意図は、大企業志向の学生たちが、地域の中小企業のすばらしさやおもしろさを理解するきっかけになることを期待するからです。今、日本の人口減少問題がクローズアップされ、出生率が低い東京への若者の一極集中を防ごうという動きがありますが、そのためにも、地域企業への優秀な若者の就職を増やす努力が欠かせません。

教員は原則として学部教育は免除して、90%研究とイノベーション活動に専念します。したがって、イノベーション大学院は、学部の積み上げの大学院ではなく、学部とは独立した独立大学院、または大学院大学とします。

大学のキャンパスには、地域企業がオフィスや研究室も構え、大学院生の研究は大学の研究施設でやってもいいし、企業の研究施設でやってもいいことにします。

国立大学改革実行プランにおいては研究大学を20大学程度にするとされていますが、海外のデータの分析からは20大学では量的にとても戦えません。国立大学全部を研究大学あるいはイノベーション大学にするべきです。国立大学は、優秀なイノベータの育成と地域イノベーションの創出に専念し、多くの学部教育は私学に任せてもいいのではないかと考えます。

さらに、この「イノベーション大学院」の運営は、各大学の教授会に任せるというよりも、各大学の教授会から独立した全国的な組織が運営することが望ましいのではないかと考えます。現在、国民や政策決定者の大学教授会自治への不信感が強く、予算の確保という面からは、大学の自治から一線を画した、一般市民の参画する透明性のある全国組織の方が、国民の理解が得られやすいのではないかと感じています。また、優秀な教員やイノベータの選抜・確保および流動性を高める人事システム、あるいは優秀な学生の確保等についても、中央組織による運営の方が、やりやすいのではないかと感じます。

そして、優秀な教員や学生を集めるためには、中央組織には「ブランド」が必要であり、たとえば「東京大学イノベーション大学院」という呼称でもいいのかなと思います。もちろん、それに代わるブランド名でもかまいません。イメージとしては全国津々浦々の地方大学に「東京大学イノベーション大学院」が張り巡らされるという感じですかね。ただし、これは、東大の教授会が全国の地方大学を支配するということではなく、たまたま、名前をお借りしたということであり、東大の教授会とも独立した組織にします。

10万人の優秀な研究従事者が地域企業のイノベーション実現のために本気になって専念すれば、そして、優秀な博士が、地域企業においても活躍するようになれば、日本の企業のイノベーション実現率は、かなり上がるのではないでしょうか?

世界と勝負ができる地域企業が増えて地域が元気になれば、若者たちの東京への一極集中を抑えて日本の人口減少問題解決にも貢献できることになります。

今までは、東京というブラック・ホールが地方の優秀な若者を吸寄せて、地方の衰退が進みました。そして、日本の人口減少に歯止めがかからなくなりました。今後は、東京が優秀な人財を地方に戻して地方を元気にし、日本の人口減少に歯止めをかける番です。いわば、ビッグ・バンを起こす必要があるということです。「東京大学イノベーション大学院」を全国の地方津々浦々に張り巡らせるというのは、そのビッグ・バンの象徴でもあります。

そして、果たして7500億円の投資が、税収増で回収できるかどうか、ということですが、因果関係はあくまで仮説ですが、仮にそれが正しいと仮定すると、論文数とGDP成長率の回帰直線の傾きaが0.2なので、論文数を10年間で2倍に増やせば、つまり10年間で100%増やせば、GDPは20%増えることになります。現在のGDPを約500兆円とすれば10年間で100兆円増えて600兆円になる計算です。GDPが100兆円増えれば、7500億円の投資は、税収増で軽く回収できる計算になります。

現実はこんなにうまくいくはずはないと思いますが、工夫をすれば、税収による回収はなんとか可能なのではないでしょうか?

今、金融・財政政策で日本の経済が持ち直しかけていますが、第三の矢を早く確立することが急がれています。その政策の一つとして、大学の機能を縮小させるのではなく、むしろ、第三の矢の主要な担い手として、大学のイノベーション機能については、縮小どころか、いっそう増強する方向で投資を増やすことが必要なのではないでしょうか?

今回の提案を絵空事と考えずに、日本のイノベーション力の回復のために、真剣で建設的な議論が巻き起こることを期待します。