ISBN: 9784492223895

発売⽇: 2019/02/01

サイズ: 19cm/536p

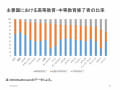

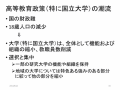

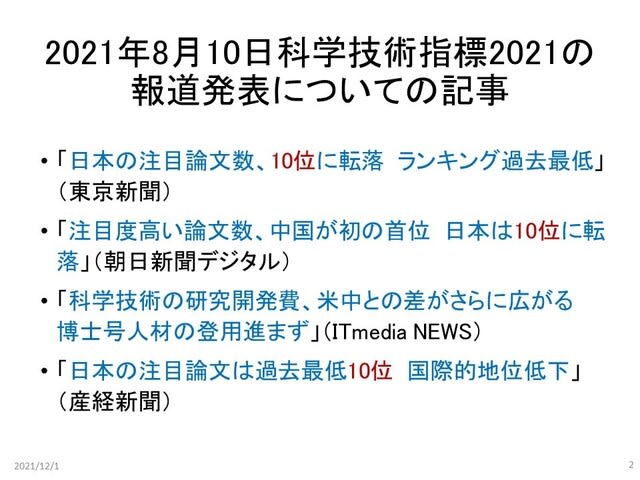

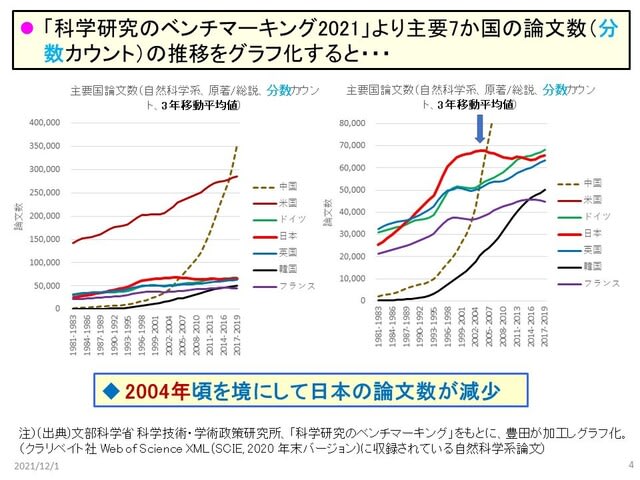

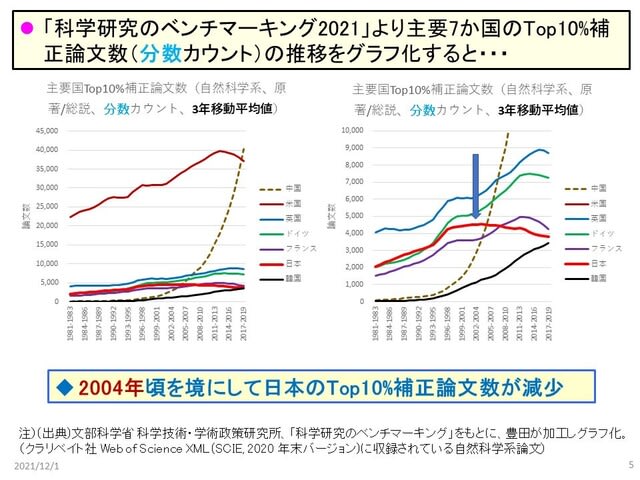

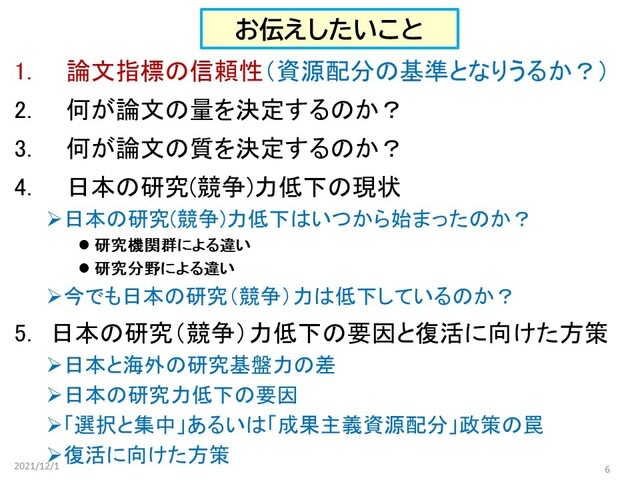

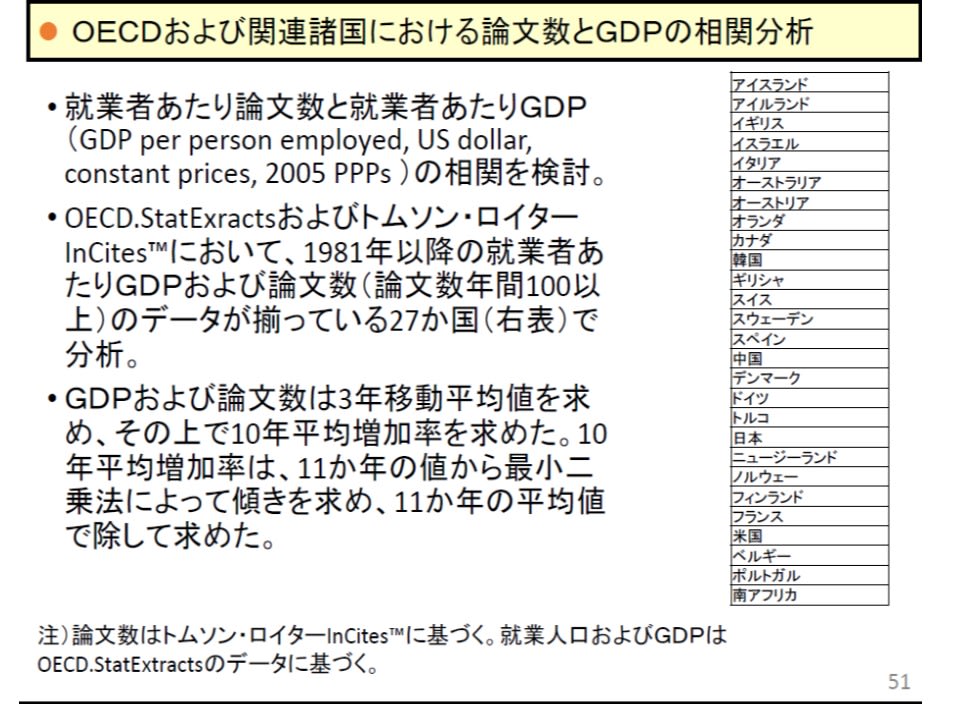

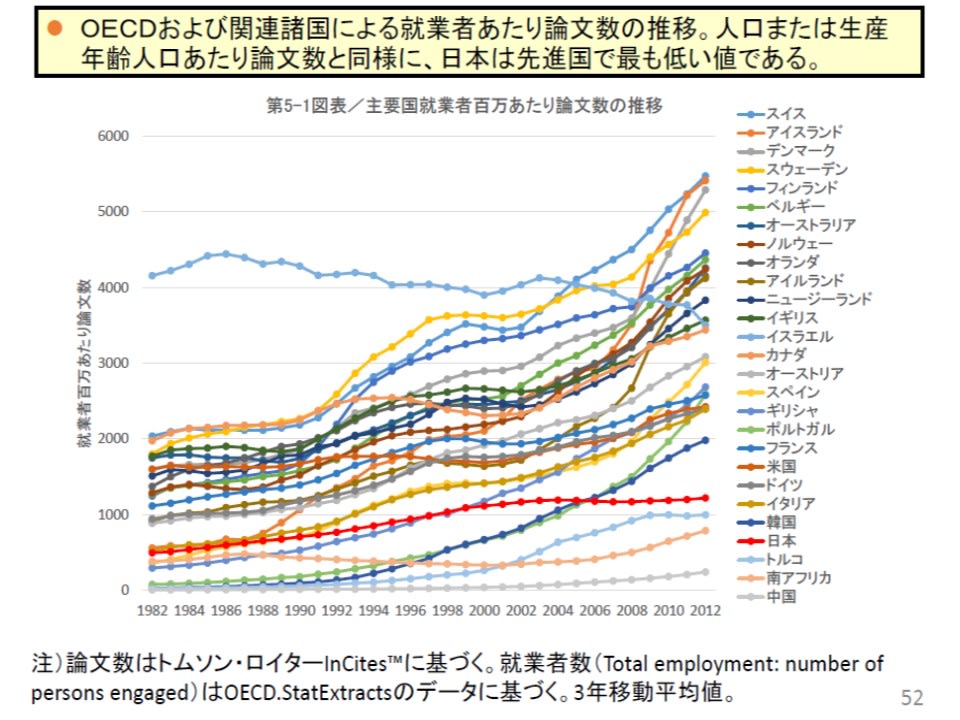

しかし、今はどうか? 経済は伸び悩み、少子高齢化が進む。国立大学法人の運営費交付金は徐々に減り、研究者の数は増えない。研究者をめざす若者は減っている。論文の生産数も減り、大学ランキングも下がり気味。日本の科学技術力は明らかに落ちている。このことは、誰もが持っている共通認識だろう。それではどうしよう? ここで起死回生をはかるには、どんな政策をとるべきか。それを考えるには、実情のリサーチをしなければならない。

本書は大変な労作だ。多くの国際的なデータと統計を駆使して、どんな要因が科学の研究力を上げることにつながるのかを詳細に分析している。200枚以上の図表がぎっしりつまった分析は圧巻。まずは、そこに敬意を表したい。一国の科学技術の状況を正確に把握するには、これだけの細かな分析が必要なのだ。自分の言説に都合の良い1、2枚の図を持ってくればすむ話ではない。

分析の果てに見えてくるのは、過度の「選択と集中」は間違いだということだ。人を育てるのが本当に大事だということ。研究業績をあげてGDPの成長に結びつけていくためには、研究者の数を増やし、さまざまな所に活躍の場を増やしていくことが重要なのだ。

日本は人件費削減で、研究者の数を増やしてこなかった。そして、大企業や一部の国立大学に資金が集中し、広がりがなさ過ぎる。

最後の第6章では、大量の分析を総合し、何をすればよいか、してはいけないかが提言される。最近流行の数値目標も、どんな意味と根拠があるのか、説明がていねい。政策を決めるには、せめてこれくらいの分析をもとにして論じあって欲しいと思わせる一冊だ。

◇

とよだ・ながやす 1950年生まれ。三重大教授(産科婦人科学)を経て2013年から鈴鹿医療科学大学長。

新聞等で報道されていることですが、宇宙誕生の謎に迫る巨大加速器「国際リニアコライダー(ILC)」を日本に誘致する構想を巡って、科学者の国際組織が日本政府に求める意思表明の期限が3月7日に迫っています。

建設候補地の東北地方などでは国際的な研究拠点が生まれることへの期待が大きく、また、米カリフォルニア大学バークレー校の村山斉さんをはじめ、誘致をするべきという有識者も多いようです。

一方で、日本学術会議は12月19日に政府に慎重な判断を求めました。約8千億円とされる建設費の国際分担が不明瞭であり、科学的成果が巨額の負担に見合うと認識できないなどとして「誘致の意思表明に関する判断は慎重になされるべきだ」とする回答をまとめ、文科省に回答を提出したとのことです。検討委員会の家泰弘委員長(日本学術振興会理事)は「現時点でゴーサインを出すには至らなかった」と述べ、誘致の判断は時期尚早との認識を示したと報じられています。

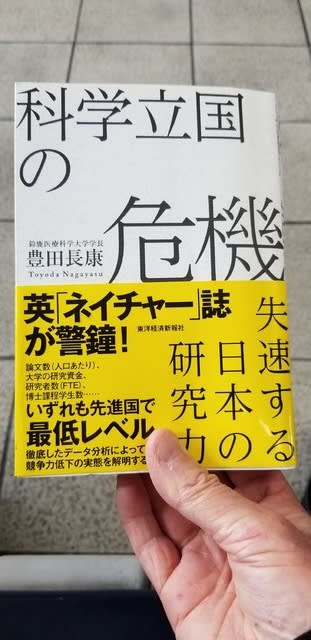

2月1日は東洋経済新報社から発売された拙著「科学立国の危機―失速する日本の研究力」が僕の手元にも送られてきたので、さっそく読み直してみました。ところどころミスプリント等があるものの、僕の主張したかった大切なことを、お伝えできる本に仕上がっていると感じました。

この拙著では、日本の科学研究の実態についての新しいデータ分析や、現場の官民の研究者のご意見を紹介し、そして日本の科学政策や大学政策について、ずいぶんと思い切った主張をしています。各分野の専門家がお読みになれば、とんでもないというような間違いもあるかも知れませんし、また、賛否両論があると思います。

ぜひとも各分野の皆さんからのご意見やご批判をいただきたいと思っています。そして、多くの方々による検証や修正や今後のこの方面の研究の進展を期待いたします。

そして、科学政策や大学政策に関わる政策決定者や審議会の委員の皆様には、ぜひとも本書をお読みいただき、少なくとも本書に書かれているデータや意見や主張があるということをお知り頂いた上で、日本の科学政策や大学政策をお決めいただきたいと思います。

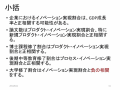

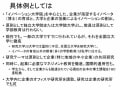

本書の最後の結論の文章を引用しておきます。

「統合イノベーションン戦略」に書かれている「大学や国研が産学官を交えた知的集約型産業の中核となるイノベーション・エコシステムが全国各地に構築」を実現するためには、「ヒト」の投資を増やすことが必要不可欠です。データに基づいた政策立案により、日本の人口や富に見合った、人口が減少した時は減少した人口に見合った「ヒト」の投資を増やしつつ、イノベーションの「広がり」を推進するイノベーション・エコシステムを日本全国津々浦々で展開し、地域で進行しつつある人口減少社会を成長社会に化けさせることが、今日本が取り組まねばならない喫緊の課題であると考えます。

この最後の結論の文章をお読みになって、「なんだ、あたり前のことを主張しているだけではないか」とお感じる方も多いのではないかと思います。そうであれば、いいのです。ところが、これは、現下の日本の科学政策や大学政策にとっては当たり前のことにはなっていないのです。なぜ、当たり前のことになっていないのか、その理由は拙著を読んでいただければご理解いただけるのではないかと思っています。

日本の科学研究の競争力を高めるために、いったいどうすればいいのか、多くの皆様からの建設的なご意見を期待いたします。

(ミスプリント等につきましては、後日このブログ等で訂正を報告させていただきます。)

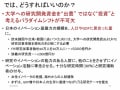

統合イノベーションン戦略などの閣議決定文書を読むと、政府は公的研究費や研究者数は先進国と遜色なく、問題は日本の大学の研究生産性が低いことであると断定し、そして、国立大学の研究生産性を高めるために、いっそう厳しく共通指標で評価し、基盤的な運営費交付金の大幅な傾斜配分(メリハリ)をしようとしています。

この政策は、日本の大学の研究生産性をいっそう低下させ、海外先進国との研究力の差をさらに拡大すると想定されます。

そもそも、日本の公的研究費と研究者数が先進国と比較して遜色がなく、そして、日本の大学の研究生産性がほんとうに低いのでしょうか?

僕の著書では、日本の公的研究費と研究従事者数は先進国と比較して約1.5~2倍以上の開きがあり、研究生産性は遜色がないという結論を述べています。なぜ、このような最も基本的で重要ななデータの判断が異なるのか、不思議でなりません。

昨年末に、文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)から、日本の大学の研究生産性が必ずしも低くないというレポートが出されています。

論文の生産性分析を考える:分析者・利用者が確認すべきことと、分析を実施する上での課題

僕の著書「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」においても、このレポートと類似の分析をして、日本の大学の研究生産性が海外先進国と比較して遜色のないことを示しています。

今、政府はEBPM(根拠に基づく政策立案)の重要性を強調していますが、このように最も基本的なデータの判断が大きく違うわけですから、政策立案をする前に、さまざまな立場の関係者がデータを持ち寄ってクリティカルに、また、フランクに吟味できる場を早急に創るべきであると思います。

僕は、日本の公的研究費や研究従事者数が海外先進国との1.5~2倍の開きを埋めようとすれば、約1兆Ⅰ千億円から2兆2千億円の公的研究資金の投入が必要であると試算していますが、これは、財政難の折、たいへん難しいことであると思います。しかし、海外先進国に比較して、公的研究資金と研究従事者数が「遜色ない」という間違った情報を国民に示すのではなく、1.5~2倍の開きがあるという現実を示した上で、国民に判断をゆだねるべきであると思います。

前回のブログで、大学院生の使い捨て問題について、沖縄科学技術大学院大学(OIST)では大学院生を少数に絞って、人財育成に重きを置いていることが伺われること、ただし、潤沢な研究資金が投入されていることをお話ししたところ、彦朗さんからまた、コメントをいただきました。

彦朗

19/01/11 19:22

>大学院生を労働力として使い捨てにしない研究環境を整えるには、政府が大学への研究資金を他の先進国並みに

これはちょっと頂けません。まるで学生を人質に取っているように読めてしまいます。研究資金がどうであろうと、学生を使い捨てにしてはいけません。

また、大学院生の労働問題は2000年頃から盛んに叫ばれていますが、その頃は予算も比較的潤沢だったのではないでしょうか?

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/5828/index.html

彦朗さんは、以前(20年ほど前?)に、基礎生物系の大学院生としてずいぶんと辛い目に遇われたようですね。彦朗さんのサイトを読ませていただき、その当時の状況がやっとわかりました。

僕自身の研究者のキャリアーとしては、研究指導者の面では良い先生ばかりで、幸いでした。一方、当時僕が見聞きした範囲においても、研究費をけっこう獲得できている先生で、若手を労働力としか見ていないと思われる先生がおられましたね。超一流の研究者についても、今だったらアカハラで訴えられていたかも、という声が聞こえてくることがありますね。

彦朗さんのおっしゃるように、この問題は、指導者の資質も大きく関係していますね。研究費が少なくても、良い指導者の元で研究ができたら、大学院生としてはかけがえのない経験が積めるかも知れません。

僕も、前回の彦朗さんへの説明の中で、ロジックの基本である「逆必ずしも真ならず」をうっかりと無視してしまいましたね。

「大学院生を使い捨てにしていないOIST ⇒ 研究資金が潤沢に投入されている。」

の逆の

「研究資金を潤沢に投入すれば ⇒ 大学院生を使い捨てにしない。」

とは、必ずしも言えないということですね。なぜなら、大学院生を使い捨てにする要因としては、僕が考えた「研究資金の不足のために大学院生を労働力として使わざるを得ないプアな研究環境」ということ以外にも、「大学院生を労働力としてしか見ることができない研究指導者の資質」もあるからですね。ひょっとしてこれらの他にも要因が考えられるかもしれません。

今回の僕の「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」においては、指導者の資質の問題については、残念ながら言及できていません。彦朗さんのようなケースを防止するための方策については今後の課題とさせていただきたいと思います。

ただ、僕の著書では、若手研究者の意見を一部ですが紹介しています。これは、文科省の科学技術・学術政策研究所の「科学技術の状況に係わる意識調査」(NISTEP定点調査)の自由記載(ネットで見れます)から引用しています。

この自由記載欄を読むと最近の若手研究者や若手教員の大変な状況や不満が、よく伝わってきます。無能なシニア教員に対して早く辞めて欲しいという意見もありますが、国立大の運営費交付金削減等による教員ポスト減少によって昇任チャンスが減ったことに対する不満や、生計の不安定なポスドクを脱してやっと助教になっても、任期制教員ポストが増えており、生計の不安定さが延々と続くことに対する不満が多いです。そして、このような若手研究者のキャリア環境の厳しさが、博士課程に進学する学生数の減少に結び付いているという意見もあります。

政府は、シニア教員を早く転職させるようにしむけて、その分若手研究者を早期に教員に採用するように求めているようです。そして若手教員比率(40歳未満)を高めることを国立大学の評価の共通指標として評価し、運営費交付金を傾斜配分(メリハリ)しようとしているようです。

僕も若手研究者のキャリア環境は、なんとか改善する方向で検討していただきたいと思います。ただし、「若手教員比率」という指標を各大学の評価の共通指標とすることについては反対です。

その理由の一つが、今回僕もうっかりして陥ってしまったわけですが、先ほどの「逆必ずしも真ならず」というロジックの基本を無視してしまうことになるからです。

「研究生産性を向上させ若手研究者のキュアリア環境を改善させると想像される一つの案 ➡ 若手教員比率上昇」

の逆の

「若手教員比率を高めれば ➡ 研究生産性が向上し、若手研究者のキャリア環境が改善する」

ということは必ずしも言えないからです。

若手教員比率を上下させる要因はたくさんあります。たとえば、教員の定年の低年齢化(高年齢化)、また、教員(助教)採用年齢の低年齢化(高年齢化)があります。教員ポスト(定員)の削減(増)は一時的に若手教員比率を低下(上昇)させます。ただし、若手はそのうちシニアになりますから、中期的には若手教員比率は元にもどります。つまりポスト(定員)の増減は若手教員比率には中立的です。

テニュアトラック制は、若手研究者に自立した研究をさせて、研究能力を評価した上で教員に採用する方式ですが、教員採用年齢が高めになるので、若手教員比率を下げる要因となります。そんなことをせずに、もっと若い研究者を早く助教にした方が若手教員比率は高まります。外部の優秀な教員を准教授や教授で採用することは、若手教員比率を低める方向に働きます。内部昇格で助教を准教授や教授にすれば、助教のポストが空くので、若手研究者を教員にすることができますが、外部から准教授や教授を採用した場合には、助教のポストが必ずしも空くとは限らないからです。

国立大学が法人化された2004年に三重大学の学長になった僕は、さっそく、定年後の特任教員制度を始めました。彼らに大学からは給与を支給しませんが、つまり無給ですが、教育・研究・産学連携活動に尽力していただき、外部資金も獲得していただけます。大学にとってはこれほどありがたい存在はないと思うのですが、若手教員比率を低めることになりますから、若手教員比率が共通指標に設定されると、こういう生産性の高い人事もできなくなります。

実は日本のメジャーな学術分野で唯一臨床医学論文数だけは増えているのですが、この原因は、大学病院の経営改善によって医師数が増えたことにあります。そして、若手教員が減ったわけではなく、シニア教員が増えたために、若手教員比率が急速に低下しています。臨床医学においては、若手教員比率が低下したにも関わらず、ある意味での研究生産性は高まったのです。

職階のヒエラルキーを激しくする、つまり、助教の数に対する教授・准教授の比率を小さくすれば、若手教員比率を高める方向にプラスになります。若手教員比率を高める最も確実な方法は、職階のヒエラルキーを激しくした上で、助教を全員任期制にして、シニア(40歳)になる前に、辞めさせることです。しかし、これではせっかく優秀な助教が見つかった時に、准教授や教授に抜擢することもほとんど出来ませんね。そして、このようなキャリア環境を若手研究者が希望しているわけではないと思います。

「若手教員比率」を国立大学の評価の共通指標とすることは、全国立大学にそうすることを求める訳ですから、40歳未満で辞めざるを得ない助教や、あるいは早期退職をするシニア教員が他の国立大学の准教授や教授、あるいは特任教員に採用されるチャンスは、彼らがいくら優秀であっても極めて小さくなります。そして教員の流動化という面ではマイナスに働きます。これは一種の「合成の誤謬」という現象が起こることになりますね。

さらに、日本の大学の若手教員比率が低下していることが問題視されているのですが、スイスや韓国など、日本よりも若手教員比率が低いけれども、研究生産性の高い国がいくつかあります。また、OISTは日本の中で、最もインパクトの高い論文を産生している研究機関の一つですが、若手教員比率は他の国立大学よりも低いと想定されます。また、2016年にScienceという有名な学術誌に発表された論文では、Random Impact Ruleが提唱されています。これは、一流の研究者の生涯のうちで最もインパクトの強かった研究は、年齢によらずランダムに生じていることを示したものです。2002年にノーベル化学賞を受賞したジョン・B・フェン博士はエール大学を退職させられてからの研究で受賞したとのことです。

このようなことを考えると

「若手教員比率を高めれば ⇒ 研究生産性が高まり、若手研究者のキャリア環境が改善する」

とは、到底言えないことがわかります。

蛇足ですが「若手教員比率」を高める超裏技をご紹介しましょう。それはポスドク等の若手研究員に対して、給与等の条件はいっさい変えずに、「特任助教」という称号だけを与えることです。そして、彼らが40歳に達したら、元の研究員の称号に戻します。これで、ポスドクが多く存在する旧帝大クラスの大学では「若手教員比率は」一気に高まります。ただし、研究生産性が今よりも高まることもないし、若手のキャリア環境の改善もなされるわけではありませんね。

「逆必ずしも真ならず」に注意することの他に、「若手教員比率」の上昇が最終的な目的・目標の達成に、いったいどの程度寄与するのか、という観点も重要です。例えば「若手教員比率」を法人化前の値に引き上げた場合に、いったい研究生産性が何パーセント上がると期待されるのでしょうか?僕は上がったとしてもごくわずかであると想定します。そして、研究従事者数を増やして論文数を増やした先進諸国との研究競争力の差は、ほとんど縮まりませんね。つまり、最も大切な目的である、研究面での国際競争力を高めることには、ほとんど寄与しない指標であると考えられます。

このように「若手教員比率」というのは、一見単純そうに見えますが、たいへん複雑で難しい指標であり、落とし穴がたくさんあります。

なお、「若手研究者比率」という指標は、「若手教員比率」とは、似て非なる指標です。先ほどお話ししましたようにOISTの「若手教員比率」は低いと想定されますが、「若手研究者比率」は高いと想定されます。ただし、「若手研究者比率」を大学評価の共通指標にすることにも、大きな問題があります。

今、行政は国も地方もKGI,KPIブームで数値目標で溢れかえっています。しかし、数値目標の設定は、特に評価指標として資源の配分の根拠として用いる場合には、慎重にも慎重を期す必要があると思います。不適切な数値目標を設定してしまうと、効果があるどころか、弊害が生じてマイナスになることもありえます。1990年代に日本の企業が欧米の成果主義評価を導入した際、皮相な結果主義評価となって業績が下がり、総合評価に修正を余儀なくされた轍を踏まないようにお願いしたいと思います。

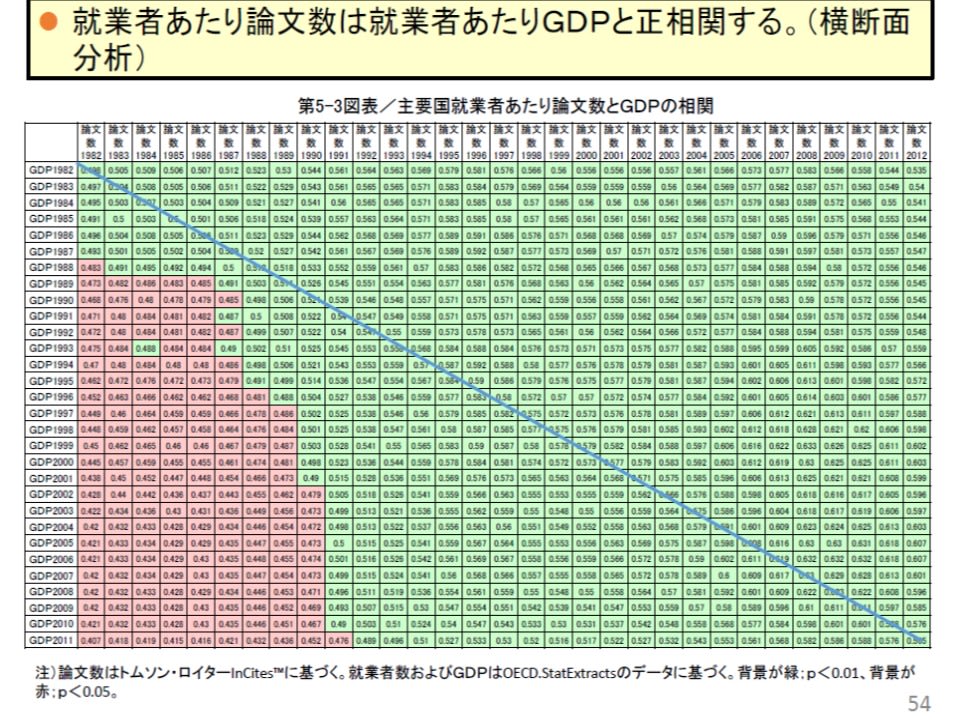

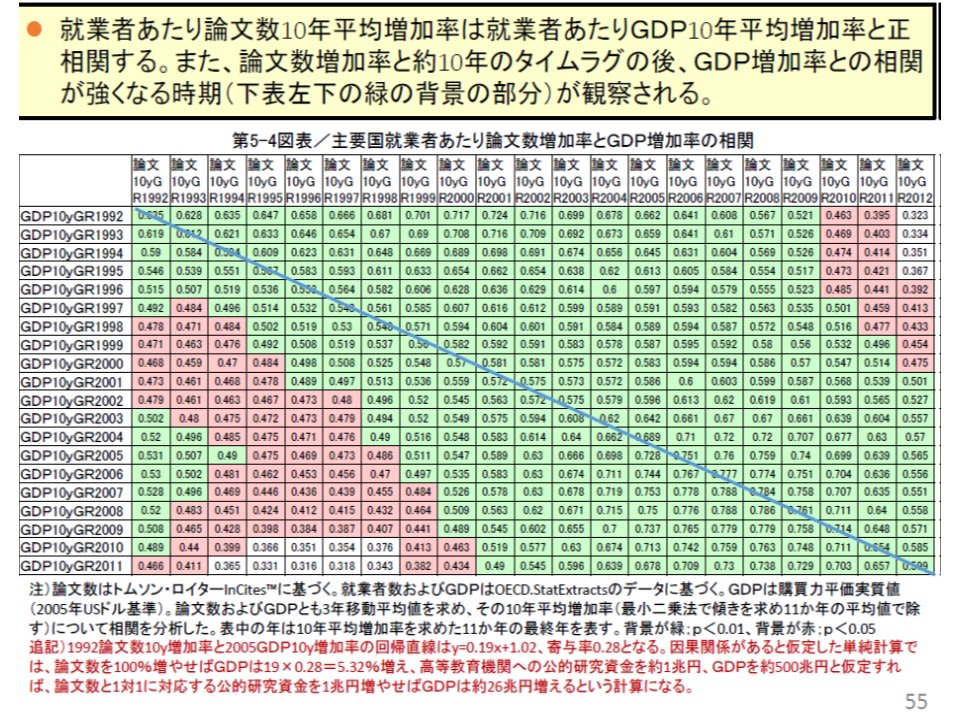

前回、論文数とGDPとの関係性について簡単に説明しましたが、彦朗さんから、さらにいくつかのコメントをいただきました。

「真摯なご応答ありがとうございます。

気になる点と致しましては、

・『論文数(≒大学の研究教育力)』といってよいのか?

論文が多くても学生を労働力として使い捨てにしているような場合は教育力が高いとはいえないですよね。

・GDPとの相関

GDPが上がれば論文数が増える、という経路なら容易に想像ができますが、それならまず増やすべきはGDPということになります。

・OECDのデータ

日本のここ数十年のデータを解析しなければ意味が無いと思われます。そのデータで論文を増やせばGDPが上がる相関があるなら、論文を増やすべきといえますし、相関がないなら、まずなぜないのかを考えずに盲目的に増やしてもダメということになります。」

いずれも、的を射たご質問です。詳しくは、「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」をお読みいただきたいと思いますが、ここでも、簡単に回答をさせていただきます。

まず、「『論文数(≒大学の研究教育力)』といってよいのか?」のご質問についてです。ここで、ご理解いただきたいのは、「論文数」というのは「観測変数」であり、「大学の研究教育力」は潜在因子であるということです。「論文数」はあくまで、「大学の研究教育力」という抽象的な概念の一面を反映している変数であると考えます。ですから、「論文数」以外にも「大学の研究教育力」を反映する因子がありえます。

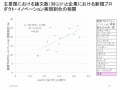

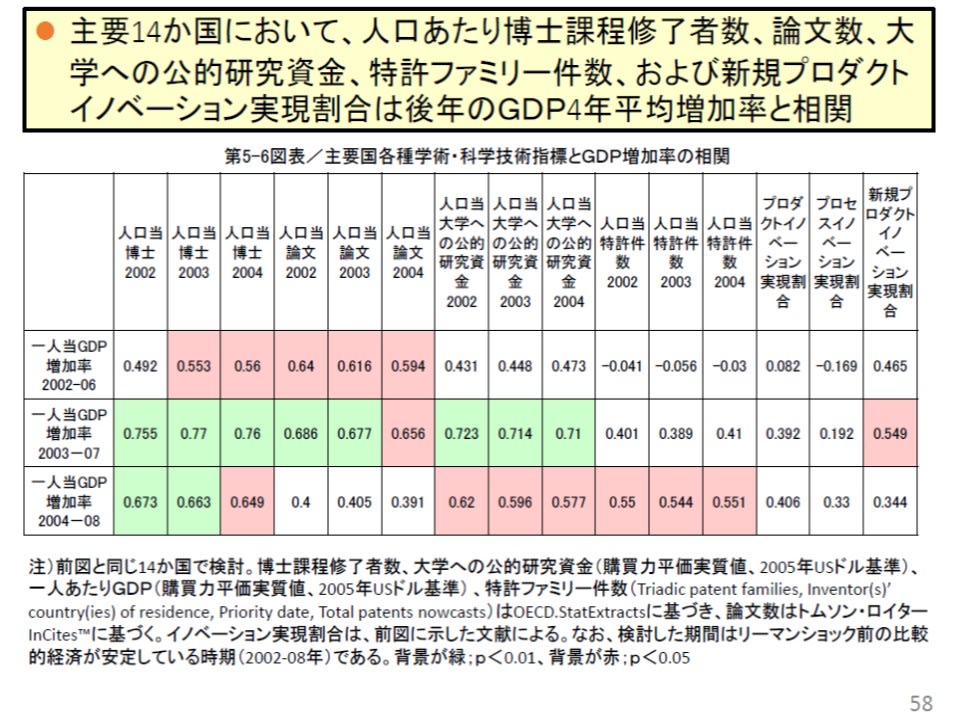

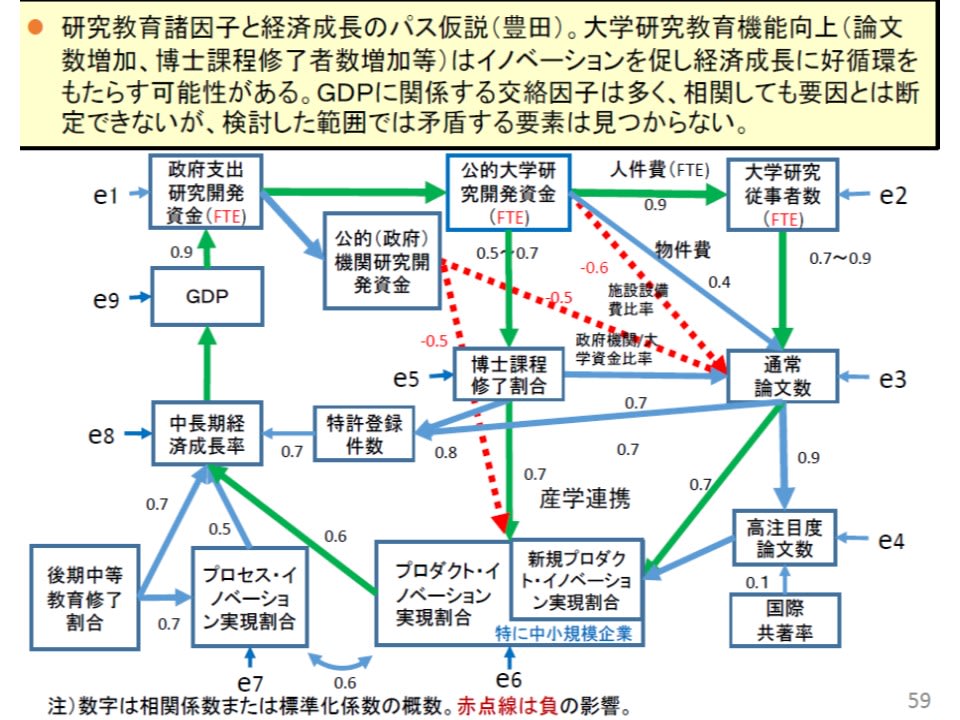

そしてGDPに貢献するのは「大学の研究教育力」という潜在因子であると想定します。「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」の第一章の結論としては「大学の「研究教育力」は経済成長に貢献する」と記載しています。

ただ、「大学の研究教育力」を反映する観測変数としては、今のところ「論文数」が最も強力です。第一章のタイトルは「学術論文数は経済成長の原動力」としているのですが、これは実はライターさんの原稿そのままの表現を僕が採用してしまっていて、ちょっと誤解を招くかもしれませんね。正確には「学術論文数で観測される大学の研究教育力は経済成長の原動力」という意味です。

そして、なぜ僕がGDPに貢献する潜在因子を「大学の研究教育力」と表現し、「大学の研究力」や「大学の教育研究力」と表現しなかったのか。それは、大学が大学院学生など若手研究者を育て、彼ら彼女らが社会に出てGDPの成長に貢献している可能性が十分に考えられるからです。「博士取得者数」という観測変数とGDPとの相関は、論文数とGDPの相関よりも弱いのですが、ある特定の条件下では、論文数と独立してGDPと相関する可能性があります。なお、今のところ先進国においては、GDPと相関する学部教育の観測変数は見つけられないので、「大学の教育研究力」という表現ではなく、「大学の研究教育力」という表現を採用しています。

「・GDPとの相関

GDPが上がれば論文数が増える、という経路なら容易に想像ができますが、それならまず増やすべきはGDPということになります。

・OECDのデータ日本のここ数十年のデータを解析しなければ意味が無いと思われます。そのデータで論文を増やせばGDPが上がる相関があるなら、論文を増やすべきといえますし、相関がないなら、まずなぜないのかを考えずに盲目的に増やしてもダメということになります。」

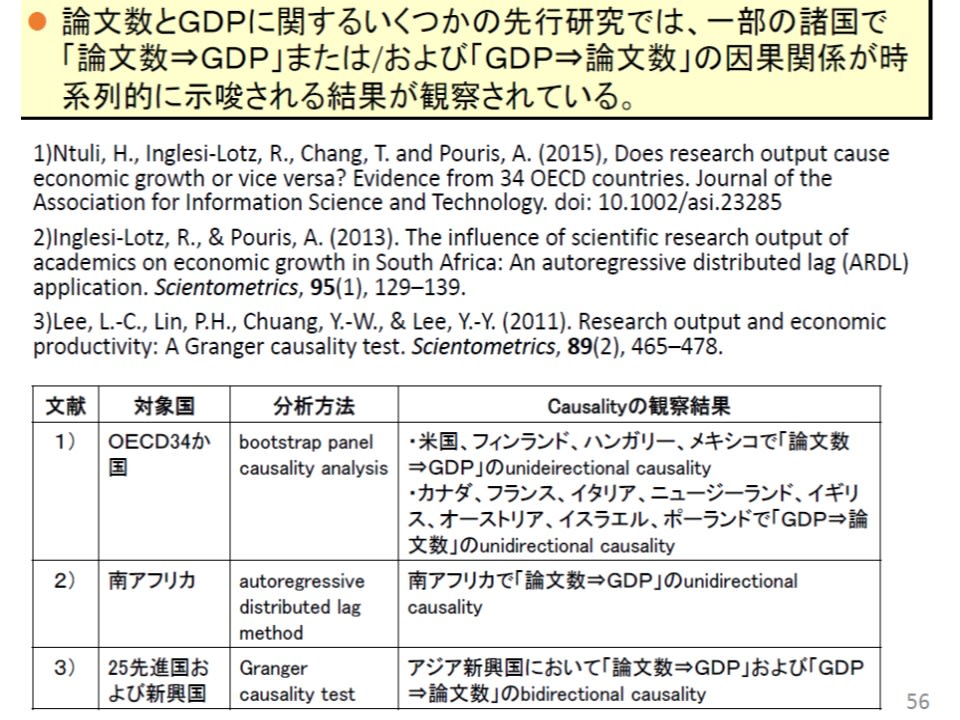

実は、先行研究の時系列分析では、国によって違うのですが、多くの国々で「GDP→論文数」と「論文数→GDP」と「論文数⇔GDP」などが観察されています。GDPが増えて税収が増えたら、多くの国々の政府は研究開発投資も増やすでしょうから、論文数が増えるはずですね。これは彦朗さんがおっしゃるようにたいへん理解しやすいことです。しかし、先行研究では「論文数→GDP」という現象も観察されています。このような先行研究の結果を説明する一つの仮説として、前回のブログで書きました「正循環仮説」を考えました。つまり、「GDP⇑→論文数⇑→GDP⇑→論文数⇑→」

そして、僕が確認しようとしたことは、「論文数⇑→GDP⇑」という現象がOECDのデータにおいても観察されるかどうかということです。これを数十年にわたるデータで調べました。

彦朗さんの

「論文が多くても学生を労働力として使い捨てにしているような場合は教育力が高いとはいえないですよね」

という言葉には身がつまされる思いがします。今回はデータが手元に無いので、学生の労働力としての使い捨てについては分析できていませんが、日本の大学の研究環境が他の先進国に比較してプアであることが、学生を労働力として使い捨てにするようなことを招いている可能性は、十分にありうると思います。沖縄科学技術大学院大学(OIST)では、大学院学生の数を少数に絞って、人財育成に重きをおいていることが伺われます。日本の他の大学もOISTのようなシステムになればいいと思いますが、OISTにはそれなりの国費が投入されていますね。大学院生を労働力として使い捨てにしない研究環境を整えるには、政府が大学への研究資金を他の先進国並みに、あるいはOIST並みに増やす必要があると考えます。

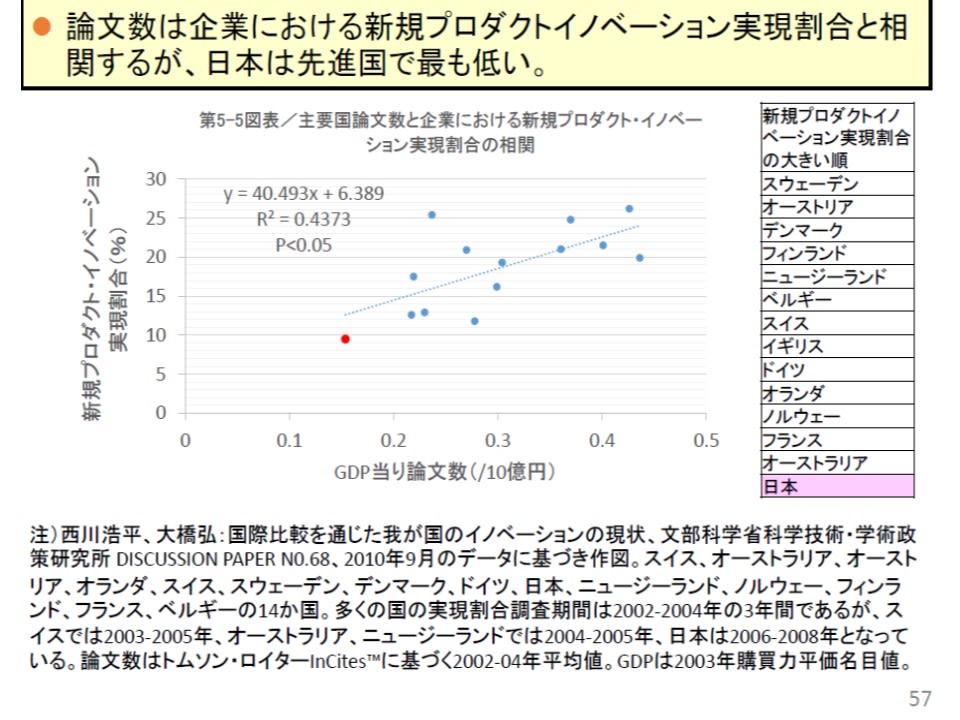

なお、イノベーションについて、従来は主として「量」と「質」という面から議論されてきたと思うのですが、各種のイノベーション指標とGDPを加えた因子分析により、「イノベーションの広がり」という概念も重要であることが示唆されました。どんなデータからそのようなことを推定したのか、楽しみにしていてくださいね。

前回のブログに対しては、彦朗さんからさっそくコメントをいただきました。たいへんありがとうございます。

「エビデンスエビデンスとおっしゃいますが、論文数が日本国民の厚生、たとえばGDPなりなんなりに貢献しているというエビデンスがいまだ提示されていないように思います。」

彦朗さんからのこのコメントは、まさに、ポイントをついたもので、前回お話ししたライターさんからの原稿への書き込みとまったく同じですね。この財政難の折、やはり論文数がGDPなりなんなりに貢献しているというエビデンスを示さないことには、国民の皆さんから、研究投資へのご理解を得るのは難しいと思います。

それで「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」の第1章は、「学術論文数は経済成長の原動力」というタイトルにし、論文数とGDPあるいは労働生産性との相関分析の説明に当てています。この章では、先行研究で論文数などのイノベーション指標とGDPとの関係性を因子分析で分析した論文と、時系列分析で因果関係を分析した論文を参考にして、OECDの公開データを用いて、論文数とGDPの関係性を、時系列に配慮した相関分析と、因子分析および共分散構造分析の結果をお示ししています。もちろん、今回の分析が妥当なものかどうかということについては、他の研究者による検証が必要ですが、論文数(≒大学の研究教育力)がGDPの成長に貢献することを示唆するエビデンスと、それに基づく正循環仮説を、一応自分なりに提示させていただきました。(他の専門家により否定される可能性は否定できませんが・・・)

また、本書では、日本の研究者も英国の研究者と同様に、自分たちのやっている研究が中長期的に、そして直接間接的にGDPにどの程度貢献しているか示す必要があると記しました。英国の学会からは、数学の研究がGDPに貢献するという報告がなされています。これによると数学研究が2010年の英国(UK)の付加価値(GDP)に与えた影響は、2080億ポンド(1ポンド147円として計算して約30兆6000億円)になり、英国全体の付加価値の16%にあたるという計算です。(Deloitte, “Measuring the Economic Benefits of Mathematical Science Research in the UK.,” Final Report, November 2012.(http://www.maths.dundee.ac.uk/info/EPSRC-Mathematics.pdf)

そして、僕は公的研究投資を増やす際の目標は、GDP増の結果もたらされる税収増によって投資額を回収することである、と書きました。

前回のブログで、本書ではかなり思い切った主張をさくさんした旨を書きましたが、このようなGDPとの関係性についての主張がその一つです。ぜひとも英国の学術界を見習うべきであると思います。

ほんとうに久しぶりのブログ更新です。ブログの書き方も少々忘れてしまいました。

平成31年のお正月、三重県亀山市は平穏でした。僕はと言えば、とってもしんどい思いをしましたが、ようやく「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」の最終校正を東洋経済新報社に送りました。すでにアマゾンや楽天ブックスで予約販売が受け付けられているようです。

平成27年(2015年)5月に、国立大学協会のウェブサイトに「運営費交付金削減による国立大学への 影響・評価に関する研究 ~国際学術論文データベースによる 論文数分析を中心として~」という報告書を掲載しましたが、本書はその発展版です。

実は東洋経済新報社から単行本執筆の依頼が来た時に、学長の仕事が忙しいこと、そしてそれまでに単行本執筆で3回も挫折していることがあり、申し出をお断りをしようとしたのですが、それならライターさんに書いてもらうから、ということになり、結局承諾することになりました。1回ほどインタビューがあって、しばらくすると、インタビューとそれまで僕が書いたブログを基にして書かれた原稿が送られてきました。それを校正して送り返せば、単行本が出来上がるはずだったのですが、校正を始めてみると、ところどころに、ライターさんのするどい書き込みがあるのです。たとえば、上記の僕の報告書の中に論文数とGDPとが相関するというデータがあるのですが、「果たして論文数が原因でGDPが結果と言えるのか?」とか、「イノベーション実現割合は、いったい何社くらいのデータに基づいているのか?」等々。

このライターさんの書き込みに答えるためには、一つ一つデータ分析を根本的にやり直さなければなりませんでした。そして、それを繰り返していくうちに、膨大なデータ量となって、ページ数も当初の予定の200ページよりも大幅に増えて400ページとなり、そして、ライターさんの元の文章は、ほとんどなくなってしまうことになりました。

この間、学長としての仕事に手を抜くことはできませんので、とにかくちょっとした時間を惜しんでパソコンの前に向かい、睡眠時間を削り、ブログやSNSもやめ、余暇も縮小し、家族とのコミュニケーションも減らし、周りに多大の迷惑をおかけすることになりました。そして、やっと発刊にこぎつけることができたのですが、文献のサーベイも不十分であり、やや荒削りの本になってしまったことは否めません。本書では、かなり思い切った主張をたくさんしていますが、これらの主張について、ぜひとも多くの方々による検証をお願いしたいと思っています。

どんな思い切った主張をしたのか、このブログでも追々ご紹介したいと思います。

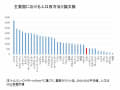

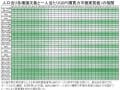

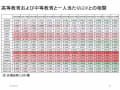

今日のところは、日本の公的な研究従事者数や公的研究資金が、人口当りで計算すると、先進国(韓国やドイツなど)に1.5~2倍以上の差をつけられているということをあげておきましょう。これは、12月13日に放映された、テレ朝の羽鳥慎一モーニングショーで、僕がデータをお示ししましたね。ところが、日本政府は、先進国に比較して「遜色ない」と判断しているのです。この最も基本的なデータの認識がまるで違うことが大きな問題です。

日本の学術論文数は低迷しているのですが、「遜色ない」という判断の場合は、生産性の低下が原因ということになり、研究従事者数や研究資金は増やす必要はなく、大学に対してもっと厳しく評価をして交付金に差をつけ、鞭を打つかのようにして、生産性を上げるべきである、という政策になってしまいます。僕の主張はもちろん、研究従事者と研究資金を1.5~2倍に増やさないことには、先進諸国に追いつけない、ということです。

最近、エビデンスに基づいた政策立案(EBPM)の重要性が強調されるようになっていますが、データを見る時には細心の注意が必要です。政策決定者が、こうしたい、ということが先にあって、それに都合の良いデータを探し出して提示していると思わざるをえない事例にしばしば遭遇します。政府文書にデータが出てきた場合は、その出典元の文献を自分の目で確認することが大切です。それだけで、提示されたデータが不適切であることにずいぶんと気づかされます。

久しぶりのブログ更新です。

この1か月で学術関係で2つのニュースがテレビや新聞で報道されましたね。一つは、英科学誌ネイチャー・インデックスによる「日本の研究力失速」の記事ですね。(英文記事のリンクも貼っておきます。)

この記事については報道機関のコメントや社説、あるいはウェブ上でも意見がいろいろと交わされました。ただ、ネーチャー・インデックスが国立大学の運営費交付金の削減を要因の一つに挙げている点については批判的なコメントが多く、一例を挙げれば日経バイオテクonlineの「日本の科学研究の失速を運営費交付金のせいだけにしてよいのか」という記事など、多数あります。

運営費交付金削減の影響については、今まで僕が相当なデータで分析し根拠をお示ししてきたつもりなのですが、一般の方々になかなか正しくご理解いただけないものだなあ、と改めて感じました。(運営費交付金削減による国立大学への 影響・評価に関する研究)

なお、今回のネイチャー・インデックスには、この3月の記事の約1年前に、僕の記事が載っています。ネイチャー・インデックスの豊田の記事

従来からの僕のデータ分析に基づく主張は、日本の論文数からみた研究力低下の主因は、FTE研究者数(研究時間を考慮に入れフルタイム換算した研究者数)の停滞~減少であり、それがもたらされた最大の要因は教員の人件費をカバーする基盤的な交付金の削減である。そして、大学予算が削減される中での「選択と集中」政策は、全体としての研究力にマイナスに働いたというものです。

そして、日本の大学への研究資金は、人口当りやGDP当りで計算すると、先進国で最も低い部類に入り、日本の研究競争力を回復するためには、まず、大学への研究資金を人口や富(GDP)に見合った額に増やすことが不可欠であり、韓国や台湾に追いつくためには、現在の2倍に増やす必要があるというものでした。でも、ほとんどの皆さんが、この日本の財政が苦しい時に大学への研究資金総額を増やすなんて、とんでもないことだと、端から否定される状況で、四面楚歌の感がありました。

以下に、3年ほど前の2014年の8月に東京で開催された「第10回大学政策フォーラム」で僕が発表させていただいたスライド原稿をお示ししておきます。僕の”とんでも提言”が書かれています。

ここでの僕の”とんでも提言”の部分を、下に再掲しておきます。

政府は、平成32年ごろまでにGDP=国内総生産を600兆円まで増やすことを目標として掲げ、そのための方策の1つとして技術革新を掲げていますが、この20年近く、当初予算における研究開発への投資額は、横ばいの状態が続いています。

このため政府は、研究開発への投資額を来年度から3000億円ずつ上積みし、3年後の平成32年度には、今年度より9000億円多い4兆4000億円に引き上げることを目指す方針を固めました。

政府は、21日、総理大臣官邸で開く総合科学技術・イノベーション会議で、こうした方針を決定し、6月をめどに策定する、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる「骨太の方針」に反映させることにしています。」

9000億円は、僕が主張していた5000億円+2500億円=7500億円よりも多い金額なので、こんなことが意外とあっさり(のように見えるだけかもしれませんが)決まるなんて、ちょっとびっくりしました。

これから、この研究開発費をどのように使うのかが決められると思いますが、研究費の配賦方式、研究体制、研究分野など、さまざまなバリエーションが考えられると思います。その中で、優秀なFTE研究者数を2倍確保すること、つまり「人」に投資をすることが成功のための基本的な要件であると僕は思っています。(誤解のないようにコメントしておきますと、新たに研究者を増やすこと以外にも、優秀な研究者であるが、現在、研究以外の仕事に50%費やしている教員を研究に専念できるようにすれば、FTE研究者数は2倍になります。)

昨日の僕のブログの調子がおかしくて、編集画面の一部しかアップできない現象が生じてしまいました。今日、改めてアップします。

一昨日(2016年12月20日)の僕のブログ、「衆議院議員河野太郎氏への公開討論記事修正版:研究関係のデータの読み方について」に対して、さっそくコメントをいただきましたので、とりあえずお答えをさせていただきます。

島永さんという方からの二つのコメントをいただきました。二つとも、的を射たコメントであり、たいへんありがとうございます。

***********************

コメント1:現場の研究者と言われますが… (島永)

2016-12-21 14:32:21

拝見したかぎりPIクラスの方の意見がほとんどで、かなりのバイアスがかかっているのではないでしょうか?ポスドク・助教クラスからみた問題はまたまったく異なる可能性があると思います。

コメント2:イノベーション? (島永)

2016-12-21 14:37:16

もう一点なんのデータも示されていない議論が、大学の研究や論文でイノベーションが起こってGDPが増加する、といういつもの「お話」です。ここを論証しない限り、いくら論文数を訴えても無駄です。個人的には、因果関係は逆ではないかと思います。GDPが増加(景気が好転)すれば論文も増加する、というのが正しいのではないでしょうか。

************************

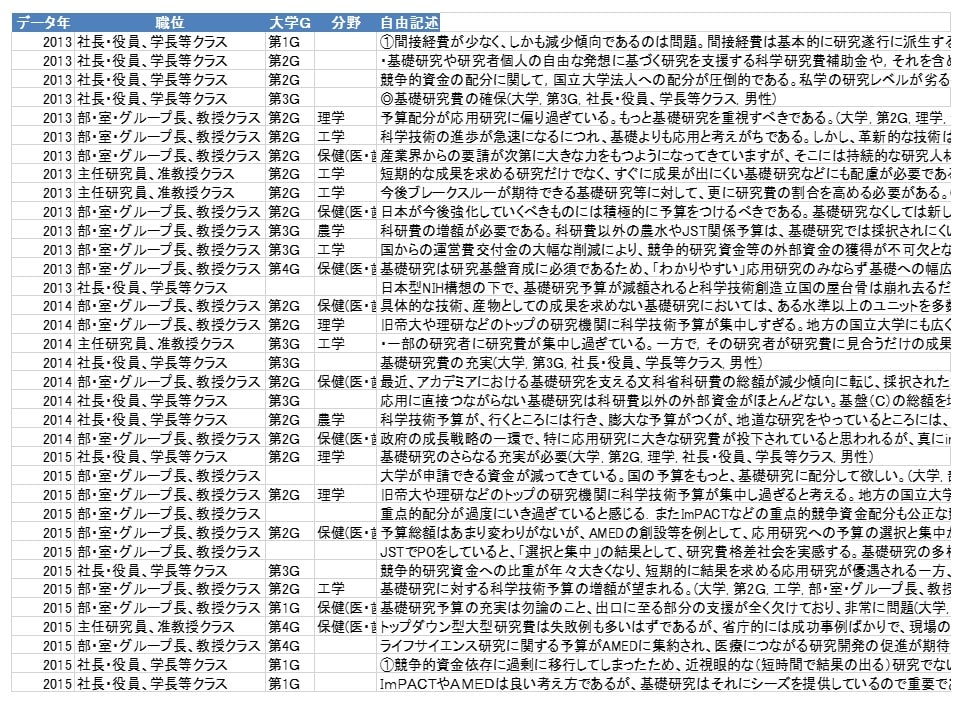

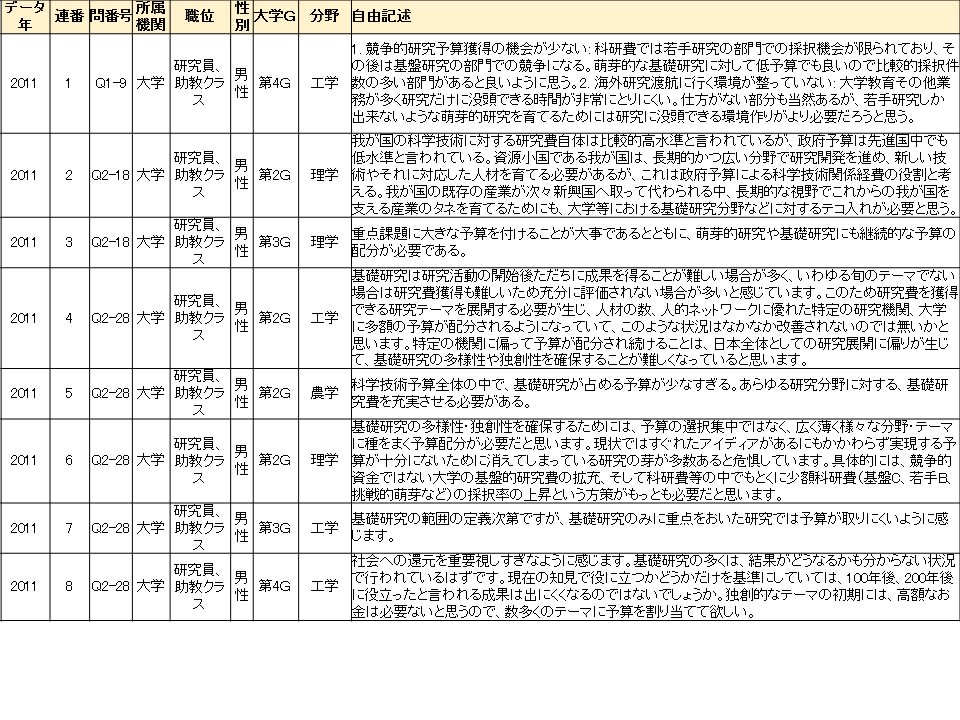

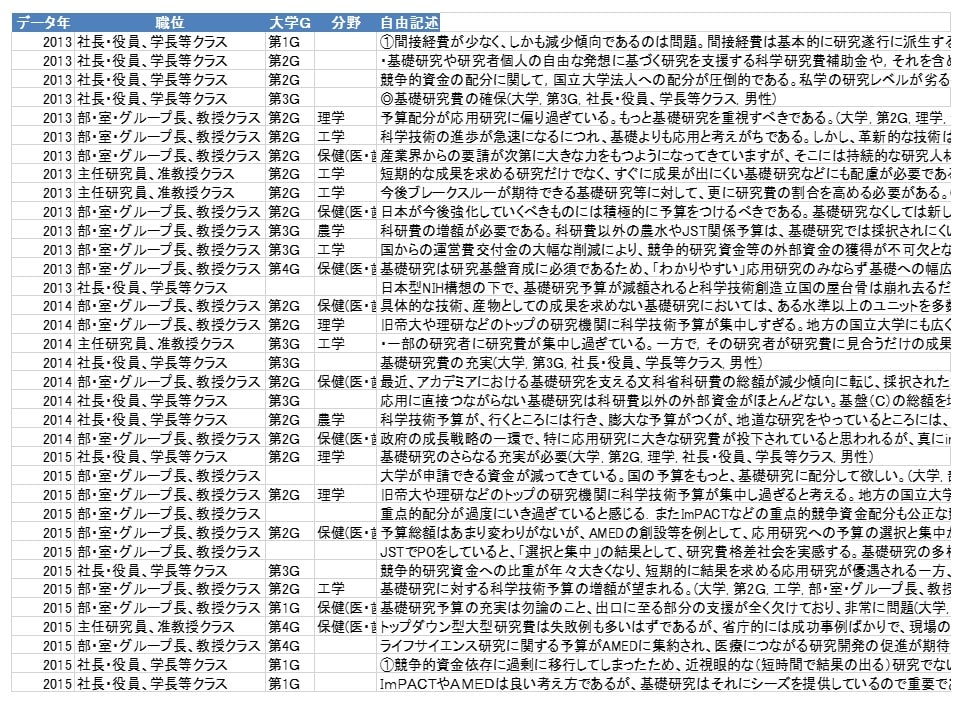

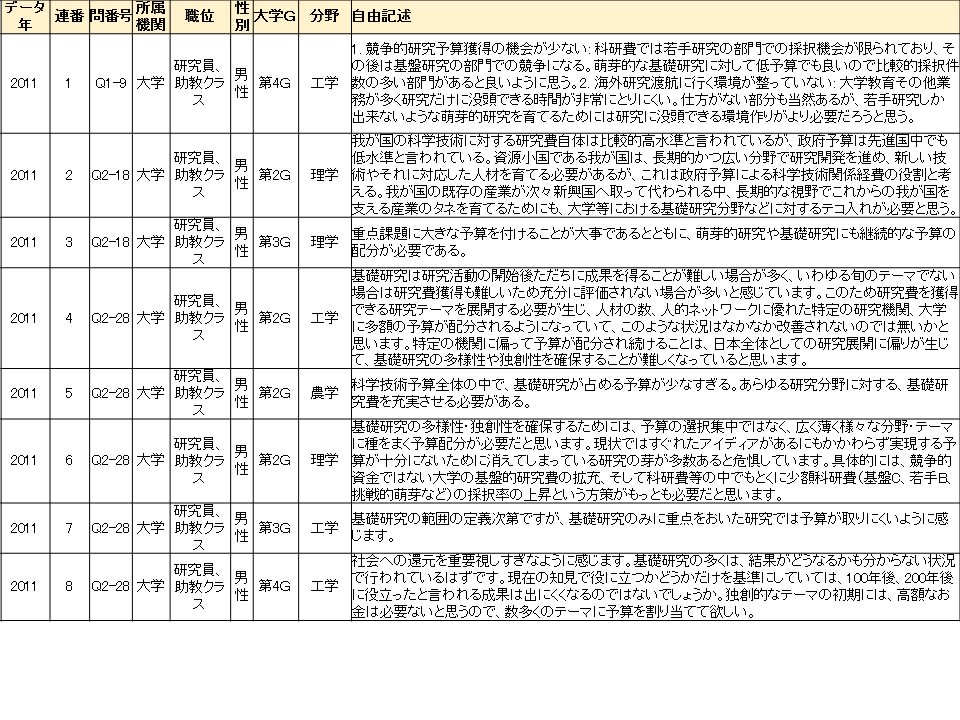

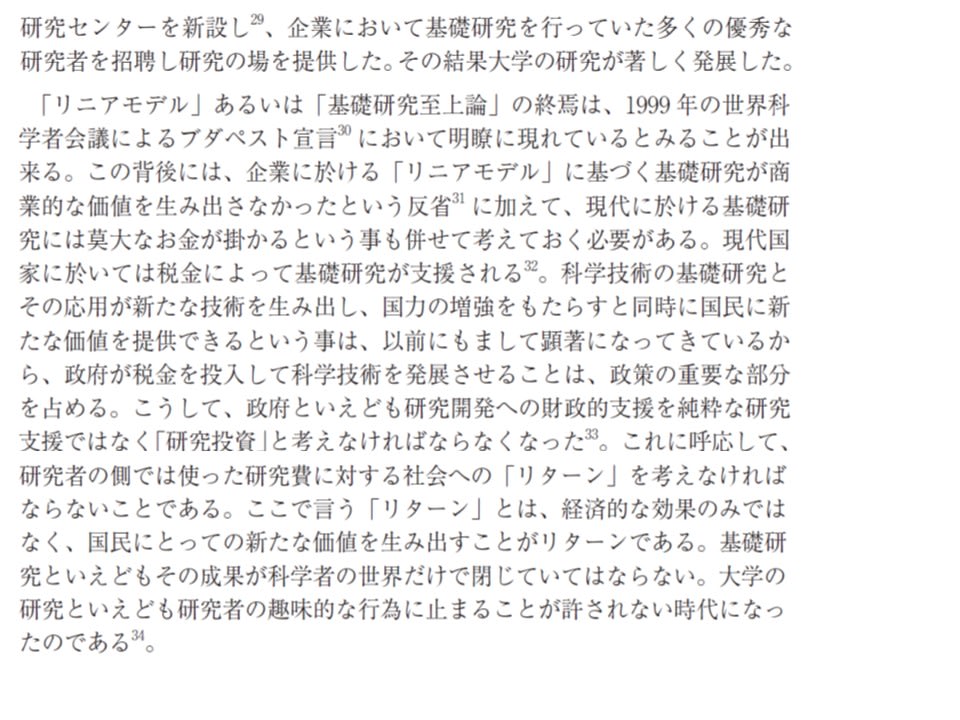

<コメント1への回答>

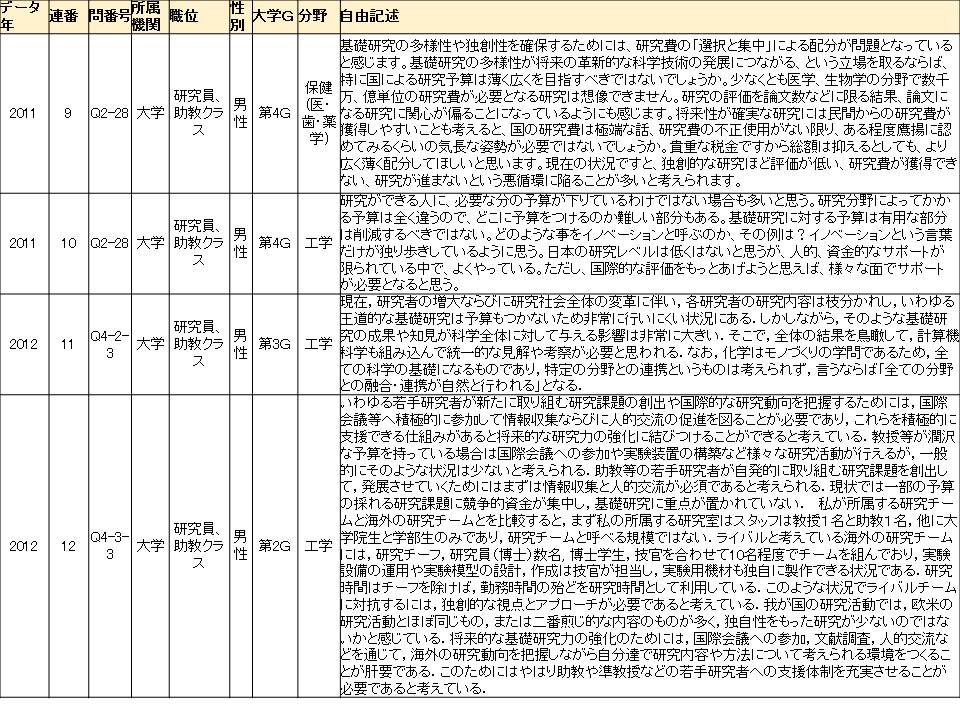

まず、コメント1についてです。島永さんのご指摘の箇所は、前回のブログの「NISTEP定点調査検索」の「基礎研究」というキーワードで検索した自由記載のデータについて、コメントをおっしゃっているものと推察します。これは僕の説明不足であり、たいへんご迷惑をおかけしました。下に再掲しましたが、これは、あまりにたくさんの自由記載が出てまいりますので、そのうちのごくごく一部をサンプルとしてお示ししたもので、自由記載の文章も一部分しか読めず、また、職位が上位クラスの研究者の意見だけのところしがコピーされていません。実はこのリストの下には研究員・助教クラスのご意見がたくさんあるのです。

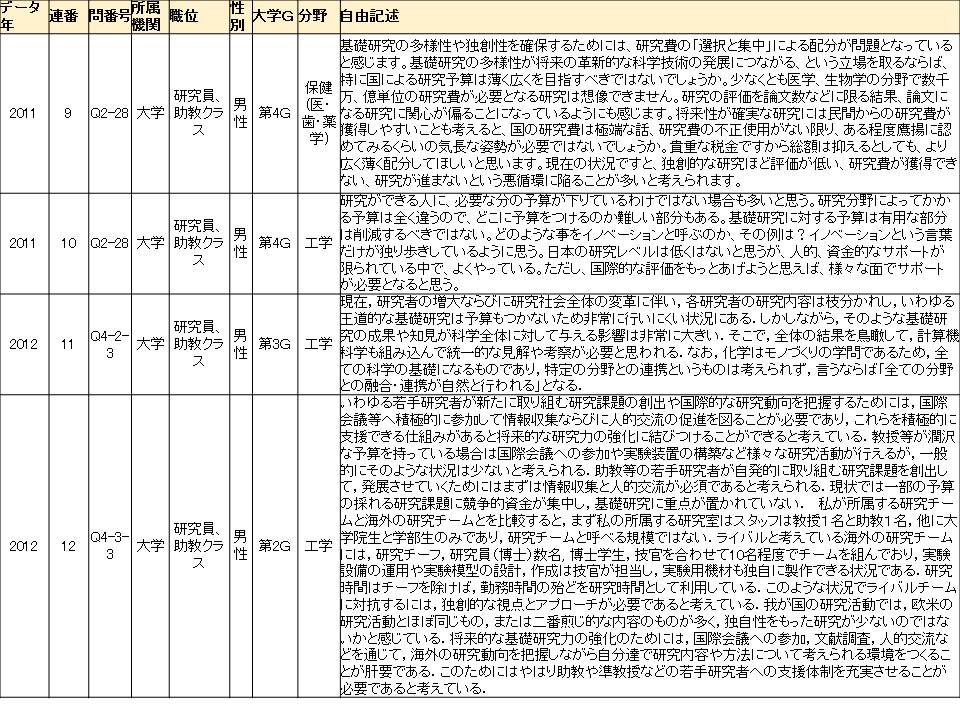

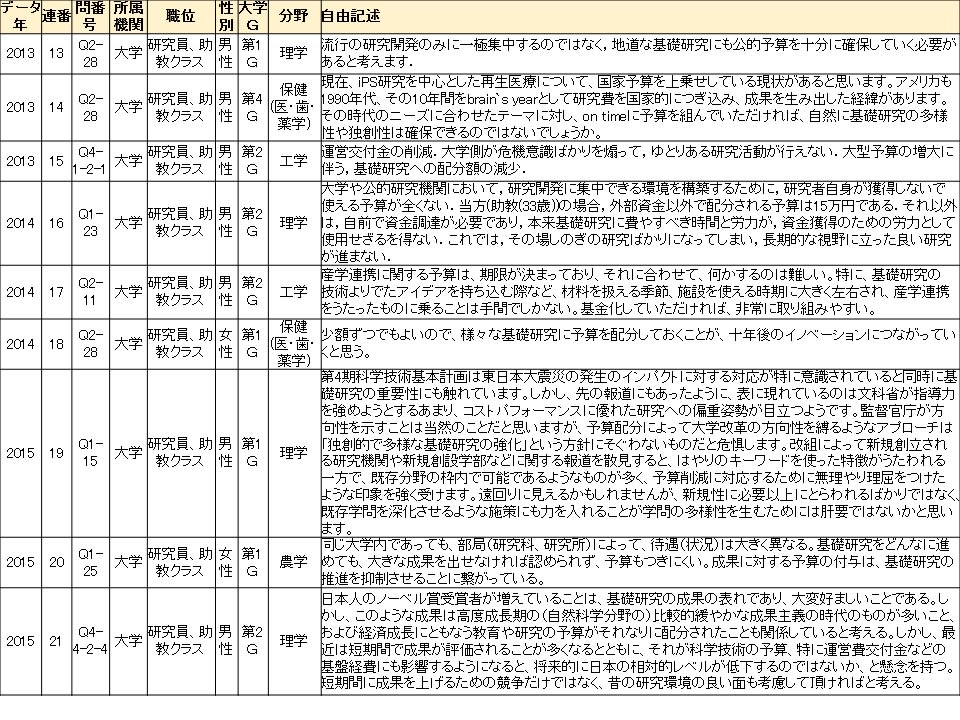

それで、今回は、「研究員、助教クラス」の皆さんの「基礎研究」に対する自由記載を検索してみました。「基礎研究」だけ検索すると数が多くなるので、「基礎研究×予算」で検索した結果を下に示します。

いかがでしょうか?さまざまなご意見がありますが、基礎研究がゆとりをもって行えない現場の状況が伝わってくるのではないでしょうか?彼らの何人かは、運営費交付金の削減が問題であり、基礎研究は、選択と集中ではなく比較的少額でもいいので幅広く配分してほしいと訴えています。

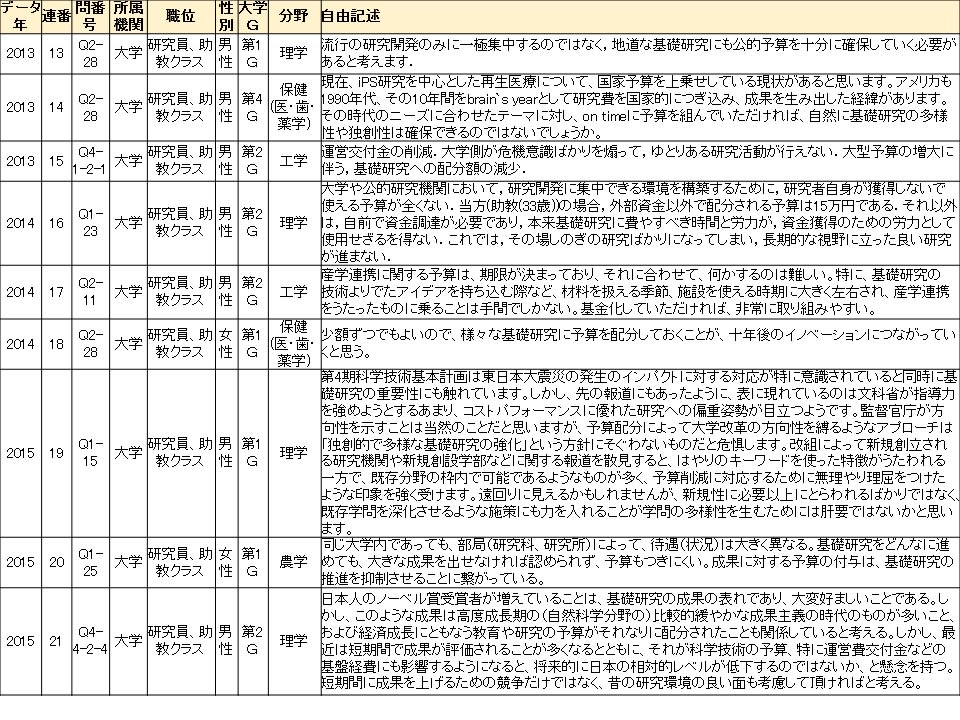

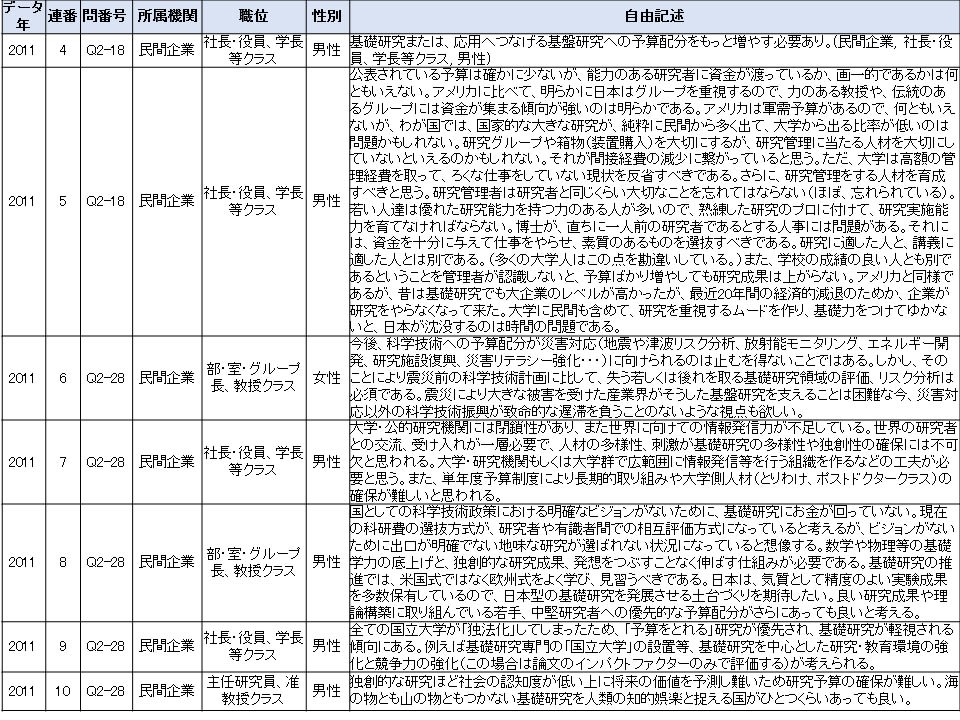

さて、「基礎研究」が重要かどうか考える上で、民間企業の研究者が「基礎研究」をどう考えているかということも参考になります。以下に、上と同じ検索方法で民間企業の研究者の自由記載をお示ししておきます。職位は上層部が多いですが、民間企業の場合は、長年研究開発部門で研究をやってこられた責任者の方々の「基礎研究」に対する考え方は、非常に参考になると考えます。若手の研究者には、結果がでるまでに長期間を要する「基礎研究」の重要性は、ご自身の経験からは、まだ実感しにくいのではないかと思われるからです。

いかがでしょうか?事業に結び付く研究の大切さを主張される方もおられ、また、大学に対して厳しい意見もありますが、僕は、大学における「基礎研究」の重要性をおっしゃる民間企業の方々の多いことに、ちょっとびっくりしました。

たとえば・・・

**********************

「基礎研究は民間企業では難しく、大学や公的研究機関だからこそできるものと思っております。大学や公的研究機関の基礎研究は科学立国を推進するには必要不可欠なものであるという認識を共通化していく必要があるように思います。」

「過度の選択と集中の結果である大型研究プロジェクトに予算が集中して、地道な基礎研究に研究費がまわってこない。多様な基礎研究に基盤B、Cクラスの額でいいから沢山採択出来るように予算を割くべきである。独創的なハイリスクの研究テーマには、最低必要額の研究費を成果が見える期間まである程度長期間与えて進展をみるという選択枝があると思う。進展が見え始めたら増額、見込みがなかったら打ち切る。」

「純粋な基礎研究と実用化を視野に入れた基礎研究、実用化研究の配分をバランスよく考える必要がある。出口の議論が活発だが、純粋な基礎研究の予算は減らすべきではない。」

「企業側としては、大学に対し、即刻役に立つ応用研究などよりも、長期的な基礎研究を充実させること(また、それを通じて多様な熟考型人材を育成すること)をむしろ期待する。その点について、近年の科学技術予算はいささか短期成果を求めすぎるきらいを感じる。」

「現在の基礎研究の成果は、過去20年-40年前のものと考えます。応用研究はとても重要。しかし基礎研究をしつこくやることもそれと同じくらい重要。限られた予算で何にお金をつけるかは、日本国の将来や安全保障ともかかわる非常に重要な仕事であり将来を見つめた目利き能力が重要となる。」

「企業の真似事研究が横行しており、予算を獲得している現状があり、由々しき問題と考える。例えば、医薬品の研究開発では創薬研究と称して医薬品の候補化合物の創出を行っている学の研究者もいる。これは明らかに産の研究であり、将来のイノベーションの源とはなりえない。」

**********************

ノーベル賞学者が基礎研究の重要性を訴えたということが、河野太郎先生の今回の一連のブログのきっかけになっていると思われますが、実は、民間の方々も大学における基礎研究の重要性を訴えておられるのです。

ただし、国の財政が困難になり、予算配分が社会保障費の伸びを抑えることと天秤にかけられている状況では、「基礎研究が重要だ」というだけでは、政策決定者や国民を納得させられない状況になっていることも確かだと思います。国民に「基礎研究が何のために必要か?」ということを説明して、納得してもらわなくてはなりません。

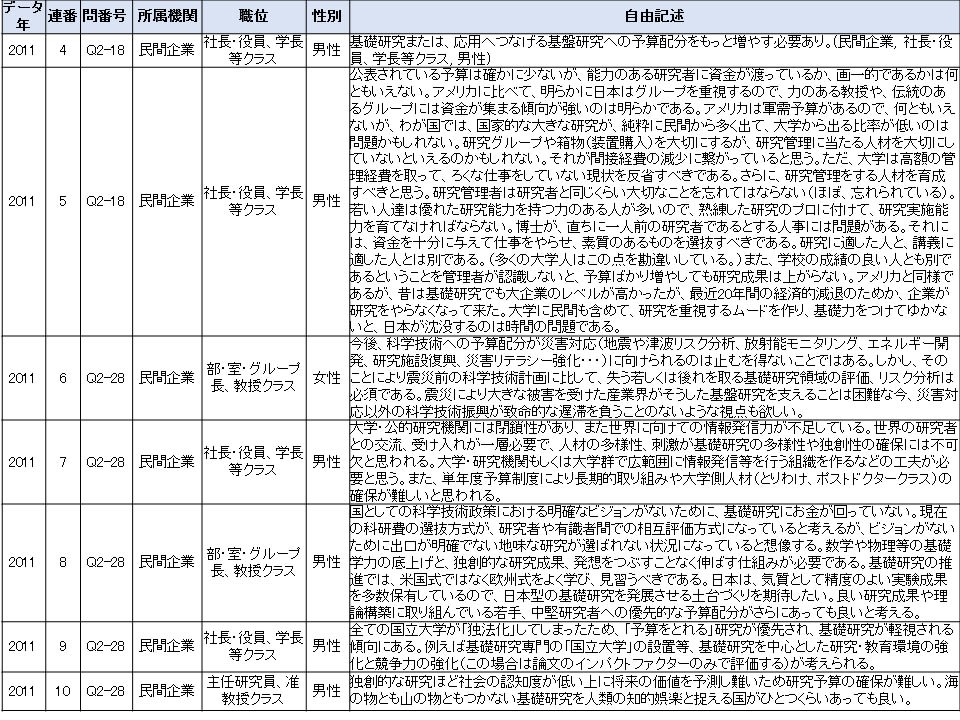

その際「リニアモデルの終焉」ということが言われています。参考までに2009年に科学技術振興機構の研究開発戦略センターによる「研究開発戦略策定のためのハンドブック」から、引用しておきます。

「リニアモデル」あるいは「基礎研究至上論」は否定され、そして、リニアモデルではないStep & Loopモデルというものが提唱されています。

このモデルでは、「基礎研究」そのものを否定しているものではなく、むしろ、出口を考えない、パラダイム・シフトを起こせるような、独創的な基礎研究を求めています。そして、リニアではなく、どのステップにあっても、より発見・科学的知識のステップに近いステップに戻るループが必ず存在することが重要としています。

出口を考えない基礎研究の多くは失敗する、あるいは何の役に立つかわからないことも多いわけですが、しかし、それが確率的に国民にとって新たな価値を生み出さないといけない。そのために、各ステップ、つまり基礎研究から社会実装の各段階で、より基礎的な研究とより応用的な研究を行き来しつつ、世の中に役に立つ確率を高める努力をしないといけない、ということでしょう。

僕も、基本的にはこの考え方に賛成です。個人的には、例えば少子化対策に結び付くような基礎研究、応用研究をしていただいて、早く社会実装までつなげていただきたい。基礎研究か応用研究か、どちらが大切かなどと議論している間に、日本民族が滅んでしまいます。

<コメント2への回答>

コメント2は論文数とGDPの因果関係に関する疑問でした。このコメントも的を射ています。

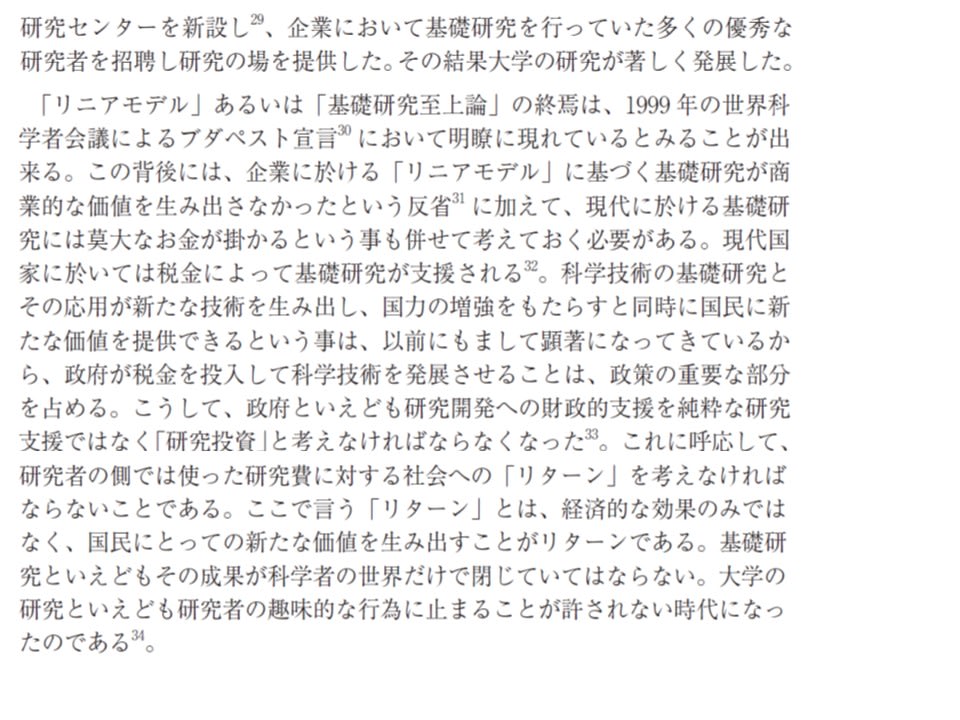

以下に僕が論文数とGDPの間に、因果関係があるのではないかと推測するもとになったデータをお示しします。

昨日のブログでもご紹介した僕の「運営費交付金削減による国立大学への影響・評価に関する研究 ~国際学術論文データベースによる論文数分析を中心として~」の「5研究教育指標と経済成長について」におけるデータです。

http://www.janu.jp/report/files/2014-seisakukenkyujo-uneihi-all.pdf

以上のような先行研究および僕自身が相関分析したデータから、「GDP増➡論文数増」とともに「論文数増➡GDP増」の両方がありうると考えており、仮説としてはそれが循環するモデルを考えています。

仮に 「論文数増➡GDP増」の直線回帰が成立するとしますと、回帰係数、決定係数からの単純な計算では、日本の論文数の産生をほぼカバーしている大学を中心とした約1兆円の研究費をさらに1兆円増やして2倍にすれば、GDPは約26兆円増えるという計算になります。税収がその約10分の1とすれば、2.6兆円増えることになり、研究開発に投資をした1兆円は回収されて、しかもおつりがくる計算になります。

GDPは交絡する因子も多いので、断定することは躊躇されますが、データ上はこのようになります。

ただし、上に書きましたように、たとえばStep & Loopモデルなど、GDPの増や社会に役に立つことを確率的に高めるような基礎研究から社会実装までの一連の流れを俯瞰しつつ、各段階への資源投入のバランスを考えることが必要であると考えます。

- 昨日(2016年12月20日)の僕のブログ、「衆議院議員河野太郎氏への公開討論記事修正版:研究関係のデータの読み方について」に対して、さっそくコメントをいただきましたので、とりあえずお答えをさせていただきます。

- 島永さんという方からの二つのコメントをいただきました。二つとも、的を射たコメントであり、たいへんありがとうございます。

- ***********************

- コメント1:現場の研究者と言われますが… (島永)

- 2016-12-21 14:32:21

- 拝見したかぎりPIクラスの方の意見がほとんどで、かなりのバイアスがかかっているのではないでしょうか?ポスドク・助教クラスからみた問題はまたまったく異なる可能性があると思います。

いかがでしょうか?さまざまなご意見がありますが、基礎研究がゆとりをもって行えない状況が伝わってくるのではないでしょうか?彼らの何人かは、運営費交付金の削減が問題であり、基礎研究は、選択と集中ではなく比較的少額でもいいので幅広く配分してほしいと訴えています。

いかがでしょうか?さまざまなご意見がありますが、基礎研究がゆとりをもって行えない状況が伝わってくるのではないでしょうか?彼らの何人かは、運営費交付金の削減が問題であり、基礎研究は、選択と集中ではなく比較的少額でもいいので幅広く配分してほしいと訴えています。

最近、衆議院議員の河野太郎先生が、「研究者の皆様へ」「続研究者の皆様へ」・・・・という一連のブログで、研究者のみなさんと議論をしておられます。サイエンス・トークスというサイトを運営しておられる湯浅さんから「衆議院議員河野太郎氏への公開討論記事」への投稿を依頼され、その記事がアップされています。河野先生にも、届けていただけるとのことです。

ただ、あまりに慌てて書いたので、ミススペルもいくつかあり、誤解を招きやすい表現もあるので、修正をした文章を、このブログでアップしておくことにしました。主旨は、まったく変わりません。

************************************

研究関係のデータの読み方について

鈴鹿医療科学大学長(元三重大学長) 豊田長康

河野太郎先生が現場の研究者のみなさんの意見をお聞きになっていることについて、日本の研究状況について憂慮している者の一人として、たいへんありがたいことであると思っています。ぜひとも、現場の研究者の皆さんの生の声に耳を傾けていただき、日本の国際的な研究競争力を高める、あるいは地域の再生につながるとご判断された点については、政策に反映していただくようご検討をお願いいたします。

データに基づいて政策を決定するべきであるという河野先生のご姿勢には大賛成です。ただし、データはしばしば物事の一面しか反映していないことがあり、その分析や読み方には慎重であるべきで、現場の皆さんの感覚とも合わせて、判断することが大切です。河野先生は、その点にもご理解をいただいており、現場の研究者の皆さんから多くの意見を集めておられることは、高く評価させていただきます。

僕も日本の研究力の分析をした者の一人として、河野先生のご活動に少しでもご参考になるかと思い、少しばかりコメントをさせていただきます。なお、僕の日本の研究力のデータの分析については、国立大学協会への報告やブログで公開をしています。

「運営費交付金削減による国立大学への影響・評価に関する研究 ~国際学術論文データベースによる論文数分析を中心として~」

http://www.janu.jp/report/files/2014-seisakukenkyujo-uneihi-all.pdf

ブログ「ある医療系大学長のつぼやき」

http://blog.goo.ne.jp/toyodang

なお、僕は現在、文部科学省科学技術学術政策研究所(NISTEP)の「定点調査委員会」という委員会の座長をしています。この「定点調査」というのは、日本の大学、研究機関、企業の研究者に5年間にわたり、毎年同じ質問項目のアンケートにお答えいただき、現場の研究環境や研究者の意識がどのように変化しているのか(あるいは変化していないのか)をモニターする調査です。現場の研究者の感覚は非常に大切であると考えており、それを定点調査では集計・分析して数値化しています。景気の動向を測る日銀の短観も、現場の経営者の感覚をもとに数値化してモニターしているわけで、結果として現れる論文数(景気の場合はGDP)の変化よりも、ある意味、鋭敏かもしれません。

「NISTEP定点調査検索」

http://www.nistep.go.jp/research/scisip/nistep-teiten-data

この定点調査の分析結果からも、日本の研究環境が現場の感覚として悪化していることが分かり、それが学術論文数が低迷している分析結果とほぼ一致しているので、両方を合わせると説得力のあるデータになると考えられます。

特に、研究者の皆さんがお書きになった自由記載欄の膨大な記述を読むと、現場の生の声が伝わってきて身につまされます。

ただし、大変残念なことは、このような貴重なデータが、政策決定者の皆さんに知られておらず、あまり活用されていないということです。今回、河野先生が多くの研究者の声に耳を傾けられているのは、政策決定に影響力を持っておられる有力な先生に現場の声が直接伝わるということであり、これはたいへんすばらしいことです。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

以下に、研究関係のデータを読む上で注意するべき点について、僕がデータを分析した時に気付いたことを中心にいくつかコメントさせていただきます。

(1)河野先生の引用されている総務省統計局の「科学技術研究調査」のデータについて

まず、河野先生が引用された、基礎研究、応用研究、開発研究の費用のデータについてコメントしたいと思います。多くの研究者の皆さんが河野先生のブログに意見を寄せられているようですので、たぶん同じ意見があると思われ、重複することがあると思いますが、ご容赦お願いします。

国公私立大学 基礎研究 応用研究 開発研究 合計(億円)

平成13年度 10,787 7,554 1,808 20,148 (基礎研究の割合 53.5%)

平成14年度 11,062 7,471 1,965 20,497

平成15年度 11,213 7,446 1,736 20,395

平成16年度 11,019 7,487 1,770 20,276

平成17年度 11,677 7,594 1,926 21,197

平成18年度 11,542 7,639 1,856 21,038 (54.9)

平成19年度 11,719 7,749 1,897 21,365

平成20年度 11,692 7,881 1,965 21,538

平成21年度 12,254 8,308 2,097 22,658

平成22年度 11,492 8,106 1,986 21,583

平成23年度 12,228 8,270 2,003 22,501 (54.3)

平成24年度 12,486 8,347 2,005 22,838

平成25年度 13,004 8,841 2,170 24,016

平成26年度 13,146 8,764 2,108 24,019 (54.7)

これは、総務省統計局の「科学技術研究調査」のデータですが、このような公開データは多くの研究者に分析をする機会を与えるのでたいへん貴重です。http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm

このデータを見る限り、河野先生が問題意識を持たれた通りで、基礎研究費、応用研究費、開発研究費の比率が、変化しておらず、大学においては基礎研究が軽視されているということは言えません。

三重大学の学長をしていた僕の感覚としては、国立大学の法人化前後から産学官連携や地域連携がさかんに叫ばれ、さまざまな産学官連携の仕組みや組織つくり、また、企業との共同研究や寄付講座等も増え、特許出願件数も増えているはずなので、研究費においても基礎研究から応用研究へのシフトが観察されてもおかしくないと思うのですが、このデータにおける基礎研究、応用研究、開発研究の研究費の比率は、おどろくほど一定です。なお、「企業等」および「非営利団体・公的機関」については3者の比率に変化が見られます。

上にも紹介いたしました「NISTEP定点調査検索」の自由記載データベースを使って「基礎研究」というキーワードで検索しますと、基礎研究での研究費獲得が困難になっているという意見や、基礎研究をもっと重視するべきであるというご意見がおびただしく出てまいります。下は、そのうちのごくごく一部で、「科学技術予算の状況について、ご意見をご自由にお書き下さい。」という設問に対して、大学の研究者が基礎研究について記載した一部を抜粋したものです。河野先生のもとにも、これに類する意見が研究者の皆さんから多数寄せられているものと想像します。

河野先生がご指摘になっておられるように大学の現場の研究者の感覚と「科学技術研究調査」の結果とが一致していません。

なぜ、データと現場の感覚が一致しないのか? データの方が間違っていて正しく実態を反映していないのか、あるいは、データが正しくて現場の感覚が思い込みにすぎないのか? 残念ながら、本日のところは、僕はこの問いに答えるだけのデータを持ち合わせていません。この問いに答えるためには、今後、何らかの別の調査方法で調べてみる必要があると思います。

ここでは、「科学技術研究調査」のデータを読む上での注意点について述べたいと思います。

1)基礎研究、応用研究、展開研究に分類することの困難さについて

基礎研究、応用研究、展開研究について「科学技術研究調査」の調査票には以下のように書かれています。

***************************************

【10】理学、工学、農学、保健の性格別研究費を記入してください。

【9】内部で使用した研究費」の「総額」のうち理学、工学、保健の自然科学に関する研究費を性格によって分類して記入してください。分類単位は原則として研究テーマごとに行いますが、それが困難な場合には、研究者又は研究室ごとに分類しても差し支えありません。

分類の一般的定義は以下のとおりです。

①基礎研究

特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため

又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究をいいます。

②応用研究

特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいいます。

③開発研究

基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であり、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいいます。

****************************************

この記載にもとづいて、各大学の担当者が記入することになっていますが、一見して、これはたいへん困難な作業であることが想像されます。

僕自身は三重大学在籍中に、臨床医学の産婦人科の研究をしてきたのですが、動物実験による基礎研究もしましたし、人のデータを集めて診断に結び付けようとする臨床研究(応用研究に分類されると思われます)も行いました。調査票には定義が書いてはありますが、基礎研究か応用研究か、なかなか判断するのは難しいことも多いのではないかと思われます。例えばノーベル賞をもらった山中伸弥先生のiPS細胞の研究は、いったい基礎研究なのか、応用研究なのか、担当者がどのような判断をしたのか、興味のあるところです。

たぶん、研究テーマ単位によって分類するのはたいへんなので多くの大学では研究者又は研究室ごとに分類することになると想像します(調べたわけではありませんが・・・)。そうすると、その研究者や研究室が、途中で基礎研究から応用研究に比重を移したとしても、数値には反映されないことになります。

そして、研究費を振り分ける計算は、さらに膨大な作業になります。狭義の研究経費はもちろん、人件費や、電気代などの管理運営費や減価償却費も3つの研究費に案分しないといけません。研究者や研究室単位で、そのような管理会計をきちんと計上できる大学があるのかどうか、疑問に思っています。

でも、毎年、各大学から数値が報告されるわけですから、何らかの方法で計算されているということになります。各大学が、毎年の総務省の科学技術研究調査に対して、具体的にどのようなプロセスで回答しているのか、調べてみる必要があると思います。この点については河野先生も同じ指摘をしておられます。

2)研究者数について

企業や研究所についての研究者数のデータについては、おそらくそのまま分析に使ってもいいと思います。しかし、大学の合は、注意が必要です。

平成28年度の調査票における研究者の定義は以下のように書かれています。

**************************************

「研究者」とは「教員」、「医局員」、「その他の研究員」、「大学院博士課程の在籍者」のいずれかに該当する者をいいます。

「教員」とは、教授、准教授、助教および講師をいいます。

「医局員」とは、「教員」及び「大学院博士課程在籍者」以外の者で、医学部等に所属し、大学附属病院及び関連施設において診療、研究、教育に従事する医者をいいます。

「その他の研究員」とは、「教員」、「医局員」及び「大学院博士課程の在籍者」以外の者で、大学(短期大学を除く)の課程を修了した者又はこれと同等以上の専門的知識を有し、特定のテーマをもって研究を行っている者をいいます。

「兼務者」とは、外部に本務をもつ研究者をいいます。ただし、講義専門の非常勤教職員は、「研究以外の業務に従事する従業者」に含めてください。

**************************************

ここで「医局員」などという、「白い巨塔」の象徴とも感じられる公的には存在しない用語が今でも公的文書に使われていることに、個人的には強い違和感があります。なお、「医局員」が「その他の研究員」から分けて分類され、「医局員」の定義が明記されたのは、平成26年からです。この以前は「医局員」の定義はなされておらず、たとえば一日のほとんどを診療にあてている「研修医」等を研究者に含めるかどうかが曖昧であり、大学によって解釈がずいぶんと異なっていたと思われます。いずれにせよ、研究者の「本務者」としてカウントされているのは、一日の大半を教育や診療に充てている大学関係者を含めての人数ということです。

このようにして計算された「研究者数」は、国際比較をする時に大きな問題となります。そもそも、研究者数の国際比較は、各国によって「研究者」の定義が異なるので難しい面をもっているのですが、日本のように、1日の大半を教育や研究に充てている人を「研究者」としてカウントする国はほとんどありません。国際比較をすると日本の研究者数が多くカウントされ、その結果日本の研究者当りの論文数は他の国よりも少なくなり、生産性が低いという結果になります。日本の政策決定者や財政当局がこのようなデータに基づくと、日本の大学は研究者が多いのに、他の国に比較して生産性が低いので、もっと予算を削減して、競争的環境や評価を厳しくするべきである、という政策決定に結びつきかねません。

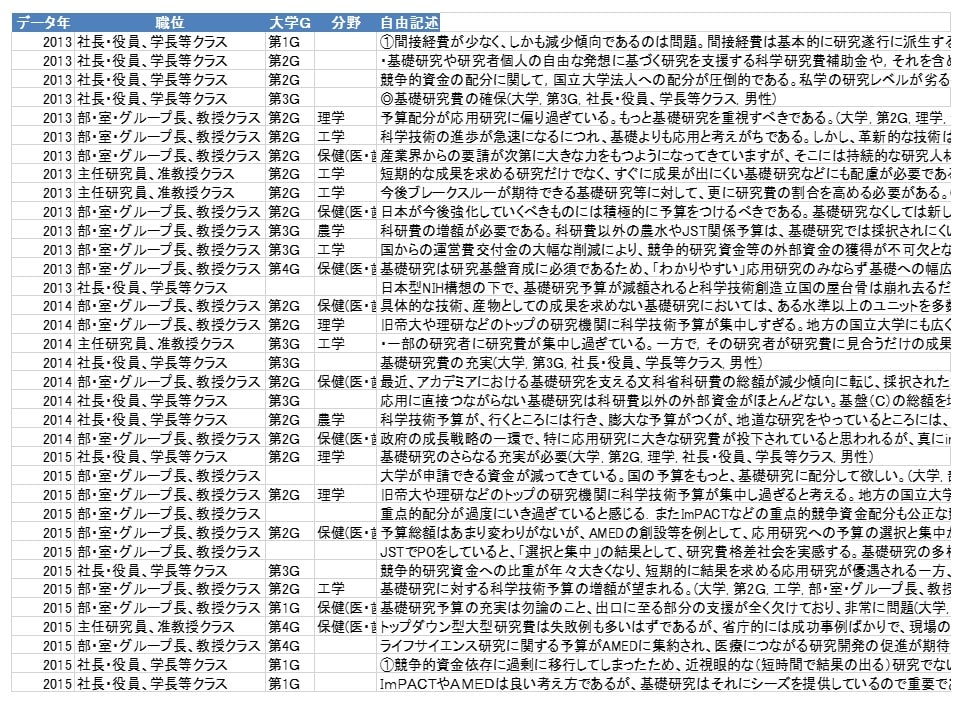

OECDは各種のデータを公開しており、「OECD.Stat」というサイトでOECD各国の大学の研究者数や研究資金・研究費を比較できます。日本のデータもこのOECD.Statで見ることができます。OECDでは、フルタイム換算をした研究者数(FTE: full-time equivalent)のデータを基本にしています。これは、1日の活動時間のうち半分を研究活動に充てている研究者の人数を1/2人とカウントする計算法です。日本では、文部科学省が2002年、2008年、2013年に研究時間の調査をしてFTEを計算しています。研究時間の推計というのも誤差を伴うものと思いますが、各国のFTE研究従事者数と論文数は良く相関しまず。「運営費交付金削減による国立大学への影響・評価に関する研究」に示しましたように、日本の「科学技術研究調査」の研究者数そのままですと、OECD各国の研究者数と論文数の回帰直線上から大きく外れますが、FTEを使うと回直直線に近づきます。つまり、研究時間も考慮に入れたフルタイム換算(FTE)で計算すると、日本の研究者の生産性は決して低くないことがわかります。

なお、「科学技術研究調査」においては平成22年からこのFTEで計算した研究者数を「研究者(専従換算値)」として併記しています。

(単位100人、各年の3月31日の値)

平成12年 1784

平成13年 1791

平成14年 1774

平成15年 1470 *

平成16年 1494

平成17年 1540

平成18年 1562

平成19年 1595

平成20年 1595

平成21年 1235 *

平成22年 1242

平成23年 1253

平成24年 1261

平成25年 1259

平成26年 1366 *

平成27年 1376

平成28年 1371

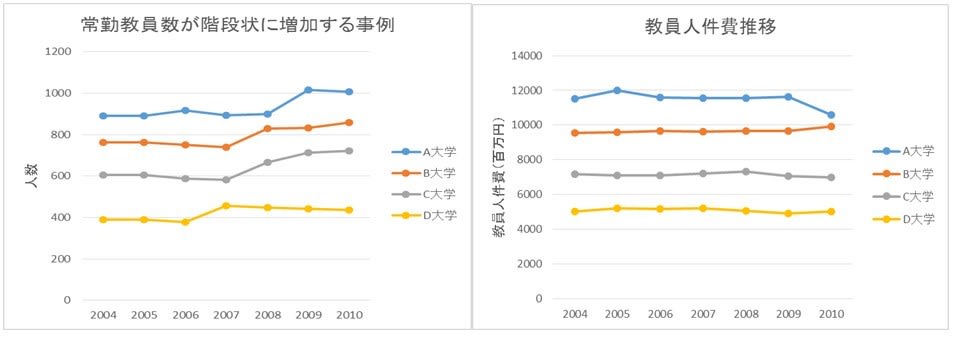

FTEが3回しか測定されていないので、階段状になっていて読みづらいのですが、平成15年から平成21年にかけて減少し、平成26年ではやや回復しています。この変化は日本の大学の論文数の推移とほぼ一致しています。

FTEが3回しか測定されていないので、階段状になっていて読みづらいのですが、平成15年から平成21年にかけて減少し、平成26年ではやや回復しています。この変化は日本の大学の論文数の推移とほぼ一致しています。

3)大学の研究費について

OECDでは大学の研究費についてもFTEに基づいて計算しています。つまり、研究者の人件費を研究時間で案分して計算しています。「科学技術研究調査」では、研究者数については参考として専従者換算(FTE)の研究者数を挙げていますが、研究費については案分をしておらず、大学の人件費について、研究費、教育費、診療費の区別をすることなく計上していることになります。

「科学技術研究調査」の調査票には「医学部については、附属病院も含めてください」という記載があり、また、研究者に「医局員」を含めるわけですから、附属病院の収益が増え、あるいは拡大し、医師の数が増えればその人件費も増え、仮に診療ばかりして研究をしていなくても、日本の大学の研究費はどんどんと増えていく計算になります。

また、私立大学が増えれば、教員数は増えますから、附属病院と同様に研究をする、しないに関係なく、その人件費全体が研究費として計上され、「科学技術研究調査」の「研究費」は増えていく計算になります。

そして「研究費」と「研究資金」とを混同しないようにすることが重要です。運営費交付金や私学助成が削減され、競争的研究資金が削減されたとしても、附属病院が拡大したり、私立大学が増えたりすれば、先ほどの理屈で「研究費」はどんどん増えていき、そのデータだけ見れば、日本の大学の「研究費」が増えているのに、「研究資金」が削減されている研究現場から悲鳴が上がるという現象が起こるわけです。当然のことながら「研究費」の増に見合うだけの論文数の増は期待できません。

河野先生が最初に問題提起をされた、「科学技術研究調査」の基礎研究費、応用研究費、開発研究費のデータで、研究費が増えている点については、このようなことを念頭において読む必要があります。

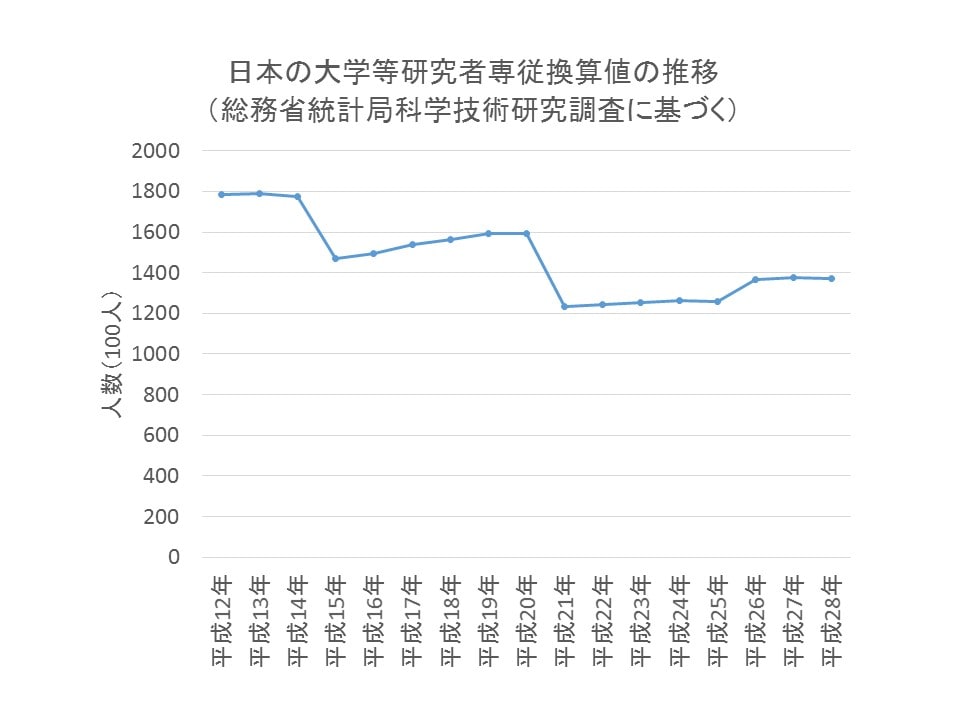

(2)河野先生の引用されている科学技術振興費の伸びのデータについて

河野先生のブログに

「よく言われる話ですが、政府の一般会計予算を項目別に、平成元年度を100として、平成28年度を比較すると、

科学技術振興費 302.1

社会保障経費 293.2

一般歳出全体 179.2

公共事業関係費 109.8

と、科学技術振興費は社会保障費以上に伸びています。」

と書かれています。河野先生のご覧になっているデータは次の図のようなデータであると思います。

おそらく、このデータについては多くの大学の先生方が意見を河野先生に送っていると思います。

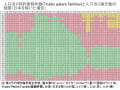

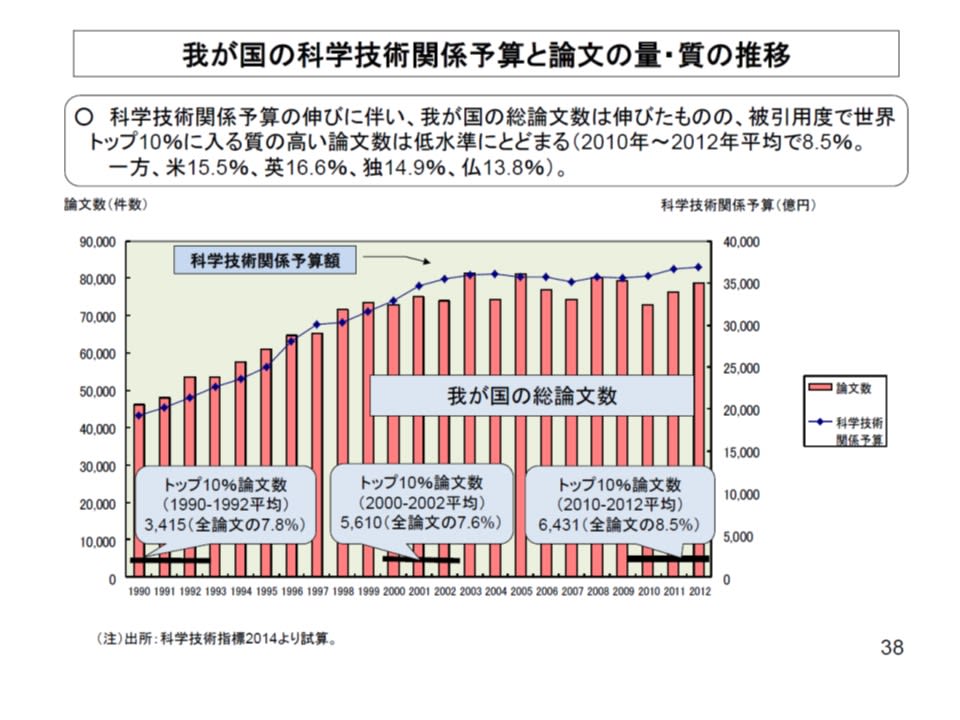

まず、科学技術振興費には宇宙開発などが含まれており、その伸びは大学への研究資金の伸びとは必ずしも一致しません。一方「科学技術関係費」の伸びは、平成元年に比較して約2倍に増え、それに並行して論文数も2倍になっており、大学の研究活動をある程度反映している可能性があります。そしてその伸びは、社会保障費の伸びよりも小さくなっています。

また、伸びを見る場合には、いつを基点にするかによってずいぶんと値が変わってきます。平成元年ではなく、国立大学が法人化された平成16年を基点にすれば、社会保障費の伸びは著しく大きく、科学技術振興費や科学技術関係費の伸びは停滞しており、一般歳出の伸びをも下回っています。

財務当局が科学技術振興費を増やしたくなければ、基点を平成元年にしてロジックを展開すればいいし、仮に増やしたければ基点を平成16年にしてロジックを展開すればいいわけです。

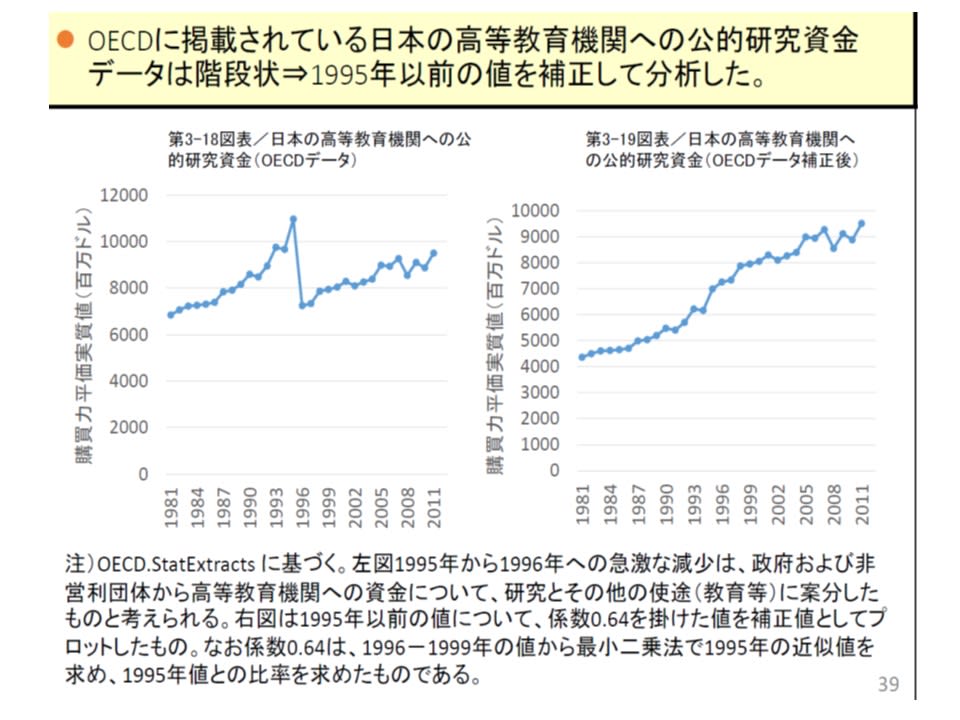

大学の先生方に最も関係するのは、大学への公的研究資金です。日本政府がOECDに提出しているデータを下に示します。左図で階段状になっているのは、途中で研究資金の定義が変更されたためと考えらます。右図は僕が補正を行ったカーブですが、1991年に約4500億円の研究費が2005年以には約9000億円と2倍に増え、以後停滞しています。

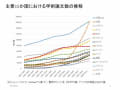

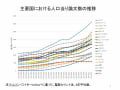

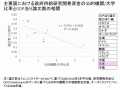

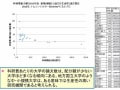

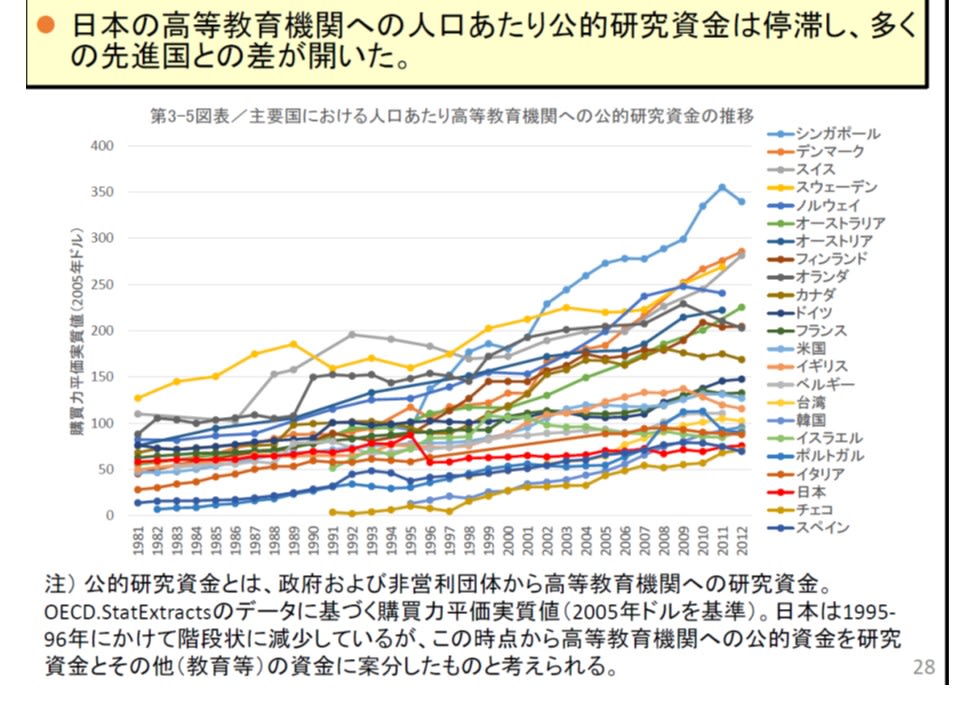

また、大学への公的研究資金の国際比較は次のグラフのようになります。国際比較のために人口当りの値で示してありますが、他の先進国が増加しているのに対して日本は停滞して差が開き、順位が下がっています。

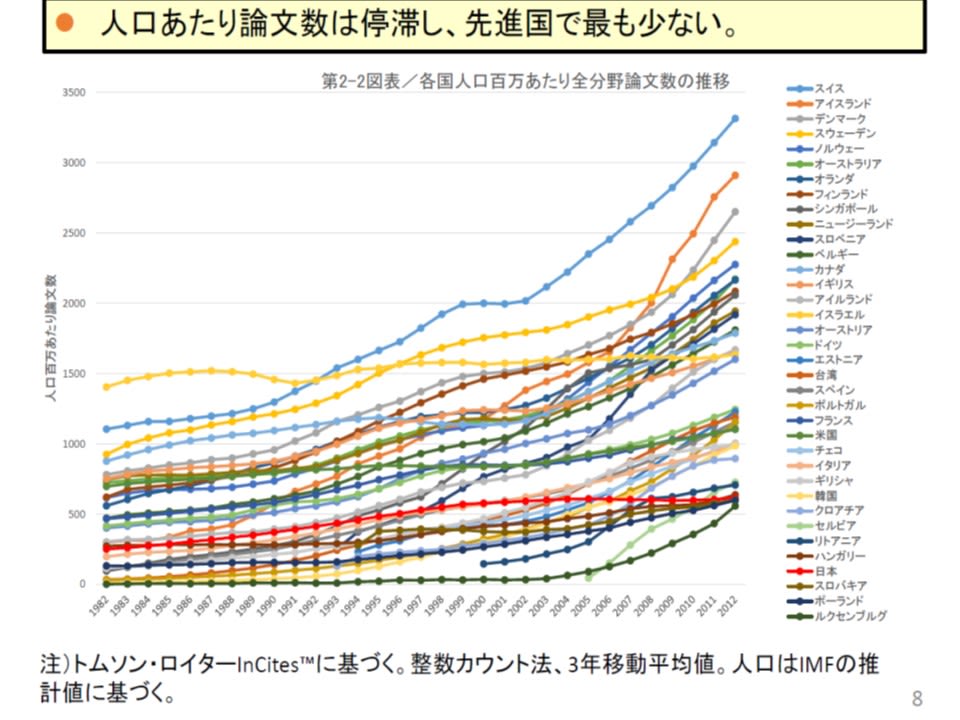

日本の人口当りの論文数の国際比較を下に示しますが、大学への公的資金の動きと同様であり、日本の研究面での国際競争力がどんどんと低下していることがわかります。

(3)河野先生が引用しておられる文科省による大学の教員数のデータについて

河野先生が引用しておられる大学の教員数のデータについて、最初は全大学の教員数をお挙げになっていましたが、その後おそらく多くの皆さんからの意見が寄せられたと想像しますが、次に、国立大学だけの教員数、さらに、付属学校や附属病院の医療系教員を除いた教員数を引用しておられます。これは、分析をする上で適切な処理であると思われます。

教員数のデータのソースは文部科学省ということであり、公開データしか利用できない僕としては、そのデータを見ていないので、信頼性等についてコメントすることはできません。

ただ、公開データでもって国立大学の「教員数」のカウントをした経験から、法人化直後の「教員数」のカウントはなかなか難しい面をもっていると感じていますので、その点についてコメントしておきます。

平成16年の法人化後、さまざまな形態の教員ポストが作られ(特任教員など)、日雇い扱いの非正規教員を常勤としてカウントするのか、非常勤としてカウントするのかなど、教員数のカウント法について大学によって混乱があったと思います。

僕は、各国立大学が公表している財務諸表のうち「事業報告書」の中に報告されている教員数のデータを分析に利用していますが、たとえば次のようなデータに遭遇します。

いくつかの大学では、常勤教員数が階段状に増加しているのに、教員人件費は増加していないので、これは、何らかの教員カウント法の変更がなされたものと判断しています。また、このうちA大学については、非常勤教員数は0~1人となっているのですが、常勤教員数が1000人前後の他の同規模大学では600人前後とか1400人前後という非常勤教員数が挙げられています。こういう大きな違いが果たして実際にありうることなのだろうかと疑問に思ってしまいます。このようなことから、非常勤教員数には問題があると考え、僕は論文数の分析には使っていません。

文部科学省のデータというのは、このような各大学が報告するデータを集計したものと想像されます。担当者の方がおかしいと気付けば、訂正がなされるとは思うのですが、ひょっとして訂正がなされていない可能性も否定できないのではないでしょうか?

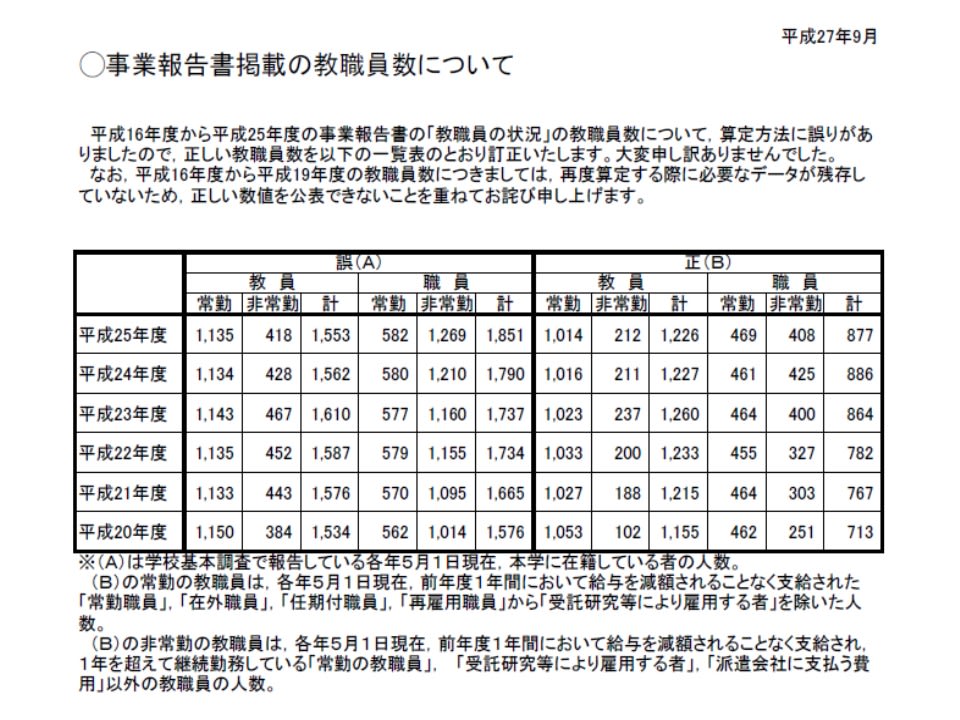

また、次の表のように、平成27年に東京工業大学が教員数のカウント方法の訂正を報告しています。訂正された常勤教員数では、訂正前の常勤教員数よりも減少率が大きく計算されます。ただし、平成16年から19年のデータについては残存しないので、訂正できないとしています。

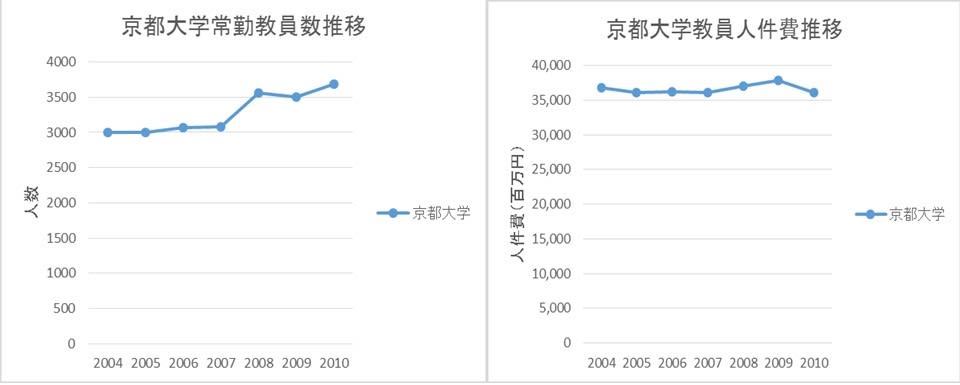

京都大学については2007年から2008年にかけて階段状に常勤教員数が増えています。この年に教員人件費が少し上昇しており、そして事業報告書には「常勤教職員は前年度比で714人( 12%)増加しており」という注記があり、前年度の数値と比較して常勤教員は477人、常勤職員は237人増えているので、これは実際に増えたものと考えられます。ちなみに、2008年はiPS細胞研究所が設立された年でもあります。

法人化後の運営費交付金の削減に苦しむ大学からすると、500人近くも一気に常勤教員数が増える大学が存在することは想像もできず、まことにうらやましい限りです。このような恵まれた大学を含めたデータでもって、「国立大学の教員数は減っていない」と言われても、他の大半の大学の研究現場の先生方の困窮した感覚とは合わないことになります。これは、国立大学全体の予算を削減する中で、「選択と集中」政策がなされたことによって生じる現象です。

また、大学全体の教員数から、附属病院の教員数を差し引く場合に、附属病院に帰属している教員をどのように計算したのか、ということにも注意する必要があります。臨床医学では、医学部(医学研究科)に帰属している教員と、附属病院に帰属している教員がいるのですが、通常は、どちらも、教育、研究、診療を同じようにやっています。法人化後、医学部の帰属にするのか附属病院の帰属にするのかは、各大学の判断が尊重されるようになり、以前よりも流動化したように思います。当初、診療部であった組織を講座化して、病院の帰属であった先生が、医学部(医学研究科)所属に移れば、医学部(医学研究科)と附属病院のトータルの教員数が変わらなくても、見かけ上医学部(医学研究科)の教員が増えるということが起こりえます。

このように、“文部科学省調べ”の国立大学の教員数のカウントをとってみても、いろいろと難しい面をもっていることがお分かりいただけたのではないでしょうか?

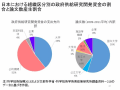

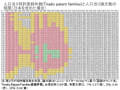

(4)医学部(附属病院)を有する大学と有しない大学の差について

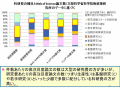

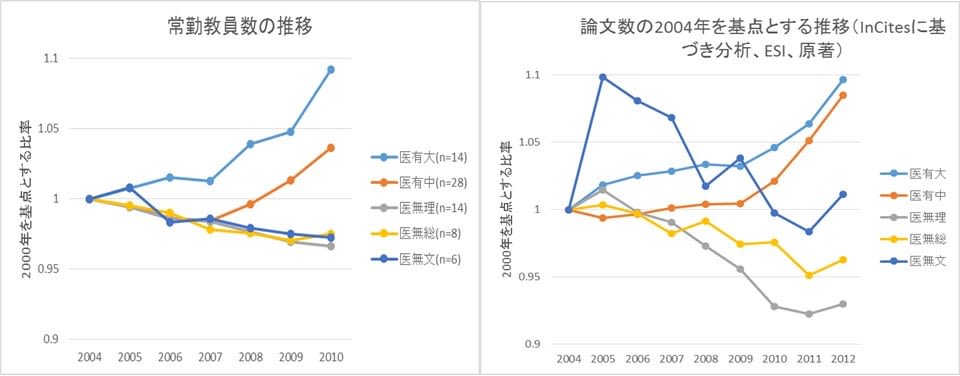

法人化後の常勤教員数の推移については、医学部(附属病院)を有する大学と有しない大学とで、大きな違いを生じています。70の国立大学について医学部を有する大規模大学(n=14)、医学部を有する中規模大学(n=28)、医学部を有しない理系大学(n=14)、医学部を有しない総合大学(n=8)、医学を有しない文系大学(n=6)に分けて、常勤教員数の国立大学が法人化された2004年を基点とする推移を調べると下の図のようになります。

医学部を有する大規模大学(旧帝大を含む)では、常勤教員数は最初からやや増えており、2008年頃から増え方が急になっています。医学部を有する中規模大学(主に地方の医学部を有する大学)では、いったん減少したものの、2008年頃から回復し増えています。医学部を有しない大学群は、いずれも着実に減少しています。

そして、論文数の2004年を基点とする推移では、医学部を有する大規模大学では、最初からやや増えて、2010年ころから急増しています。医学部を有する中規模大学は、最初は停滞をしていましたが、やはり2010年頃から急増しました。医学部を有しない大学群ではいずれも、減少しています。常勤教員数の推移とほぼパラレルに論文数が動いていることがわかります。

なお、医学部を有しない大学の常勤教員数の減少度合いに比べて、論文数がより大きく減少していますが、これについての一つの説明として次のようなことを考えています。教員数が減少して、仮に教育負担が変わらなければ、教員一人当たりの教育負担が増加して研究時間が減少します。計算上は、教員数が仮に5%減少すれば、論文数は10%減少することになります。教員数の減少に対して、学生数を減少させるなどして教育負担を調整した場合、教員数が減少した5%分だけ論文数も減少します。

また、教育負担を軽くするために学生数を5%削減しても、必ずしも教育負担は5%軽くなりません。というのは、たとえば1クラス100人が1クラス95人に減っても、授業回数の負担は同じであり、試験の採点の労力が5人分楽になるだけで、ほとんど研究時間の増にはつながりません。

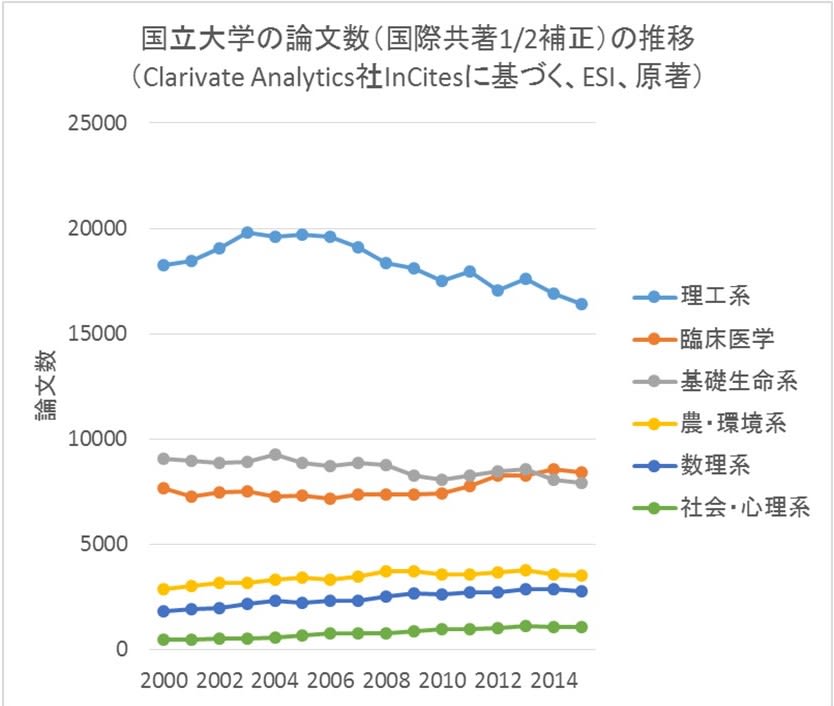

下の図に国立大学(n=70)の論文数の推移を示しました。国際共著論文が増加しているので、その国際共著論文数の1/2の値を差し引いて補正をしています。この方が、より研究者の負担を反映すると考えられます。

最も論文数の多い理工系(物理、化学、物質科学、エンジニアリング)や基礎生命系(分子生物学、生物学、免疫学、微生物学、神経科学、薬学)は減少していますが、臨床医学は増加しています。農・環境系(農学、動植物学、環境学)はやや増加したものの低下に転じ、数理系(数学、地球科学、宇宙科学)や社会・心理系(経済・経営学、社会科学、精神・心理学)はやや増えていますが、そもそもの論文数が少ない分野です。

医学部(附属病院)を有する大学における常勤教員数の増および論文数の増については要因が2つあると考えられます。

1つは、附属病院の経営改善努力により収益が増え、それに伴い医師数が増えたことです。経営改善に伴う診療活動の負担が大きくなるので、医師数が2倍に増えても、論文数が2倍になるわけではありませんが、ある程度の論文数の増が期待できます。

もう一つは寄付講座の増の効果です。法人化後多くの大学で寄付講座が増えていますが、もっとも多いのは医学部(医学系研究科)の臨床系の寄付講座です。

法人化後国立大学に起こった、研究力低下に最も大きく影響した出来事は、基盤的運営費交付金の削減であると考えます。一部の「選択と集中」の恩恵を受けた大学を除いて、医学部を有さない大学や医学部以外の学部の多くでは、常勤教員数を徐々に削減せざるをえず、教育等の負担が減らずに、そして、寄付講座等も増やせずに常勤教員減少をカバーすることができず、論文数が減少したと考えます。一方、医学部を有する大学においては、地方大学においても附属病院の経営改善努力により、医師数が増え、また、寄付講座を増やすことができて常勤教員の減少をカバーすることができ、臨床医学論文数が増えたと考えます。なお、法人化後附属病院運営費交付金が急速に削減される中での大学病院の経営改善は血の滲むような努力であったと思います。

今後、引き続き基盤的な運営費交付金の削減が継続された場合、各大学は計画的な常勤教員の削減を引き続きせざるを得ず、医学部を有さない大学や医学部以外の学部では、引き続き論文数が減少し、医学部を有する大学においても、附属病院の収益増や医師数増が頭打ちになり、あるいは寄付講座増が頭打ちになれば、論文数が減少に転じると想定されます。そして、我が国の研究面での国際競争力はますます低下し続けることになります。

おわりに

「国立大学では教員数は減っていない」という一面的なデータでもって政策判断がなされることは本質を見誤る危険性があり、引き続き現場の先生方の感覚との整合性にも配慮しつつ、日本の研究国際競争力を高めて、その結果成長力を高めるような政策をお願いしたいと思います。

法人化後の国立大学政策は、全体の研究資金を削減する中で基盤的資金から競争的資金へ移行させ、「選択と集中」政策をとることで研究の活性化を図ろうとしてきました。しかし、基盤的資金の削減は多くの大学で研究機能の低下を招き、また、「選択と集中」政策は、研究生産性の面、および研究シーズの多様性の面からは、むしろマイナスに働いたと考えます。

資源の乏しい日本が成長し、高齢者を含めた日本国民に豊かな生活をもたらすためには、人口当りの質の高いイノベーション数で相手国を上回る必要があります。そうでないと、日本のイノベーションで一人一人を豊かにするだけの利益を上げることはできません。イノベーションの基盤となるのが大学等での研究であり、その人口当り、あるいはGDP当りの「質×量」での世界順位を高めることは、この面で大切です。

世界各国が研究投資を増やして研究力を高めている現状では、日本の大学の研究力を維持することだけで不十分で、順位が下がっていきます。公的研究資金を出費と考えるのではなく「投資」と考え、アベノミクスの当初の第3の矢としてGDPを高めて、税収増でもって回収するという考えからの科学技術政策や大学政策が必要なのではないでしょうか。

![科学立国の危機失速する日本の学術研究力[豊田長康]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/3895/9784492223895.jpg?fitin=200:300&composite-to=*,*|200:300)