もう3月も終わりですね。三重の桜も咲き始めました。いよいよ今日で国立大学の論文数分析の結論を出したいと思います。

図表の数が30枚で、ちょっと大部になってしまったのですが、年度内になんとかして結論を出したいということなので、我慢をしてお読みください。

******************************************

10.法人化後の国立大学間の論文数増加率に差異を生じた要因(その2)

1)要因分析で検討した各種指標の推移

ここで、前節の論文数増加率の要因分析で検討した各種指標の推移について、以下に示す。

(1)経常収益および附属病院収益を除く経常収益

図表III-177に国立大学における経常収益の推移を示す。法人化以降各大学とも経常収益は増えている。しかし、医学部を有さない大学では、2007年頃をピークに減少に転じている。図表III-178は、附属病院収益の推移を示した図であるが法人化後増収を続けている。経常収益から附属病院収益を差し引いた値の推移では、図表III-179に示すように、医学部を有する大学においても、ピークを過ぎて低下傾向にある。

(2)運営費交付金の推移

国立大学へ交付されている運営費交付金の推移を図表III-180に示す。運営費交付金にはいくつかの種別があるが、全体として年約1%のペースで削減され続けている。図表III-181は、各大学群における運営費交付金収入の推移である。

運営費交付金の中で、法人化第一期においては「附属病院運営費交付金」が急速に削減された(図表III-182)。この交付金は附属病院の経営を支援する意味をもっていた。図III-180 にみるように、運営費交付金総額は2012までに約1千億円超削減されているが、その約半分の600億円弱の削減額を附属病院がカバーしたことになる。なお「附属病院運営費交付金」は、現在では0円となっている。

「附属病院運営費交付金」は論文数には大きくは寄与しないと考えられ、また、交付されている大学とされていない大学があり、削減速度が大きいことから、論文数増加率相関分析に際して攪乱要因となると考えられるので、運営費交付金から附属病院運営費交付金を差し引いた金額(図表III-183)を相関分析に用いた。なお、他の財務諸表上の指標の多くは、例えば「寄付金収益」など、"収益"を分析に用いているが、運営費交付金については「附属病院運営費交付金」を差し引くために「附属病院運営費交付金収入」を用いた。

(3)授業料収益の推移

図表III-184は授業料収益の推移を示した図であるが、法人化後わずかに上昇した後、一部の大学群でやや減少傾向にある。

(4)外部資金の推移

図表III-185に受託研究等収益(国および地方公共団体)および補助金収益の推移を示した。両者ともに大規模大学に集中的に重点投資される傾向の強い補助金である。前者は法人化後やや増加して2007年にピークとなったが、その後戻っている。後者は法人化後、ほとんど0の状況から急速に増加した。補助金の多くを占めるのは、COEなどの研究拠点形成事業や先端研究助成など、国公私大にわたって重点的に配分される競争的研究資金である。

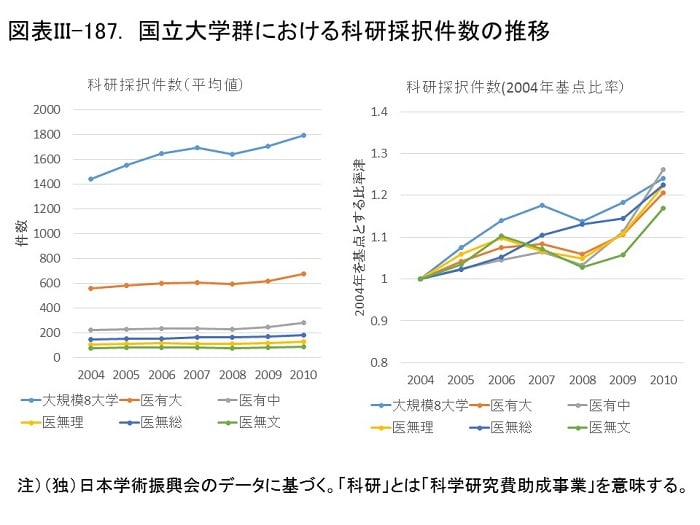

図表III-186は、科研配分額(直接経費)の推移を示した図である。法人化後若干増加した大学もあるが、やや減少傾向にある。一方III-187に示したように、科研採択件数は、増加傾向にある。

受託研究等収益(国及び地方公共団体以外)(図表III-188)は、主として民間との受託研究や共同研究に支払われる研究費であるが、法人化後各大学群ともに増加したが、その後頭打ちとなっている。

寄付金(図表III-189)は法人化後増加したが、その後頭打ち、ないしは減少に転じている。

以上の外部資金を合計した主要外部資金(図表III-190)は、法人化後増加しているが、2009年以降は頭打ちとなっている。

(5)教員人件費、常勤教員数の推移

図表III-193は教員人件費の推移であるが大規模8大学を除く多くの大学群では停滞~低下した。なお、教員人件費には非常勤教員の人件費も含まれており、また、退職金等も含まれる。

常勤教員数(図表III-194)については、大規模8大学や医学部を有する大学群では増加傾向にあるが、医学部を有さない大学群では減少している。医学部を有する大学における常勤教員増の一部は、附属病院の収益増・経営拡大に伴う増であると考えられる。

(6)学生数の推移

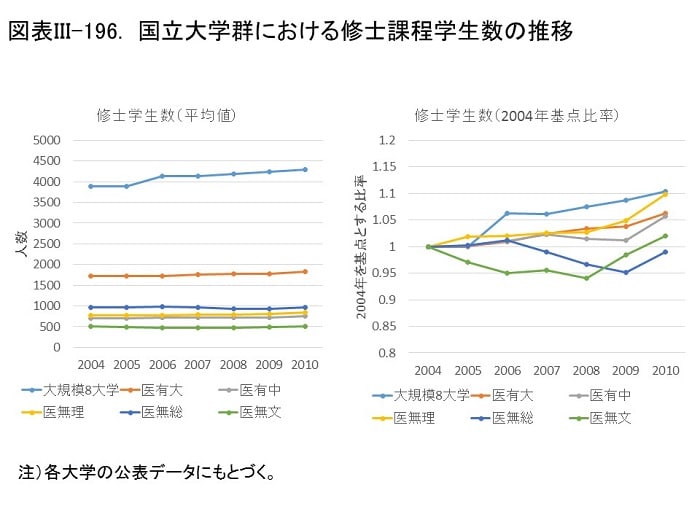

博士課程学生数(図表III-195)は停滞~減少傾向にある。修士課程学生数(III-196)は、概ね増加傾向にあるが、医学部のない総合大学や文系中心大学では、一時期減少した。

学生課程学生数(図表III-197)は、ほぼ一定の大学群と、やや低下した大学群がある。

(7)基盤的研究資金と外部資金の関係性

国立大学の教育・研究を賄っている基盤的資金は、「運営費交付金+学生納付金」であると考えられる。今回、運営費交付金(附属病院運営費交付金を除く)と授業料収益を加えた金額を「基盤的収入」として、相関分析を行った。

図表III-198に「基盤的収入」の推移を示す。国立大学の「基盤的収入」は減少しているが、特に医学部を有さない大学の低下が著しい。

この「基盤的収入」から、「教育経費」を差し引いて、「基盤的な研究資金(狭義)+人件費(教育・研究・管理を含む)」を近似しようとした。(本来は、基盤的な研究資金(狭義)+FTE教員の人件費を割り出したいところであるが、今回の検討では主として公開データを用いているために不可能である。)

なお、財務諸表上の「研究経費」は、補助金等収益などの外部資金を財源とする研究経費が含まれているので、基盤的な研究費を反映しているとは言えない。

図表III-199に基盤的収入から教育経費を差し引いた金額の推移を示した。いずれの大学群も低下しているが、特に、医学部を有さない大学と有する大学の間で、明確な差が生じた。

この「基盤的収入-教育経費」に、各種の外部資金が加わって、研究活動がなされると考えられるわけであるが、まず、公的な研究資金のうちで政策的に重点化(あるいは選択と集中)がなされる傾向の強い競争的資金である「受託研究等収益(国および地方公共団体)」および「補助金等収益」を加えた金額の推移を、図表III-200に示した。

大規模8大学のカーブはフラットになっており、主として運営費交付金の削減によって生じた「基盤的収入ー教育経費」のマイナス部分は、別の形の公的研究資金によって埋め戻されていることがわかる。(ただし、大学として埋め戻されたということであり、個々の研究者に埋め戻されているとは限らない。)

さらに、科研費や民間からの受託研究費等の外部資金が加わると、図表III-201のようになり、大規模大学はプラスとなっているが、中小規模大学では、マイナスのままである。

各大学群の論文数の推移を示した図表III-168を再掲するが、その傾向はこれらの研究資金のカーブと概ね一致していることが読み取れる。ただし、大規模8大学の論文数の推移が外部資金の増の割には論文数の増が小さいことは、先にも検討したところであるが、論文生産性が低いことを示していると考えられる。

なお、大規模大学の論文生産性が低いことは、単価の高い研究を行っているということでもあるが、収穫逓減の状況になっている可能性も否定できない。

これらの「基盤的収入」「教育経費」「外部資金」およびその組み合わせの増加率と論文数増加率の相関を検討した結果を図表III-202に示した。最も強い相関を示したのは、「基盤的収入-教育経費」の増加率であった。これに外部資金を加えた指標では、むしろ相関係数が低下する。このことは、論文産生における基盤的研究資金の重要性を示唆している。

(8)論文数増加率(2008-2012)を目的変数とし、各種財務指標等を説明変数とする重回帰分析

次に、論文数増加率(2008-2012)を目的変数とし、各種財務指標等を説明変数とする重回帰分析を行った。変数減少法によって説明変数を絞り込み、図表III-203に示すように基盤的収入(2005-2009)、教育経費(2004-2008)(負の要因)、受託研究等収益(国及び地方公共団体以外)(2006-2010)、科研採択件数(2006-2010)からなる一次線形回帰式を得た。寄与率は0.469となり、これらの説明変数でもって論文数増加率の概ね半分を説明できることになる。この値は、前節でも述べたように、論文数分析に影響するさまざまな因子を考慮すると、かなり良い価ではないかと考える。

(9)各種指標増加率と論文数増加率の回帰直線の傾き

各種指標増加率と論文数増加率の回帰直線の傾き(a)を図表III-204に示す。これは、各指標増加率と論文数増加率の間で、時系列と矛盾せず、最も高い相関係数が得られる組み合わせの回帰直線の傾きを求めたものである。

直線回帰モデルが成立すると仮定した場合、傾き(a)は指標を変化させた場合の押し上げ効果(あるいは押し下げ効果)を示していると考えられる。旧帝大を除けば常勤教員数増加率と論文数増加率の回帰直線の傾きは約「1」であるので、常勤教員を10%増やせば、論文数が10%増えることが期待されるということになる。

次いで、基盤的収入が0.7、運営費交付金が0.6と比較的高い数値になっており、基盤的研究資金の重要性が示唆される。

外部資金の中では「科研採択件数」が最も高く0.283であり、「科研配分額(直接経費)」は0.14となっている。論文数とより強く関係をするのは「件数」であり、多額の少数配分よりも、少額の多数配分の方が、論文数押し上げ効果が高いことを示唆している。

次いで「受託研究等収益(国に及び地方公共団体以外)」が0.12となっている。これは主として民間からの受託研究や共同研究にかかわる研究資金であるが、国の受託研究や補助金のように選択と集中がなされるというよりも、その多くは妥当な金額を多数配分するという方式に近いと思われる。

受託研究等収益(国及び地方公共団体)および補助金等収益などの、政策的な重点配分型の競争的資金は、論文数押し上げ効果は低い。

(10)まとめ

以上の国立大学の論文数増減の要因分析の主な結果を図表III-205にまとめた。

わが国の学術論文数は海外諸国にどんどんと追い抜かれ、研究面での国際競争力が低下し続けているが、今回の国立大学における論文数増加率の要因分析から、その最も大きな要因は大学への基盤的資金の削減であることが確認された。そして、それに加えて、競争的資金へのシフト・重点化政策が、その思惑とは裏腹に論文生産性を低下させ、論文産生面での国際競争力をいっそう弱めていることが示唆される。

今後、このような事実を踏まえて、財政面での制約の中で、大学の研究面での国際競争力を回復するために、どのような対策を講じるべきか、早急に見直しがなされるべきである。

近々予定されているとされる成果にもとづく運営費交付金の配分政策は、基盤的な研究資金を競争的資金化するということであり、そのことが、国立大学の論文生産性をいっそう低め、国際競争力をますます低下させる可能性がある。

また、法人化後の国立大学間の論文数の差異は、今回の検討でも明らかなように、現場の努力というよりも、政策によって生じたものであり、政策によって生じた論文数や科研費獲得額などの差異を評価指標として資源を再配分する政策は、競争原理とは程遠い代物である。

*********************************************

先日の大学マネジメント研究会で、元文部科学大臣の有馬先生が挨拶され、わが国の論文数および質の低迷ぶりを嘆いておられました。そして、自分は"唯物論者"であるとおっしゃっていました。"唯物論者"とは、研究力を高めるのは、精神論ではなく、人とお金次第である、ということであり、国立大の運営費交付金の年1%削減についても批判しておられました。僕と同じことを、えらい先生がおっしゃっておられることに力づけられました。

さて、これで、国立大学の論文数の分析はとりあえずの締めとしたいと思いますが、言い足りなかったところについては、これからもブログで書いていこうと思っています。では、どうすればいいのか、ということについても、結論が出たわけではありませんしね。