前回のブログで、おおよそのコメントに回答しましたが、回答し忘れたコメントがあります。

arisawaさんのご質問で韓国の大学の「選択と集中」の件ですね。

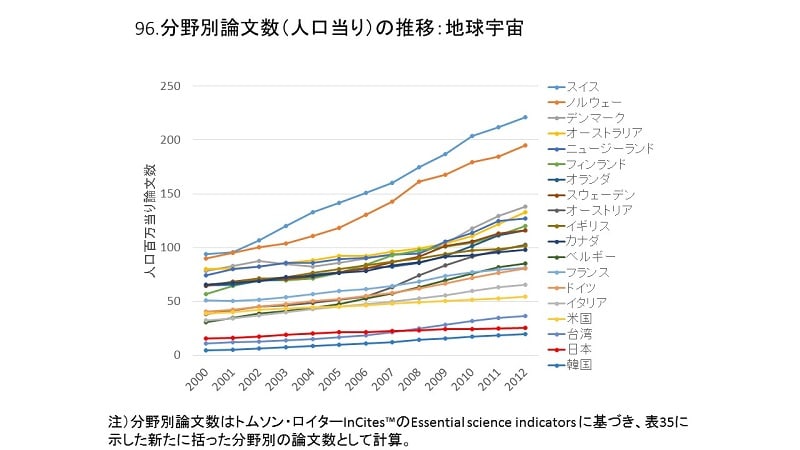

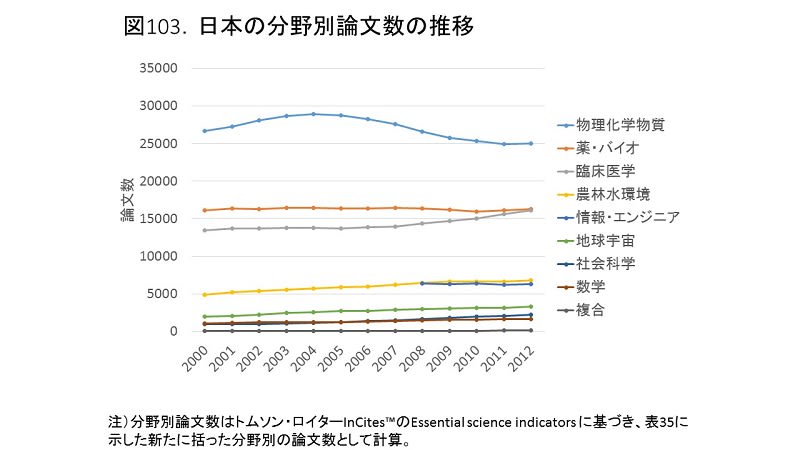

韓国のように大学への研究開発予算全体を増やすのであれば「選択と集中」をした場合に、全体の論文数は増えます。日本の場合「選択と集中」をしても、なぜ論文数が増えないのかと言えば、全体の大学への予算を削減しつつ、「選択と集中」をしているからです。研究費投入額当たりの論文数は、むしろ地方大学の方が多い(つまり論文生産性が高い)のですが、地方大学への研究開発費を削りつつ、上位大学に資源を集中させても、論文生産性の高いセグメントへの資金を削って、論文生産性の低いセグメントに資金を移しているわけですから、日本全体としてはいっそう論文数が減少する可能性があります。また、資金を集中すればするほど、収獲の逓減が起こるというのが経済学の教えるところです。

なお、地方大学から上位大学へ研究開発費を移す場合、地方大学の教員数や研究従事者数を減らした分、同じ数だけ上位大学の教員数や研究従事者数を増やせば、日本全体の論文数は減ることはありません。研究者の研究場所を移動させているだけですからね。ただ、上位大学へ移った研究者は、教育の負担が少なく、地方大学に在籍していた時よりも研究時間が確保できて論文産生には有利です。教員数が削減された地方大学では、残された教員一人当たりの教育負担が増え、研究時間が減少するので、研究者が減った分の論文数減少に加えて、残された教員の研究時間減少による論文数減少が加わります。

さて、今日は、「果たして博士号取得は経済成長と相関するか?」という教育と経済成長の問題を検討してみます。教育と経済成長というテーマは過去にたくさんの研究がなされているようですが、先行研究の調査を十分に行なっていないことをあらかじめお断りしておきます。今回の分析結果と異なる(あるいは同様の)分析結果をご存知の方がおられましたら、お教えいただきますと幸いです。

なお、何回となくお断りしているように、限られた数の国家間の比較であり、また、GDPという数多くの要因に左右され、交絡因子も多い変数を取り扱っているので、データ分析には自ずから限界があります。

***********************************************************

(6)教育レベルとGDP増加率の関係性についての国際比較

次に、OECD主要国について、教育レベルとGDP増加率、学術論文数、イノベーション実現割合の相関関係をOECD.StatExtractsで公開されているデータに基づいて分析した。

表43、表44に、International Standard Classification of Education(ISCED)の概略を示した。

OECD.StatExtractsに記載されている各教育レベルの日本語訳は以下のようにした。

・Attained a tertiary education degree, 25-34 year-olds (%):25-34歳年齢層における高等教育修了割合

・Attained upper secondary and post-secondary non-tertiary education, 25-34 year-olds (%) :25-34歳年齢層における後期中等教育修了割合。なお”attain”の意味については、上記”Attained a tertiary education degree”において、学位取得という、最終的な課程を修了したことを意味する使い方がなされているので、他の教育レベルにおいても、入学(enrollment)した者の数ではなく、課程を修了した者の数と解釈し“修了”と訳した。

・Attained below upper secondary education, 25-34 year-olds (%):25-34歳年齢層における中等教育修了割合

・Graduates by field of education:Tertiary-type A and advanced research programmes:大学・大学院修了者数(学士・修士・博士取得者数)

・Youth neither employed nor in education or training, 15-19 year-olds (%):15-19歳年齢層において、就職もしておらず、教育や訓練を受けていない若者(未就職無教育訓練者)

“tertiary education degree”は、日本の学士、または短期大学士に相当し、”upper secondary and post-secondary non-tertiary education”は、高等学校卒、専門学校卒の教育レベルに相当し、”below upper secondary education”は中学校卒の教育レベルに相当すると考えられる。

Graduates by field of education:Tertiary-type A and advanced research programmesは、4年生大学および大学院修了(学士・修士・博士取得)レベルに相当すると考えられる。

図106は、OECD主要19か国における、2011年時点の25-34歳の年齢層における各教育レベル到達割合を示したものである。

日本の25-34歳の年齢層における高等教育修了割合は、韓国(63.8%)に次いで高く、58.7%となっている。また、日本は高等教育と後期中等教育を合わせて100%となっておりOECD諸国の中で最高である。これは、中等教育(中学校)だけで終わる若者はおらず、全員が中学校を超える何らかの教育課程を修了したことを示している。

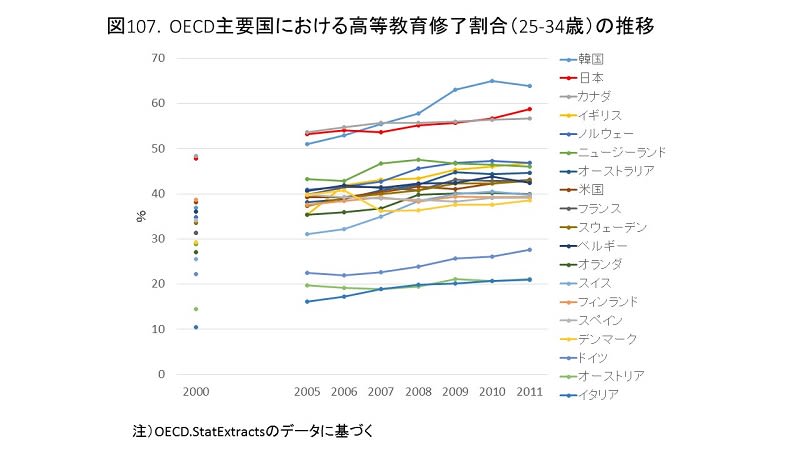

図107には、OECD主要国における高等教育修了割合(25-34歳)の推移を示した。日本を含め、多くの国々で高等教育修了割合は増えつつある。

図108には高等教育および後期中等教育を合わせた修了割合(25-34歳)の推移を示した。2005年以降、日本は100%、韓国は98%が続いており、他の国に比べて突出して高い値が続いている。多くの諸国が徐々に増加しているが、スペインおよびイタリアは、他の諸国に比べて低い値である。

図109には、15-19歳の若者のうち、2010年および2011年において、就職もしておらず、また、教育訓練も受けていない者の割合を示した。2011年の値では日本が10.1%という比較的高い値を示し、スペイン、イタリアに次いで高い値である。これは図108における、日本が後期中等教育以上の教育を100%達成していることを示すデータと対象的な結果である。また、2010年のデータが欠損している国も多いが、日本は2010年から2011年にかけて、未就職無教育訓練者が増えている国の一つとなっている。

次に、高等教育の中でもタイプA以上教育レベルの修了者数、つまり大学・大学院修了者数の、人口を分母にした値を図110に示した。日本はほとんど増えておらず、最近では最下位となっている可能性がある。

日本の人口当り大学・大学院生修了者数が増えていない要因として、日本の若年人口の減少が考えられるので、図111、図112に分析対象国の20-24歳人口の推移を示した。日本の若年人口の急速な減少が認められる。

20-24歳人口当りで大学・大学院修了者数を示してみると(図113)、日本は他の諸国と同様に右肩上がりに増加している。しかし、若年人口当りで示しても、日本は他の諸国に比べて、高い国であるとは言えず、むしろ分析対象国の中では低いグループに入っている。

図114に、OECD主要国における年齢コホートを考慮した博士取得割合の推移を示した。2009年時点では、日本はスペインに次いで低い値である。

図115に博士取得者に占める女性の割合を示した。日本は27.3%と最下位である。

博士取得者数の推移を、人口を分母にした数値(図116)と、若年人口(20-24歳)を分母にした数値(図117)で示した。日本の人口当りの博士取得者数は増加傾向が見られず、右肩上がりの他の諸国との差は大きく広がりつつある。

若年人口を分母にした博士取得者数では、日本は徐々に増加傾向にあるものの、カナダについて2番目に低い値であり、増加率も相対的に小さく、他の諸国との差が広がりつつある。

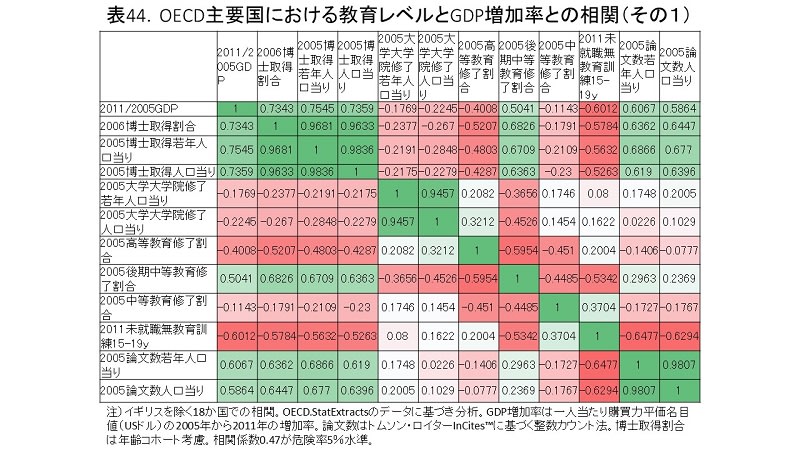

以上の各教育レベルとGDP増加率、イノベーション実現割合、および学術論文数との相関を、リーマンショックの影響が大きく外れ値と考えられるイギリスを除いて検討した。なお、イギリスを含めると相関係数は低下するが、ほぼ同様の傾向が認められる。

GDP増加率は2005~2011年にかけての一人当たり購買力平価USドル名目値GDPの増加率、その他の多くの変数は2005年の値を用いたが、15-19歳の年齢層における未就職または教育訓練を受けていない若者の割合については、2011のデータしか得られないので、それを用いた。また、イノベーション実現割合については、多くの国の実現割合調査期間は2002-2004年の3年間であるが、スイスでは2003-2005年、オーストラリア、ニュージーランドでは2004-2005年、日本は2006-2008年である。

18か国の検討(表44)では、2005年の博士取得割合、若年人口当り博士取得者数、人口当り博士取得者数は、いずれも2005~2011にかけての一人当たりGDP増加率と相関係数0.7以上で統計学的に有意に正相関した。また、若年人口当りおよび人口当り学術論文数とも相関係数0.6以上で正相関した。

若年人口当り、および人口当りの大学・大学院修了者数、および、高等教育修了割合と、GDP増加率および学術論文数との間に有意の相関は認められなかった。

後期中等教育修了割合とGDP増加率との間には有意の正相関が認められ、また、15-19歳年齢層の未就職無教育割合とGDP増加率および学術論文数との間には有意の負の相関が認められた。

教育レベル間では、博士取得割合と高等教育修了割合および15-19歳年齢層の未就職無教育割合との間には負の相関が、後期中等教育修了割合との間には正の相関が認められた。また、後期中等教育修了割合と、高等教育修了割合および15-19歳年齢層の未就職無教育割合との間には負の相関が認められた。

12か国の検討(表45)では、博士取得割合(若年人口当りおよび人口当りを含む)はGDP増加率と相関係数0.7以上で正相関し、プロダクト・イノベーション実現割合と相関係数0.7レベルで正相関し、学術論文数とは0.6レベルで正相関した。

若年人口当りおよび人口当り大学・大学院修了者数と、GDP増加率との間には、有意の相関は認められなかったが、プロダクト・イノベーション実現割合およびプロセス・イノベーション実現割合と間に有意の負の相関が認められた。高等教育修了割合と、GDP増加率およびプロダクト・イノベーション実現割合、プロセス・イノベーション実現割合と間には有意の負の相関が認められた。

後期中等教育修了割合と、プロダクト・イノベーション実現割合およびプロセス・イノベーション実現割合との間には有意の正相関が認められた。

15-19歳における未就職または教育を受けていない若者の割合とGDP増加率との間には、有意の負の相関が認められた。

<含意>

まず、図106に示したように、各国による高等教育制度の在り方はさまざまである。日本や韓国は高等教育修了者の割合が高く、ドイツ、オーストリアでは低い。

表42、表43に示した国際的な教育レベルの分類に従って、各国の高等教育修了割合、後期中等教育修了割合、中等教育修了割合が計数されているわけであるが、各国の独自の異なった教育制度のもとでは、クリアカットに分類できない部分もあると思われる。特に高等教育と後期中等教育との境目については、ある国において高等教育レベルとされている教育システムが、他の国では後期中等教育に分類されているかもしれないし、その逆もありうるのではないかと推測する。

図107に示したように全体としては各国とも高等教育を修了する割合は高くなりつつあり、高等教育の大衆化(ユニバーサル化)が進みつつあると考えられる。

図108は、高等教育修了割合と後期中等教育修了割合の合計を図示したものであるが、多くの国では、徐々に右肩上がりとなっている。ここで、注目されるのが、日本が2005年以来100%となっていることである。つまり、全員が後期中等教育以上の教育、つまり中学校だけではなく、高等学校や専門学校等の教育を修了(attain)したということである。また、韓国も2005年以降98%という高い数値を維持している。

図109は、15~19歳の年齢層において、就職もしていないし、教育訓練も受けていない者の割合を2010年と2011年で示したものである。日本は今回の分析対象国の中では、スペイン、イタリアに次いで3番目に未就職無教育訓練者の高い国となっている。これは、図106、図107における、日本が後期中等教育以上の教育レベルを100%達成していることを示すデータと対照的であり、解釈に困難を感じる結果である。

まず、25-34歳年齢層における後期中等教育修了割合が100%であるというデータと、15-19歳年齢層における未就職無教育訓練者割合が約10%であるというデータの両方が正しいと仮定する。

この仮定の下では、二つの可能性が考えられる。一つの可能性は、日本では15~19歳の年齢層では教育を受けていない若者が約10%も存在するが、その後の10年の間に100%後期中等教育を受けさせているという可能性である。

もう一つの可能性は、日本は25~34歳の年齢層については全員が後期中等教育以上の教育を受けていたが、その約10歳若い年齢層では、急速に教育訓練を受けない若者が増えているという可能性である。図109において15-19歳における未就職無教育訓練者割合は2010年から2011年にかけて増えていること、および、近年、自民党政権下および民主党政権下において、日本の公的な職業訓練制度が縮小されたことなどから、この可能性も否定はできないと思われる。

第三の可能性は、図108または図109のどちらかが、何らかのデータの集計方法の問題により、他のOECD諸国と比較できないデータになっている可能性である。断定はできないものの、図108において、日本のデータが100%ということには不自然さを否めない。

図110は“Tertiary-type A and advanced research programmes”を修了した人数をそれぞれの国の人口で除した値の推移を示したものである。“Tertiary-type A and advanced research programmes”とは、日本では4年生の大学および大学院(修士・博士課程)に相当すると考えられる。

人口当りの大学・大学院修了者数は、OECD諸国が右肩上がりであるのに対して日本は増加しておらず、2011年には日本は19か国中最低となっている。ただし、この結果は、図111、図112に示すように、近年の日本の若年人口の急速な減少が影響していると考えられる。

図113には20-24歳人口当りの大学・大学院修了者数を示したが、先ほどの人口当りの推移と異なり、他の海外諸国と同様に右肩上がりの推移を示している。しかしながら、2011年時点では、日本は他諸国に比して多いとは言えず、むしろ低い部類に入っている。

図106、図107では、日本は“高等教育”の大衆化が最も進んでいる国の一つということになるが、図110、図113からは、“大学”の大衆化については、他国に比してあまり進んでいない国の一つということになる。考えられる可能性としては、日本の短期大学(タイプBの高等教育)が他国に比して非常に多いのか、または、先ほどと同様に教育機関の分類や集計方法に問題がある可能性も否定できない。

年齢コホートを考慮に入れた博士取得率(図114)では、日本はスペインに次いで低い国となっている。この要因の一つとしては、日本の博士の女性比率が海外に比較して低いことが挙げられ、2009年時点で27%と、分析対象国中最低となっている。なお、韓国も女性比率が30%と日本に次いで低い国であり、博士取得割合についてもスペイン、日本に次いで低い国となっている。

人口当り博士取得者数(図116)では、日本は最下位となっており、他の諸国とは隔絶して低い値となっている。ただし、上記のように、日本の若年人口の減少の影響があるので20-24歳人口当りの博士取得者数(図117)を調べたが、日本は最低ではないものの低い値であり、増加率は他諸国に比べて緩慢で、多くの諸国との差が開きつつある。

表45、表46の相関分析において、18か国における検討でも、また、12か国における検討でも、博士取得割合および(若年)人口当り博士取得数が、その後のGDP増加率と相関係数0.7以上という比較的高い値で統計学的に有意の正相関をし、また、12か国の検討でプロダクト・イノベーション実現割合、および学術論文数とも正相関をした。

博士取得割合と学術論文数が相関をするのは当然と思われる結果であり、また、プロダクト・イノベーション実現割合と相関をすることについては、院生が大学院の課程において行った研究そのもの、または、研究グループ全体の研究成果が企業のイノベーションに結び付くこともあるかもしれないし、また、課程修了後の学生が、その後の企業のイノベーションの担い手となっていることも考えられ、おそらくその両方の効果が、GDP増加率に寄与している可能性があるのではないかと推測する。

次に“大学”という制度が経済成長に寄与するかどうかについては、短期大学等も含む高等教育(Tertiary education)修了割合、および、 (若年)人口当り大学・大学院修了者数は、両者ともGDP増加率、プロダクトおよびプロセス・イノベーション実現割合と負の相関を示す傾向にあった。ただし、GDP増加率との相関は12か国間では有意であったが、18か国間ではその有意性は失われ、やや不安定な結果となった。

一方、後期中等教育修了割合は、18か国の検討ではGDP増加率との間に有意の正相関が認められた。ただし、12か国ではプロダクトおよびプロセス・イノベーション実現割合との間に正の相関が認められたが、GDP増加率との相関に有意性が失われ、これもやや不安定な結果となった。

高等教育修了割合と後期中等教育修了割合との間には相関係数0.6~0.7という比較的強い負の相関が認められ、両者は相反的な関係にある。つまり、一方が正相関する因子とは、他方は負の相関をしやすいことになることにも留意する必要がある。

なお、高等教育修了割合と後期中等教育修了割合との合計、つまり、後期中等教育以上の教育を修了した者の割合については、表には示していないが、GDP増加率およびイノベーション実現割合と有意の相関は認められなかった。

教育と経済成長の関係性についての先行研究は多数あり、そのすべてを俯瞰したわけではないが、基礎教育は経済成長と相関するが、高等教育については否定的な報告が多い。(外谷英樹:経済成長における高等教育のシグナリング機能と政府教育支出の役割。日本経済研究、No29:p163-198、1995。橋本圭司:オーストラリアの教育水準とGDPの関係について。オーストリア研究紀要、第38号:31-37、2012.)

今回のOECD主要国における検討結果においても、大学や高等教育と経済成長の関係性については、先行研究と整合的な結果であった。また、後期中等教育修了割合が経済成長率と正の相関をすること、および2011年のデータではあるものの、15-19歳の未就職または無教育訓練者の割合が、GDP増加率と負の相関を示したことは、基礎教育が経済成長と相関するという先行研究の結果と整合的である。

Spence (Job market signaling. Quarterly Journal of Economics 87:355-374, 1973)が提案した高等教育が持つシグナリング機能に基づいた思考をするならば、大学生の割合が多くなるほど、企業にとっては優秀な人材を雇用する判断根拠がより曖昧となり、経済成長に負の影響を及ぼすというロジックになる。そして、この仮説を裏付けるかのように、今回の分析でも、やや不安定な結果ではあるものの、大学や高等教育修了割合が高い国ほど、経済成長率が低い傾向が認められる。

ただし、このシグナリング機能だけで高等教育と経済成長の関係性を説明することには、やや無理があると感じられる。

OECD諸国においては、ドイツやオーストリアのように、大学への進学率は20~30%と低いが、博士取得率はむしろ高く、同時に後期中等教育における職業訓練教育の制度が整っており、高い経済成長率を達成している国々がある。

つまり、イノベータとしての能力がある人財にはイノベータとして育つ最適の教育を提供し、より単純な作業の仕事の方が適している人財には、しっかりとした職業訓練的教育を提供する。この両者の比率、量および質の適切性によって経済成長に差が生じる可能性があるのではないかと推測する。ただし、誤解の無いように付記すると、職業訓練的教育と一口に言ってもさまざまであり、本報告書では、工場のラインでの作業からより高度な職業の資格取得までを含んだ教育訓練を意味する概念として用いる。

現在、図107、図110、図113に示すように、OECD主要国では、すべての国で高等教育を受ける比率が上昇しており、高等教育の大衆化が進んでいる。なお、日本は図107においては、大学の大衆化が最も進んだ国の一つになっているが、図110、図113では、むしろ大衆化が進んでいない国の部類に入る。

いずれにせよ、もし、大学の大衆化が進んだ時に、本来、職業訓練的教育をしっかり行わねばならない人財に対してそれがおろそかになるのであれば、経済成長にとってマイナスになる可能性があるが、一方、たとえ、大学の大衆化が進んだとしても、大学が職業訓練を必要とする人財に適切な職業訓練的教育を提供するとともに、イノベータの能力のある人財にはイノベータに適した教育を施すのであれば、経済成長にはマイナスとならないのではないだろうか?

日本は、今回の分析対象国の中では、イノベータの源泉と考えられる博士取得割合が最低の国の一つであり、また、同時に、若年人口の未就職・無教育訓練割合が高く、職業訓練教育がなされるべき層に十分なされていないと考えられる国の一つとなっている。

日本は、優秀な博士取得者数をもっと増やすとともに、いったん縮小させた公的職業訓練制度を何らかの形で再度充実しなおすことを含め、イノベータ育成教育と職業訓練的教育の両方の量的・質的拡大を同時に進める必要があるのではないだろうか。

なお、日本の博士の女性比率が最低であることは、女性のイノベータを発掘できる余地が残されていることを意味し、これは、日本にとって一つの救いであろう。

最後に、図76の論文産生に関係する諸要因の因果関係を推測する仮説においては、博士取得割合を考慮していなかったが、図118においては、“博士取得割合”および“職業訓練的教育割合”を観測変数として挿入するパス図(仮説)を描いてみた。