今回のブログで、研究開発費と学術論文数の国際比較の結論を述べます。

***********************************************************************

4)主要国における大学への公的研究開発資金と論文数の時系列を考慮した相関分析

上記の分析の結果、主要国における論文の産生には、大学への公的研究開発資金供給額が重要な役割を果たしていることが示唆されたので、さらにそれを補強するために時系列を考慮した相関分析を行なった。

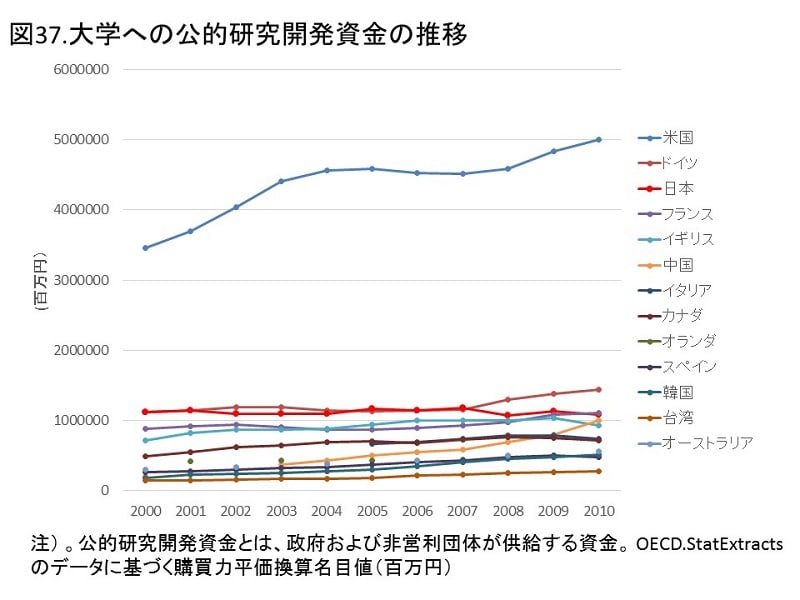

図37、38、39に、主要国における大学への公的研究開発資金の推移を、購買力平価換算名目値(百万円)、人口当りの値、GDP当りの値で示した。また、図40、41、42に、主要国の論文数の推移を、論文数、人口当り論文数、GDP当り論文数で示した。

大学への公的研究開発資金の推移(図37)では、最近の約10年間、日本だけが停滞~減少傾向にある。論文数の推移(図40)では、他の国がすべて上昇傾向にあるのに対して、日本だけが論文数が停滞~減少傾向にあり、概ね公的研究開発資金の推移と同様の傾向を示している。

人口当り大学公的研究開発資金(図38)については、日本だけが停滞~減少傾向を示し、2006年にスペイン、台湾に、2008年に韓国に追い抜かれ、中国を除いて最低となっている。人口当り論文数の推移(図41)では、日本だけが停滞~減少を示し、2002年、2004年、2007年に、それぞれスペイン、台湾、韓国に追い抜かれ、中国を除いて最下位となっている。研究開発資金と論文数とで、追い抜かれた年に数年のずれがあるものの、両者は同様の傾向を示していると考えられる。

GDP当り公的研究開発資金(図39)でも、日本だけが停滞して2006年に韓国に抜かれて中国を除いて最低となっており、GDP当り論文数の推移(図42)においても、同様に日本だけが停滞し、2004年に韓国に抜かれて、中国を除いて最下位となっている。

表16に供給源別研究開発資金増加率と論文数増加率の相関を示した。これは、各供給源別研究開発資金についての2000年の値を基点にした2009年の値(2009年値/2000年値)と、論文数についての1999-2001年3年平均値を基点とした2008-2010年3年平均値の相関係数を示したものである。なお、データが欠損している関係で、イタリアは2005年を基点とした2009年の値、オーストラリアは 2000年を基点とした2008年の値、オランダは 2001年を基点とした2009年 の値でもって、それに対応する年度の論文数増加率を分析に用いた。

各研究開発資金増加率とも、論文数増加率との間に統計学的に有意の正の相関関係が認められた。最も強い相関を示した項目は、政府と非営利団体から大学への研究開発資金(公的研究開発資金)、大学研究開発資金(自己負担分を除く)、政府から大学への研究開発資金であり、これは、前項における相関分析と同様の結果であった。

研究開発費の国際比較をする場合には、各種の因子が計上値に影響を与える問題点について述べたが、増加率についての相関係数が人口当りおよびGDP当りの場合の相関係数に比べて改善していることは、研究開発資金の計上値に影響を与える各種因子の影響が、増加率をとることによって一部打ち消された可能性もあると考える。

図42には、公的研究開発資金の増加率と、論文数の増加率の相関関係を示した。相関係数0.9826(決定係数0.9656)と強い相関が認められ、しかも、回帰直線はほぼ45度線と一致した。つまり、大学への公的研究開発資金を2倍供給した国は論文数も2倍となり、3倍供給した国は3倍に、4倍供給した国は4倍になるという、1対1の対応関係が認められた。

以上の分析結果は、過去10年ほどの間に生じた主要国間における学術論文数の増減の差異は、大学への公的研究開発資金(FTE考慮)の増減の差異によって、その9割以上を説明できることを示している。

日本は、他諸国がこの10年間に大学への公的研究開発資金(FTE考慮)を増やす中で、唯一停滞~減少させ、その結果学術論文数が増加せず、他諸国との差が開いたと考えられる。

<含意>

今回の、研究開発費と学術論文数の関係性についての国際比較における主要な論点を以下にまとめる。

まず、研究開発費および研究者数の計上方法の改善の必要性についてである。

研究開発費の国際比較は、国による研究者の定義の違いや、仕訳の基準の違いなど、数多くの問題点が存在し、困難な面を有する。特に、日本の総務省による研究開発費や、日本の科学技術予算は、他の諸国に比較して研究開発費としては過剰計上していると考えられ、それでもって国際的な比較を行うことは、誤った結論を導く可能性がある。

OECDは、文部科学省科学技術・学術政策研究所による調査データにもとづくフルタイム換算(FTE換算)によって補正した日本の研究開発費を公表しているが、今回の分析からはOECDの公表する値は、総務省の公表する値よりも研究開発費として妥当性が高いと判断され、より実態に近い値であると考えられる。

研究開発費を計上する上で、そして研究者の人件費を計上する上で、フルタイム(FTE)換算を行うことは非常に重要な視点である。神田ら6)によれば、日本の大学における教員の研究時間が減少しており、つまりFTE教員数が減少しており、それが論文数の減少につながっていることが示唆されている。

仮に、大学の予算が変わらず、教員数が変わらなかったとしても、教員の研究時間を減少させる各種の負荷が、研究開発費および研究者数を減らすことと同義であると認識することは重要である。

さらに、物件費の仕訳についても、国際比較が可能となるように研究開発費の仕訳の基準を海外諸国に合わせるよう検討するべきである。

このような国際比較が可能な研究開発費の計上システムを確立することによって、データに基づいた適切な政策立案が可能となり、誤った結論が導かれることを防ぐことができる。

研究開発費の国際比較にはさまざまな問題点があるにもかかわらず、今回、OECDの公表しているデータに基づいて主要国における研究開発費と学術論文数の相関分析を行なったところ、信頼に足ると考えられる結果が得られた。

今回の分析により、主要国における学術論文数の差異は、大学への公的研究開発資金(FTE考慮)の差異によって、その8~9割を説明できること、そして、公的研究開発資金の増加率と学術論文数の増加率の間には強い正の相関関係(相関係数0.9826)が認められ、1対1の対応関係にあることが示された。

日本の人口当りおよびGDP当りの日本の大学への公的研究開発資金(FTE考慮)は、主要先進国の中で最低レベルであり、また、この10年ほどの間、すべての主要国が大学への公的研究開発資金(FTE換算)を増加させたにもかかわらず、唯一日本だけ増加させることができなかった。

もちろん企業から大学への研究開発資金も重要であり、日本の大学は企業からの研究開発資金を増やすためにいっそうの努力をする必要があるが、この10年間に主要国間の学術論文数の差異を生じさせた要因としては、大学への公的研究資金(FTE考慮)の供給の差異の方がはるかに大きな影響を与えたと考えられる。

日本の学術論文数のプロットは、他諸国の公的研究開発資金と学術論文数の回帰直線上にほぼ位置することから、学術論文産生における日本の競争力の低下は、日本の大学の生産性の低下によるものではないことを示している。また、別の見方からすれば、この10年間の国立大学法人化、競争的環境の強化、評価制度導入、上位大学への重点化(選択と集中)等の各種政策によっても、現在までのところ学術論文の生産性の向上はマクロ的には得られていないし、今後、日本政府が大学への研究開発資金(FTE考慮)を増やさずして、競争的環境の一層の強化や上位大学への一層の重点化を行ったとしても、そのような政策がマクロ的に有意の生産性向上をもたらす根拠はどこにも見当たらない。

今回の分析結果から、日本が、この10年間学術論文の産生の面で国際競争力を失った最大の原因は、まず、他の主要国に比べて人口やGDPに見合った大学への公的研究開発資金(FTE考慮)を供給していないこと、そして、この10年間に他の主要国すべてが大学への公的研究開発資金(FTE考慮)の供給を増加させたにもかかわらず、日本だけが唯一停滞~減少させたことによると結論される。

*******************************************

とりあえず、研究開発費と学術論文数の国際比較の検討はこれで一応の終わりとなります。今後は、もし、可能であれば研究者数や研究補助者数の国際比較、研究分野毎の国際比較などを行なって、それからいよいよ本論の、日本の国立大学の分析に移ることになります。

国大協には、今年度も研究を継続する旨を、会議で報告していただくことになりました。

いつ頃完成するかは、今後の僕自身の研究者としてのFTEがどの程度かによりますね。学長としての仕事が増えて0.1人分くらいしか研究できなければ、ずいぶんと先になりますね・・・。