今回は、文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)による「科学研究費助成事業データベース(KAKEN)と論文データベース(Web of Science)の連結によるデータ分析」をご紹介します。このデータは、科学研究費の配分について、競争的資源配分および重点化配分(選択と集中)の問題点について、おそらく初めての科学的根拠を示しています。この意味で、非常に重要なデータであり、科学研究費のみならず、経営学一般においても重要な意味を持っているものと思います。

実は、2012年に内閣府の総合科学技術会議の下に「基礎研究及び人材育成部会」という会議があり、僕もその委員の一人として参加させていただきました。その12月にまとめられた「中間とりまとめ」は内閣府のHP上で見ることができます。この審議会での論点の一つとして、科学研究費補助事業(科研費)のあり方が取り上げられ、科研費を増やしているにも関わらず、日本の学術論文数がが停滞していることが問題にされました。とくに基盤研究(C)のような、広く浅く研究費を配分している研究種目が批判の対象となり、あり方を見直すべきということが書かれています。僕は、まず、学術論文数は研究費と相関すること、そして、科研費を増やしたとしても、国立大学の運営費交付金は削減されているので、相殺されて学術論文数が増えないことは当然であることを意見として述べました。しかし、僕の発言は、選択と集中主義論者の多い中で、怪訝な顔をして見られたように感じています。

この他、中間とりまとめには、研究大学の重点化や大学の部局ごとの新たな会計システム(管理会計とのことです)の導入など、僕個人としてはあまり賛成できない論点が含まれており、疑義を申し立てたのですが、申し立てた時期が遅く、時間切れということでほとんど採用されずに、「中間とりまとめ」が作成されています。この中間とりまとめを読まれた方は、僕が委員の一人として入っていますが、必ずしも賛成ではなかったことをご理解いただきたいと思います。

その、数か月後の2013年の3月6日の科学技術・学術審議会第7期研究費部会の資料として、今回ご紹介するNISTEPの研究結果が提示されています。当時のNISTEPの所長であった桑原輝隆さんが、このデータでもって、現行の科研費のあり方を変える必要のないことを省内に説明して回られたとうかがっています。科研費の在り方が変えられようとしていた矢先に、間一髪のタイミングでこのデータが出て、間違った方向で科研費のあり方が変えられることを防ぐことができたものと思っています。

それにしても、このような膨大、かつ画期的なデータをおまとめになったNISTEPの研究員の皆さんに敬意を表したいと思います。この分析結果は、ようやく、近々正式の報告書として公表されるということです。

**********************************************************

6.科学研究費(科研費)と論文数の関係性についての分析

1)文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)による「科学研究費助成事業データベース(KAKEN)と論文データベース(Web of Science)の連結によるデータ分析」より

ここでは、文部科学省科学技術・学術政策研究所によってなされた、「科学研究費助成事業データベース(KAKEN)と論文データベース(Web of Science)の連結によるデータ分析」(桑原輝隆)から、当該研究所の許可を得て、一部のデータを引用し、本報告書なりの表現でもって提示するものである。以下、「NISTEPによるKAKEN-WoS連結分析」と略す。なお、本報告書が分析をしているInCites™もWeb of Science(WoS)のデータベースに基づいている。

この研究結果の要旨は、科学技術・学術審議会第7期研究費部会第一回(2013年3月6日)の資料4として、ウェブ上で公開されている。ただし、本資料には「取扱注意(途中結果であり、最終的な結果が変わる可能性があります。)」の但し書きがある。本研究は、近々、正式の報告書として公表される予定とのことであるが、基本的な結論は変わらないとのことである(私信による)。

本研究の主な留意点を以下に示す。

(1)WoS論文でKAKEN成果とマッチングしなかった論文を「WoS-非KAKEN論文」、WoS論文でKAKEN成果とマッチングした論文を「WoS-KAKEN論文」、WoS未収録論文等を「非WoS-KAKEN論文」と呼称。

(2)1996~2008年のWeb of Scienceに収載されている論文(以下WoS論文)について分析。

(3)WoS論文は人文・社会科学系分野を除き、自然科学系分野の論文を分析。

(4)論文数は整数カウント法。

<パート1>日本の論文におけるKAKEN論文の状況分析

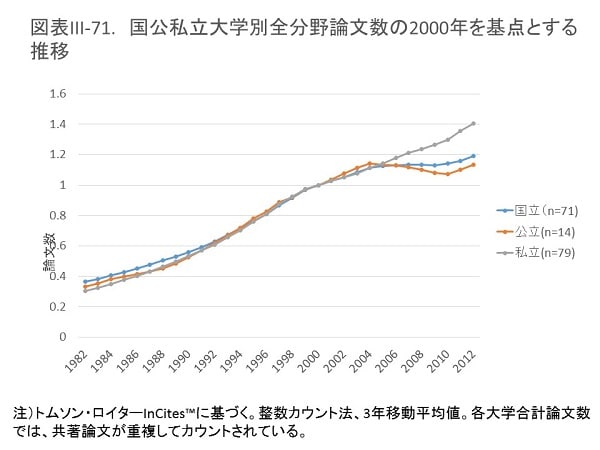

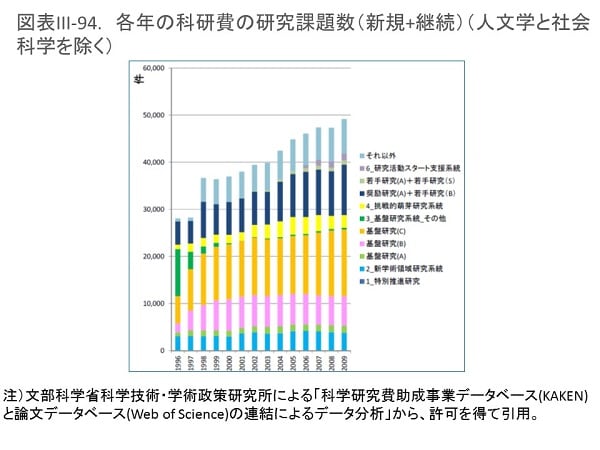

図表III-94には科研費の研究課題数の推移が示されており、III-95には直接経費総額の推移が示されている。研究課題数は増えているが、直接経費は2004~2009年の間はほぼ横ばいとなっている。

図表III-96から、WoS-KAKEN論文数は2000~2005年にかけて増えていることがわかる。WoS-非KAKEN論文は、やや減少傾向にあることが伺える。

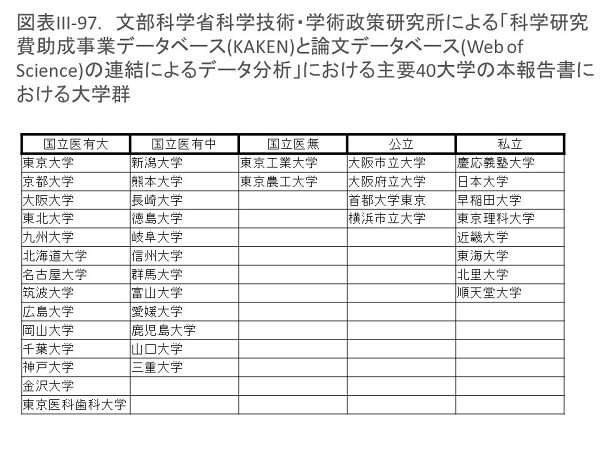

NISTEPによるKAKEN-WoS連結分析には、主要40大学についてのデータが掲載されているので、それを、本報告書の前節と同様の大学群に分け(図表III-97)、グラフ化した。

図表III-98は、大学群別のWoS論文数の推移である。つまり、本報告書で検討してきたInCites™による論文数と基本的に同じ性格の論文数であるが、人文学・社会科学論文が除かれている。今までの本報告書の分析結果と同様に、私立大学は増加し続けているが、他の大学群では近年停滞傾向を示している。

なお、国立医無群、つまり医学部を有さない国立大学群で比較的高い値を示しているのは、東京工業大学という非常に論文数の多い大学と東京農工大学の2大学だけしか含まれていないからである。必ずしも国立医無群全体の動向を示しているとは限らないことに留意する必要がある。また、私立大学についても、一部の有力私立大学に限られたデータであることに留意する必要がある。

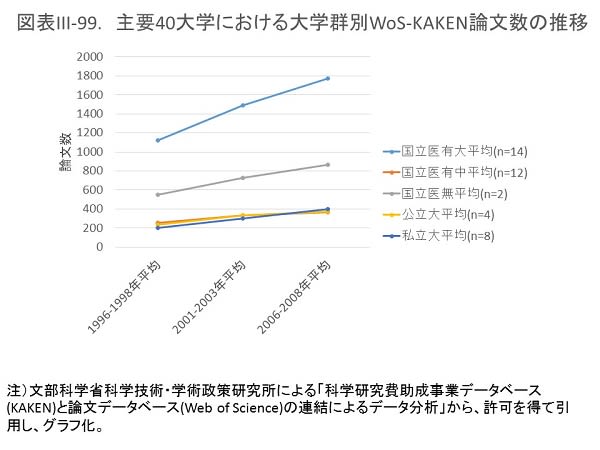

図表III-99は、WoS-KAKEN論文数、つまり、Web of Scienceの論文データベースに収載されている論文の中で、科学研究費助成事業(科研費)と関連付けられる論文数の推移が示されている。WoS-KAKEN論文数については、各大学群とも増加を続けている。

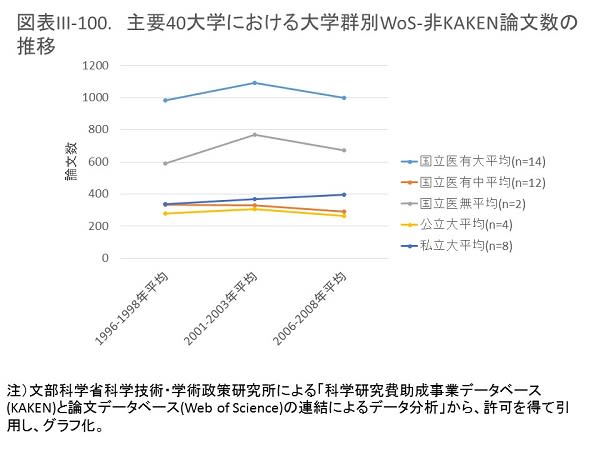

図表III-100は、WoS-非KAKEN論文数、つまりWeb of Scienceの論文データベースに収載されているが、科学研究費助成事業(科研費)とは無関係の論文数の推移が示されている。私立大学については継続的に増加しているが、他の大学群は減少している。

図表III-101は、WoS論文数に対するWoS-KAKEN論文数の割合を大学群別に示したグラフである。各大学群ともWoS-KAKEN論文数の比率が上昇している。これは、論文産出において、科学研究費助成事業(科研費)の比重が高まりつつあることを示していると考えられる。

図表III-102~III-104は、図表III-98~III-100について1996-1998年値を基準とする比率で表現したグラフである。

図表III-102のWoS論文の推移では、私立大学および医学部を有する大規模国立大学は継続的に増加しているが、他の群は頭打ちとなっていることがわかる。なお、医学部を有する中規模大学は早期に増加率が鈍化していることもわかる。

図表III-103 のWoS-KAKEN論文数の推移では、すべての大学群が増加を示している。ただ、私立大学が最も順調な増加率を示しており、医学部を有する中規模国立大学群については、近年の増加率がやや鈍化しつつある。

図表III-104のWoS-非KAKEN論文数の推移では、私立大学群だけが継続的に増加しているが、他の大学群では2001-2003年以降腰折れを起こして減少に転じている。中でも、医学部を有する中規模国立大学は、早期から減少している。

<パート2>WoS-KAKEN論文の特徴と生産性分析

図表III-105,III-106には、論文生産性の分析上の留意点が説明されている。

図表III-107には研究課題当りの直接経費、III-108には研究課題数、III-109には直接経費総額が示されている。研究種目は、課題あたりの直接経費の多い順に左から並べた。

図表III-110 ~III-112には、研究課題あたりのWoS-KAKEN論文数、被引用数トップ10%のWoS-KAKEN論文数、および被引用数トップ1%のWoS-KAKEN論文数が示されている。重点配分がなされる基盤研究(A)、基盤研究(B)、若手研究(A)(S)で高い値となっている。

図表III-110

図表III-110

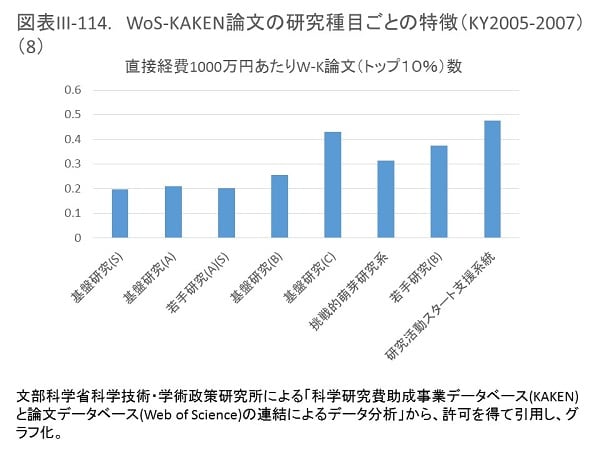

図表III-113~III-115には、直接経費1000万円あたりのWoS-KAKEN論文数、被引用数トップ10%のWoS-KAKEN論文数、および被引用数トップ1%のWoS-KAKEN論文数が示されている。研究課題あたり論文数とは逆に、少額配分する基盤研究(C)、挑戦的萌芽研究系、若手研究(B)、研究活動スタート支援系統で、高くなっている。

<含意>

文部科学省科学技術・学術政策研究所による「科学研究費助成事業データベース(KAKEN)と論文データベース(Web of Science)の連結によるデータ分析」(以下NISTEPによるKAKEN-WoS連結分析)は、最近の日本の学術論文数からみた国際競争力の低下、および、学術論文の生産性(productivity)について貴重なデータを提供し、国の科学技術政策の意思決定に対しても影響を与える重要な研究であると考える。今回は、当該研究所の許可を得て、当該研究の膨大なデータ分析の一部について、本報告書なりの表現方法でもって、提示したものである。

まず、NISTEPによるKAKEN-WoS連結分析におけるパート1「日本の論文におけるKAKEN論文の状況分析」の意義としては、日本の政策決定者の中に、最近の日本の学術論文数の停滞と国際競争力の低下に対して、科研費を増額しているのにもかかわらず効果がない、との見解があったことに対して、効果があることを明確に示したことである。どの大学群においても、各群で多少の差はあるものの、科研費に関連する学術論文数は増えていた。

顕著に減少していたのは、国公立大学における科研費に直接関係のない学術論文数である。科研費に関係のない学術論文数(WoS-非KAKEN論文数)減少の原因としてまず考えられるのは、大学に対する基盤的研究資金(基盤的運営費交付金)の減少である。これは、2004年の国立大学法人化以前から始まっており、法人化後も継続的に続けられている。基盤的研究資金(基盤的運営費交付金)が削減されると、まず、それまで各学部・学科を通じて各研究室に配分されていた研究費(講座研究費等)が削減され、さらに、教員数が削減される。企業等との共同研究で研究費が十分確保できなければ、WoS-非KAKEN論文数は減少することになる。

また、基盤的研究資金(基盤的運営費交付金)が削減されれば、まずは講座研究費等の減額によりWoS-非KAKEN論文数が減少するが、教員数の削減に至れば、科研費等の競争的研究資金の獲得にも影響すると考えられ、WoS-KAKEN論文数にも影響すると考えられる。国公立大学のWoS-KAKEN論文数の伸びが有力私立大学に比較して低いことも、基盤的研究資金(基盤的運営費交付金)の削減の影響であることが推測される。

基盤的研究資金を削減し、それを競争的研究資金に移行させれば、学術論文数が増える(研究機能が向上する)という単純な競争原理主義にもとづく政策が間違いであることを、このデータは示している。なお、有力私立大学においても今後教員数の削減に至れば、国公立大学と同様の研究力の低下を来たすものと推測される。

次に、NISTEPによるKAKEN-WoS連結分析におけるパート2「WoS-KAKEN論文の特徴と生産性分析」は、安易な重点化(選択と集中)政策に対して警鐘を鳴らすデータである。

科研費の各研究種目には、重点化(選択と集中)する形で、比較的限られた数の課題に対して多額の研究費を配分する種目(基盤研究S,A,Bなど)と、広く少額の研究費を配分する種目(基盤研究Cなど)がある。NISTEPによるKAKEN-WoS連結分析では、それらの生産性が分析されている。研究課題あたりの論文数、あるいは被引用数の多い高注目度論文(トップ10%あるいはトップ1%論文)の数においては、重点化(選択と集中)をして配分する研究種目の方が多かった。しかし、研究費総額あたりの論文生産性については、少額の研究費を広く配分する研究種目(基盤研究Cなど)の方が高かったのである。

このデータは、重点化(選択を集中)をすれば、質の高い(高注目度の)論文数が増えるという、単純なロジックが必ずしも正しくないこと、そして、むしろ、浅く広く「ばらまき」に近い配分の方が、総体としては質も含めた生産性が高い結果をもたらしうることを示唆するものである。もっとも、基盤研究Cは、「浅く広く」配分する研究費ではあるが、その競争率は3倍以上もあり、単純な「ばらまき」とは言えないかもしれない。

いずれにせよ、このデータは、ばらまきはすべて悪であり、重点化(「選択と集中」、「メリハリをつけた配分」、「戦略的な配分」等の数多くの表現がある)をしさえすればよいという安易な重点化(選択と集中)至上主義にもとづく政策決定に警鐘をならすものであると考えられる。

重点化(選択と集中)政策により資源を特定の部門や分野に集中しすぎれば、収穫逓減の法則により生産性が低下することは経済学が教えるところである。本来「重点化(選択と集中)」は、あるいは管理会計にもとづく資源配分は、基本的には生産性の高い部門に資源を集中するべきであり、その意味では「基盤研究(C)」という「ばらまき」に近い型の配分に対して、もっと資源を"集中"するべきであるという考えも成り立つのである。