長者ケ平遺跡、東山道跡が国史跡に 国文化審が答申

国の文化審議会は21日、那須烏山市鴻野山にある長者ケ平遺跡と、隣接する同市とさくら市鍛冶ヶ沢にまたがる東山道跡を国指定史跡とすることを塩谷立文部科学相に答申した。名称は「長者ケ平官衙遺跡附東山道跡(ちょうじゃがだいらかんがいせきつけたりとうさんどうあと)」。

長者ケ平官衙遺跡は、奈良時代から平安時代の役所跡(官衙)で、掘立柱建物の正殿と東西脇殿をコの字形に配置し、正殿の南に前殿と八脚門が並ぶ政庁域、その西側に掘立柱建物や礎石建物の倉庫群が並ぶ正倉域がある。遺跡の範囲は南北350m、東西350mで、指定対象面積は約13ヘクタール。

また、同遺跡北西に8~9世紀ごろの古代東山道跡、西側に東山道と交差する道路跡(通称タツ街道)も発掘された。

同遺跡が交通の要衝にあるため、南の下野国芳賀郡にあった新田駅家、下野国芳賀郡衙と推定される堂法田(どうほうだ)遺跡(真岡市)と関連した行政と物流ターミナル的な機能を有する郡役所跡とみられる。

「古代国家の交通体系や地方支配体制を具体的に示すきわめて重要な遺跡」としている。

県内の国指定官衙史跡とは、下野国庁跡(栃木市)、那須官衙遺跡(那珂川町)、上神主(かみこうぬし)・茂原官衙遺跡(宇都宮市・上三川町)に次いで4件目。

[参考:下野新聞、読売新聞、産経新聞]

[2008.7.22掲載分]

那須烏山・さくら市 長者ケ平遺跡と東山道、タツ街道 年度内に国史跡

昨年3月に県教委文化財課は、2001年から発掘調査をしていた那須烏山市鴻野山にある「長者ケ平(ちょうじゃがだいら)遺跡」を、「八世紀前後にかけての、古代の役所跡少なくとも芳賀郡の支所」との公式見解を示していた

官道部分を合同で発掘調査し、申請準備を進めている那須烏山、さくら両市教委が、隣接する古代官道の東山道とタツ街道と併せ、年度内にも国指定史跡となる見通しであると明らかにした。

申請範囲は、長者ケ平遺跡の官衙域と、那須烏山市とさくら市にまたがる東山道約500mとタツ街道約600m。全体は南北480m、東西380m、面積は約12万9千㎡に及ぶ。

[参考:下野新聞]

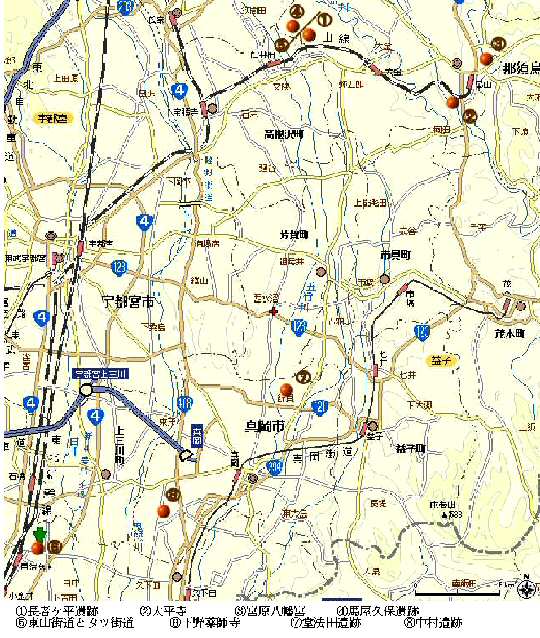

周辺遺跡

①長者ケ平遺跡

奈良・平安時代に営まれた役所跡。

源義家が、奥州征伐を終えて都に帰る途中、強大な富と力を持つ長者の後患を恐れ、焼き滅ぼしたという「長者伝説」が残される。

②太平寺(滝尾山正眼院)

延暦22年(803)坂上田村麻呂が蝦夷討伐のおり、大願成就を祈願し千手観音菩薩を安置し堂宇を建立したのが始まりとされ、嘉祥元年(848)慈覚大師円仁によりが開基されたといわれる。

③宮原八幡宮

延暦14年(795)坂上田村麻呂が蝦夷討伐の勝利を祈願し、筑紫山に宇佐八幡宮を勧請したのが始まりとされ、明応2年(1493)那須資実(すけざね)烏山城の拡張を行った際、現在の地に遷社されたといわれています。

④馬屋久保遺跡

平成元年に県内で初めて発掘された「東山道」の平安期の側溝のある路面が出土している。

⑤東山道とタツ街道

東山道は畿内と東山道諸国の国府を結ぶ幹線道路で、七道の中で近江・美濃・信濃・上野・下野・陸奥の各国国府を通る道を中路とした。陸奥国府・多賀城より北は小路とし、北上盆地内の鎮守府まで続いた。

タツ街道は、長者ケ原遺跡の西側を通り、北側を走る東山道に接続する道路。道路幅は9mを超えていた。

⑥下野薬師寺

白鳳期、天智天皇期の創建。一塔三金堂の伽藍配置を持つ寺院。

奈良時代には、東大寺および観世音寺とともに、国内の僧侶を統制する国立三戒壇の一つに数えられた。

日光山繁栄の源を作った勝道上人もここで如意僧都に師事して得度した。

⑦堂法田遺跡

芳賀市郡衙跡

⑧中村遺跡

芳賀市郡衙正倉別院

[参考:広報那須烏山]

国の文化審議会は21日、那須烏山市鴻野山にある長者ケ平遺跡と、隣接する同市とさくら市鍛冶ヶ沢にまたがる東山道跡を国指定史跡とすることを塩谷立文部科学相に答申した。名称は「長者ケ平官衙遺跡附東山道跡(ちょうじゃがだいらかんがいせきつけたりとうさんどうあと)」。

長者ケ平官衙遺跡は、奈良時代から平安時代の役所跡(官衙)で、掘立柱建物の正殿と東西脇殿をコの字形に配置し、正殿の南に前殿と八脚門が並ぶ政庁域、その西側に掘立柱建物や礎石建物の倉庫群が並ぶ正倉域がある。遺跡の範囲は南北350m、東西350mで、指定対象面積は約13ヘクタール。

また、同遺跡北西に8~9世紀ごろの古代東山道跡、西側に東山道と交差する道路跡(通称タツ街道)も発掘された。

同遺跡が交通の要衝にあるため、南の下野国芳賀郡にあった新田駅家、下野国芳賀郡衙と推定される堂法田(どうほうだ)遺跡(真岡市)と関連した行政と物流ターミナル的な機能を有する郡役所跡とみられる。

「古代国家の交通体系や地方支配体制を具体的に示すきわめて重要な遺跡」としている。

県内の国指定官衙史跡とは、下野国庁跡(栃木市)、那須官衙遺跡(那珂川町)、上神主(かみこうぬし)・茂原官衙遺跡(宇都宮市・上三川町)に次いで4件目。

[参考:下野新聞、読売新聞、産経新聞]

[2008.7.22掲載分]

那須烏山・さくら市 長者ケ平遺跡と東山道、タツ街道 年度内に国史跡

昨年3月に県教委文化財課は、2001年から発掘調査をしていた那須烏山市鴻野山にある「長者ケ平(ちょうじゃがだいら)遺跡」を、「八世紀前後にかけての、古代の役所跡少なくとも芳賀郡の支所」との公式見解を示していた

官道部分を合同で発掘調査し、申請準備を進めている那須烏山、さくら両市教委が、隣接する古代官道の東山道とタツ街道と併せ、年度内にも国指定史跡となる見通しであると明らかにした。

申請範囲は、長者ケ平遺跡の官衙域と、那須烏山市とさくら市にまたがる東山道約500mとタツ街道約600m。全体は南北480m、東西380m、面積は約12万9千㎡に及ぶ。

[参考:下野新聞]

周辺遺跡

①長者ケ平遺跡

奈良・平安時代に営まれた役所跡。

源義家が、奥州征伐を終えて都に帰る途中、強大な富と力を持つ長者の後患を恐れ、焼き滅ぼしたという「長者伝説」が残される。

②太平寺(滝尾山正眼院)

延暦22年(803)坂上田村麻呂が蝦夷討伐のおり、大願成就を祈願し千手観音菩薩を安置し堂宇を建立したのが始まりとされ、嘉祥元年(848)慈覚大師円仁によりが開基されたといわれる。

③宮原八幡宮

延暦14年(795)坂上田村麻呂が蝦夷討伐の勝利を祈願し、筑紫山に宇佐八幡宮を勧請したのが始まりとされ、明応2年(1493)那須資実(すけざね)烏山城の拡張を行った際、現在の地に遷社されたといわれています。

④馬屋久保遺跡

平成元年に県内で初めて発掘された「東山道」の平安期の側溝のある路面が出土している。

⑤東山道とタツ街道

東山道は畿内と東山道諸国の国府を結ぶ幹線道路で、七道の中で近江・美濃・信濃・上野・下野・陸奥の各国国府を通る道を中路とした。陸奥国府・多賀城より北は小路とし、北上盆地内の鎮守府まで続いた。

タツ街道は、長者ケ原遺跡の西側を通り、北側を走る東山道に接続する道路。道路幅は9mを超えていた。

⑥下野薬師寺

白鳳期、天智天皇期の創建。一塔三金堂の伽藍配置を持つ寺院。

奈良時代には、東大寺および観世音寺とともに、国内の僧侶を統制する国立三戒壇の一つに数えられた。

日光山繁栄の源を作った勝道上人もここで如意僧都に師事して得度した。

⑦堂法田遺跡

芳賀市郡衙跡

⑧中村遺跡

芳賀市郡衙正倉別院

[参考:広報那須烏山]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます