FRPでハンドランチグライダー用のポッドの試作をしてみました。

スーパーポリクロス(1.06g/dm2)というポリエステルクロスを2プライで使ってみました。

ワンオフということで、スタイロフォームで形をつくり、それにクロスを貼付けてエポキシ樹脂を塗り込み、硬化後にスタイロフォームをかき出すという作り方でやってみました。

スタイロフォームが入っている時は、しっかりしているのですが、取り出したらペコペコです。

競技用のHLGのポッドがどの程度の強度があるか判らないので、これで良いのか悪いのか見当がつきません・・・

とりあえず練習だったので、上部にハッチを設けましたが、Apogeeのように前後分割の方が良いかなとも思いました。

それとも、メカ室を予め作っておきスタイロフォームを残して、1プライの方がいいのかな?

P.S.

ペコペコなポッドでしたが、日にちが経って、樹脂が硬化したせいか、それなりの強度が出たように思えてきました。

補強に入っているカーボン材をもう少し前の方まで持ってくれば充分実用的な強度があるように思えてきました。

ところで、今回とは別に、セメダイン ハイスーパー30という30分硬化型の接着剤(樹脂)は、時間が経つと柔らかくなってしまうようなので、心配に思っていましたが、今回使用した樹脂は大丈夫なような気がしてきました。

4/3

スーパーポリクロス(1.06g/dm2)というポリエステルクロスを2プライで使ってみました。

ワンオフということで、スタイロフォームで形をつくり、それにクロスを貼付けてエポキシ樹脂を塗り込み、硬化後にスタイロフォームをかき出すという作り方でやってみました。

スタイロフォームが入っている時は、しっかりしているのですが、取り出したらペコペコです。

競技用のHLGのポッドがどの程度の強度があるか判らないので、これで良いのか悪いのか見当がつきません・・・

とりあえず練習だったので、上部にハッチを設けましたが、Apogeeのように前後分割の方が良いかなとも思いました。

それとも、メカ室を予め作っておきスタイロフォームを残して、1プライの方がいいのかな?

P.S.

ペコペコなポッドでしたが、日にちが経って、樹脂が硬化したせいか、それなりの強度が出たように思えてきました。

補強に入っているカーボン材をもう少し前の方まで持ってくれば充分実用的な強度があるように思えてきました。

ところで、今回とは別に、セメダイン ハイスーパー30という30分硬化型の接着剤(樹脂)は、時間が経つと柔らかくなってしまうようなので、心配に思っていましたが、今回使用した樹脂は大丈夫なような気がしてきました。

4/3

土曜日は朝から穏やかな春らしい天気で、このところ続いていた強い風もないグライダー日和でした。

強風対策に乗せてあったウエイト13gを降ろし、更に、バッテリーを1/3AAAAにして、合計23gの軽量化をした長元坊をバンジーで打ち上げました。

天気がよいので期待はしていたのですが、デカクて強いサーマルにあたり、機体はグングン上昇していきました。

高度が取れたら、ループやロール、スプリットSなどフリースタイルで楽しみます。

いつもは、それで高度が落ちてまたバンジーで打ち上げるの繰り返しなのですが、この日は、そのままサーマルに乗せて上昇させ、フリースタイルフライトを1フライトで何度も楽しむと言うなんとも贅沢な事が出来ました。

しかし・・・今朝は、もの凄い風。

製作が滞っていたグライダーの製作と、絵を描くことにしましょう。

強風対策に乗せてあったウエイト13gを降ろし、更に、バッテリーを1/3AAAAにして、合計23gの軽量化をした長元坊をバンジーで打ち上げました。

天気がよいので期待はしていたのですが、デカクて強いサーマルにあたり、機体はグングン上昇していきました。

高度が取れたら、ループやロール、スプリットSなどフリースタイルで楽しみます。

いつもは、それで高度が落ちてまたバンジーで打ち上げるの繰り返しなのですが、この日は、そのままサーマルに乗せて上昇させ、フリースタイルフライトを1フライトで何度も楽しむと言うなんとも贅沢な事が出来ました。

しかし・・・今朝は、もの凄い風。

製作が滞っていたグライダーの製作と、絵を描くことにしましょう。

小型グライダーを作る上で、バッテリーの重量がウエイトを占めてると思うのですが、1/3AAAA(1/3単六)のニッケル水素電池を充電するのために、充電器を買ってきました。

後々、リポも使えるようにと、チョット奮発。

試しに充電してみましたが、1Cで充電した限りは、以前の充電器のように触れなくなる程熱くなるようなことはなく、安心して使えそうです。

そして、サーボも買ってきたのですが、いつも使っているWaypoint のW-060BB(6g トルク1.0Kg・cmを買おうと思ったのですが、在庫が無くて・・・・

JRのES316 (6g トルク0.7Kg・cm)が、約1400円だったので買ってみました。

長さは短いのですが、厚さはW-060BBとほぼ同じです。

JRのサーボという事であまり気にしないで買ってしまったのですが・・・・

W-060BBよりトルクが少し少ないのと、消費電力が大きいようです。

トルクに関してはパッケージに書いてあったのですが、消費電力までは・・・書いてない。

これに気がついたのは、今まで使っていたバッテリー(少しへたっている)を使ったら、サーボがガチャつくのです。(フタバのS3110やWaypointでは大丈夫です)

始めは、サーボと受信機の相性が悪いのかと思ったのですが、新しい電池を使ってみたら少し収まった(それでも中間位置では震えています)ので、消費電力の問題だと思います。

うぅ~ん チョット使うのを考えちゃいますね・・・・

JRだから安心しちゃったのですが・・・・

台湾や中国の方がマレーシア製(JR)よりマシなのか・・・・

写真)

緑色のバッテリーは今まで使っていた「ちび電君 350mAh 27g」

下の白いのが1/3単六 170mAh 16g で約10gの軽量化。

サーボは、左から、Waypoint W-084、W-060BB、W-038、 フタバ S3110、JR ES316

左の拡大写真がJR ES316

後々、リポも使えるようにと、チョット奮発。

試しに充電してみましたが、1Cで充電した限りは、以前の充電器のように触れなくなる程熱くなるようなことはなく、安心して使えそうです。

そして、サーボも買ってきたのですが、いつも使っているWaypoint のW-060BB(6g トルク1.0Kg・cmを買おうと思ったのですが、在庫が無くて・・・・

JRのES316 (6g トルク0.7Kg・cm)が、約1400円だったので買ってみました。

長さは短いのですが、厚さはW-060BBとほぼ同じです。

JRのサーボという事であまり気にしないで買ってしまったのですが・・・・

W-060BBよりトルクが少し少ないのと、消費電力が大きいようです。

トルクに関してはパッケージに書いてあったのですが、消費電力までは・・・書いてない。

これに気がついたのは、今まで使っていたバッテリー(少しへたっている)を使ったら、サーボがガチャつくのです。(フタバのS3110やWaypointでは大丈夫です)

始めは、サーボと受信機の相性が悪いのかと思ったのですが、新しい電池を使ってみたら少し収まった(それでも中間位置では震えています)ので、消費電力の問題だと思います。

うぅ~ん チョット使うのを考えちゃいますね・・・・

JRだから安心しちゃったのですが・・・・

台湾や中国の方がマレーシア製(JR)よりマシなのか・・・・

写真)

緑色のバッテリーは今まで使っていた「ちび電君 350mAh 27g」

下の白いのが1/3単六 170mAh 16g で約10gの軽量化。

サーボは、左から、Waypoint W-084、W-060BB、W-038、 フタバ S3110、JR ES316

左の拡大写真がJR ES316

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

翼端にバルサブロックを付けて整形し、主翼の左右をエポキシ系接着剤で繋ぎました。

ボルトの受けと、ノックピンを付けたら、マイクログラスで中央部は補強します。

前進翼なので、上反角は、5度とこのタイプにしては大きめ?

翼端にバルサブロックを付けて整形し、主翼の左右をエポキシ系接着剤で繋ぎました。

ボルトの受けと、ノックピンを付けたら、マイクログラスで中央部は補強します。

前進翼なので、上反角は、5度とこのタイプにしては大きめ?

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

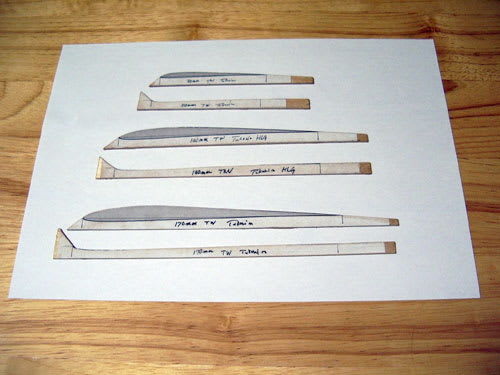

水平尾翼の木地完成です。

ムクのものが、5.5g

リブ組で、4.5g

その差、約1g 。思ったよりも差がつきました。

フィルムを貼ると、それぞれ約2g増加になるはずです。

左に写っているのは、釣り竿です。 胴体に使います。

軽くて細いのにするか、重くても太くて丈夫なのにするか悩んでます。

細い方から、5.5g、7.5g、10.0g、 13.0g /550mmです。

(塗装を落としたら、4.5g、6.5g、9.0g、12.0g となりました)

水平尾翼の木地完成です。

ムクのものが、5.5g

リブ組で、4.5g

その差、約1g 。思ったよりも差がつきました。

フィルムを貼ると、それぞれ約2g増加になるはずです。

左に写っているのは、釣り竿です。 胴体に使います。

軽くて細いのにするか、重くても太くて丈夫なのにするか悩んでます。

細い方から、5.5g、7.5g、10.0g、 13.0g /550mmです。

(塗装を落としたら、4.5g、6.5g、9.0g、12.0g となりました)

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

水平尾翼 1.8dm2

3mm厚のソフトバルサを使うと、計算では8.4g

とりあえず、ムクのものとリブ組の両方を作って比較します。

安定板だけですと、生地で ムクが3.5g、リブ組が3.0g

フィルムを貼ると、生地で ムクが4.5g、リブ組が4.0gの予定。

若干 トラス状に組んだせいかリブ組の方が軽く、しかも捩じれにも強い感じです。

昇降舵は、中央部にくびれが入るため、ムクの方は檜棒を中央部に入れました。

この状態で、2gでした。(フィルムを貼って3gの予定)

水平尾翼全体でムクの方は7.5gになりそうです

これは計算上では昇降舵をクサビ断面に削っていないからで、ほぼ予定通りでしょうか。

リブ組の方は、通しで檜棒を使うとそれだけで1.5gになってしまい、また、檜棒とバルサ棒を木口で接着するのは心配なので、バルサ棒の中央部に 0.5x5mmのカーボンリブキャップ材を貼付けました。

水平尾翼 1.8dm2

3mm厚のソフトバルサを使うと、計算では8.4g

とりあえず、ムクのものとリブ組の両方を作って比較します。

安定板だけですと、生地で ムクが3.5g、リブ組が3.0g

フィルムを貼ると、生地で ムクが4.5g、リブ組が4.0gの予定。

若干 トラス状に組んだせいかリブ組の方が軽く、しかも捩じれにも強い感じです。

昇降舵は、中央部にくびれが入るため、ムクの方は檜棒を中央部に入れました。

この状態で、2gでした。(フィルムを貼って3gの予定)

水平尾翼全体でムクの方は7.5gになりそうです

これは計算上では昇降舵をクサビ断面に削っていないからで、ほぼ予定通りでしょうか。

リブ組の方は、通しで檜棒を使うとそれだけで1.5gになってしまい、また、檜棒とバルサ棒を木口で接着するのは心配なので、バルサ棒の中央部に 0.5x5mmのカーボンリブキャップ材を貼付けました。

あけましておめでとうございます。

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

主翼のプランクが終わりました。

フラッペロンは、発泡スチロールコアのバルサプランクにしました。

(翼端の処理、左右翼の結合はまだです)

主翼:39g (8.1dm2)

フラッペロン:13.5g (3.6dm2)

計:53.5g (11.7dm2)

これで、フィルムを貼ったら・・・・

オラカバライトで0.5g/dm2だから・・・65g以上でしょうか・・・・

近所では、軽いSSクラスのバルサの入手が難しいのは辛いです。

今回使用したのは、比重 0.12~0.15のソフトからミディアムクラスです。

そして、カーボンリブキャップ材をスパーとして縦に入れたせいか、フィルムや塗装はしなくてもカチカチで捻れにも強く丈夫な感じです。

バンジーにも耐えそうですが、フラッペロンの面積が大きいのでフラッターの心配は残ります。

やっぱり、リブ組か直貼りの方がいいのでしょうか・・・

ちなみに、スタイロフォーム版は、まだスパーを埋め込んではいませんが、18gです。

上手に直貼りすれば、50gは切れる予感なのですがどうでしょう?

尾翼は、水平尾翼 1.8dm2 垂直尾翼 1.2dm2なので、18g以下が目標ですがどうなることやら。

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

主翼のプランクが終わりました。

フラッペロンは、発泡スチロールコアのバルサプランクにしました。

(翼端の処理、左右翼の結合はまだです)

主翼:39g (8.1dm2)

フラッペロン:13.5g (3.6dm2)

計:53.5g (11.7dm2)

これで、フィルムを貼ったら・・・・

オラカバライトで0.5g/dm2だから・・・65g以上でしょうか・・・・

近所では、軽いSSクラスのバルサの入手が難しいのは辛いです。

今回使用したのは、比重 0.12~0.15のソフトからミディアムクラスです。

そして、カーボンリブキャップ材をスパーとして縦に入れたせいか、フィルムや塗装はしなくてもカチカチで捻れにも強く丈夫な感じです。

バンジーにも耐えそうですが、フラッペロンの面積が大きいのでフラッターの心配は残ります。

やっぱり、リブ組か直貼りの方がいいのでしょうか・・・

ちなみに、スタイロフォーム版は、まだスパーを埋め込んではいませんが、18gです。

上手に直貼りすれば、50gは切れる予感なのですがどうでしょう?

尾翼は、水平尾翼 1.8dm2 垂直尾翼 1.2dm2なので、18g以下が目標ですがどうなることやら。

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

下面に1mmバルサを3Mスプレーのり77で貼付け、0.3x5mmのカーボン板をスパーとして縦に埋め込みました。

スパーを接着した発泡スチロール用接着剤が乾燥したら上面をプランクします。

フラッペロンは、ムクバルサでいくか、主翼と同じく発泡スチロールを1mmバルサでサンドイッチ、それとも、リブ組でいくか、思案中です。

下面に1mmバルサを3Mスプレーのり77で貼付け、0.3x5mmのカーボン板をスパーとして縦に埋め込みました。

スパーを接着した発泡スチロール用接着剤が乾燥したら上面をプランクします。

フラッペロンは、ムクバルサでいくか、主翼と同じく発泡スチロールを1mmバルサでサンドイッチ、それとも、リブ組でいくか、思案中です。

Freestyle RC Glider at Flatland Bungee & Hand Launch

FG-001の製作を始めました。

翼厚 6.7% 翼幅:36in(900mm)で、スタイロフォームと発泡スチロールから切り出しました。

発泡スチロールの方はバルサプランクで、スタイロフォームはできれば直貼り、自信がない時は・・・・長元坊と同じく、前縁とヒンジラインをバルサで補強しフィルム貼りかな・・・

FG-001の製作を始めました。

翼厚 6.7% 翼幅:36in(900mm)で、スタイロフォームと発泡スチロールから切り出しました。

発泡スチロールの方はバルサプランクで、スタイロフォームはできれば直貼り、自信がない時は・・・・長元坊と同じく、前縁とヒンジラインをバルサで補強しフィルム貼りかな・・・

翼型に切り出し、スパーを埋め込みました。

カッターで切り込みを入れて、上面0.5x5mm 下面0.5x3mmのカーボンリブキャップ材を縦に使用し発泡スチロール用接着剤を使いました。

上下で同じ場所を切りたくなかったのと、下面はねじれ対策で斜めに入っています。(効果の程は判りません)

重量はこの状態で、32gです。(重いのか軽いのか・・・)

2段上反角なので、内翼と外翼は、直貼後に接合の予定です。

いよいよ、直貼りですが、まったく自信がありません・・・・

カッターで切り込みを入れて、上面0.5x5mm 下面0.5x3mmのカーボンリブキャップ材を縦に使用し発泡スチロール用接着剤を使いました。

上下で同じ場所を切りたくなかったのと、下面はねじれ対策で斜めに入っています。(効果の程は判りません)

重量はこの状態で、32gです。(重いのか軽いのか・・・)

2段上反角なので、内翼と外翼は、直貼後に接合の予定です。

いよいよ、直貼りですが、まったく自信がありません・・・・

スタイロフォームを翼の平面型に切り出しました。

翼の平面は、図の通り、楕円翼の変形です。

とりあええず、楕円を描いて、コード方向の寸法はあまり変更せずに 30%位置が長手側の直径?になるよう変形させたものをアレンジしました。

小型機だと、翼端渦の中に外翼のかなり部分が入ってしまうと思うので、テーパー比は大きい方が有利かなとも思ったりもしています。

翼の平面は、図の通り、楕円翼の変形です。

とりあええず、楕円を描いて、コード方向の寸法はあまり変更せずに 30%位置が長手側の直径?になるよう変形させたものをアレンジしました。

小型機だと、翼端渦の中に外翼のかなり部分が入ってしまうと思うので、テーパー比は大きい方が有利かなとも思ったりもしています。

次期 ハンドランチグライダーを設計する上で、鳥の翼を調べてみた。

羽ばたきをあまりしないで滑空を得意とする2m以上鳥の翼をよく見ると・・・

降下したり速度を出したりするときこそ、カモメやアホウドリの翼端は尖っているようにみえるし、猛禽類は風切羽の間に隙間ができて、先進的なウィンググリッドのようだ。

でも、アホウドリやカモメ、鳶や鷹・・・ほとんどのというか全ての鳥は、空気をフルに掴んで滑空しているときは楕円翼。

先端が尖っているように思われている燕さへ滑空時は楕円翼なんだ・・・

ということで、昔から効率が良いとされている楕円翼に挑戦してみることにしました。

翼断面は、小型グライダーなら、抵抗と揚力のバランスからすると紙飛行機のように平板を曲げてキャンバーを付けた翼が良さそうなのだけれど、さすがに1mサイズになると強度の問題が・・・・

で、鳥を参考にすると翼の厚みは、強度を持たせる為に芯材となる骨を通して、それを滑らかな平面で如何に抵抗無く空気を流すかと言うことになるのではないかと・・・

C/Lのスタント機がNACA0018の翼の後ろに空戦フラップを付けたような感じ。

もちろんグライダーなので、最小限の翼厚にするべきだと思うけど。

ただ、ちょっと この形式は未知数なので、まず、普通の半対象翼でやってみます。

うまく行ったら、このタイプに挑戦します。

Winggrid

http://www.allstar.fiu.edu/AERO/winggrid.htm

http://www.tu-ilmenau.de/fakmb/Voegel-als-Vorbild-f.4033.0.html

羽ばたきをあまりしないで滑空を得意とする2m以上鳥の翼をよく見ると・・・

降下したり速度を出したりするときこそ、カモメやアホウドリの翼端は尖っているようにみえるし、猛禽類は風切羽の間に隙間ができて、先進的なウィンググリッドのようだ。

でも、アホウドリやカモメ、鳶や鷹・・・ほとんどのというか全ての鳥は、空気をフルに掴んで滑空しているときは楕円翼。

先端が尖っているように思われている燕さへ滑空時は楕円翼なんだ・・・

ということで、昔から効率が良いとされている楕円翼に挑戦してみることにしました。

翼断面は、小型グライダーなら、抵抗と揚力のバランスからすると紙飛行機のように平板を曲げてキャンバーを付けた翼が良さそうなのだけれど、さすがに1mサイズになると強度の問題が・・・・

で、鳥を参考にすると翼の厚みは、強度を持たせる為に芯材となる骨を通して、それを滑らかな平面で如何に抵抗無く空気を流すかと言うことになるのではないかと・・・

C/Lのスタント機がNACA0018の翼の後ろに空戦フラップを付けたような感じ。

もちろんグライダーなので、最小限の翼厚にするべきだと思うけど。

ただ、ちょっと この形式は未知数なので、まず、普通の半対象翼でやってみます。

うまく行ったら、このタイプに挑戦します。

Winggrid

http://www.allstar.fiu.edu/AERO/winggrid.htm

http://www.tu-ilmenau.de/fakmb/Voegel-als-Vorbild-f.4033.0.html