次期 ハンドランチグライダーを設計する上で、鳥の翼を調べてみた。

羽ばたきをあまりしないで滑空を得意とする2m以上鳥の翼をよく見ると・・・

降下したり速度を出したりするときこそ、カモメやアホウドリの翼端は尖っているようにみえるし、猛禽類は風切羽の間に隙間ができて、先進的なウィンググリッドのようだ。

でも、アホウドリやカモメ、鳶や鷹・・・ほとんどのというか全ての鳥は、空気をフルに掴んで滑空しているときは楕円翼。

先端が尖っているように思われている燕さへ滑空時は楕円翼なんだ・・・

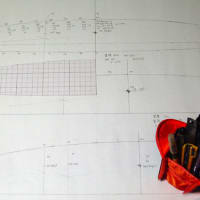

ということで、昔から効率が良いとされている楕円翼に挑戦してみることにしました。

翼断面は、小型グライダーなら、抵抗と揚力のバランスからすると紙飛行機のように平板を曲げてキャンバーを付けた翼が良さそうなのだけれど、さすがに1mサイズになると強度の問題が・・・・

で、鳥を参考にすると翼の厚みは、強度を持たせる為に芯材となる骨を通して、それを滑らかな平面で如何に抵抗無く空気を流すかと言うことになるのではないかと・・・

C/Lのスタント機がNACA0018の翼の後ろに空戦フラップを付けたような感じ。

もちろんグライダーなので、最小限の翼厚にするべきだと思うけど。

ただ、ちょっと この形式は未知数なので、まず、普通の半対象翼でやってみます。

うまく行ったら、このタイプに挑戦します。

Winggrid

http://www.allstar.fiu.edu/AERO/winggrid.htm

http://www.tu-ilmenau.de/fakmb/Voegel-als-Vorbild-f.4033.0.html

羽ばたきをあまりしないで滑空を得意とする2m以上鳥の翼をよく見ると・・・

降下したり速度を出したりするときこそ、カモメやアホウドリの翼端は尖っているようにみえるし、猛禽類は風切羽の間に隙間ができて、先進的なウィンググリッドのようだ。

でも、アホウドリやカモメ、鳶や鷹・・・ほとんどのというか全ての鳥は、空気をフルに掴んで滑空しているときは楕円翼。

先端が尖っているように思われている燕さへ滑空時は楕円翼なんだ・・・

ということで、昔から効率が良いとされている楕円翼に挑戦してみることにしました。

翼断面は、小型グライダーなら、抵抗と揚力のバランスからすると紙飛行機のように平板を曲げてキャンバーを付けた翼が良さそうなのだけれど、さすがに1mサイズになると強度の問題が・・・・

で、鳥を参考にすると翼の厚みは、強度を持たせる為に芯材となる骨を通して、それを滑らかな平面で如何に抵抗無く空気を流すかと言うことになるのではないかと・・・

C/Lのスタント機がNACA0018の翼の後ろに空戦フラップを付けたような感じ。

もちろんグライダーなので、最小限の翼厚にするべきだと思うけど。

ただ、ちょっと この形式は未知数なので、まず、普通の半対象翼でやってみます。

うまく行ったら、このタイプに挑戦します。

Winggrid

http://www.allstar.fiu.edu/AERO/winggrid.htm

http://www.tu-ilmenau.de/fakmb/Voegel-als-Vorbild-f.4033.0.html