各地で相次ぐ地震。今の日本では、いつ自分が遭遇してもおかしくない。

町なかに住む者として地震で怖いのが、ブロック塀の倒壊。

秋田市内某所。ここで地震に遭ったら…

秋田市内某所。ここで地震に遭ったら…

1978年の宮城県沖地震を契機に建築基準法が改正されたものの、建物に比べて認識や対応が遅れていて、今年6月の大阪府北部地震では、小学校に違法なブロック塀があり、その倒壊で児童が犠牲になってしまった。この出来事を受けて、全国的に公共施設で塀の調査や撤去・改修が進みつつある。

民家でもブロック塀はあるわけで、それは建築基準法に関わらず、老朽化でもろくなっているものもあるだろう。

とりあえず、地震を感じたら、周りを見回して塀から離れるのが無難。と言いたいけれど、あわてて塀から離れて飛び出して車にひかれるかもしれないし、塀は良くても壁やガラスが落ちてくるかもしれないし、地震でなくても(車がぶつかったりして)塀が倒れることだってあるだろうし、心配すればキリはないのだけど。

大阪府北部地震の倒壊事故を受けて、ブロック塀の危険性が再認識されたわけだが、それ以前から問題視はされていた。

秋田市中央部のとある2件の(離れた別々の)お宅の塀では、何年も前からこうなっている。

Googleストリートビューを合成

Googleストリートビューを合成

「この塀は地震の時に倒れる恐れがありますので、ご注意下さい。」「地震の時はあぶないので、このへいには近づかないで下さい。」

プラスチックの立派な掲示が、ブロック塀に設置されている。

素人目には、そんなに古いとか危なっかしい塀には見えないけれど、それぞれの所有者は、自宅の塀が危険であると認識していて、本来なら補強したり撤去したりするべきだけど、それができなくて、注意喚起しているのだろう。

考えようによっては、通行人各自への責任転嫁とも取れるが、これらよりも見た目が危なそうな塀で対策も表示もされていないのと比べると、教えてくれることは親切と受け取るべきか。現実的には、ベストではないがベターな対応かな。

【9日追記】雪国では、軒先を歩く人に屋根から雪が落ちる危険性があることを告げる「落雪注意」の掲示はよく見られる。法で対策が定められているわけではないが、所有者から通行人への注意喚起という目的はどちらも同じだろう。

とある道のブロック塀

とある道のブロック塀

秋田市山王のブロック塀に、紙で作った掲示が出ていた。

「このコンクリートブロック塀は、地震等の揺れで倒壊するおそれがあります。塀に近寄らずに通行してくださるようお願いいたします。秋田県警察本部」

県警による告知。でも、ここは警察の庁舎ではない。

県警の福利厚生施設(一般人も利用可)「ふきみ会館」の裏の塀。だから警察管轄なのでした。

ほかに、住宅地のアパートみたいなのの塀にも同じ掲示が出ていて、ということはそこは県警の公舎(職員住宅)であることを知った。

これは大阪の地震を契機に、秋田県警が点検を行って、危険であることが判明して、とりあえず設置した掲示なのだろう。基本的には、上の民家と同じで、とりあえずはベターな対処とするべきか。

でも、この文面からは、地震でなくても日頃から「塀に近寄らずに通行してくださるようお願い」されているように受け取れる。それだと車にひかれそうになったり、左側通行になったりして、特に警察としてはそれもそれでマズイような…

保戸野学園通りの秋田大学教育文化学部附属各学校・園前。

ここの歩道は独特の雰囲気。片側が学校の塀、もう一方の車道との境には、街路樹としてケヤキに加えてカイヅカイブキがみっちり植えられた一直線の道。

塀の途中に門はあるが原則閉じられているし、道路側には横断歩道も樹木の切れ目もない。

何年か前までは、カイヅカイブキの葉がもっと低い位置まで茂っていて、薄暗く、車道をはじめどこからも目が届かないという、逃げ場のない一本道であった。カイヅカイブキの間から車道への飛び出しもあり得る。(今は、カイヅカイブキが刈りこまれていくぶん良くなったが、基本的には変わっていない)

落ち葉がたまりやすいのか、学校側が掃除をしないのか、その点も気になる

落ち葉がたまりやすいのか、学校側が掃除をしないのか、その点も気になる

学園通りには全区間ケヤキが植えられているが、カイヅカイブキが植えられているのは学校前の区間だけ。車の騒音から学校を守るために植えたという話を、子どもの頃に聞いたことがあって、これではいくら学校の静寂が保たれても、歩道が危険なのは困るなと、昔からずっと思っていた。

カイヅカイブキにばかり気を取られていたが、反対側は、けっこう高い塀であった。仮にこの塀が倒れたら、それも危険なことになる。

ただ、ここは一般的なブロック塀とは違う見かけで、新しそうで頑丈そう。倒れるかもという認識を持ったことはなかった。

ところが、最近、何かが掲示された。これも倒れるから離れろという掲示? 中を読むと、

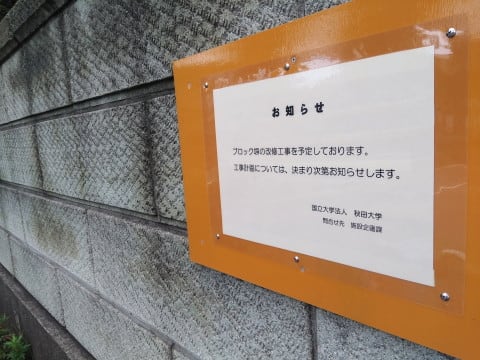

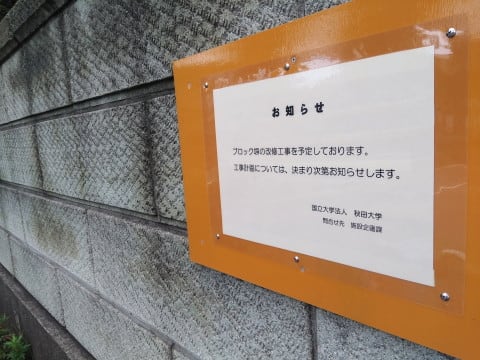

「お知らせ」

「お知らせ」

「ブロック塀の改修工事を予定しております。工事計画については、決まり次第お知らせします。国立大学法人 秋田大学/問合せ先 施設企画課」

どう受け取ればいいんでしょう…

文章を素直に読めば、「もうすぐここを工事するので、まずはお知らせまで」。

でも、普通の工事でこういう掲示をするだろうか。いきなり工事が始まるのが普通では。

「このブロック塀は実は危険なので、近いうちに工事します」ということを、それとなく匂わせているようにも感じる。「危険です」ということを表に出したくなくて。

昨今の状況からして、壁に何かの掲示を出せば、見た通行人は「この塀って危険なの?」とまず考えるはず。そんなところに単なる工事予定の告知を張り出すだけでは、かえって不安をあおってしまいそう。少なくとも、民家や県警より不親切で、意味が薄い掲示である。

ここのブロック塀ができた時期を考えてみる。学園通りができた時に設置されたはずで、それは宮城県沖地震後の法改正とほぼ同じ時期のはず。現行法に適していない可能性もなくはない。

それに、よく見れば塀の表面が汚くなっているし、30年を越えて老朽化も進んでいると考えられる。

結局よく分からないけれど、工事中は狭くなるかもしれないし、可能なら向かい側の歩道を通ったほうがいいかもしれません。

なお、附属小学校では、ここに隣接するローソンの駐車場の出入りが多くて危険だとして、このブロック塀側は通らず、向かい側へ渡るように通学路を指定している(平成30年度通学路安全マップより)。

じゃあ、秋田大学の手形キャンパスのほうを見てみよう。裏側の細い道沿いには、ブロック塀がたくさんある。

ツタがからまるやや高い塀

ツタがからまるやや高い塀

低い塀の向こうにヒマワリとバショウ(?)

低い塀の向こうにヒマワリとバショウ(?)

手形キャンパスには、穴が空いていて塀の強度を弱めるとされる「透かしブロック」が使われた、附属学校よりも明らかに古いブロック塀がたくさん。法適合うんぬんは別として、こちらのほうが早急な対応が求められそうに感じるけれど、工事予定などの張り紙はまったくなかった。

やっぱり、極力ブロック塀は避けたほうが無難なようです。

※弘前大学のブロック塀対応について、この記事後半。

※続き、秋田市内のほかの塀のお知らせについて。

※秋田大学附属校・園と手形キャンパスのブロック塀のその後。

町なかに住む者として地震で怖いのが、ブロック塀の倒壊。

秋田市内某所。ここで地震に遭ったら…

秋田市内某所。ここで地震に遭ったら…1978年の宮城県沖地震を契機に建築基準法が改正されたものの、建物に比べて認識や対応が遅れていて、今年6月の大阪府北部地震では、小学校に違法なブロック塀があり、その倒壊で児童が犠牲になってしまった。この出来事を受けて、全国的に公共施設で塀の調査や撤去・改修が進みつつある。

民家でもブロック塀はあるわけで、それは建築基準法に関わらず、老朽化でもろくなっているものもあるだろう。

とりあえず、地震を感じたら、周りを見回して塀から離れるのが無難。と言いたいけれど、あわてて塀から離れて飛び出して車にひかれるかもしれないし、塀は良くても壁やガラスが落ちてくるかもしれないし、地震でなくても(車がぶつかったりして)塀が倒れることだってあるだろうし、心配すればキリはないのだけど。

大阪府北部地震の倒壊事故を受けて、ブロック塀の危険性が再認識されたわけだが、それ以前から問題視はされていた。

秋田市中央部のとある2件の(離れた別々の)お宅の塀では、何年も前からこうなっている。

Googleストリートビューを合成

Googleストリートビューを合成「この塀は地震の時に倒れる恐れがありますので、ご注意下さい。」「地震の時はあぶないので、このへいには近づかないで下さい。」

プラスチックの立派な掲示が、ブロック塀に設置されている。

素人目には、そんなに古いとか危なっかしい塀には見えないけれど、それぞれの所有者は、自宅の塀が危険であると認識していて、本来なら補強したり撤去したりするべきだけど、それができなくて、注意喚起しているのだろう。

考えようによっては、通行人各自への責任転嫁とも取れるが、これらよりも見た目が危なそうな塀で対策も表示もされていないのと比べると、教えてくれることは親切と受け取るべきか。現実的には、ベストではないがベターな対応かな。

【9日追記】雪国では、軒先を歩く人に屋根から雪が落ちる危険性があることを告げる「落雪注意」の掲示はよく見られる。法で対策が定められているわけではないが、所有者から通行人への注意喚起という目的はどちらも同じだろう。

とある道のブロック塀

とある道のブロック塀秋田市山王のブロック塀に、紙で作った掲示が出ていた。

「このコンクリートブロック塀は、地震等の揺れで倒壊するおそれがあります。塀に近寄らずに通行してくださるようお願いいたします。秋田県警察本部」

県警による告知。でも、ここは警察の庁舎ではない。

県警の福利厚生施設(一般人も利用可)「ふきみ会館」の裏の塀。だから警察管轄なのでした。

ほかに、住宅地のアパートみたいなのの塀にも同じ掲示が出ていて、ということはそこは県警の公舎(職員住宅)であることを知った。

これは大阪の地震を契機に、秋田県警が点検を行って、危険であることが判明して、とりあえず設置した掲示なのだろう。基本的には、上の民家と同じで、とりあえずはベターな対処とするべきか。

でも、この文面からは、地震でなくても日頃から「塀に近寄らずに通行してくださるようお願い」されているように受け取れる。それだと車にひかれそうになったり、左側通行になったりして、特に警察としてはそれもそれでマズイような…

保戸野学園通りの秋田大学教育文化学部附属各学校・園前。

ここの歩道は独特の雰囲気。片側が学校の塀、もう一方の車道との境には、街路樹としてケヤキに加えてカイヅカイブキがみっちり植えられた一直線の道。

塀の途中に門はあるが原則閉じられているし、道路側には横断歩道も樹木の切れ目もない。

何年か前までは、カイヅカイブキの葉がもっと低い位置まで茂っていて、薄暗く、車道をはじめどこからも目が届かないという、逃げ場のない一本道であった。カイヅカイブキの間から車道への飛び出しもあり得る。(今は、カイヅカイブキが刈りこまれていくぶん良くなったが、基本的には変わっていない)

落ち葉がたまりやすいのか、学校側が掃除をしないのか、その点も気になる

落ち葉がたまりやすいのか、学校側が掃除をしないのか、その点も気になる学園通りには全区間ケヤキが植えられているが、カイヅカイブキが植えられているのは学校前の区間だけ。車の騒音から学校を守るために植えたという話を、子どもの頃に聞いたことがあって、これではいくら学校の静寂が保たれても、歩道が危険なのは困るなと、昔からずっと思っていた。

カイヅカイブキにばかり気を取られていたが、反対側は、けっこう高い塀であった。仮にこの塀が倒れたら、それも危険なことになる。

ただ、ここは一般的なブロック塀とは違う見かけで、新しそうで頑丈そう。倒れるかもという認識を持ったことはなかった。

ところが、最近、何かが掲示された。これも倒れるから離れろという掲示? 中を読むと、

「お知らせ」

「お知らせ」「ブロック塀の改修工事を予定しております。工事計画については、決まり次第お知らせします。国立大学法人 秋田大学/問合せ先 施設企画課」

どう受け取ればいいんでしょう…

文章を素直に読めば、「もうすぐここを工事するので、まずはお知らせまで」。

でも、普通の工事でこういう掲示をするだろうか。いきなり工事が始まるのが普通では。

「このブロック塀は実は危険なので、近いうちに工事します」ということを、それとなく匂わせているようにも感じる。「危険です」ということを表に出したくなくて。

昨今の状況からして、壁に何かの掲示を出せば、見た通行人は「この塀って危険なの?」とまず考えるはず。そんなところに単なる工事予定の告知を張り出すだけでは、かえって不安をあおってしまいそう。少なくとも、民家や県警より不親切で、意味が薄い掲示である。

ここのブロック塀ができた時期を考えてみる。学園通りができた時に設置されたはずで、それは宮城県沖地震後の法改正とほぼ同じ時期のはず。現行法に適していない可能性もなくはない。

それに、よく見れば塀の表面が汚くなっているし、30年を越えて老朽化も進んでいると考えられる。

結局よく分からないけれど、工事中は狭くなるかもしれないし、可能なら向かい側の歩道を通ったほうがいいかもしれません。

なお、附属小学校では、ここに隣接するローソンの駐車場の出入りが多くて危険だとして、このブロック塀側は通らず、向かい側へ渡るように通学路を指定している(平成30年度通学路安全マップより)。

じゃあ、秋田大学の手形キャンパスのほうを見てみよう。裏側の細い道沿いには、ブロック塀がたくさんある。

ツタがからまるやや高い塀

ツタがからまるやや高い塀 低い塀の向こうにヒマワリとバショウ(?)

低い塀の向こうにヒマワリとバショウ(?)手形キャンパスには、穴が空いていて塀の強度を弱めるとされる「透かしブロック」が使われた、附属学校よりも明らかに古いブロック塀がたくさん。法適合うんぬんは別として、こちらのほうが早急な対応が求められそうに感じるけれど、工事予定などの張り紙はまったくなかった。

やっぱり、極力ブロック塀は避けたほうが無難なようです。

※弘前大学のブロック塀対応について、この記事後半。

※続き、秋田市内のほかの塀のお知らせについて。

※秋田大学附属校・園と手形キャンパスのブロック塀のその後。

わいはっ! メロンパン 7月発売 473kcal

わいはっ! メロンパン 7月発売 473kcal

おおみなと海自カレーパン 護衛艦まきなみカレー味 8月発売 277kcal

おおみなと海自カレーパン 護衛艦まきなみカレー味 8月発売 277kcal

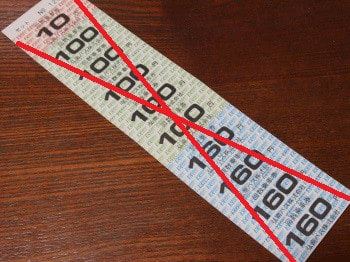

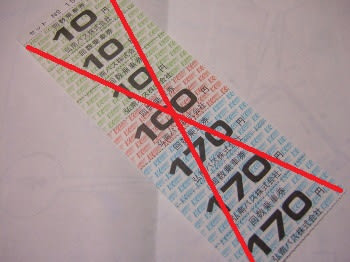

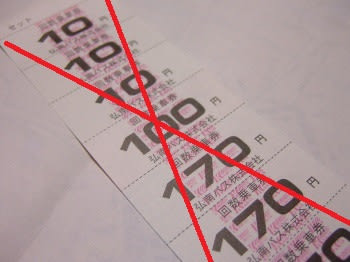

2009年に購入したセット回数券

2009年に購入したセット回数券 170円券3枚を使用済みです

170円券3枚を使用済みです 裏面は、中央部に帯状に紫色のロゴ

裏面は、中央部に帯状に紫色のロゴ まったく同一サイズ!

まったく同一サイズ!