前回に続いて、1986年夏の「秋田博'86」の思い出。

個人的には博覧会そのもの以上に印象深く、歴史的には貴重な出来事だったと思われる、会場へのアクセスについて。

※わずかな情報を頼りに憶測している部分も多々あるのでご了承ください。新たな情報があれば、コメント欄にてお知らせください。

会場となった秋田市向浜・県立スケート場周辺は、30年前も現在も、運河と海に囲まれて松林とスポーツ公園と工場があり、民家がまったくなく、大きな違いはないと思う。

県立球場が廃止されて隣にこまちスタジアムができ、球場跡に武道館ができたし、工場の存廃もあっただろうけど。

道路網は秋田博の時に変化があった。今は、スケート場前から松林~旧・秋田空港跡地を抜けて割山方面へ秋田県道56号線がつながっているが、この形になったのがその時(秋田博開幕日の7月18日開通)。それまでは、袋小路状態で港大橋(※)でしか行き来できなかったようだ。

※秋田運河に架かる県道56号線の橋の名称は「新港大橋」らしい。その橋の東側にある県道と国道7号線(臨海バイパス)の交差点は「港大橋前」という名称だから、てっきり「港大橋」だと思っていた。とすれば、「新」じゃない「港大橋」ってのは存在するのだろうか?

その県道とつながる向浜の南方、勝平・割山側では、同日に、雄物川(放水路)河口に架かる国道7号線秋田南バイパス「雄物大橋」も開通。

ただし、これらの道路は不完全な状態。秋田博期間中の県道は、一般車両は、向浜から空港跡方向の南行きのみ通行できたようだ(これは臨時駐車場関係や混雑解消の意図か)。

雄物大橋の左岸・浜田方面のバイパスも、開通は同年10月末なので、当初は上へぐるっと回って新屋栗田町方向へ行くしかなかったはず。

なお、雄物大橋は、2015年に同じサイズの橋が隣にもう1つでき、4車線となっている。

秋田博来場者の駐車場は、(会場周辺に小さいものもあったが)空港跡地に設けられ、会場へ無料バスで行き来する、現在のこまちスタジアムでのプロ野球やスケート場の一部イベントの時と同じスタイル(ただし駐車は有料だった)。

公共交通機関は2つ。

1つは秋田市営バス(秋田市交通局)。

1986年7月10日発行「広報あきた1033」によれば、会場行きバスが4系統で運行された。

秋田駅(西口)-山王大通り-会場(要はいつものスケート場線と同じ)が、平日(当時は土曜を含むってことでしょう)は10分ごと、日曜は5分ごとという、高頻度で運行。

※少し後の1988年の資料では、駅-スケート場の運賃は250円。通常時でもスケート場線が毎時3本運行されている。現在は、県立総合プールができたので運行区間は延長されたものの、毎時1本、350円。

駅発着のほかに、新屋駅前の南営業所(組織としては現・新屋案内所、バス停としては現・西部市民サービスセンター)からのバスが、「新屋線経由」と「新屋西線経由」で、それぞれ1時間に1本。

7号線沿いの北営業所(現・飯島北=場所は少し移動)からも、寺内経由で1時間に1本。

これらの詳細な経路は分からないけれど、北営業所発は、土崎からずっと旧国道を通って青年の家前(現・青少年交流センター前)を曲がるルートか。

新屋発は、西線経由が新川橋を渡って若葉町交差点から、新屋線経由は茨島交差点から、それぞれ臨海バイパスへ入ったのだろうか。新屋線が赤れんが館前、西線が自治会館前(現・市町村会館前)まで来た可能性もあるけれど、ちょっと遠回りだし。

南営業所発着の2系統は、往復とも発時刻が同時だから、乗車率が良くなさそう。30分ずらすとかすれば、南営業所付近の人は乗車機会が倍になって便利だったのに。

もう1つの手段が、鉄道。

前置きが長かったですが、これをお伝えしたかったのです!

スケート場の向かいを通る貨物専用鉄道である「秋田臨海鉄道」を使い、秋田博期間中限定の旅客駅を設けて、奥羽本線の秋田駅・土崎駅との間で人を乗せて営業運行したのである。

日頃は絶対に乗車できない路線だし、当時から「最初で最後」と言われていたような記憶もあり(実際に、それ以降現在まで実績なし【ところが2017年夏に!(記事末尾のリンク先参照)】)、ある意味、秋田博の楽しみの1つだった。

Googleマップより

Googleマップより

ここで、秋田臨海鉄道について説明。

秋田臨海鉄道は、現在は、JR貨物、秋田県、周辺に工場がある企業が出資する。「JR(貨物)グループ」かつ「第3セクター」ということになろう。

秋田博当時はJR発足前だけど、国鉄が出資していたのだろうか。いずれにしても、国鉄とは親密な関係。

同社「南線」という路線が、土崎の秋田港付近-(当時はまだなかったけど)ポートタワー セリオンの下-臨海バイパス沿い-新港大橋と並んで秋田運河を渡る旧雄物川橋梁-スケート場向かい-向浜と伸びている。

土崎側では、奥羽本線土崎駅とつながっていて、秋田から向浜まで、いちおうレールで結ばれている形。

鉄道に詳しくない多くの秋田市民は、土崎駅から向浜方面までの貨物線全部を指して「臨海鉄道」と呼んでいるが、厳密には間違い。

北部市民サービスセンターの裏からセリオンの下辺りにかけて「秋田港駅」という貨物駅がある。そこから向浜側だけが臨海鉄道。

2010年2月セリオンから撮影。秋田港駅を出発し、右下の南線へ入る臨海鉄道のコンテナ貨物列車

2010年2月セリオンから撮影。秋田港駅を出発し、右下の南線へ入る臨海鉄道のコンテナ貨物列車

じゃあ、残りの土崎駅-旧国道の踏切-国道の相染跨線橋-秋田港駅は何なんだと言えば、これは「奥羽本線の支線」。貨物専用だからJR東日本が関わらない、JR貨物独自の路線となっている。秋田博当時は、本線といっしょに国鉄管轄だったことになる。

それを裏付けるように、泉の秋田貨物駅から臨海鉄道方面へ行く貨物列車は、JR貨物所有の機関車が土崎駅からそのまま支線へ入り、秋田港駅まで運行。そこで機関車を臨海鉄道のものに付け替えて、臨海鉄道へ進んでいる。踏切異常時の連絡先なども、管轄区間に応じて異なっている。

2010年2月(上とは別の日)撮影。秋田港駅には、臨海鉄道の機関車(左)とJR貨物の機関車がたたずむ

2010年2月(上とは別の日)撮影。秋田港駅には、臨海鉄道の機関車(左)とJR貨物の機関車がたたずむ

2011年2月。貨物支線から土崎駅へ進入する貨物列車。この機関車はJR貨物所有で、秋田貨物駅までこのまま運行。右奥が奥羽本線追分・青森方面

2011年2月。貨物支線から土崎駅へ進入する貨物列車。この機関車はJR貨物所有で、秋田貨物駅までこのまま運行。右奥が奥羽本線追分・青森方面

さて、秋田博の行き来で臨海鉄道に乗ったことを覚えているといっても、断片的。

・車両は、当時、奥羽本線・羽越本線の普通列車の主力だったエンジ色車体でボックスシートの「50系(実質的には50形)」客車。(1980年代から1990年代前半の短い期間の活躍。結果的に旧型客車と701系電車の中継ぎ)

・冷房がないから車内は暑い。

・土崎駅(?)での待ち時間がけっこう長い。

・貨物支線・臨海鉄道ではノロノロ運転。並行するバイパスを、車は言うに及ばず自転車の兄ちゃんがうれしそうに追い抜いていった。

【22日追記】→冷房なし、停車時間が長く、ノロノロなので、窓を全開にしても風が入らなくて暑かった。

・スケート場前の県道沿いに、臨時駅を設置して乗降。そこで折り返し列車の機関車の反対側への付け替え(「機回し」と呼ぶ)作業もしていた。

・行きはさほど混雑しなかったが、帰りは駅も車内も混んでいて、臨時駅前の県道の歩道で並んで待たされた。日陰がなくて暑かった。

・50形客車には、普段の姿そのままのものと、側面にキラキラ光るホログラムのシールで装飾をした車両とが使われていた。キラキラしたほうは、車内も何か特別なのではと期待したけれど、行きは装飾なしの車両。帰りはキラキラに乗れたが、車内は別段普通。「ただシールを貼っただけ」でがっかりさせられた。

・普通列車車両だし、並んだということは、おそらく全車自由席。

特に、帰りに炎天下待たされたのは、いい印象でなく、「だったらバスのほうが涼しい(※)し、速いし…」という声が、周りの人たちから聞こえ、期待していた自分自身もそれを否定できないなと心のなかで思ってしまった。

それでもなお、並んでいたのは、おそらく往復乗車券を買っていたから。

※当時の秋田市営バスは冷房車への更新途中で、非冷房車もまだまだ走っていた。でも、炎天下で待たされるよりはという意味。

記憶はこの程度。

せっかくの臨海鉄道乗車も、自転車で追い抜いた兄ちゃん以外の車窓は記憶にない。クライマックスの秋田運河を渡る所さえ。

国道の自転車の兄ちゃんを見たということは、進行方向左側の窓だったことになる。地図を考えれば当然だけど、奥羽本線・秋田-土崎間とは進行方向が180度変わっている。

あと、実物に乗ったり見たりしたわけではないが、

・期間中、「珍ドコ列車」で運行された日(最終日とか?)があった。

そんな予告をテレビで言っていた記憶もある。

「珍ドコ列車」または「珍ドコ編成」は趣味的な用語で、車両運用の都合で偶発的に、あるいはこのようなイベントで意図的に、本来はあり得ない組み合わせの車両(形式、用途、塗装などの点で)が1本の列車に仕立てられて運行されることを指す。1976年から1986年までテレビ朝日で放送された「欽ちゃんのどこまでやるの」の略称「欽どこ」が由来か。

たしか、寝台車などが走ると告知されて、おもしろそうだと思ったような…

Wikipediaの「秋田臨海鉄道線」の項には、秋田博の時には「時折特急用客車(14系座席車と24系寝台車の混結等)も使用して運転」とあるので、きっとそのこと。窓が開かない車両だから、冷房が入ったんだろう。

ここから資料に当たる。

秋田市の広報あきたでは、秋田市営バス利用を勧めたいだろうから、鉄道についてはバスよりもあっさりと「1日4往復しますのでご利用ください」程度の記載。

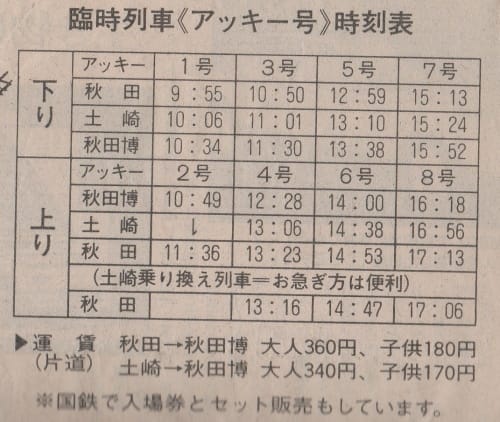

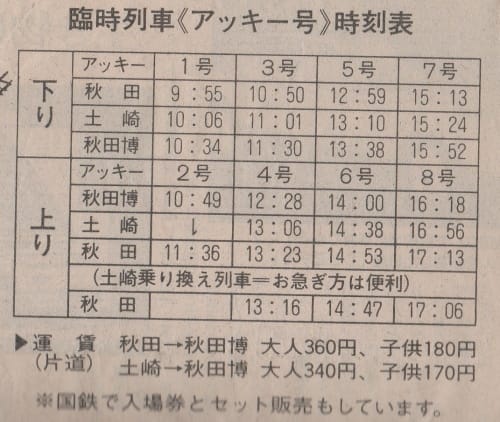

一方、我が家のアルバムには、写真といっしょに、新聞(の広告?)から切り抜いたと思われる、時刻表などが残っていた。

よくぞ保管していました!

よくぞ保管していました!

それによれば、列車名は「アッキー号」。あまり記憶にないけど、そう言えば。

前にも触れた(リンク先中ほど参照)ように、アッキーは国鉄秋田鉄道管理局のマスコットキャラクターだったヒョウの名前。

国鉄のキャラクターは、分割民営化後、原則として引退させられたが、アッキーくんはほそぼそとJR東日本秋田支社に受け継がれ、701系電車のドアボタンのシールなどで今も地道に活躍する。

ちなみに、1985年から1997年まで、団体列車や臨時列車に使われたジョイフルトレインに「エレガンスアッキー」という洋風気動車があった。それも由来はアッキーくんだけど、列車名でなく車両の愛称なので、別物。

秋田市広報の通り4往復運行され、通常の列車同様に1~8号の号数が振られている。

時刻表に掲載されている「秋田-土崎-秋田博」が、乗客が乗降できた全停車駅だと考えられる。

「秋田博」が臨海鉄道の臨時駅。ネット上の情報によれば「秋田博前(向浜)」が正式な駅名だったようだ。

なお、南線の末端の駅名(もちろん貨物専用)は「向浜」駅だが、かなり離れている。

ダイヤは、行きの下りが午前と午後2本ずつ。帰りの上りは11時前に1本、昼以降に3本。会場発始発の2号は、土崎駅は通過。

行きの始発の1号は、会場着が10時34分。帰り最終の8号は、会場発16時18分。列車での往復であっても、滞在(見学)時間としては充分。

でも、下り最終7号で入場した人は、列車で帰れない。それに開場時間は9時~19時だったのだから、もっと早く行って、遅く帰れるようにしてもよさそう。回送や定期列車との兼ね合い、踏切が閉まることによる道路交通への影響もあって難しかったのかもしれないけど。

【22日追記】車両の運用を考察すれば、1号・2号→5号・6号→7号・8号は1組で回せるが、時間的に3号・4号は別立てしないと不可能。したがって、最低、2組の編成が使われていたことになる。1~8号の運用は、専用車両としてシールの装飾が施され、3・4号は本線の普通列車と共通運用で装飾がなかったのかもしれない。

全体の所要時間は秋田→秋田博が50分程度、秋田博→秋田が55分程度(土崎通過の2号は47分)。

かなり時間がかかっている。貨物線内で自転車に抜かれる速度なんだから、当然だけど。

奥羽本線・秋田-土崎に限れば、下り秋田→土崎が11分、上り土崎→秋田は15~17分。

現在は、(客車よりは速いが、電車よりは遅い)男鹿線直通の気動車では下り7分、上り8~9分。客車の性能のほか、後述の土崎駅での作業などもあって、時間に余裕を見ていたのだろう。

時刻表の上りでは、「土崎乗り換え列車=お急ぎ方は便利(お急ぎ“の”方ってことでしょうね)」として、5分ちょっとだけ秋田駅に先に着く、おそらく奥羽本線や男鹿線の定期普通列車も掲載されている。土崎駅の発時刻が載ってないけど。

「お急ぎ」というより、秋田から先に乗り継ぐ人は乗り換えたほうがいい場合があったかもしれない。

時間がかかった理由は速度以外に、土崎駅の線路構造もあるだろう。

土崎駅はホームが3つ。駅舎寄り1番線が下り本線、3番線が上り本線で、他の列車を先に通す時や隣接の秋田総合車両センター(旧・土崎工場)へ出入りする列車は2番線(運行上の線路名は「中2番」)を使う。さらに、1番線と2番線の間にホームがない「中1番」という線路がある。

貨物支線秋田港駅と奥羽本線秋田貨物駅を行き来する貨物列車は、必ず中1番線に入るはず。線路の配置上、ここからでないと支線に出入りできないようだ。

工事中の2011年撮影。土崎駅中1番へ入る秋田港行き貨物列車

工事中の2011年撮影。土崎駅中1番へ入る秋田港行き貨物列車

同じ経路をたどるアッキー号でも同じことだったのだろうが、そうすると、土崎駅で客の乗降ができない。

そこで、下りではいったんいずれかの旅客ホームに入って乗降(主に乗)を扱ったあと、どちらかへ引き上げて、改めて中1番線へ入って、貨物支線へ。

上りでは、最初に中1番に入った後、再度旅客ホームに入り直してからドアを開けたはず。

このような「入れ換え」作業が必要で、その分の時間も所要時間に含まれていたと考えられる。

上り始発の2号は土崎を通過しているが、これは貨物列車と同じように、ホームのない中1番からまっすぐ秋田方面へ進んだ(短時間の停車はしたかも)のだろう。時間的に利用者が多くないはずだから、簡略化したのか。【下の追記も参照】

引き算すれば、入れ換えに10分程度かかっている。

さらに、貨物支線と臨海鉄道の境界である、秋田港駅でも、ホームや乗降扱いはないものの、線路配置上入れ換えが行われたかもしれない。

そういえば、どこかで逆方向に進んで、戻ったような記憶があるようなないような…

【22日追記】時刻表によれば、2号と3号が土崎-秋田博前のどこかですれ違うことになっている。秋田港駅だろうか。なんか作業手順として面倒そう。2号が土崎を通過したのは、このことも関係していたのかもしれない。

運賃。

切り抜きには、大人片道で、秋田-秋田博360円、土崎-秋田博340円とある。

おそらく、国鉄区間の運賃+臨海鉄道区間の運賃の合計。

ネット上には、「秋田博前(向浜)駅→秋田港駅」の乗車券(補充券)の写真があり、その運賃は200円。

秋田港駅で乗降はできないのに、着駅とするきっぷが売られているのは、既に国鉄区間だけの乗車券を持っている人に対して、臨海鉄道区間分を別途発売したということか。

営業キロは、秋田-土崎は7.1キロ。土崎-秋田港は、ネット上では1.8キロという情報と2.7キロという情報がある(地図上では1.8キロっぽいけど)。

いずれにしても、7~10キロの運賃区分内に収まる。当時は160円(現在は200円)だったようだ。国鉄160円+臨海200円=360円で計算が合う。

土崎-秋田港は、初乗り1~3キロの140円区間(現在も同額)だから、これも一致。

【22日追記】秋田博前(向浜)駅では「記念入場券」も発売されたそうだ。臨海鉄道の走行写真、秋田博のロゴとマスコット(釣りキチ三平)などからなる、複数のデザイン。臨海鉄道が発売し、発行は「向浜駅」。料金は大人140円。

一般に、入場券の値段は、その鉄道会社の初乗り運賃と同額。この場合200円かと思ったら、国鉄と同額。運賃設定上は臨海鉄道も初乗り140円なのか、それとも200円では高いから140円に抑えたのか。

たいへんお待たせしました。大したものではないけれど、当時の列車の写真です。

臨時駅で機回し作業中

臨時駅で機回し作業中

機関車は「DE10」形ディーゼル機関車。

小回りが利いて重宝され、上の最近の写真のように塗装は少し変わったが、今も貨物支線で走っている。

通常はこれが臨海鉄道区間へ直通することは、ない。この時は、客車こみで特例で乗り入れたのだろうか。この形式はボンネットの長短が前後で違うが、現在の貨物列車と同じく、短い側が秋田向きだったようだ。

おそらく、電化された奥羽本線内の秋田-土崎もDE10が担当したはず。でも、土崎での入れ換えがあったから、そこで替わった(別のDE10とか電気機関車に)可能性もなくはない。

「アッキー号」の文字とイラスト入りの円形のヘッドマークが取り付けられている。

写真では、ちょうど形式・製造番号の部分と重なっていて、これが何号機なのか分からない。ここではなく手前の柵にマークが設置されたものもあった。

秋田博駅に到着する下り列車。満席かな

秋田博駅に到着する下り列車。満席かな

これが、憧れたホログラムシール車両。この年度で見納めとなる国鉄の「JNR」マークが大きく輝いている。

全開の客席窓の左上に横長のシールが貼られているが、おそらく秋田博のロゴ。

窓下には、札を差し込む方式の行き先表示「サボ(サイドボードの略)」。「秋田博前←→秋 田」とある。

写真から少なくとも3両編成であることは確認できるのだが、臨時駅のホームなどの制約もあって、長くても4両編成くらいだったかもしれない。

大きく写っている車両は、「オハフ50 2228」。後に盛岡に転属し、1995年頃に廃車されたとのこと。

【22日追記】50系では、「オハフ」が編成の両端に連結されるのが原則(中間に入ってはいけないということではない)だったそうで、その点を考慮すれば、写真の列車は3両編成だった可能性も。

何時のアッキー号に乗ったかは、記録にも記憶にもない。

会場で昼食を食べたことと、写真の影の長さと到着列車の客数の多さからすれば、9時55分発の1号で行って、14時00分発の6号で帰った(=上の写真は5号の到着時)、ってところかな?

【22日追記】上記の通り、車両運用と行きの車両に装飾がなかったことを踏まえると、行きは10時50分の3号だったかもしれない。2時間も滞在すれば充分そうだし…

会場から帰途へ就く人々が続く、臨時駅付近の県道の歩道。右奥が会場、左が線路。後方には運河の橋と太平山

会場から帰途へ就く人々が続く、臨時駅付近の県道の歩道。右奥が会場、左が線路。後方には運河の橋と太平山

↑写真後方に白いアーチ状のものが見えるが、これは線路に設置された歓迎用の膨らます方式(たぶん【2017年7月1日補足】硬そうにも見えるので、違うかも)のアーチ。列車がここをくぐった。

ここが現在はどうなっているか。

Googleストリートビューより

Googleストリートビューより

電柱の配置から推測。後方の球場が武道館に変わっているのは当然として、道路と線路の間に、30年前はなかった松が生い茂っている。冒頭で向浜は30年前と変わっていないとしたけれど、こんなに変化していたとは、時を感じさせる。

臨時駅の位置について。

上の写真のように、会場と駅の間はぞろぞろと県道を歩かないとならなかった。駅をスケート場の真向かいにすればいいのにと思ったものだ。

臨時駅は、現在のこまちスタジアムへ曲がる信号付き丁字路付近。線路の向こうには秋田プライウッドの工場がある。

会場からは400メートルほどだろう。

ストリートビューより

ストリートビューより

上のほうの機関車が写っている写真で、線路向こうに見えている建物が、ストリートビュー撮影時も存在するプライウッドの施設であることが分かる。(今年大きな火災があったので、現存するかは不明)

ここを駅にしたのは、元々、ここに機回し用の線路があったからだろう。現在は機回し線は撤去されてしまったようだ。

日頃は旅客営業しない線路に、駅を作って人を運んで乗り降りさせるというのは、たくさんのハードルがあったはず。よくぞやったと思う。

今でも、各種スポーツイベントの時、あるいはセリオン辺りへの通勤通学観光に、臨海鉄道を活用できたらと想像してしまうけれど、今やろうとすれば、人員が減ったり、費用がなかったりして、難しいのかもしれない。※ところが翌2017年こんなことに!

30年前の今ごろの思い出でした。

【9月17日追記】2016年でも地道に活動を続けている芸人・ヒロシのネタで「車なのに自転車にあおられました」というのがあった。アッキー号は「列車なのに自転車に抜かれました」。

個人的には博覧会そのもの以上に印象深く、歴史的には貴重な出来事だったと思われる、会場へのアクセスについて。

※わずかな情報を頼りに憶測している部分も多々あるのでご了承ください。新たな情報があれば、コメント欄にてお知らせください。

会場となった秋田市向浜・県立スケート場周辺は、30年前も現在も、運河と海に囲まれて松林とスポーツ公園と工場があり、民家がまったくなく、大きな違いはないと思う。

県立球場が廃止されて隣にこまちスタジアムができ、球場跡に武道館ができたし、工場の存廃もあっただろうけど。

道路網は秋田博の時に変化があった。今は、スケート場前から松林~旧・秋田空港跡地を抜けて割山方面へ秋田県道56号線がつながっているが、この形になったのがその時(秋田博開幕日の7月18日開通)。それまでは、袋小路状態で港大橋(※)でしか行き来できなかったようだ。

※秋田運河に架かる県道56号線の橋の名称は「新港大橋」らしい。その橋の東側にある県道と国道7号線(臨海バイパス)の交差点は「港大橋前」という名称だから、てっきり「港大橋」だと思っていた。とすれば、「新」じゃない「港大橋」ってのは存在するのだろうか?

その県道とつながる向浜の南方、勝平・割山側では、同日に、雄物川(放水路)河口に架かる国道7号線秋田南バイパス「雄物大橋」も開通。

ただし、これらの道路は不完全な状態。秋田博期間中の県道は、一般車両は、向浜から空港跡方向の南行きのみ通行できたようだ(これは臨時駐車場関係や混雑解消の意図か)。

雄物大橋の左岸・浜田方面のバイパスも、開通は同年10月末なので、当初は上へぐるっと回って新屋栗田町方向へ行くしかなかったはず。

なお、雄物大橋は、2015年に同じサイズの橋が隣にもう1つでき、4車線となっている。

秋田博来場者の駐車場は、(会場周辺に小さいものもあったが)空港跡地に設けられ、会場へ無料バスで行き来する、現在のこまちスタジアムでのプロ野球やスケート場の一部イベントの時と同じスタイル(ただし駐車は有料だった)。

公共交通機関は2つ。

1つは秋田市営バス(秋田市交通局)。

1986年7月10日発行「広報あきた1033」によれば、会場行きバスが4系統で運行された。

秋田駅(西口)-山王大通り-会場(要はいつものスケート場線と同じ)が、平日(当時は土曜を含むってことでしょう)は10分ごと、日曜は5分ごとという、高頻度で運行。

※少し後の1988年の資料では、駅-スケート場の運賃は250円。通常時でもスケート場線が毎時3本運行されている。現在は、県立総合プールができたので運行区間は延長されたものの、毎時1本、350円。

駅発着のほかに、新屋駅前の南営業所(組織としては現・新屋案内所、バス停としては現・西部市民サービスセンター)からのバスが、「新屋線経由」と「新屋西線経由」で、それぞれ1時間に1本。

7号線沿いの北営業所(現・飯島北=場所は少し移動)からも、寺内経由で1時間に1本。

これらの詳細な経路は分からないけれど、北営業所発は、土崎からずっと旧国道を通って青年の家前(現・青少年交流センター前)を曲がるルートか。

新屋発は、西線経由が新川橋を渡って若葉町交差点から、新屋線経由は茨島交差点から、それぞれ臨海バイパスへ入ったのだろうか。新屋線が赤れんが館前、西線が自治会館前(現・市町村会館前)まで来た可能性もあるけれど、ちょっと遠回りだし。

南営業所発着の2系統は、往復とも発時刻が同時だから、乗車率が良くなさそう。30分ずらすとかすれば、南営業所付近の人は乗車機会が倍になって便利だったのに。

もう1つの手段が、鉄道。

前置きが長かったですが、これをお伝えしたかったのです!

スケート場の向かいを通る貨物専用鉄道である「秋田臨海鉄道」を使い、秋田博期間中限定の旅客駅を設けて、奥羽本線の秋田駅・土崎駅との間で人を乗せて営業運行したのである。

日頃は絶対に乗車できない路線だし、当時から「最初で最後」と言われていたような記憶もあり(実際に、それ以降現在まで実績なし【ところが2017年夏に!(記事末尾のリンク先参照)】)、ある意味、秋田博の楽しみの1つだった。

Googleマップより

Googleマップよりここで、秋田臨海鉄道について説明。

秋田臨海鉄道は、現在は、JR貨物、秋田県、周辺に工場がある企業が出資する。「JR(貨物)グループ」かつ「第3セクター」ということになろう。

秋田博当時はJR発足前だけど、国鉄が出資していたのだろうか。いずれにしても、国鉄とは親密な関係。

同社「南線」という路線が、土崎の秋田港付近-(当時はまだなかったけど)ポートタワー セリオンの下-臨海バイパス沿い-新港大橋と並んで秋田運河を渡る旧雄物川橋梁-スケート場向かい-向浜と伸びている。

土崎側では、奥羽本線土崎駅とつながっていて、秋田から向浜まで、いちおうレールで結ばれている形。

鉄道に詳しくない多くの秋田市民は、土崎駅から向浜方面までの貨物線全部を指して「臨海鉄道」と呼んでいるが、厳密には間違い。

北部市民サービスセンターの裏からセリオンの下辺りにかけて「秋田港駅」という貨物駅がある。そこから向浜側だけが臨海鉄道。

2010年2月セリオンから撮影。秋田港駅を出発し、右下の南線へ入る臨海鉄道のコンテナ貨物列車

2010年2月セリオンから撮影。秋田港駅を出発し、右下の南線へ入る臨海鉄道のコンテナ貨物列車じゃあ、残りの土崎駅-旧国道の踏切-国道の相染跨線橋-秋田港駅は何なんだと言えば、これは「奥羽本線の支線」。貨物専用だからJR東日本が関わらない、JR貨物独自の路線となっている。秋田博当時は、本線といっしょに国鉄管轄だったことになる。

それを裏付けるように、泉の秋田貨物駅から臨海鉄道方面へ行く貨物列車は、JR貨物所有の機関車が土崎駅からそのまま支線へ入り、秋田港駅まで運行。そこで機関車を臨海鉄道のものに付け替えて、臨海鉄道へ進んでいる。踏切異常時の連絡先なども、管轄区間に応じて異なっている。

2010年2月(上とは別の日)撮影。秋田港駅には、臨海鉄道の機関車(左)とJR貨物の機関車がたたずむ

2010年2月(上とは別の日)撮影。秋田港駅には、臨海鉄道の機関車(左)とJR貨物の機関車がたたずむ 2011年2月。貨物支線から土崎駅へ進入する貨物列車。この機関車はJR貨物所有で、秋田貨物駅までこのまま運行。右奥が奥羽本線追分・青森方面

2011年2月。貨物支線から土崎駅へ進入する貨物列車。この機関車はJR貨物所有で、秋田貨物駅までこのまま運行。右奥が奥羽本線追分・青森方面さて、秋田博の行き来で臨海鉄道に乗ったことを覚えているといっても、断片的。

・車両は、当時、奥羽本線・羽越本線の普通列車の主力だったエンジ色車体でボックスシートの「50系(実質的には50形)」客車。(1980年代から1990年代前半の短い期間の活躍。結果的に旧型客車と701系電車の中継ぎ)

・冷房がないから車内は暑い。

・土崎駅(?)での待ち時間がけっこう長い。

・貨物支線・臨海鉄道ではノロノロ運転。並行するバイパスを、車は言うに及ばず自転車の兄ちゃんがうれしそうに追い抜いていった。

【22日追記】→冷房なし、停車時間が長く、ノロノロなので、窓を全開にしても風が入らなくて暑かった。

・スケート場前の県道沿いに、臨時駅を設置して乗降。そこで折り返し列車の機関車の反対側への付け替え(「機回し」と呼ぶ)作業もしていた。

・行きはさほど混雑しなかったが、帰りは駅も車内も混んでいて、臨時駅前の県道の歩道で並んで待たされた。日陰がなくて暑かった。

・50形客車には、普段の姿そのままのものと、側面にキラキラ光るホログラムのシールで装飾をした車両とが使われていた。キラキラしたほうは、車内も何か特別なのではと期待したけれど、行きは装飾なしの車両。帰りはキラキラに乗れたが、車内は別段普通。「ただシールを貼っただけ」でがっかりさせられた。

・普通列車車両だし、並んだということは、おそらく全車自由席。

特に、帰りに炎天下待たされたのは、いい印象でなく、「だったらバスのほうが涼しい(※)し、速いし…」という声が、周りの人たちから聞こえ、期待していた自分自身もそれを否定できないなと心のなかで思ってしまった。

それでもなお、並んでいたのは、おそらく往復乗車券を買っていたから。

※当時の秋田市営バスは冷房車への更新途中で、非冷房車もまだまだ走っていた。でも、炎天下で待たされるよりはという意味。

記憶はこの程度。

せっかくの臨海鉄道乗車も、自転車で追い抜いた兄ちゃん以外の車窓は記憶にない。クライマックスの秋田運河を渡る所さえ。

国道の自転車の兄ちゃんを見たということは、進行方向左側の窓だったことになる。地図を考えれば当然だけど、奥羽本線・秋田-土崎間とは進行方向が180度変わっている。

あと、実物に乗ったり見たりしたわけではないが、

・期間中、「珍ドコ列車」で運行された日(最終日とか?)があった。

そんな予告をテレビで言っていた記憶もある。

「珍ドコ列車」または「珍ドコ編成」は趣味的な用語で、車両運用の都合で偶発的に、あるいはこのようなイベントで意図的に、本来はあり得ない組み合わせの車両(形式、用途、塗装などの点で)が1本の列車に仕立てられて運行されることを指す。1976年から1986年までテレビ朝日で放送された「欽ちゃんのどこまでやるの」の略称「欽どこ」が由来か。

たしか、寝台車などが走ると告知されて、おもしろそうだと思ったような…

Wikipediaの「秋田臨海鉄道線」の項には、秋田博の時には「時折特急用客車(14系座席車と24系寝台車の混結等)も使用して運転」とあるので、きっとそのこと。窓が開かない車両だから、冷房が入ったんだろう。

ここから資料に当たる。

秋田市の広報あきたでは、秋田市営バス利用を勧めたいだろうから、鉄道についてはバスよりもあっさりと「1日4往復しますのでご利用ください」程度の記載。

一方、我が家のアルバムには、写真といっしょに、新聞(の広告?)から切り抜いたと思われる、時刻表などが残っていた。

よくぞ保管していました!

よくぞ保管していました!それによれば、列車名は「アッキー号」。あまり記憶にないけど、そう言えば。

前にも触れた(リンク先中ほど参照)ように、アッキーは国鉄秋田鉄道管理局のマスコットキャラクターだったヒョウの名前。

国鉄のキャラクターは、分割民営化後、原則として引退させられたが、アッキーくんはほそぼそとJR東日本秋田支社に受け継がれ、701系電車のドアボタンのシールなどで今も地道に活躍する。

ちなみに、1985年から1997年まで、団体列車や臨時列車に使われたジョイフルトレインに「エレガンスアッキー」という洋風気動車があった。それも由来はアッキーくんだけど、列車名でなく車両の愛称なので、別物。

秋田市広報の通り4往復運行され、通常の列車同様に1~8号の号数が振られている。

時刻表に掲載されている「秋田-土崎-秋田博」が、乗客が乗降できた全停車駅だと考えられる。

「秋田博」が臨海鉄道の臨時駅。ネット上の情報によれば「秋田博前(向浜)」が正式な駅名だったようだ。

なお、南線の末端の駅名(もちろん貨物専用)は「向浜」駅だが、かなり離れている。

ダイヤは、行きの下りが午前と午後2本ずつ。帰りの上りは11時前に1本、昼以降に3本。会場発始発の2号は、土崎駅は通過。

行きの始発の1号は、会場着が10時34分。帰り最終の8号は、会場発16時18分。列車での往復であっても、滞在(見学)時間としては充分。

でも、下り最終7号で入場した人は、列車で帰れない。それに開場時間は9時~19時だったのだから、もっと早く行って、遅く帰れるようにしてもよさそう。回送や定期列車との兼ね合い、踏切が閉まることによる道路交通への影響もあって難しかったのかもしれないけど。

【22日追記】車両の運用を考察すれば、1号・2号→5号・6号→7号・8号は1組で回せるが、時間的に3号・4号は別立てしないと不可能。したがって、最低、2組の編成が使われていたことになる。1~8号の運用は、専用車両としてシールの装飾が施され、3・4号は本線の普通列車と共通運用で装飾がなかったのかもしれない。

全体の所要時間は秋田→秋田博が50分程度、秋田博→秋田が55分程度(土崎通過の2号は47分)。

かなり時間がかかっている。貨物線内で自転車に抜かれる速度なんだから、当然だけど。

奥羽本線・秋田-土崎に限れば、下り秋田→土崎が11分、上り土崎→秋田は15~17分。

現在は、(客車よりは速いが、電車よりは遅い)男鹿線直通の気動車では下り7分、上り8~9分。客車の性能のほか、後述の土崎駅での作業などもあって、時間に余裕を見ていたのだろう。

時刻表の上りでは、「土崎乗り換え列車=お急ぎ方は便利(お急ぎ“の”方ってことでしょうね)」として、5分ちょっとだけ秋田駅に先に着く、おそらく奥羽本線や男鹿線の定期普通列車も掲載されている。土崎駅の発時刻が載ってないけど。

「お急ぎ」というより、秋田から先に乗り継ぐ人は乗り換えたほうがいい場合があったかもしれない。

時間がかかった理由は速度以外に、土崎駅の線路構造もあるだろう。

土崎駅はホームが3つ。駅舎寄り1番線が下り本線、3番線が上り本線で、他の列車を先に通す時や隣接の秋田総合車両センター(旧・土崎工場)へ出入りする列車は2番線(運行上の線路名は「中2番」)を使う。さらに、1番線と2番線の間にホームがない「中1番」という線路がある。

貨物支線秋田港駅と奥羽本線秋田貨物駅を行き来する貨物列車は、必ず中1番線に入るはず。線路の配置上、ここからでないと支線に出入りできないようだ。

工事中の2011年撮影。土崎駅中1番へ入る秋田港行き貨物列車

工事中の2011年撮影。土崎駅中1番へ入る秋田港行き貨物列車同じ経路をたどるアッキー号でも同じことだったのだろうが、そうすると、土崎駅で客の乗降ができない。

そこで、下りではいったんいずれかの旅客ホームに入って乗降(主に乗)を扱ったあと、どちらかへ引き上げて、改めて中1番線へ入って、貨物支線へ。

上りでは、最初に中1番に入った後、再度旅客ホームに入り直してからドアを開けたはず。

このような「入れ換え」作業が必要で、その分の時間も所要時間に含まれていたと考えられる。

上り始発の2号は土崎を通過しているが、これは貨物列車と同じように、ホームのない中1番からまっすぐ秋田方面へ進んだ(短時間の停車はしたかも)のだろう。時間的に利用者が多くないはずだから、簡略化したのか。【下の追記も参照】

引き算すれば、入れ換えに10分程度かかっている。

さらに、貨物支線と臨海鉄道の境界である、秋田港駅でも、ホームや乗降扱いはないものの、線路配置上入れ換えが行われたかもしれない。

そういえば、どこかで逆方向に進んで、戻ったような記憶があるようなないような…

【22日追記】時刻表によれば、2号と3号が土崎-秋田博前のどこかですれ違うことになっている。秋田港駅だろうか。なんか作業手順として面倒そう。2号が土崎を通過したのは、このことも関係していたのかもしれない。

運賃。

切り抜きには、大人片道で、秋田-秋田博360円、土崎-秋田博340円とある。

おそらく、国鉄区間の運賃+臨海鉄道区間の運賃の合計。

ネット上には、「秋田博前(向浜)駅→秋田港駅」の乗車券(補充券)の写真があり、その運賃は200円。

秋田港駅で乗降はできないのに、着駅とするきっぷが売られているのは、既に国鉄区間だけの乗車券を持っている人に対して、臨海鉄道区間分を別途発売したということか。

営業キロは、秋田-土崎は7.1キロ。土崎-秋田港は、ネット上では1.8キロという情報と2.7キロという情報がある(地図上では1.8キロっぽいけど)。

いずれにしても、7~10キロの運賃区分内に収まる。当時は160円(現在は200円)だったようだ。国鉄160円+臨海200円=360円で計算が合う。

土崎-秋田港は、初乗り1~3キロの140円区間(現在も同額)だから、これも一致。

【22日追記】秋田博前(向浜)駅では「記念入場券」も発売されたそうだ。臨海鉄道の走行写真、秋田博のロゴとマスコット(釣りキチ三平)などからなる、複数のデザイン。臨海鉄道が発売し、発行は「向浜駅」。料金は大人140円。

一般に、入場券の値段は、その鉄道会社の初乗り運賃と同額。この場合200円かと思ったら、国鉄と同額。運賃設定上は臨海鉄道も初乗り140円なのか、それとも200円では高いから140円に抑えたのか。

たいへんお待たせしました。大したものではないけれど、当時の列車の写真です。

臨時駅で機回し作業中

臨時駅で機回し作業中機関車は「DE10」形ディーゼル機関車。

小回りが利いて重宝され、上の最近の写真のように塗装は少し変わったが、今も貨物支線で走っている。

通常はこれが臨海鉄道区間へ直通することは、ない。この時は、客車こみで特例で乗り入れたのだろうか。この形式はボンネットの長短が前後で違うが、現在の貨物列車と同じく、短い側が秋田向きだったようだ。

おそらく、電化された奥羽本線内の秋田-土崎もDE10が担当したはず。でも、土崎での入れ換えがあったから、そこで替わった(別のDE10とか電気機関車に)可能性もなくはない。

「アッキー号」の文字とイラスト入りの円形のヘッドマークが取り付けられている。

写真では、ちょうど形式・製造番号の部分と重なっていて、これが何号機なのか分からない。ここではなく手前の柵にマークが設置されたものもあった。

秋田博駅に到着する下り列車。満席かな

秋田博駅に到着する下り列車。満席かなこれが、憧れたホログラムシール車両。この年度で見納めとなる国鉄の「JNR」マークが大きく輝いている。

全開の客席窓の左上に横長のシールが貼られているが、おそらく秋田博のロゴ。

窓下には、札を差し込む方式の行き先表示「サボ(サイドボードの略)」。「秋田博前←→秋 田」とある。

写真から少なくとも3両編成であることは確認できるのだが、臨時駅のホームなどの制約もあって、長くても4両編成くらいだったかもしれない。

大きく写っている車両は、「オハフ50 2228」。後に盛岡に転属し、1995年頃に廃車されたとのこと。

【22日追記】50系では、「オハフ」が編成の両端に連結されるのが原則(中間に入ってはいけないということではない)だったそうで、その点を考慮すれば、写真の列車は3両編成だった可能性も。

何時のアッキー号に乗ったかは、記録にも記憶にもない。

会場で昼食を食べたことと、写真の影の長さと到着列車の客数の多さからすれば、

【22日追記】上記の通り、車両運用と行きの車両に装飾がなかったことを踏まえると、行きは10時50分の3号だったかもしれない。2時間も滞在すれば充分そうだし…

会場から帰途へ就く人々が続く、臨時駅付近の県道の歩道。右奥が会場、左が線路。後方には運河の橋と太平山

会場から帰途へ就く人々が続く、臨時駅付近の県道の歩道。右奥が会場、左が線路。後方には運河の橋と太平山↑写真後方に白いアーチ状のものが見えるが、これは線路に設置された歓迎用の膨らます方式(たぶん【2017年7月1日補足】硬そうにも見えるので、違うかも)のアーチ。列車がここをくぐった。

ここが現在はどうなっているか。

Googleストリートビューより

Googleストリートビューより電柱の配置から推測。後方の球場が武道館に変わっているのは当然として、道路と線路の間に、30年前はなかった松が生い茂っている。冒頭で向浜は30年前と変わっていないとしたけれど、こんなに変化していたとは、時を感じさせる。

臨時駅の位置について。

上の写真のように、会場と駅の間はぞろぞろと県道を歩かないとならなかった。駅をスケート場の真向かいにすればいいのにと思ったものだ。

臨時駅は、現在のこまちスタジアムへ曲がる信号付き丁字路付近。線路の向こうには秋田プライウッドの工場がある。

会場からは400メートルほどだろう。

ストリートビューより

ストリートビューより上のほうの機関車が写っている写真で、線路向こうに見えている建物が、ストリートビュー撮影時も存在するプライウッドの施設であることが分かる。(今年大きな火災があったので、現存するかは不明)

ここを駅にしたのは、元々、ここに機回し用の線路があったからだろう。現在は機回し線は撤去されてしまったようだ。

日頃は旅客営業しない線路に、駅を作って人を運んで乗り降りさせるというのは、たくさんのハードルがあったはず。よくぞやったと思う。

今でも、各種スポーツイベントの時、あるいはセリオン辺りへの通勤通学観光に、臨海鉄道を活用できたらと想像してしまうけれど、今やろうとすれば、人員が減ったり、費用がなかったりして、難しいのかもしれない。※ところが翌2017年こんなことに!

30年前の今ごろの思い出でした。

【9月17日追記】2016年でも地道に活動を続けている芸人・ヒロシのネタで「車なのに自転車にあおられました」というのがあった。アッキー号は「列車なのに自転車に抜かれました」。

名古屋では中日が旧球場でやっていたころ、ナゴヤ球場線と言う貨物転用列車を出していたみたいです。

こまちに常に野球が来たら?

関係ありませんが、スケート場は国体、あわよくば五輪用にそろそろ通年の美しい施設にしたらどうかとも。

これ、私が間違って政治を狙うときの公約のひとつです(笑)

小学生だった当時、乗車しました。

父親は車で会場に行き、走行風景の写真を撮ってくれましたが、紛失してしまいました。

こまちスタジアムにプロ野球を観に行くたび、

あの時みたいに臨時列車は運行されればな、と思います。

貴重な記録を拝見させて頂きまして、

誠にありがとうございますです。(^・^)

近年、

私なりにアッキー号を調べてみましたところ、

3種類程ございまして、

●50系客車銀色テープ装飾アッキー号

●50系客車無装飾アッキー号

●ブルトレアッキー号(オハフ15+スハフ12+オロネ24+オハネフ24)

更に、

●50系客車納涼生ビールアッキー号?

もございましたです。(^・^)

キンキラキンのアッキー号を想像して出かけたので、今となっては贅沢な話ですが何だかがっかり、で、帰りは50系だったのですが今度は冷房がなくガッカリ(笑)

秋田港駅で入れ替えをした記憶があります。

土崎での入れ替えはあったかなあ?

記憶が定かではありません。

20年前まで行われていた名古屋のケースは、JR貨物の路線に、JR東海が乗り入れていたそうですから、秋田博の時とほぼ同じ形。現在でも不可能ではないかもしれません。

向浜って、近寄りがたく縁遠い存在です。海、松林、スポーツゾーンと、それなりに魅力はありそうなのに。出馬の暁には、向浜の発展をぜひ(笑)

>マキオさん

やはり乗った経験と記憶がおありの方が、いらっしゃいましたか。

当時は気軽に写真を撮れる世の中ではなかったですが、我が家では車両が写っているのは掲載した写真がすべて。もっといろいろ撮っておけばと、今にして思います。

向浜のほかフェリーターミナルやセリオンも含めれば、臨海鉄道のさらなる活用の可能性はゼロではないかもしれません。

>秋田市のhoさん

こちらこそ、新たな情報をありがとうございます。

ブルトレにはA寝台車も入っていたのですね。B寝台は24形ですが、当時はまだ改造前の3段式の頃でしょうか。

納涼生ビールもあったとは初めて知りました。非冷房の50系では、ビールがおいしかったことでしょう。

>Unknownさん

あのキラキラには、何かひきつけられるものがあったようで… 当時はそういうシールが流行っていた気がします。

やはり秋田港では入れ換えをしましたか。

土崎の入れ換えについては、知ったかぶりの完全な推測です。どうだったのでしょう。

詳しい手順も分かれば、よりおもしろいですが、ほんとに情報が少ないですからね…

オハネフ24の開放式B寝台の段数は、

時期的に、

2段かと思いますです。

50系客車納涼生ビールアッキー号?は、

とにかくゆっくり走りまして、

鉄橋の上で停車致しまして、

そうして時間を稼いだそうでありますけれども、

私個人的には、

生ビールを飲み続けながらとにかくゆっくり走るという事で、

垂れ流し式トイレの扱いは、

どうされたものなのかと?。(^・^;)

今年の春に、

鉄道趣味人の大先輩から、

当時、

アッキー号に、

秋田博前駅→秋田駅で乗りつつ、

ビデオ撮影をされました際の動画を見せてもらいまして、

入れ換え作業の様子もありましたような。

既に2段式化が行われていた時期だったのですね。民営化後の施工だと勘違いしておりました。

土崎入れ換えはやはりありましたか。

普通のアッキー号からしてだいぶゆっくりだった記憶ですが、それ以上とは!

運河の上での停車は、おもしろいようなおっかないような… 日差しとかニオイとか気になります。

当時のトイレでは、「停車中は使用しないでください」と表示がありましたが、ノロノロ走行中では? 乗り入れに際してそういう課題もありますね。

やっぱり、よくぞ実行したものです。