秋田市中央部で見かけた表示いろいろ。

●達筆な路面

秋田市内のとある駐車場

秋田市内のとある駐車場

近くにある施設の従業員用駐車場らしい。

一般に、駐車場の路面には、区切りや進行方向を示す線、区画の番号などは白やオレンジ色で表示されることが多い。ペイントしたり、貼り付けるタイプのものが使われる。

この駐車場では、普通なら看板が立てられる、駐車場の名前(所有者)も路面に書かれている。

さらに、

各区画に?!

各区画に?!

各区画ごとに、そこを使う人の苗字が書かれている。

積雪時には読めなくなるものの、従業員用だからコストを抑えるために看板は立てないのだろうか。

そして、路面の文字が達筆な行書!

毛筆書体のようにも見えるが、(中に入るわけには行かないので公道上から見る限り)「田」など同じ文字でも微妙に止めや払いが違っているようにも見える。

筆で一つ一つ書いたのだろうか?

※この直後に変化があった。この記事末尾参照

以下、揚げ足取りが3つ続きますので、あしからず。

●二重に間違い

電柱に書かれる広告の下には、そこの地名が表示されているが、間違っていることがたまにある。

八橋田五郎が「八橋四五郎」なっていたり。

これは

これは

広告には「泉1丁目」とあるが、同じ柱の街区表示板に「泉中央二丁目」とあり、間違いが一目瞭然。(もちろん、市が設置した街区表示板のほうが正しい)

「中央」が抜け、丁目の数字も違うと、二重に間違っている。

秋田市の泉地区(住居表示実施済みの区域)の町名は、「泉+○○(+丁目)」という命名法であり、単なる「泉(+丁目)」という町名はない。

秋田駅前の広告看板でも「泉2丁目」とされているのがあったけど、間違われやすい町名かもしれない。

●どなたさまも…

とある民間施設の敷地の道路際の表示。

「ここの敷地や建物の中に入ってはいけません。」

「ここの敷地や建物の中に入ってはいけません。」

漢字にはふりがなが振られていて、上部には余白がある。

実はこの看板、以前はこうなっていた。

Googleストリートビューより

Googleストリートビューより

元は「保戸野小学校のみなさんへ」という“宛名”が書かれていた部分があり、後にそこが隠されたのだ。

敷地内にもう1枚同内容の看板があり、それも同じ措置が取られている。

どうしてこうなったのか。

数年前に新しくできた施設なので、その時に設置された表示。

たしかに、ここは市立保戸野小の近くで、施設関係の車が出入りする。児童が入り込んで事故にでもなったら大変(迷惑)だから、名指ししたのだろうか。

でも、ここは保戸野小の専用通路などではなく公道だから、もっと小さい子も通るし、もっと大きい人も通る。

屁理屈だが、未就学児や保戸野小を卒業して中学生になれば、敷地や建物の中に入ってもいいことになってしまう。

保戸野小の子どもたちが悪い子ばかりということは絶対にない。どうして保戸野小の子だけが名指しで入るなと言われなければならないのか。僕はこの看板を見る度に、偏見じゃないかと、引っかかるものがあった。

ついでに言わせてもらえば、保戸野小のすぐ近くには、秋田大学教育文化学部附属小学校も存在する。(保戸野小学区は、秋田県内で唯一、「1つの小学校の学区内に複数の小学校が存在する学区」ということになる)

附属小の子どもたちは、難関の試験を突破したせいか、特別な教育を受けているせいか、積極的で元気な子が多い。むしろ、そっちの子たちのほうが…という気もしなくはないが、これも偏見です。

同じような声が施設に届いたのか(僕は言ってませんよ)、“宛名“が消されて、すべての人を対象に立ち入りが禁止された形になる。(もちろん私有地であるから、社会通念上、立入禁止ではあった)

それから、宛名は別にしても、前も書いたように、文章も問題。

「敷地」なんて小学生(の低い学年)が分かると思っているのだろうか。いくらふりがなを振ったって、意味は知らない子も多いのに。

子どもを対象にするのなら、「あぶない! このなかに はいらないでください」など、もっと平易な文にしないと意味がない。

まったく読む(読まされる)相手のことを考えない、身勝手な表示だ。

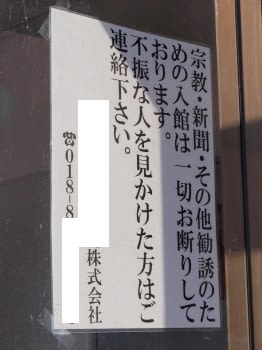

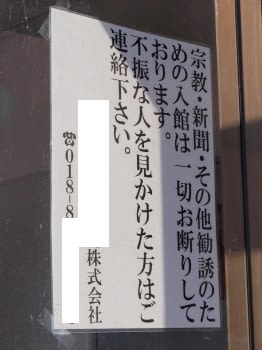

●フルわない人

とあるアパートの玄関

とあるアパートの玄関

管理会社名義で、各種勧誘のための立ち入りを禁止する張り紙。

それでもなお怪しい人がいたら、連絡してねと言っているが、よく見ると、

「不振な人」って

「不振な人」って

それを言うなら「不審な人」だ。

「不振」だと「勢い・成績・業績などがふるわないこと(デジタル大辞泉)」。

それはそれで通報されそう…

※その後修正された。

●あの人たちに再会

秋田市の避難場所の記事で、秋田市の避難場所に指定された施設の前に、今とは違うデザインの看板が設置されていたことに触れた。

この15年ほどで、国際基準のピクトグラムをデザインしたものに替わって、旧タイプは姿を消した。

秋田市内某所の倉庫的な場所にて。

これは!

これは!

その旧タイプの看板。

僕が覚えているのは、学校のグラウンドなどにあった横長のタイプだが、そういえばこういう小型看板も一部では設置されていた気がする。

「家族できめようひなん場所」「○○児童公園」とあり、公園に設置されていたものらしい。「街区公園」ではなく「児童公園」という呼称なのも、時代を感じる。

横長看板では赤でない色だった気がするけれど、逃げるお二人に再会できた。

●達筆な路面

秋田市内のとある駐車場

秋田市内のとある駐車場近くにある施設の従業員用駐車場らしい。

一般に、駐車場の路面には、区切りや進行方向を示す線、区画の番号などは白やオレンジ色で表示されることが多い。ペイントしたり、貼り付けるタイプのものが使われる。

この駐車場では、普通なら看板が立てられる、駐車場の名前(所有者)も路面に書かれている。

さらに、

各区画に?!

各区画に?!各区画ごとに、そこを使う人の苗字が書かれている。

積雪時には読めなくなるものの、従業員用だからコストを抑えるために看板は立てないのだろうか。

そして、路面の文字が達筆な行書!

毛筆書体のようにも見えるが、(中に入るわけには行かないので公道上から見る限り)「田」など同じ文字でも微妙に止めや払いが違っているようにも見える。

筆で一つ一つ書いたのだろうか?

※この直後に変化があった。この記事末尾参照

以下、揚げ足取りが3つ続きますので、あしからず。

●二重に間違い

電柱に書かれる広告の下には、そこの地名が表示されているが、間違っていることがたまにある。

八橋田五郎が「八橋四五郎」なっていたり。

これは

これは広告には「泉1丁目」とあるが、同じ柱の街区表示板に「泉中央二丁目」とあり、間違いが一目瞭然。(もちろん、市が設置した街区表示板のほうが正しい)

「中央」が抜け、丁目の数字も違うと、二重に間違っている。

秋田市の泉地区(住居表示実施済みの区域)の町名は、「泉+○○(+丁目)」という命名法であり、単なる「泉(+丁目)」という町名はない。

秋田駅前の広告看板でも「泉2丁目」とされているのがあったけど、間違われやすい町名かもしれない。

●どなたさまも…

とある民間施設の敷地の道路際の表示。

「ここの敷地や建物の中に入ってはいけません。」

「ここの敷地や建物の中に入ってはいけません。」漢字にはふりがなが振られていて、上部には余白がある。

実はこの看板、以前はこうなっていた。

Googleストリートビューより

Googleストリートビューより元は「保戸野小学校のみなさんへ」という“宛名”が書かれていた部分があり、後にそこが隠されたのだ。

敷地内にもう1枚同内容の看板があり、それも同じ措置が取られている。

どうしてこうなったのか。

数年前に新しくできた施設なので、その時に設置された表示。

たしかに、ここは市立保戸野小の近くで、施設関係の車が出入りする。児童が入り込んで事故にでもなったら大変(迷惑)だから、名指ししたのだろうか。

でも、ここは保戸野小の専用通路などではなく公道だから、もっと小さい子も通るし、もっと大きい人も通る。

屁理屈だが、未就学児や保戸野小を卒業して中学生になれば、敷地や建物の中に入ってもいいことになってしまう。

保戸野小の子どもたちが悪い子ばかりということは絶対にない。どうして保戸野小の子だけが名指しで入るなと言われなければならないのか。僕はこの看板を見る度に、偏見じゃないかと、引っかかるものがあった。

ついでに言わせてもらえば、保戸野小のすぐ近くには、秋田大学教育文化学部附属小学校も存在する。(保戸野小学区は、秋田県内で唯一、「1つの小学校の学区内に複数の小学校が存在する学区」ということになる)

附属小の子どもたちは、難関の試験を突破したせいか、特別な教育を受けているせいか、積極的で元気な子が多い。むしろ、そっちの子たちのほうが…という気もしなくはないが、これも偏見です。

同じような声が施設に届いたのか(僕は言ってませんよ)、“宛名“が消されて、すべての人を対象に立ち入りが禁止された形になる。(もちろん私有地であるから、社会通念上、立入禁止ではあった)

それから、宛名は別にしても、前も書いたように、文章も問題。

「敷地」なんて小学生(の低い学年)が分かると思っているのだろうか。いくらふりがなを振ったって、意味は知らない子も多いのに。

子どもを対象にするのなら、「あぶない! このなかに はいらないでください」など、もっと平易な文にしないと意味がない。

まったく読む(読まされる)相手のことを考えない、身勝手な表示だ。

●フルわない人

とあるアパートの玄関

とあるアパートの玄関管理会社名義で、各種勧誘のための立ち入りを禁止する張り紙。

それでもなお怪しい人がいたら、連絡してねと言っているが、よく見ると、

「不振な人」って

「不振な人」ってそれを言うなら「不審な人」だ。

「不振」だと「勢い・成績・業績などがふるわないこと(デジタル大辞泉)」。

それはそれで通報されそう…

※その後修正された。

●あの人たちに再会

秋田市の避難場所の記事で、秋田市の避難場所に指定された施設の前に、今とは違うデザインの看板が設置されていたことに触れた。

この15年ほどで、国際基準のピクトグラムをデザインしたものに替わって、旧タイプは姿を消した。

秋田市内某所の倉庫的な場所にて。

これは!

これは!その旧タイプの看板。

僕が覚えているのは、学校のグラウンドなどにあった横長のタイプだが、そういえばこういう小型看板も一部では設置されていた気がする。

「家族できめようひなん場所」「○○児童公園」とあり、公園に設置されていたものらしい。「街区公園」ではなく「児童公園」という呼称なのも、時代を感じる。

横長看板では赤でない色だった気がするけれど、逃げるお二人に再会できた。