※リゾートしらかみ乗車記はしばらくお待ちください。

今まで何度か書いてきたが、主に若い人に「好きな秋田弁は?」とか「よく使う秋田弁は?」と聞いた時、ランキング上位に食い込むのが「しったけ」(地域や人によってはすったけ、しったげ、すったげ、しんたけ等)。

「しったけ雪降ってる」「しったけ食った」といったように使われ、「とても」を意味する副詞ということになるのだろう。

「死ぬだけ(死ぬほど)」が変化してできた言葉だと考えられる。

※「したっけ」というのもあるが、「~したら」「それでは」といった意味の別の言葉

しったけの言葉の響き、言いやすさ、インパクトなどから好まれるのだろう。

しかし、個人的には「しったけ」という秋田弁は大嫌い。というのは言い過ぎにしても、これをして秋田弁の代表のように扱われるのには、違和感を感じる。

それは次のような理由。

1.秋田県全域で広く使われる言葉ではない

どんな方言でもそうだが地域差があり、秋田でも「しったけ」という語彙が存在しない地域も少なくないと思われる。

この点については、秋田弁を研究していた秋田大学の日高准教授(現・関西大学教授)が魁新報に「しったけは秋田弁か」という寄稿をしたことがあり、この点に言及していたはず。(スクラップしていたのだが、今手元になくて詳細は不明です。)

実際、僕は秋田弁を話す複数のじいさん・ばあさんと関わりがあったが、しったけを使う人はいなかった。

2.他にもユニークでおもしろい秋田弁はたくさんあるのに

名詞、動詞、形容詞、オノマトペ(擬声語・擬音語)などに、秋田弁ならではの言葉がいろいろあるのに、「しったけ」に囚われすぎているように思える。もっといろいろな秋田弁を知ってほしいし、単語でなく文章として方言を使いこなせるように体系的に残さないといけないと思う。

他地域でも、「すごい」を意味する方言(なまら、たんげ、でら、がばい等)が若い世代に好まれる傾向があるようで、秋田だけのことではないようだけど。

3.語源を考えると…

しったけの語源は「死ぬほど」。

軽々しく「死」を口にするのは、はばかられるように感じてしまうのは、僕だけだろうか。

さて、大手コンビニローソンでは、弁当コーナーで「パスタ屋」というブランドを展開している。

10月はそれの2周年だそうで、「みんなで育てる!広げる!焼パスタ パスタ屋2周年スペシャル」というキャンペーンを展開している。

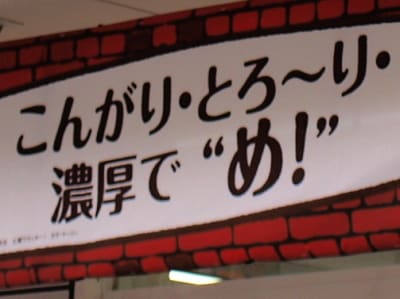

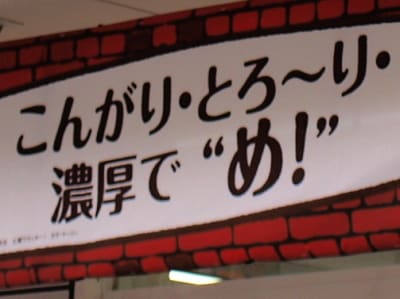

その一環として、全国34地域のローカルラジオパーソナリティが考案したキャッチフレーズが、その地域の店舗に軒下の横断幕、ガラスの横長ポスター、のぼり旗で掲出されている。(http://www.lawson.co.jp/recommend/static/pastaya/2aniv/map/)

青森県内のローソン

青森県内のローソン

青森版は、青森放送(RAB)の「土曜ワラッタ―!」という番組が考案。

「こんがり・とろ~り・濃厚で“め!”」

「こんがり・とろ~り・濃厚で“め!”」

意外にあっさりしたフレーズ。

方言は「め」だけだ。これは「うんめ」「うめ」、すなわち「うまい」「おいしい」という意味。

黒石八郎さんにでもお願いすれば、もっとすごいのを考えてくれそうだが、津軽・下北・南部という「青森弁」ではくくれない、複数の言語圏が存在する青森においては、この程度に留めておいたほうが無難という判断があったのかもしれない。

※以前紹介した津軽弁のテレビ番組「いいでば英語塾」は2010年3月で放送を終えた。

一方、秋田のローソン。

出た!「しったげ」!!

出た!「しったげ」!!

「しったげ焼げでらよ~。うめど~」ですか。青森と比べると方言色が濃い。

「とっても焼けてるよ~。おいしいよ~」という意味になる。ローソンのサイトの解説では「「しったげ」は、「すごく」などのニュアンスで使われる秋田弁。」とある。

考案したのはエフエム秋田の「Foreverヤング」という番組で、パーソナリティはテレビでもお馴染みのイシガキさん(内陸南部の羽後町出身)とヒグチさん(元NHK秋田のアシスタント(契約キャスター)で、おそらく秋田市出身)。

ラジオ局、ローソンの判断があって決まったコピーなわけだが、僕はどうも好きになれない。僕はローソンもローソンのパスタも好きだけれど、少なくともローソンのパスタに対する印象は、少し悪くなった。

上では共通語訳を「とっても焼けてるよ~。おいしいよ~」としたが、「死ぬほど焼けてるよ。おいしいよ」とも訳せるわけだ。

「死ぬほど焼ける」

どうだろうか?

企業の宣伝コピー、しかも大企業の、食品の宣伝において、普通、「死」を使うだろうか?

まして今年は、秋田のすぐ隣で起こったことにより、生きること・死ぬことを強く考えさせられている。

「不謹慎だ」で片付けたくはないけれど、あえてこの時期・この場面で使わなければならない言葉だったのだろうか? もう少し、言葉の意味・語源にまで“こだわって”決定するべきではなかっただろうか。

というか、「しったけ」以前の問題として、「しったげ焼げでら」→「とても焼けてる」って、「焼け過ぎ」ということにならないか?

焦げ焦げの不良品のパスタを売りつけられそうな印象もある。

ブラボー中谷さんあたりなら、擬態語などを上手に使って、素敵なコピーを考えてくれそうだが…

なお、幕やポスターの隅に「掲出期間:10/11~10/24」とあったので、これらは今晩には撤去されていると思われる。

ほかにも、数年前、NHK秋田放送局の正午前の県域情報番組「ひるまえこまち」内に、料理などを実演する「すったけカルチャー講座」だか「すったけカルチャースクール」というコーナーがあった。

これも直訳すれば「とてもカルチャー講座」となり、日本語としておかしいが、やはり「すったけ」はこの場所で使う必要のある言葉ではないと思っていたら、いつの間にか終わって(コーナー名が変わった?)いたようだ。(現在は震災関連番組のため放送時間が短縮され、コーナー自体が休止している模様)

そんなに秋田弁を使いたいなら、例えば「がりっと(しっかりと)」とか「かだる(参加する)」とか、よりふさわしい言葉もあったのに。

※しったけというか秋田弁についての2017年の記事。

青森地方裁判所(かな?)にて

青森地方裁判所(かな?)にて

青森で裁判員制度をPRする幕は「わもなも裁判員!」。

津軽弁で「わ」は私、「な」はあなたで、「私もあなたも裁判員!」となる。

これの秋田版を見たような記憶があったので、改めて秋田地方裁判所へ行ってみたが、外壁改修工事中のため見えませんでした…

今まで何度か書いてきたが、主に若い人に「好きな秋田弁は?」とか「よく使う秋田弁は?」と聞いた時、ランキング上位に食い込むのが「しったけ」(地域や人によってはすったけ、しったげ、すったげ、しんたけ等)。

「しったけ雪降ってる」「しったけ食った」といったように使われ、「とても」を意味する副詞ということになるのだろう。

「死ぬだけ(死ぬほど)」が変化してできた言葉だと考えられる。

※「したっけ」というのもあるが、「~したら」「それでは」といった意味の別の言葉

しったけの言葉の響き、言いやすさ、インパクトなどから好まれるのだろう。

しかし、個人的には「しったけ」という秋田弁は大嫌い。というのは言い過ぎにしても、これをして秋田弁の代表のように扱われるのには、違和感を感じる。

それは次のような理由。

1.秋田県全域で広く使われる言葉ではない

どんな方言でもそうだが地域差があり、秋田でも「しったけ」という語彙が存在しない地域も少なくないと思われる。

この点については、秋田弁を研究していた秋田大学の日高准教授(現・関西大学教授)が魁新報に「しったけは秋田弁か」という寄稿をしたことがあり、この点に言及していたはず。(スクラップしていたのだが、今手元になくて詳細は不明です。)

実際、僕は秋田弁を話す複数のじいさん・ばあさんと関わりがあったが、しったけを使う人はいなかった。

2.他にもユニークでおもしろい秋田弁はたくさんあるのに

名詞、動詞、形容詞、オノマトペ(擬声語・擬音語)などに、秋田弁ならではの言葉がいろいろあるのに、「しったけ」に囚われすぎているように思える。もっといろいろな秋田弁を知ってほしいし、単語でなく文章として方言を使いこなせるように体系的に残さないといけないと思う。

他地域でも、「すごい」を意味する方言(なまら、たんげ、でら、がばい等)が若い世代に好まれる傾向があるようで、秋田だけのことではないようだけど。

3.語源を考えると…

しったけの語源は「死ぬほど」。

軽々しく「死」を口にするのは、はばかられるように感じてしまうのは、僕だけだろうか。

さて、大手コンビニローソンでは、弁当コーナーで「パスタ屋」というブランドを展開している。

10月はそれの2周年だそうで、「みんなで育てる!広げる!焼パスタ パスタ屋2周年スペシャル」というキャンペーンを展開している。

その一環として、全国34地域のローカルラジオパーソナリティが考案したキャッチフレーズが、その地域の店舗に軒下の横断幕、ガラスの横長ポスター、のぼり旗で掲出されている。(http://www.lawson.co.jp/recommend/static/pastaya/2aniv/map/)

青森県内のローソン

青森県内のローソン青森版は、青森放送(RAB)の「土曜ワラッタ―!」という番組が考案。

「こんがり・とろ~り・濃厚で“め!”」

「こんがり・とろ~り・濃厚で“め!”」意外にあっさりしたフレーズ。

方言は「め」だけだ。これは「うんめ」「うめ」、すなわち「うまい」「おいしい」という意味。

黒石八郎さんにでもお願いすれば、もっとすごいのを考えてくれそうだが、津軽・下北・南部という「青森弁」ではくくれない、複数の言語圏が存在する青森においては、この程度に留めておいたほうが無難という判断があったのかもしれない。

※以前紹介した津軽弁のテレビ番組「いいでば英語塾」は2010年3月で放送を終えた。

一方、秋田のローソン。

出た!「しったげ」!!

出た!「しったげ」!!「しったげ焼げでらよ~。うめど~」ですか。青森と比べると方言色が濃い。

「とっても焼けてるよ~。おいしいよ~」という意味になる。ローソンのサイトの解説では「「しったげ」は、「すごく」などのニュアンスで使われる秋田弁。」とある。

考案したのはエフエム秋田の「Foreverヤング」という番組で、パーソナリティはテレビでもお馴染みのイシガキさん(内陸南部の羽後町出身)とヒグチさん(元NHK秋田のアシスタント(契約キャスター)で、おそらく秋田市出身)。

ラジオ局、ローソンの判断があって決まったコピーなわけだが、僕はどうも好きになれない。僕はローソンもローソンのパスタも好きだけれど、少なくともローソンのパスタに対する印象は、少し悪くなった。

上では共通語訳を「とっても焼けてるよ~。おいしいよ~」としたが、「死ぬほど焼けてるよ。おいしいよ」とも訳せるわけだ。

「死ぬほど焼ける」

どうだろうか?

企業の宣伝コピー、しかも大企業の、食品の宣伝において、普通、「死」を使うだろうか?

まして今年は、秋田のすぐ隣で起こったことにより、生きること・死ぬことを強く考えさせられている。

「不謹慎だ」で片付けたくはないけれど、あえてこの時期・この場面で使わなければならない言葉だったのだろうか? もう少し、言葉の意味・語源にまで“こだわって”決定するべきではなかっただろうか。

というか、「しったけ」以前の問題として、「しったげ焼げでら」→「とても焼けてる」って、「焼け過ぎ」ということにならないか?

焦げ焦げの不良品のパスタを売りつけられそうな印象もある。

ブラボー中谷さんあたりなら、擬態語などを上手に使って、素敵なコピーを考えてくれそうだが…

なお、幕やポスターの隅に「掲出期間:10/11~10/24」とあったので、これらは今晩には撤去されていると思われる。

ほかにも、数年前、NHK秋田放送局の正午前の県域情報番組「ひるまえこまち」内に、料理などを実演する「すったけカルチャー講座」だか「すったけカルチャースクール」というコーナーがあった。

これも直訳すれば「とてもカルチャー講座」となり、日本語としておかしいが、やはり「すったけ」はこの場所で使う必要のある言葉ではないと思っていたら、いつの間にか終わって(コーナー名が変わった?)いたようだ。(現在は震災関連番組のため放送時間が短縮され、コーナー自体が休止している模様)

そんなに秋田弁を使いたいなら、例えば「がりっと(しっかりと)」とか「かだる(参加する)」とか、よりふさわしい言葉もあったのに。

※しったけというか秋田弁についての2017年の記事。

青森地方裁判所(かな?)にて

青森地方裁判所(かな?)にて青森で裁判員制度をPRする幕は「わもなも裁判員!」。

津軽弁で「わ」は私、「な」はあなたで、「私もあなたも裁判員!」となる。

これの秋田版を見たような記憶があったので、改めて秋田地方裁判所へ行ってみたが、外壁改修工事中のため見えませんでした…