大学は就職の予備校ではない。そんなことが言われた時代があった。だが、東大を筆頭に旧帝大、早慶上智、MARCHや関関同立といった有名大学の出身者が国家資格の取得をはじめ、公務員採用試験や一流企業への内定でも結果を出してきたのは、紛れもない事実だ。

ところが、1991年のバブル崩壊で、日本は長い不況に突入した。ちょうど93年から2005年に就職活動した学生は有名大学の出身者でも、簡単に内定をもらえる状況ではなかった。いわゆる就職氷河期と言われる世代だ。さらに企業の側もグローバル経済の到来で、国際競争に勝てないところは否応なくマーケットから締め出される。一流企業の現役社員であっても、リストラや早期希望退職の憂き目に晒されるようになったのである。

産業構造が変わり、日本型の年功序列、終身雇用は終わりを迎えた。というか、学歴が一流企業への就職に優先されるのは変わりないが、ひと度業績が悪化すれば雇われの身である以上、職が失われることに学歴差はないことがはっきりした。識者の中には、企業は10年から15年で壁にぶち当たる。従業員の側も33歳頃、45歳頃、60歳頃に一度ずつ、社会の変化に合わせ自身の価値付けをする方が良いと仰る方もいる。

日本型雇用の終焉は、大学にも変革をもたらしつつある。デジタルサイエンス、バイオや薬学、国際関係の専攻を全面に打ち出す大学がある一方、独立自営や起業ができ、社会で役立つ人材を育成、輩出する教育に舵を切り始めたところもある。後者では、3年時のゼミを従来のような学問中心の演習や研究発表から、企業や地域社会が抱えるリアルな課題に向き合い、ビジネスモデルや社会活動を創造する場に変える大学も出てきている。

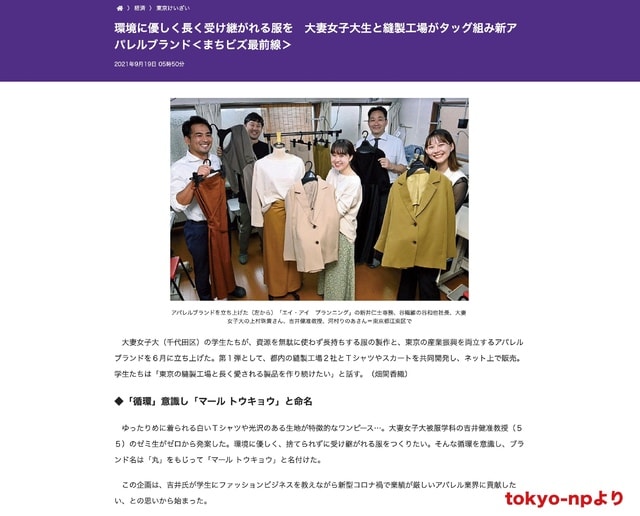

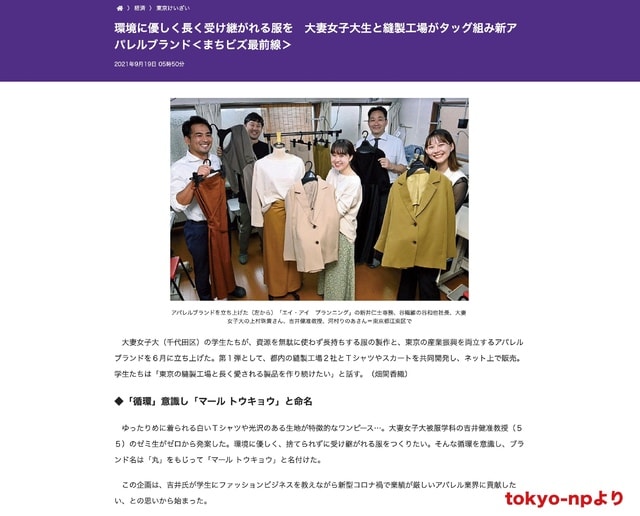

先日、大妻女子大学のあるゼミ生が「女子大学生が欲しいもの」をテーマに「衣料ブランド」を立ち上げたという報道があった。(https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/67838/)ファッションマーケティングや流通、消費者行動を研究する吉井健准教授(家政学部)のゼミが東京都内の縫製会社の協力のもと、学生のアイデアを取り入れた製造・販売の仕組みづくりにチャレンジしたものだ。

このブランド企画では、SDGsの理念に添って売れ残った商品を廃棄しない「受注生産方式」を採用した。昨年秋から企画立案を進め、ゼミ生がターゲットに合わせたコンセプトを設定してデザインを考案。また、学生自ら生地問屋に足を運び、縫製は都内2社の事業者に発注した。サンプルは学生が試着して意見を出し合うなど、アパレルメーカーに近い企画製造のフローを実践している。

ブランド名は「マール トウキョウ」(https://aiptokyo.shopselect.net)で、商標登録も行った。価格は21年秋冬コレクションでジャケットが1万7820円、スカートが1万450円、Tシャツ4950円。女性大学生が欲しいブランドだから、そこそこのクオリティはキープしたい。それでも、お小遣いでギリギリ購入できることを念頭に価格を設定したと思われる。ファッションに一番関心がある世代だけに学生各自がアイデアを出し合い、侃侃諤諤の議論が展開されたのではないか。

「イメージしたものを形にしていくのはとても難しかった」と、ゼミ生のある4年生は語っている。「女子大生」「ブランド」と言えば、いかにも俗っぽくて軽薄に感じるが、実際に商品を企画し、それを形にしていく苦労を学生自身が体験できたこと。つまり、アパレルビジネスの理屈が学習できて、そのノウハウを享受できたことは成果だろう。しかも、アパレル事業者の協力で、Tシャツでは脇の部分に縫い目のない筒状の生地「丸胴」を使い、縫製時に捨てる生地を少なくするなど、SDGsにも踏み込んでいる。

商品企画はファッション専門学校ではごく普通に行われているが、それらと大学生が取り組むものとの違いはあるのか。専門学校生の場合は、「クリエーション」を念頭にデザインや技術面に力を入れること。それに対し、大学生はマーケティングや消費者行動を専攻するため、「売れること」を主眼に置くモノ作りだろうか。今回は生地の選定や縫製事業者とのやり取りも行なっているので、コストや利益、価格設定についても学べたと思う。

地方大学は地域課題に冷静に向き合うべき

地方の大学でも、地域課題に対する答えをファッション関連事業で導き出そうとした事例がある。2019年4月、熊本で初めて東京ガールズコレクション(TGC)が開催された。この時もイベントに合わせて国立熊本大学文学部の学生が「ファッションによる地域の活性化」(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2018-file/release180914.pdf)を狙ったプロジェクトに参画し、プレゼンテーションに臨んでいる。

同学部情報コミュニケーション学科の学生40人は、6つのグループに分かれて企画を立案。人気漫画「ワンピース」のキャラクターに合うアイテムを県内の店舗から募集してコンテストを開催するもの、TGCの出演タレントが地元のセレクトショップを案内しコーディネート提案するツアー、化粧品やアクセサリーなど県内の隠れた名品をPRする企画などが提案された。

優秀賞に選ばれたのは、不用品や廃材を再利用し、付加価値の高い製品を生み出す「アップサイクルのファッションコンテスト」。SDGsにつなげるアップサイクルの認知度向上や地元クリエーターの人材育成をつなげるもので、SNSを使って情報発信していくとのことだった。審査員からは「社会性のあるテーマ」「幅広い年代への広がりが期待」と高評価を受けたが、アップサイクルを具体的にどう実行するかまでの内容は提案されていない。

大学生がゼミなどで企画立案を行う場合、大学側が持つ研究ノウハウ、知見などが決め手になる。さらに大学を取り巻く環境も学生が導き出さんとするソリーションには深く影響する。大妻女子大学の事例で言えば、東京に立地し家政学部ではマーケティングや消費者行動を学び、バックボーンには複数の縫製事業者が存在すること。それだけアパレルのアイテム生産には取り組みやすいということだ。

日本では各地域がアパレルのバックボーンになっている。山形のニット生産、東海の木綿や麻の産地、大阪の生地卸、岡山のデニムや藍染などがそれだ。これらは学生がアパレル関連の企画に取り組む上で欠かせない条件となる。しかし、熊本は単なる地方都市に過ぎず、小売事業者が点在するだけ。クリエイティビティな土壌もなければ、アパレル卸の機能もない。そんな環境では、学生が取り組む内容でも自ずと限界がある。

ファッションによる地域の活性化とは言っても、自治体がTGCに税金を投入するため関連事業にも地元色を出して欲しいと要望し、主催者側が客層と同世代の学生にプロジェクト参画を打診したに過ぎない。確かに熊本が抱える根本課題は「ストロー現象」だ。中心部は福岡や郊外に買物客を吸い取られて地盤沈下が激しい。再開発のバスターミナルや新しい駅ビルに大型商業施設が開業したが、市場規模やバッティングの問題からテナント誘致がうまくいかず、苦戦が続く。つまり、「ファッションでは活性化できない」のが問題なのである。

第一、アパレルについてほとんど何も知らない文学部の学生がアップサイクルに本格的に取り組むなど、どだい無理な話。むしろ、こうしたテーマなら理工系学部が参画すべきではなかったのか。アパレルが抱える廃棄問題は、サイエンスのノウハウ無くして解決できない。これなら地域性も関係ない。短時間ではソリューションを導くのは難しいだろうが、イベントにぶつける場当たり的なテーマでは、模範解答も導き出せないのだ。

米国のマサチューセッツ工科大学では、SDGsの一環として「商品企画の段階からいかに生地(用尺)を少なくし、裁断の段階でも生地の切り屑を出さないパターン作り」などが研究されている。商品が出来てからではなく、作る前にロス防止に取り組もうというわけだ。一方、日本の大学の変革は少子化、全入時代を見据えて、国公・私立を問わず学生を集めやすい=学生にとって就職や社会参加に有利になるものが大半だ。

ただ、先の熊本で目下、大学生の就職先としても有望な企業がある。ゲーム機プレイステーション用の画像センサーを供給する「ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング」だ。同社の売上げは県下トップの6123億円(2020年度)。こうした企業の情報は関東圏の国立大学も把握しているようで自校の先端技術研究が生かせると、同社を学生、院生の就職先に目論むところもある。成長著しい分野に照準を当てる強かな大学があるのも確かだ。

コロナ禍によりリモートワークが浸透した。人口減少が激しい地方の自治体は、若者のUターンやスタートアップの支援に舵を切るところが増えている。地方の大学も卒業生が地元で仕事ができるようになれば、学生募集や就職斡旋で好機となる。そのためには地域が抱える課題に向き合い、独立自営や起業、社会活動で役立つ教育、いわゆる地域社会を生き抜く知恵や技術を授けられるかだ。それには自治体や地元企業との連携も欠かせない。

もちろん、アパレル関連の取り組みでは大学によってできる、できないものが決まってくるのは言うまでもないが。

ところが、1991年のバブル崩壊で、日本は長い不況に突入した。ちょうど93年から2005年に就職活動した学生は有名大学の出身者でも、簡単に内定をもらえる状況ではなかった。いわゆる就職氷河期と言われる世代だ。さらに企業の側もグローバル経済の到来で、国際競争に勝てないところは否応なくマーケットから締め出される。一流企業の現役社員であっても、リストラや早期希望退職の憂き目に晒されるようになったのである。

産業構造が変わり、日本型の年功序列、終身雇用は終わりを迎えた。というか、学歴が一流企業への就職に優先されるのは変わりないが、ひと度業績が悪化すれば雇われの身である以上、職が失われることに学歴差はないことがはっきりした。識者の中には、企業は10年から15年で壁にぶち当たる。従業員の側も33歳頃、45歳頃、60歳頃に一度ずつ、社会の変化に合わせ自身の価値付けをする方が良いと仰る方もいる。

日本型雇用の終焉は、大学にも変革をもたらしつつある。デジタルサイエンス、バイオや薬学、国際関係の専攻を全面に打ち出す大学がある一方、独立自営や起業ができ、社会で役立つ人材を育成、輩出する教育に舵を切り始めたところもある。後者では、3年時のゼミを従来のような学問中心の演習や研究発表から、企業や地域社会が抱えるリアルな課題に向き合い、ビジネスモデルや社会活動を創造する場に変える大学も出てきている。

先日、大妻女子大学のあるゼミ生が「女子大学生が欲しいもの」をテーマに「衣料ブランド」を立ち上げたという報道があった。(https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/67838/)ファッションマーケティングや流通、消費者行動を研究する吉井健准教授(家政学部)のゼミが東京都内の縫製会社の協力のもと、学生のアイデアを取り入れた製造・販売の仕組みづくりにチャレンジしたものだ。

このブランド企画では、SDGsの理念に添って売れ残った商品を廃棄しない「受注生産方式」を採用した。昨年秋から企画立案を進め、ゼミ生がターゲットに合わせたコンセプトを設定してデザインを考案。また、学生自ら生地問屋に足を運び、縫製は都内2社の事業者に発注した。サンプルは学生が試着して意見を出し合うなど、アパレルメーカーに近い企画製造のフローを実践している。

ブランド名は「マール トウキョウ」(https://aiptokyo.shopselect.net)で、商標登録も行った。価格は21年秋冬コレクションでジャケットが1万7820円、スカートが1万450円、Tシャツ4950円。女性大学生が欲しいブランドだから、そこそこのクオリティはキープしたい。それでも、お小遣いでギリギリ購入できることを念頭に価格を設定したと思われる。ファッションに一番関心がある世代だけに学生各自がアイデアを出し合い、侃侃諤諤の議論が展開されたのではないか。

「イメージしたものを形にしていくのはとても難しかった」と、ゼミ生のある4年生は語っている。「女子大生」「ブランド」と言えば、いかにも俗っぽくて軽薄に感じるが、実際に商品を企画し、それを形にしていく苦労を学生自身が体験できたこと。つまり、アパレルビジネスの理屈が学習できて、そのノウハウを享受できたことは成果だろう。しかも、アパレル事業者の協力で、Tシャツでは脇の部分に縫い目のない筒状の生地「丸胴」を使い、縫製時に捨てる生地を少なくするなど、SDGsにも踏み込んでいる。

商品企画はファッション専門学校ではごく普通に行われているが、それらと大学生が取り組むものとの違いはあるのか。専門学校生の場合は、「クリエーション」を念頭にデザインや技術面に力を入れること。それに対し、大学生はマーケティングや消費者行動を専攻するため、「売れること」を主眼に置くモノ作りだろうか。今回は生地の選定や縫製事業者とのやり取りも行なっているので、コストや利益、価格設定についても学べたと思う。

地方大学は地域課題に冷静に向き合うべき

地方の大学でも、地域課題に対する答えをファッション関連事業で導き出そうとした事例がある。2019年4月、熊本で初めて東京ガールズコレクション(TGC)が開催された。この時もイベントに合わせて国立熊本大学文学部の学生が「ファッションによる地域の活性化」(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2018-file/release180914.pdf)を狙ったプロジェクトに参画し、プレゼンテーションに臨んでいる。

同学部情報コミュニケーション学科の学生40人は、6つのグループに分かれて企画を立案。人気漫画「ワンピース」のキャラクターに合うアイテムを県内の店舗から募集してコンテストを開催するもの、TGCの出演タレントが地元のセレクトショップを案内しコーディネート提案するツアー、化粧品やアクセサリーなど県内の隠れた名品をPRする企画などが提案された。

優秀賞に選ばれたのは、不用品や廃材を再利用し、付加価値の高い製品を生み出す「アップサイクルのファッションコンテスト」。SDGsにつなげるアップサイクルの認知度向上や地元クリエーターの人材育成をつなげるもので、SNSを使って情報発信していくとのことだった。審査員からは「社会性のあるテーマ」「幅広い年代への広がりが期待」と高評価を受けたが、アップサイクルを具体的にどう実行するかまでの内容は提案されていない。

大学生がゼミなどで企画立案を行う場合、大学側が持つ研究ノウハウ、知見などが決め手になる。さらに大学を取り巻く環境も学生が導き出さんとするソリーションには深く影響する。大妻女子大学の事例で言えば、東京に立地し家政学部ではマーケティングや消費者行動を学び、バックボーンには複数の縫製事業者が存在すること。それだけアパレルのアイテム生産には取り組みやすいということだ。

日本では各地域がアパレルのバックボーンになっている。山形のニット生産、東海の木綿や麻の産地、大阪の生地卸、岡山のデニムや藍染などがそれだ。これらは学生がアパレル関連の企画に取り組む上で欠かせない条件となる。しかし、熊本は単なる地方都市に過ぎず、小売事業者が点在するだけ。クリエイティビティな土壌もなければ、アパレル卸の機能もない。そんな環境では、学生が取り組む内容でも自ずと限界がある。

ファッションによる地域の活性化とは言っても、自治体がTGCに税金を投入するため関連事業にも地元色を出して欲しいと要望し、主催者側が客層と同世代の学生にプロジェクト参画を打診したに過ぎない。確かに熊本が抱える根本課題は「ストロー現象」だ。中心部は福岡や郊外に買物客を吸い取られて地盤沈下が激しい。再開発のバスターミナルや新しい駅ビルに大型商業施設が開業したが、市場規模やバッティングの問題からテナント誘致がうまくいかず、苦戦が続く。つまり、「ファッションでは活性化できない」のが問題なのである。

第一、アパレルについてほとんど何も知らない文学部の学生がアップサイクルに本格的に取り組むなど、どだい無理な話。むしろ、こうしたテーマなら理工系学部が参画すべきではなかったのか。アパレルが抱える廃棄問題は、サイエンスのノウハウ無くして解決できない。これなら地域性も関係ない。短時間ではソリューションを導くのは難しいだろうが、イベントにぶつける場当たり的なテーマでは、模範解答も導き出せないのだ。

米国のマサチューセッツ工科大学では、SDGsの一環として「商品企画の段階からいかに生地(用尺)を少なくし、裁断の段階でも生地の切り屑を出さないパターン作り」などが研究されている。商品が出来てからではなく、作る前にロス防止に取り組もうというわけだ。一方、日本の大学の変革は少子化、全入時代を見据えて、国公・私立を問わず学生を集めやすい=学生にとって就職や社会参加に有利になるものが大半だ。

ただ、先の熊本で目下、大学生の就職先としても有望な企業がある。ゲーム機プレイステーション用の画像センサーを供給する「ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング」だ。同社の売上げは県下トップの6123億円(2020年度)。こうした企業の情報は関東圏の国立大学も把握しているようで自校の先端技術研究が生かせると、同社を学生、院生の就職先に目論むところもある。成長著しい分野に照準を当てる強かな大学があるのも確かだ。

コロナ禍によりリモートワークが浸透した。人口減少が激しい地方の自治体は、若者のUターンやスタートアップの支援に舵を切るところが増えている。地方の大学も卒業生が地元で仕事ができるようになれば、学生募集や就職斡旋で好機となる。そのためには地域が抱える課題に向き合い、独立自営や起業、社会活動で役立つ教育、いわゆる地域社会を生き抜く知恵や技術を授けられるかだ。それには自治体や地元企業との連携も欠かせない。

もちろん、アパレル関連の取り組みでは大学によってできる、できないものが決まってくるのは言うまでもないが。