非売品の地域歴史本を頼んでいて、やっと手元に届きました。

二年越しで八方手を尽くしてお願いしていたものなので、嬉しさも大きいです。

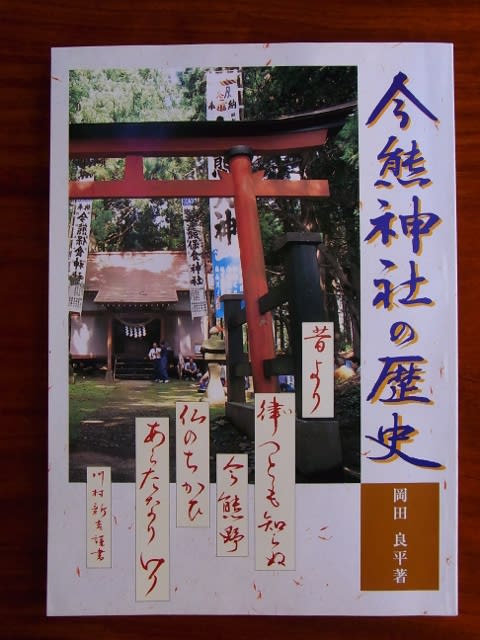

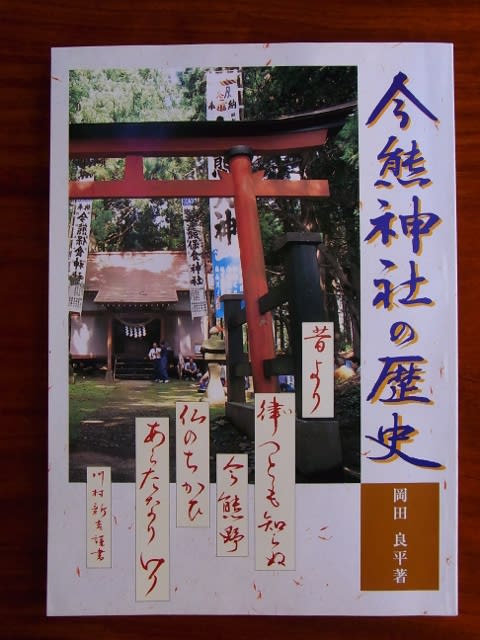

『今熊神社の歴史』と題されたこの本は、青森県六戸町にある今熊神社の歴史を、当社の神主である著者が調べて書き上げた自費発行の書籍です。

里修験の社であった今熊神社の変遷と、修験道や青森県南部地域の歴史や生業の変遷も交えながら、たいへん詳しく書かれている名著と思っています。

この本の圧巻は、江戸時代の宮司である修験者の家系をたどる部分で、特に天明の大飢饉前後の村の様子や宮司の動向など、大河ドラマを見ているような迫力があります。

歴史本としても充分に見ごたえがあり、また当時の農業や修験道という宗教のありようまで調べられていて、この本を一冊読むだけで江戸時代前後の青森県南部地方の産業まで理解できるような、そんな書籍です。

三頭木の言い伝えや、関連するであろう修験道の信仰形態などを調べるために、この本の事を聞きつけ借りて読んでみたのですが、資料というより読み物としての面白さに惹きつけられてしまいました。

山野を駆け巡って修行する山伏の姿と、里の修験とは、まったく違うイメージという事を知ったのもこの書籍からでしたし、地域に密着した信仰の形を築きあげていた民間宗教としての修験道を知ったのもこの書籍のおかげです。

私にとっては民間信仰としての修験道に興味を持つ入口だった、そんな本です。

もちろん資料としての価値も高いですし、氏子や関係者だけに配ったらしいこの本は、県の図書館の蔵書になるべき書籍と思います。

私が自分の手元に置くべく人を介して入手したのも、図書館等に置かれていなかったためでした。

著者に直接聞いたところ、六戸町図書館には寄贈しているとの事。

興味のある方は六戸町にお問い合わせください。

追記

十和田市民図書館にも蔵書があり、貸し出しもしているとのこと。

2013/4/6 追記

八戸市立図書館と青森県立図書館への寄贈を行い、現在、この二つの図書館でも閲覧・貸し出しが可能になったとの事。

二年越しで八方手を尽くしてお願いしていたものなので、嬉しさも大きいです。

『今熊神社の歴史』と題されたこの本は、青森県六戸町にある今熊神社の歴史を、当社の神主である著者が調べて書き上げた自費発行の書籍です。

里修験の社であった今熊神社の変遷と、修験道や青森県南部地域の歴史や生業の変遷も交えながら、たいへん詳しく書かれている名著と思っています。

この本の圧巻は、江戸時代の宮司である修験者の家系をたどる部分で、特に天明の大飢饉前後の村の様子や宮司の動向など、大河ドラマを見ているような迫力があります。

歴史本としても充分に見ごたえがあり、また当時の農業や修験道という宗教のありようまで調べられていて、この本を一冊読むだけで江戸時代前後の青森県南部地方の産業まで理解できるような、そんな書籍です。

三頭木の言い伝えや、関連するであろう修験道の信仰形態などを調べるために、この本の事を聞きつけ借りて読んでみたのですが、資料というより読み物としての面白さに惹きつけられてしまいました。

山野を駆け巡って修行する山伏の姿と、里の修験とは、まったく違うイメージという事を知ったのもこの書籍からでしたし、地域に密着した信仰の形を築きあげていた民間宗教としての修験道を知ったのもこの書籍のおかげです。

私にとっては民間信仰としての修験道に興味を持つ入口だった、そんな本です。

もちろん資料としての価値も高いですし、氏子や関係者だけに配ったらしいこの本は、県の図書館の蔵書になるべき書籍と思います。

私が自分の手元に置くべく人を介して入手したのも、図書館等に置かれていなかったためでした。

著者に直接聞いたところ、六戸町図書館には寄贈しているとの事。

興味のある方は六戸町にお問い合わせください。

追記

十和田市民図書館にも蔵書があり、貸し出しもしているとのこと。

2013/4/6 追記

八戸市立図書館と青森県立図書館への寄贈を行い、現在、この二つの図書館でも閲覧・貸し出しが可能になったとの事。

竜脚下目(カミナリ竜)は、その大きさから水生動物と考えられていた。その後の研究から現在は乾燥した森林・草原で生活していたとされている。

竜脚下目(カミナリ竜)は、その大きさから水生動物と考えられていた。その後の研究から現在は乾燥した森林・草原で生活していたとされている。 主竜類。尾を支えに立ち上がった姿で描かれている。現在では後肢を支柱にして尾と上半身でバランスをとった状態で歩くとされている。尾は地面を引きずらない。

主竜類。尾を支えに立ち上がった姿で描かれている。現在では後肢を支柱にして尾と上半身でバランスをとった状態で歩くとされている。尾は地面を引きずらない。