20年使っているので仕方ない

今年の1月に簡易修理したトースターが調子悪いと妻からの報告。通電したりしなかったりらしい。ハンダ割れか何かで接触不良かとあたりをつけ分解。テスターで各所の導通をあたるも正常な反応。そこでACプラグの両極にテスター棒を当ててみると導通が安定しない。目視確認するとACプラグの根元に亀裂が見つかる。屈曲を繰り返しての断線だった。勤め帰りにビバホームでプラグを購入、5分作業で修理完了。めでたし めでたし。

20年使っているので仕方ない

今年の1月に簡易修理したトースターが調子悪いと妻からの報告。通電したりしなかったりらしい。ハンダ割れか何かで接触不良かとあたりをつけ分解。テスターで各所の導通をあたるも正常な反応。そこでACプラグの両極にテスター棒を当ててみると導通が安定しない。目視確認するとACプラグの根元に亀裂が見つかる。屈曲を繰り返しての断線だった。勤め帰りにビバホームでプラグを購入、5分作業で修理完了。めでたし めでたし。

OH(オーバーホール)と革貼り換えでハンサムに

PENTAX 17の記事を書いてから久しぶりにケムンパスのPEN Sを防湿庫から取り出して手慰みに空シャッターを切って遊んでいた。何度かシャッターを切るうちにレンズシャッターと巻き上げダイヤルの連携が怪しくなり巻き上げダイヤルのロックが緩解されなくなった。簡単なリンクの固着かと軍幹部を開けてみるも原因はレンズシャッター側と判明。簡単チェックのつもりが全分解のOHとなってしまう。縮んでいた貼り革を剥ぎレンズボードを降ろす。距離計ダイヤルはフォーカス位置を狂わせたくないとの心理が働きレンズユニットの裏側を分解したのが運の尽き。シャッター幕がばらけてしまう。このPEN Sは20年振りの分解なので勝手を忘れていた。ここまで分解するならと簡単修理からOHに変更。各所のクリーニングと注油をして整備。ついでに縮んだ貼り革も新規にストックから切り出し貼り換える。全ての調整整備を終えハンサムな姿に戻る。

軍幹部だけ開けての簡単メンテのつもりが・・・

結局レンズシャッター部まで分解する羽目に

ここまで作業したついでに革の貼り換え

このPEN Sはその昔、イタリア旅行したときにリバーサルフィルムでベネチアの街並みをスナップしたことがあった。露出はシビアだけれど2倍のコマが並ぶスリーブは賑やかで楽しかった。

ベネチアの路地をスナップ

PENTAX 17を買われた方は折角なので奮発してリバーサルフィルムで撮影して欲しいものだ。因みに今回整備したPEN SはPENとOMシリーズの生みの親、米谷さんのサイン入り。つまりは家宝なのである

ダイヤモンドペンで開発者 米谷氏のサイン

切れ味は良いが直ぐに刃が鈍る

模型、工作のお道具「タミヤ カッターのこII」の替え刃を2セット購入(1k円)。店頭ではなかなか見つからないのでアンドロメダ模型店で取り寄せてもらった。このアンドロメダ模型店は鴨居にあるのだが20年ほど前にはもう一店舗、青葉台店もあった。この青葉台店では鉄道模型の251系「スーパービュー踊り子」や253系「成田エクスプレス」の編成セットを買っていた。アルバイトと思われる制服にエプロン姿の女子高生店員さんが鉄道の商品情報に詳しく驚かされたのを覚えている。模型店ではこの鴨居店の品揃えは素敵。他に今まで訪れた教えたくない模型屋を少しご紹介。札幌JR篠路駅のピンクタイガー。この店では日本沈没の”わだつみ”を買った。次に神戸、湊川公園の公園模型さんも紹介しようと思ったけれど10年ほど前に閉店されていた。今の子供は”プラモデル”にときめかないというのが少し可哀そうではある。ガンプラだけがプラモぢゃないのだよ。そういえば数年に一度という頻度で夢に出てくる模型屋がある。店は路地に面していて道はまだ未舗装。店は木枠のガラスの引き戸。店の中はヒンヤリしていて照明はなくうす暗い。天井に届く両側の棚には60年代のプラモが山積み。どれを買うか品定めしているところでいつも目が覚める。

30年ほど愛用してきた傘が壊れた。”上ろくろ”と親骨の接合部が外れたのだ。ろくろに通してあるワイヤーの劣断なのですぐに直せると思ったのだけれど修理に取り掛かるともう少し深刻なものだった。ろくろで固定される親骨先端が金属疲労で破断していた。この修理は専用の金具を親骨先端に固定してワイヤーを通さねばならない。修理は先送りとなった。雨の日に濡れた傘の雫をはらうとき、中棒を軸に左右にツイストする動作を無意識に行っていた。実はこの動作は傘に大きなストレスとなるらしい。もっと丁寧に扱うべきでした、御免。

安定化電源にPWM基板を接続して動作確認

Nゲージでミニジオラマをこさえて現実逃避する画策。小さな鉄道模型で重要なのは車輛や情景のリアルさの他に車輛走行での滑らかな加減速と微速走行が再現できるかにある。スケール速度を考えれば模型車輛がシャーシャーと高速で走るとスケール的に時速200キロをすぐに超えてしまい興ざめ。発車、停車もロケットスタート、ガックン停止は避けたいところ。その救世主としてDCCと呼ばれるデジタル制御方式がある。DCモーターを電圧制御で速度コントロールする旧来方式ではなくPWM(パルス幅変調)制御でONとOFFを細かく繰り返してモーター回転速度を制御するもの。一般的な鉄道模型のデジタル制御では、模型車輛のモーター車にデジタル制御用デコーダー基板を積む方式。デコーダー基板には個別IDが振られていて同一線路上にある複数車輛をIDの呼び出しで各々を独立で速度制御できる。これを使えば同じ線路上にいる貨物列車を待避線で停車させておいて特急列車を高速で通過させるような芸当ができる。しかしこのDCCシステムの採用には専用コントローラやデコーダー基板など高価な投資が必要。何より今回製作するBショーティの小型電気機関車ではデコーダー基板を積むだけの物理的な空間がない。連結する客車や貨物を永久連結にしてデコーダーをそちらに積むという策はあるけれど面倒。今回の工作ではミニジオラマゆえ単線で単機の走行を想定している。機関車内でデジタル信号に変換するのではなく線路にPWM出力を直接流すことで面倒ごとは解決する。これなら既製品のDCCシステムを購入しなくても秋月通商あたりのPWMキットを組み込めば済む。そんな妄想をぼんやり考えていたところ大陸の通販サイトでPWM基板にバックライト液晶ディスプレイ、速度調整トリム(デューティー比変更VR)まで付いたものを見つけた。1000円でお釣りがくる価格。速攻で注文して1週間ほどで商品は届いた。乱暴な中華の輸送実態を知っているので早速動作確認。安定化電源に繋げてデジタル出力の波形をオシロで確認。

デューティー比 50%出力にして波形をみる

山と谷が綺麗に半分、50%の矩形波

10%の矩形波

0%の状態(停止)

VRでのデューティー比変更に連動して綺麗な矩形波が出ていた。これで車輛に線路に電源も揃った。あとは舞台づくりが課題か。

スケールスピード800km/h! こんなおもちゃがありました。

(Youtubeサイトでご覧いただけます)

ハワイ旅行ぢゃないのか

令和に年号が変わったを機会に年賀状での新年のご挨拶は取りやめにした。毎年いただく年賀状にはこちらからも賀状を送りつつも取りやめたことをお伝えしていた。それでも律義にお送りいただく方が毎年数組ある。こちらもお返しの年賀はがきを買って準備だけはしている。今年も年明けに追加で20枚ほど買い足してプリンターで裏面に印刷したものが10枚ほど余った。お年玉付きなので7月の交換期限が迫っていることから番号をあたる。未使用の残りハガキから3枚が3等(切手)の当たりだった。なんという高確率。週末の江の島走行の際に藤沢本局で当選切手をいただく。当選ハガキは一枚5円の手数料で普通ハガキに交換してもらった。窓口で「おめでとうございます」と言われ照れる。切手を集めていた小学生時代なら大喜びしていたことだろう。70年代当時、一度だけ2等を引き当てたことがあった。景品はしょぼい園芸セットだった。

5分作業ではあるけれど面倒

スマホのバッテリー交換してまだ半年くらいしか経過していなのに残量が急激に消耗するようになった。劣化度の最大容量は100%だけれどバッテリー交換することにした。機種が古いので純正品を探すのに少し苦労した。容量アップなどのサードパーティー製は簡単に入手できるが火を噴きそうで信用ならん。仕事上の経験から中華製品のCEマークやPSEマーク、RoHS(2)指令表記なんて一切信用できないことを痛いほど知っている。ところでバッテリーを一番酷使するシーンは自転車の走行ログをとる”Relive”かもしれない。GPSで位置情報、移動速度を記録していく。走行中はアプリを起動したままにするのでスマホ本体はかなり熱を持つ。夏場の走行では本体をスマホケースから外して放熱対策に気を遣う。ストレージも余裕がないのでそれも原因かとは思う。

ひとり徹夜して撮影したタイトル画像

禁断の鉄道模型をポチってしまた。2000年に会社の経費で一生分の鉄道模型のジオラマを作らせてもらったのでもう鉄道模型には手を出すまいと誓ったあの夏の日。ユザワヤの模型売り場で大人買いを越える棚買いをした。線路幅9mmのNゲージ模型先頭車輛にNECさん製作の超小型カメラを積んでレンツのデジタル制御で運転席からの展望画像を見ながら運転するシステム。映像信号はGHz帯域で送信。力行、蛇行、制動のリアルな運転曲線を再現。それを4路線4ターミナルで同時運転。ついでに新幹線も走らせ、各所に埋め込んだ中継カメラ画像をスイッチャーで切り替え100インチプロジェクターに投影。巨大な筐体輸送にはエアサス装備の精密機器輸送トラックをチャーターしてもらった。今でこそプラレールにもカメラ搭載の玩具があるがその先駆けを四半世紀前に作ったというお話。

同僚に手伝ってもらってなんとか夏のゲームショー出展に間に合った鉄道模型ジオラマ

Nゲージ模型の先頭車輛カメラ画像を見ながら運転する

ドイツ出張で商談に訪れたレンツ本社(鉄道模型会社)

話が逸れたが今回買った模型はNゲージ(Bトレイン)のEB10。型式からもわかる通り架空の2軸の釜(電気機関車)。幼稚園の頃から遊んでいたカツミのOゲージ電気機関車のミニチュア版。Oゲージとは線路幅32mmで3線レール。中央線と外側線路間に交流を流し車輛を走らせる。モーターは低く唸り車輪から火花が散る。

BトレインのNゲージ化

「電車でGO!」タイトル画像に使ったカツミのOゲージ模型(奥)

顔はマンモス機EH10(クマバチ)に似ている

このOゲージのEB10電気機関車は「電車でGO!」のゲームタイトル画像にも使った。ゲーム製作もマスター提出前の佳境を迎えゲーム本編は完成すれど先送りしてきたタイトル画面を徹夜で仕上げていた。会社デスクの上を片付け背景幕をかけて模型を置いて三脚を立てニコンF4Sでリバーサル撮影。撮影が終わる頃には日付も変わっていた。60年前に販売されたこのEB10が今も忘れられずにNゲージで再現されているのって、もしやワシも一役かってる?

東京駅のヤエチカ(八重洲地下街)アンテナショップでも買えます

仕事帰りに寄ったスーパーでこじんまりと今年も北海道フェアー。お目当ての「月寒ドーナツ」(つきさむ)を買って帰る。風邪気味で食欲ないと仰っていた奥さんがパクパクと食べたはる。元気やんけ。

修理完了

大陸の通販から消磁器を購入した。帯磁したドライバーやピンセット、それに腕時計の消磁をしようと思った。注文から2週間ほど待って商品が届く。ペラペラの袋に薄い化粧箱に入った本体がそのまま入っていた。緩衝材は一切なし。開封すると消磁器本体は上下に割れて分割され内部のトランスも固定が外れ転がっていた。輸送時に踏みつけられるなどされたのだろう。雑な荷扱いの動画を観ているのでさほど驚きもしなかった。以前にもHPノートPCのキーボードASSYを注文したところ薄い箱で送られてきて大きく湾曲破損していたことがあった。売り手に消磁器の破損画像を添えて報告し対応を求める。果たしてもう一個送ってもらうことで決着した。本当に送られてくるかは懐疑的だが。破壊された消磁器をこのまま捨てるのも忍びない。割れた筐体の樹脂部分はエポキシとプラリペアで補修した。外れたトランスは内部で固定し直す。内部配線を確認すると1次側は裸線が空中配線されていた。保護回路もなくモーメンタリスイッチとパイロットランプ経由でトランスに接続するだけの簡単なもの。徐々に磁力が減衰していくような仕掛けもなく単なるON/OFFのみ。修理して通電してみると微かな唸りと共に通電。強い磁場が発生した。帯磁したドライバーを近づけると50サイクルの振動でプルプルと手応えがある。通電したまま徐々にドライバーを遠ざけていく。これを2~3度繰り返すと実用程度に消磁することができた。消磁の効果は方位磁石を近づけてチェック。消磁器は保護回路も無いので長時間の通電はコイルに熱を帯びる危険性もありそう。また通電する際は消磁器の周りに余計な物を置かない注意も必要。まあ、修理も楽しみのうちなのでいいのだけれど。

薄い化粧箱では保護できない

パッカリ割れていた

大きなクラック

トランスが転がり出てきた

そういえば小学生の頃、NHK夕方の子供科学番組「レンズはさぐる」で磁石をテレビのブラウン管に近づける実験が放送されていた。電子銃から発射された電子が磁力線の影響を受ける。テレビ画面が虹色に歪んでとんでもないことになる。日本中の子供が面白がって真似をしてしまい家のテレビが故障して社会問題にもなった。翌日の放送で真似しないようにとの注意喚起がなされたが後の祭り。一度帯磁してしまったブラウン管は消磁器で直すしかなかった。父からブラウン管に磁石を近づけてはならんと教育されていたのでこの騒ぎを静観していたのを覚えている。

市中在庫があるうちは安泰

先日ES8191の内臓バッテリーを交換した。 次なるメンテは切れ味が落ちてきたので外刃と内刃を交換した。刃を交換してメーカー品のオイルを注して空拭き。動作音が静かに戻る。交換した内刃に触れてみると刃物の鋭利さは無くなっていた。最近流行りの5枚刃の上代はいかほどなのだろう。安いシェーバーなら2-3個買えるのではないかしら。安直に刃数を増やすなんて企画の放棄、製品開発の観点から言えば怠慢に他ならない。このラムダッシュの先代にあたるリニアスムーサーを購入したのは画期的な駆動方式の発明があったからこそ。次なるエポックメイクな進化が無いのであれば買い替えはなさそう。今のうちにジャンクの修理交換用基板でも仕入れておくかな。

開けるのが面堂終太郎

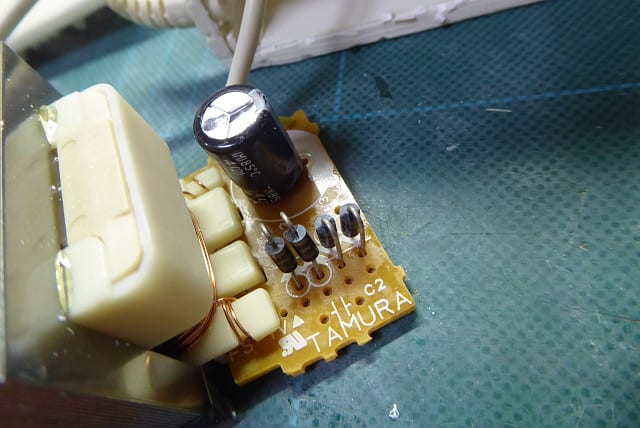

妻の美容器具のACアダプターが故障。DC出力側のプラグ根本とアダプター出口の2か所で屈曲断線。7.5V/300mAの定格。長津田ハードオフでコンテナ3個を漁り7.5V/500mAのアダプター(330円)を掘り出す。断線故障したDCプラグはセンターがマイナス極。そこで仕入れたACアダプターのセンタープラスのコードを一旦切断して切り替える。切断箇所は熱収縮チューブで絶縁保護。これにて一件落着だがついでに故障したアダプターも修理してみる。タミヤの“カッターのこ”で溶着されたアダプター本体を切り開く。回路はスイッチングではなくオーソドックスなものだった。トランスで降圧してブリッジで整流、電解コンデンサで平滑。安全担保のヒューズなどは仕組まれていなかった。小机のサトー電気で購入した外形φ5.5mm、内径φ2.1mmのDCプラグに付け替えてアダプター出口の断線部を切り捨てハンドドリルで穴あけしてコードを通し引っ張り対策として内部で1回結んでおく。切り開けた本体はエポキシで接着。念のため2か所をタイラップで強く縛る。テスターで極性と電圧を測定し作業完了。使えるACアダプターが2個になった。これで当分大丈夫でしょう。ちゅうか嵌め殺しのACアダプター修理なんてしたくないのが本音。

ブリッジダイオードが4発。最低限の回路構成