この日の目的は光圓寺でしたので、善仁寺から暑い中、光圓寺を探して歩きました。小石川4丁目児童公園で一休みしてから、歩いていたら幼稚園のところに

でも寺院らしきものはないので、この先にある寺院 を覘いてみたらこちらは慈照院でした。

を覘いてみたらこちらは慈照院でした。

目的の寺院は幼稚園の先にありました。

本堂と思われる前庭で園児たちが水浴びをしていたので 上だけ撮りました。

上だけ撮りました。 墓地の入り口に案内がありました。

墓地の入り口に案内がありました。

★ランドマーク光圓寺:「小石川區史」による光圓寺の縁起

中臺山醫王院光圓寺。浄土宗鎮西派、増上寺末。本尊は阿彌陀如来である。當寺の開創年代は不明であるが、『文政書上』に記する所によれば、天平十三年行基菩薩東國巡錫の砌此處に一宇を建立し、薬師如来を自刻して安置し、堂前に一公孫樹を植ゑたのが當寺の創めであると云ふ。其後真言宗となり、中世には一時甚だ衰微したが、應永年中傳通院開山了譽上人の中興に因つて復活し、爾来浄土宗となつた。文政時代には境内三千坪あり、本堂には薬師如来を本尊とし、別に江戸六阿彌陀の一と稱せられる阿彌陀如来を新本尊として其背後に勧請した。又境内には弘安十年の年號ある青石の古碑があつたと記されてゐる。現今は傳行基作の薬師如来は薬師堂の本尊とされ、阿彌陀尊のみが本堂におはします。行基の手植と傳へられる公孫樹は今も境内に存し、周圍二丈八尺、高さ八丈五尺、樹齢約一千年の推定され、根幹は頑強に枝は太く分れて屹立し、堂々と四圍を壓してゐる。市内では麻布善福寺の公孫樹と並び稱せられる二大公孫樹として、文部大臣指定の天然記念物である。尚ほ當寺には狂歌堂眞顔の墓があり、別に明昭幼稚園、明昭子供會等の事業が行はれてゐる。。(「小石川區史」より)「猫の足あとさんから拝借しました」

墓があるというので探しましたが立派な墓がありましたが真顔のものではありませんでした。

跡見 花蹊(あとみ かけい)の墓でした。全く知らない人でしたのでウイキペディアで調べてみました。

★跡見 花蹊:1840年5月10日(天保11年4月9日) - 1926年(大正15年)1月10日)は、日本の教育者、日本画家、書家。学校法人跡見学園の創設者。甥は浦和画家の跡見泰。

17歳の時の1856年(安政3年)に京都に遊学する。頼山陽門下の宮原節庵に漢籍、詩文、書を学ぶ。画は円山応立・中島来章から円山派(写生派)を、日根対山から南宗派(文人派)をそれぞれ学び、それぞれを生かした画風を作り上げた。その後1859年(安政6年)に大坂に戻り、父が大坂・中之島(現在の大阪市北区)に開いていた私塾「跡見塾」を継いだ。

その後1866年(慶応2年)に京都に移って私塾を開く。1870年(明治3年)には京都の私塾を閉じて上京し、東京神田猿楽町で私塾を開く。次いで明治8年(1875年)には東京・神田中猿楽町(現在の東京都千代田区)に「跡見女学校」を開校した。この跡見女学校が、現在の跡見学園のルーツとなっている。というようなことが書かれていました。

肝心の墓は墓地の改修作業していた方に聞きましたが分かりませんでした。いつもはそれであきらめるのですが、この日は少し探してみました。 墓地から見た本堂です。墓は木陰が多く少し涼めました。

墓地から見た本堂です。墓は木陰が多く少し涼めました。

日向の暑いところで狂歌堂真顔の墓を見つけました。

日向の暑いところで狂歌堂真顔の墓を見つけました。 こちらが墓のようです。

こちらが墓のようです。

★鹿都部真顔の墓:鹿都部真顔(宝暦2年1752-文政12年1829)は、江戸時代の狂歌師。江戸の生まれ。本名は北川嘉兵衛、狂歌は別号。

狂歌を太田南畝に学び、同門の宿屋飯盛とともに狂歌界で活躍した。寛政の改革(天明7年1787-寛政5年1793)後、太田南畝の院泰や宿屋飯盛の江戸払いなどによって名実ともに江戸の狂歌界の中心人物となった。のち、飯盛の復帰により両者は狂歌界を二分することになる。

真顔は文化年間(1804-1818)中頃から高尚優美な狂歌を主張し、従来の狂歌に対する「俳諧歌」と称する運動を起こした。

かすていらかすむ夕べは杉折の杉間の月もおぼろ饅頭 鹿都部真顔作

この石碑が気になったので撮ってみました。調べて見てもよくわかりませんでしたが、ある方が「1977年に建てられた石碑で、焼けただれた銀杏の古木は、1945年当時で樹齢1200歳」と書かれていると言っています。その銀杏ですが、 こちらのようです。

こちらのようです。

★ランドマーク光圓寺(こうえんじ)のイチョウ: 天平13年(741)、行基が流木に薬師如来(元木薬師)を刻み、祀ったのが始まりといわれています。光圓寺は、関東大震災の翌年である大正13年(1924)に幼稚園を設立。幼稚園のHPによると、焼け野原の中で、当時の住職の「今、寺院としてできる社会貢献は、幼児を教育することであり、それが社会を再生していく道だ」という志が原点らしい。昭和20年(1945)の東京大空襲では、寺も幼稚園も全焼しました。戦前、文部省により日本一の大イチョウとして指定され、樹齢も千年を超えると折り紙をつけられた木ですが、東京大空襲で上部が焼夷弾の直撃で焼失。

今は幹の内部も空洞化して、柵が設けてあり入れなくなっています。 (大正13年の記録では、樹高25.7m 幹周8.4m) 江戸名所図会でも境内の中心に大きなイチョウの木が描かれています。

江戸名所図会でも境内の中心に大きなイチョウの木が描かれています。 わたし彩(いろ)の江戸名所図会大人の塗り絵より

わたし彩(いろ)の江戸名所図会大人の塗り絵より

麻布善福寺の公孫樹と並び稱せられる二大公孫樹として、文部大臣指定の天然記念物だったようです。善福寺には17年1月に訪れています。そちらの銀杏はまだ元気でした。

最初に出合ったのが極楽水でした。

最初に出合ったのが極楽水でした。 こちらは現在の宗慶寺です。

こちらは現在の宗慶寺です。

江戸名所図会より山門を入った右手のところに極楽水と書かれています。

江戸名所図会より山門を入った右手のところに極楽水と書かれています。 極楽水の碑がありました。

極楽水の碑がありました。

猫さんにとってはこの場所が極楽のようです。

猫さんにとってはこの場所が極楽のようです。 古地図に描かれている向かいの善仁寺を撮りました。

古地図に描かれている向かいの善仁寺を撮りました。

塚田正夫の碑がありました。全く知らない人でしたが調べて見ました。

塚田正夫の碑がありました。全く知らない人でしたが調べて見ました。

山門

山門 鐘楼

鐘楼

極楽水と書かれていました。

極楽水と書かれていました。 井戸は今非常用水となっています。

井戸は今非常用水となっています。 駒込肴町の酒井八右衛門が刻まれています。根津神社の狛犬、その他多くの狛犬の石工として知られているようです。

駒込肴町の酒井八右衛門が刻まれています。根津神社の狛犬、その他多くの狛犬の石工として知られているようです。 石碑がありますが説明がありません。

石碑がありますが説明がありません。

本堂

本堂 親鸞聖人像

親鸞聖人像 何本も大楠木があります。

何本も大楠木があります。 大楠木です。

大楠木です。 永代供養塔

永代供養塔 渡っているのですが江戸名所図会に描かれているのを知らずにいました。

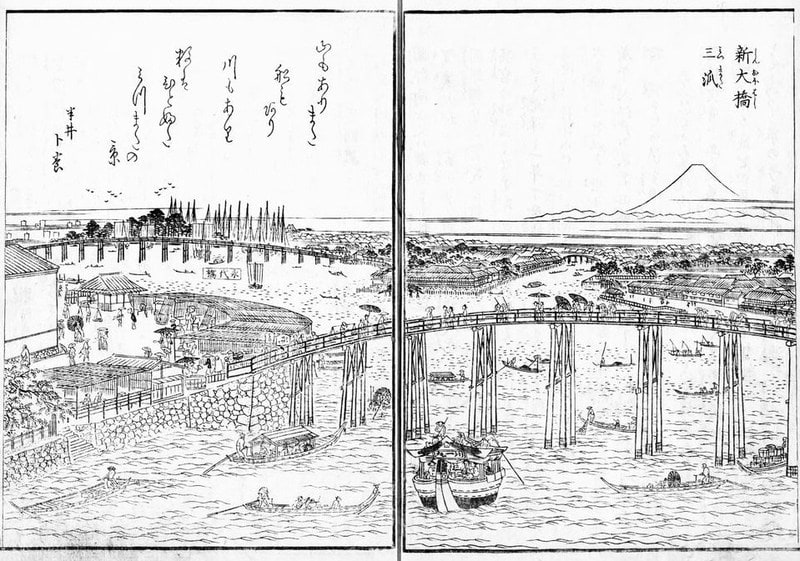

渡っているのですが江戸名所図会に描かれているのを知らずにいました。 江戸名所図会より

江戸名所図会より

由来にはもともとの橋は下流にあったと書かれています。

由来にはもともとの橋は下流にあったと書かれています。 中央区側に渡って見ます。左手に見えるのが小名木川です。先の橋は清洲橋になっています。

中央区側に渡って見ます。左手に見えるのが小名木川です。先の橋は清洲橋になっています。 わたし彩(いろ)の江戸名所図会おとなの塗り絵より

わたし彩(いろ)の江戸名所図会おとなの塗り絵より

。。

。。 古地図です。清洲橋は田安殿から松平常陸と書かれているところあたりになるのでしょうか。

古地図です。清洲橋は田安殿から松平常陸と書かれているところあたりになるのでしょうか。 昨年撮った永代橋です。

昨年撮った永代橋です。 江戸名所図会に描かれている永代橋です。

江戸名所図会に描かれている永代橋です。

病院から水道橋に向かった下り坂の線路側に案内板があったので、道路を渡って見に行きました。

病院から水道橋に向かった下り坂の線路側に案内板があったので、道路を渡って見に行きました。

下流御茶ノ水方面です。

下流御茶ノ水方面です。

振り返って今の水道橋を見ています。

振り返って今の水道橋を見ています。

神田上水の碑があります。

神田上水の碑があります。

神田上水懸樋(掛樋)跡の碑がありました。対岸に中央総武線の電車が見えます。

神田上水懸樋(掛樋)跡の碑がありました。対岸に中央総武線の電車が見えます。

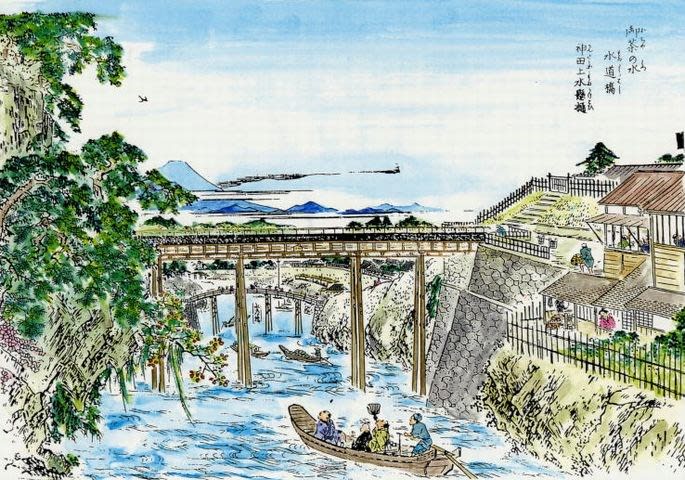

江戸名所図会の塗り絵「わたし彩(いろ)大人の塗り絵」より神田川の先に富士山が見えています。

江戸名所図会の塗り絵「わたし彩(いろ)大人の塗り絵」より神田川の先に富士山が見えています。

歌川 広重 2代

歌川 広重 2代