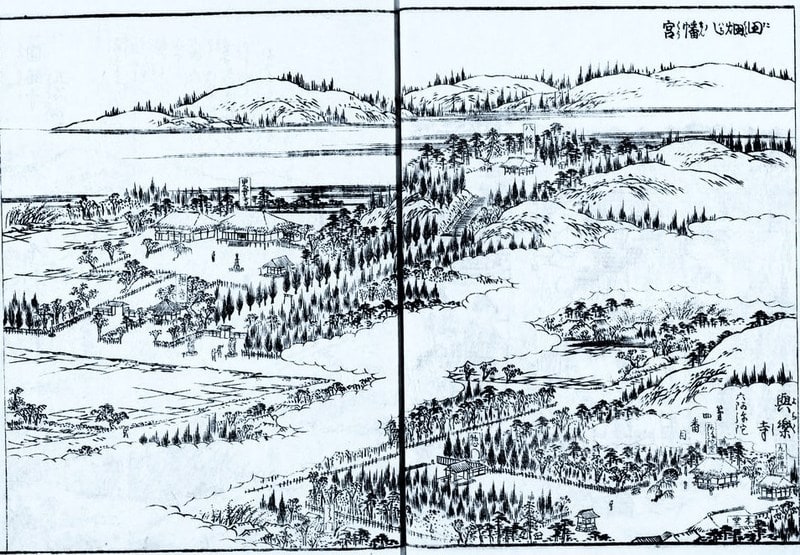

江戸名所図会では八幡宮の隣は東覚寺となっています。

江戸名所図会、左手にあるのが東覚寺です。

江戸名所図会、左手にあるのが東覚寺です。

赤紙のモンスターのようなものがありました。

説明書きでは赤紙仁王尊となっています。

説明書きでは赤紙仁王尊となっています。

★ランドマーク赤紙仁王尊:石造金剛力士立像(赤紙仁王)

東京都北区指定文化財(有形民俗文化財) 平成10年4月28日指定

石造金剛力士立像は、全身に赤紙が貼られているので、通称赤紙仁王とも呼ばれています。身体の悪い人が、疾患のある部分に赤い紙を貼って祈願すれば、病気が回復すると信じられ、現在も、なお、祈願する人が絶えません。横の草鞋(わらじ)は、祈願して病気の回復したとする人々によって供えられたものです。

寛永18(1641)年8月21日、東覚寺住職賢盛の時代に、宗海という僧侶が願主となって江戸市中に流行していた疫病を鎮めるために造立されたとつたえられます。

赤紙仁王は、江戸時代の末期までは、田端村の鎮守である八幡神社の社前にありましたが、明治維新の神仏分離を契機に、別当寺であった東覚寺の境内に移され、以後、都内に現存する比較的古い時代の石造の仁王像としても広く知られています。

仁王像は赤紙が貼られてが埋め尽くされています。また、願いがかなった人は草鞋を奉納する習わしのようで、草鞋がたくさん吊るしてありました。

説明版には

東京都北区指定有形民俗文化財

赤紙仁王(石造金剛力士立像)

”参詣客が赤色の紙を貼るため‘赤紙仁王’の名でよばれるようになった東覚寺の金剛力士立像は、吽形像の背面にある銘文から、寛永18年(1641)8月21日、東覚寺住職賢盛の時代に、宗海という僧侶が願主となって造立されたことが分かります。一説によれば、当時は江戸市中で疫病が流行しており、宗海は、これを鎮めるために造立したのだそうです。

参詣客が赤紙を貼る理由は、そのようにして祈願すれば病気が治ると信じられてきたからで、具合の悪い部位と同じ個所に赤紙を貼るのが慣わしです。また、祈願成就の際には草鞋を奉納すべしとされています。ただし、赤紙仁王に固有のこうした習俗が発達したのは明治時代のことで、その背後には、仁王像を健脚や健康をかなえる尊格とみなす庶民独自の信仰があったと考えられます。なぜなら、かつて日本各地には病気平癒を祈願して行う類似の習俗があったからです。そのため、赤紙仁王は、文化形成における庶民の主体性や独自性を強く表現した作品でもあるのです。

なお、赤紙仁王は、江戸時代の末までは田端村の鎮守である八幡神社の門前にありました(左図)。しかし、明治初期の神仏分離を機に、かつて東覚寺にあった九品仏堂の前に移され、以後はそこで人々のお参りをうけてきました。また、平成20年10月には、道路拡張工事のため従来の位置から7メートル後方に移動し、平成21年8月に竣工した新たな護摩堂とともに、今後の世に趨勢を見つめてゆくことになりました。”

平成21年9月東京都北区教育委員会 と書かれています。

東覚寺の門前、八幡神社との塀沿いにはこんな石仏がありました。

東覚寺の山門です。

★ランドマーク東覚寺:東覚寺は真言宗豊山派。白龍山寿命院と号し、本尊は不動明王像です。東覚寺は、延徳3年(1491)源雅和尚が神田筋違に創建、根岸への移転を経て、慶長年間(1600年頃)に田端の地に移転したと伝えられます。江戸時代には、寺領7石の御朱印状を拝領したといいます。御府内八十八ヶ所霊場66番札所、豊島八十八ヶ所霊場66番札所、上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場29番札所、谷中七福神の福禄寿です。

山門を入った左手に

観音菩薩が建っています。

鼓翼平和観音像です。鼓翼これは読めませんでしたが説明書きによると「はばたき」と読むようです。

本堂です。

本堂です。

切絵図で説明されている九品仏・仁王尊二番や西国二十九番丹後松尾などの石碑が並んでいます。中央は庚申塔です。

右手に進むと子育・水子地蔵尊

奥には

犬猫の墓や

古い石仏などがありました。

古い石仏などがありました。

この石碑は読めませんでした。

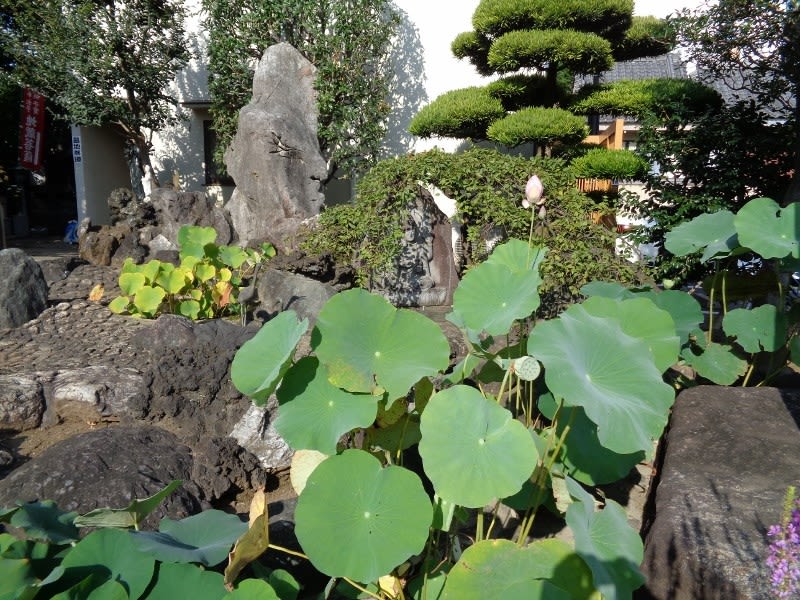

庭にはハスの花が配置されていました。

こちらは新しそうです。

次の与楽寺に向かいます。切通しを渡りますが、手前に坂道があります。駅から歩いてきてこの坂を上りかけましたが、この坂道が東覚寺坂のようです。

★ランドマーク東覚寺坂:田端切通しにそって台地へ上る急坂で、昔は田端八幡神社の別当寺東覚寺墓地への参道で「東京府村誌」に「長さ二十間、広さ一間三尺」と記されている。寺の前には2基の大きな仁王の石像があり、病のある部分に赤紙を貼ると、病がなおると信仰されており、谷中七福神の1つ、福禄寿も祀ってある。蜀山人の狂歌「むらすずめさはくち声もももこえもつるの林の鶴の一声」の碑がある。

現在はリハビリウォーキングを兼ねた「ランドマーク探し」ということで、出たとこ勝負のように、特に調べずに現地に行きますが、赤紙仁王のように思わぬものに出合うことができます。なかなか歩くのが大変ですが、次が見たくて歩く気力がわいてきます。

参道

参道

参道の中程、一の鳥居の手前には石橋が埋められています。これは昭和初期の改修工事によって暗渠(あんきょ)となった谷田川(やたがわ)に架かっていたもので、記念保存のためにここへ移されました。

参道の中程、一の鳥居の手前には石橋が埋められています。これは昭和初期の改修工事によって暗渠(あんきょ)となった谷田川(やたがわ)に架かっていたもので、記念保存のためにここへ移されました。 境内には、稲荷社のほかに田端冨士三峯講が奉祀する冨士浅間社と三峰社があり、冨士浅間社では毎年2月20日に「冨士講の初拝み」として祭事が行われています。東京都北区教育委員会

境内には、稲荷社のほかに田端冨士三峯講が奉祀する冨士浅間社と三峰社があり、冨士浅間社では毎年2月20日に「冨士講の初拝み」として祭事が行われています。東京都北区教育委員会

稲荷神社

稲荷神社 富士塚を登って拝殿のところに出ました。

富士塚を登って拝殿のところに出ました。 手水舎です。

手水舎です。 脇にこんな石像がありました。

脇にこんな石像がありました。

この階段を下りました。

この階段を下りました。

わたし彩(いろ)の「江戸名所図会」~大人の塗り絵~より

わたし彩(いろ)の「江戸名所図会」~大人の塗り絵~より 昨年は青い線で不忍池から山を登りましたが、今回は鴬谷の方から陸橋を一気に登りました。かなり急な坂なので、自転車を押して登ります。

昨年は青い線で不忍池から山を登りましたが、今回は鴬谷の方から陸橋を一気に登りました。かなり急な坂なので、自転車を押して登ります。 陸橋の上から鶯谷の方を見ています。

陸橋の上から鶯谷の方を見ています。

★

★

野戦争の碑

野戦争の碑

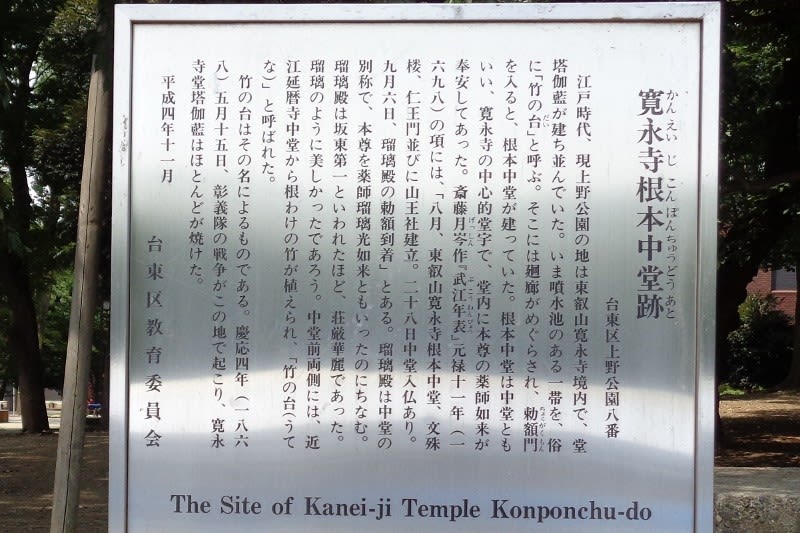

上野の山は、幕末の慶応4年(1868年)、彰義隊の戦(上野戦争)の戦場となったことから、根本中堂をはじめ、主要な堂宇はこの時焼失し、壊滅的打撃を受けた。明治維新後、境内地は没収され、輪王寺宮は還俗、明治6年(1873年)には旧境内地が公園用地に指定されるなどして寺は廃止状態に追い込まれるが、明治8年(1875年)に再発足。もと子院の1つの大慈院があった場所に川越の喜多院(天海が住していた寺)の本地堂を移築して本堂(中堂)とし、ようやく復興したものの、寺の規模は大幅に縮小した。

上野の山は、幕末の慶応4年(1868年)、彰義隊の戦(上野戦争)の戦場となったことから、根本中堂をはじめ、主要な堂宇はこの時焼失し、壊滅的打撃を受けた。明治維新後、境内地は没収され、輪王寺宮は還俗、明治6年(1873年)には旧境内地が公園用地に指定されるなどして寺は廃止状態に追い込まれるが、明治8年(1875年)に再発足。もと子院の1つの大慈院があった場所に川越の喜多院(天海が住していた寺)の本地堂を移築して本堂(中堂)とし、ようやく復興したものの、寺の規模は大幅に縮小した。

以前の中堂は江戸名所図会の不忍池からも見えていました。

以前の中堂は江戸名所図会の不忍池からも見えていました。

蓮の花は江戸時代から有名で

蓮の花は江戸時代から有名で 江戸名所図会にも描かれています。

江戸名所図会にも描かれています。

今の時期はハスでいっぱいですが冬は蓮が枯れるので弁天堂がよく見えます。

今の時期はハスでいっぱいですが冬は蓮が枯れるので弁天堂がよく見えます。

慈照院を出て作業している方に春日通りへの道を聞いた時に、このまま行けば傳通院に行けると思いました。最初の真珠院から坂を上ってついに傳通院の前に到着しました。

慈照院を出て作業している方に春日通りへの道を聞いた時に、このまま行けば傳通院に行けると思いました。最初の真珠院から坂を上ってついに傳通院の前に到着しました。

山門です。

山門です。

境内・墓地の案内

境内・墓地の案内 鐘楼堂は昭和41年再建。大梵鐘は戦火を免れたもので 天保10年(1839)作のもののようです。

鐘楼堂は昭和41年再建。大梵鐘は戦火を免れたもので 天保10年(1839)作のもののようです。

今回の寺院めぐりは極楽水がキーワードだったようです。

今回の寺院めぐりは極楽水がキーワードだったようです。