天気が良かったので念願だった江戸川区の妙勝寺に行ってきました。住まいから少し離れているので、リハビリサイクリングにしては遠いのでなかなかいけませんでした。ひたすら新大橋通り進んで環状7号線まで行きました。

環七からちょっと入ったところにお寺さんがありました。こちらは裏口でした。

表に回って

古川親水公園の所から撮りました。

★ランドマーク古川親水公園:昔、船堀川、橫川などと呼んでいた河川がありました。この川は、もとは利根川とよばれた江戸川の旧河道でした。

天正18年(1590)8月、江戸に入府した徳川家康は、小名木川の開削とあわせて旧河川を連結するなどの改修をして江戸川と結ぶ水路(船堀川)をひらきました。行徳の塩を江戸に運搬するためで、この運河は行徳川とも呼ばれました。その後、江戸の繁栄とともにこの水路を利用する舟運が盛んになりましたが、屈曲が多くて、その頃よく使われていた高瀬舟の航行には支障をきたしていました。寛永6年(1629)この支障をなくすために、今の三角(新川橋)のところから東へ、江戸川まで一直線に新しく水路を開削しました。

行徳や上総方面からの舟荷はもっぱらこの新しい川から、小名木川を経て江戸へ入ることになり、その頃から「新川」とよび、元の川は「古川」とよび、元の川は「古川」とよばれるようになりました。

長い間、田園地帯の水源・水路として活用されてきた古川の流れにも、昭和30年代(1955)後半になると、都市化の波が押し寄せました。周辺に住宅や工場が増え、家庭の雑排水などが流れ込み、やがて悪臭を放つドブ川同然となってしまいました。

昭和48年、都会の中では回復不可能と思われていた“清流”がよみがえり、昭和49年5月には「全建賞」を受賞。また、昭和57年5月にはナイロビで開催された「国連人間環境会議」で紹介されるなど、国内はもとより世界各国で大きな反響をよんだ画期的な国内の親水公園第1号です。(江戸川区郷土資料室・区役所HPより)

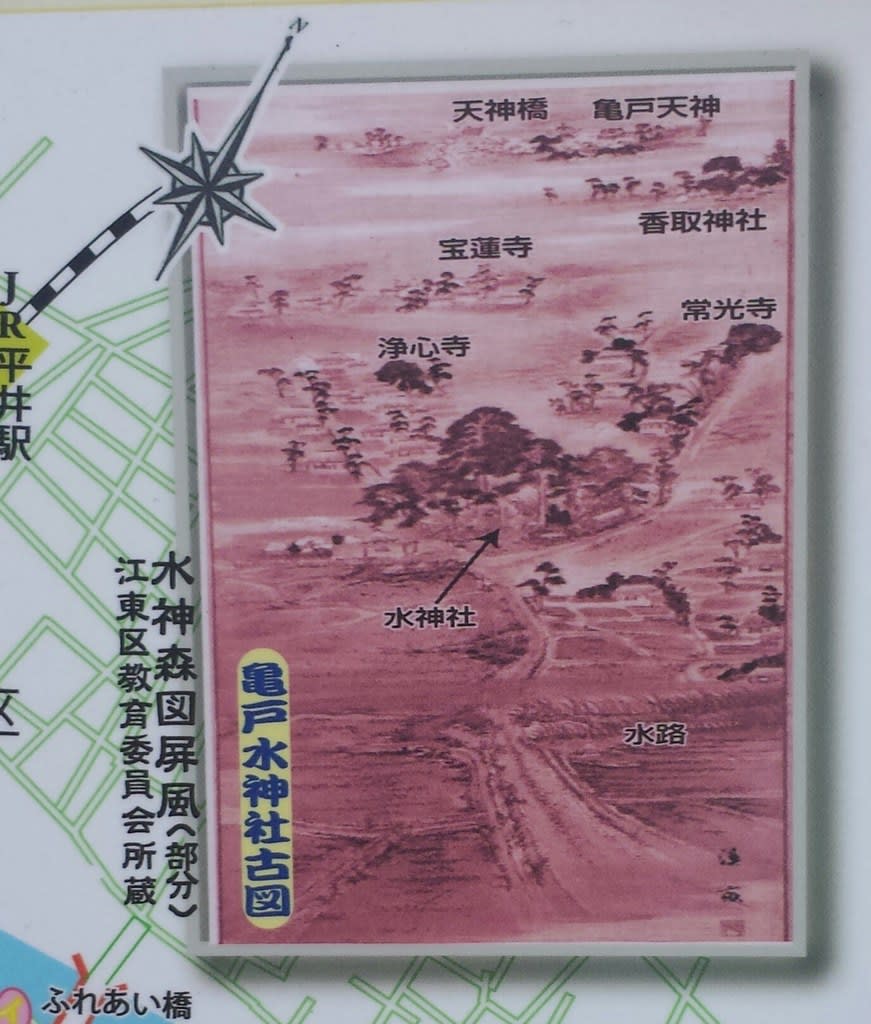

江戸名所図会より二之江妙勝寺

江戸名所図会より二之江妙勝寺

図会でも寺の前に古川が描かれています。

キャプション:ニ之江より今井・舟堀・桑川のあたりに産する海苔を、世に葛西海苔と称す。本草にいはゆる紫菜の類にして、 浅草に異なり。

山門です。脇に由緒書きがありました。

山門です。脇に由緒書きがありました。

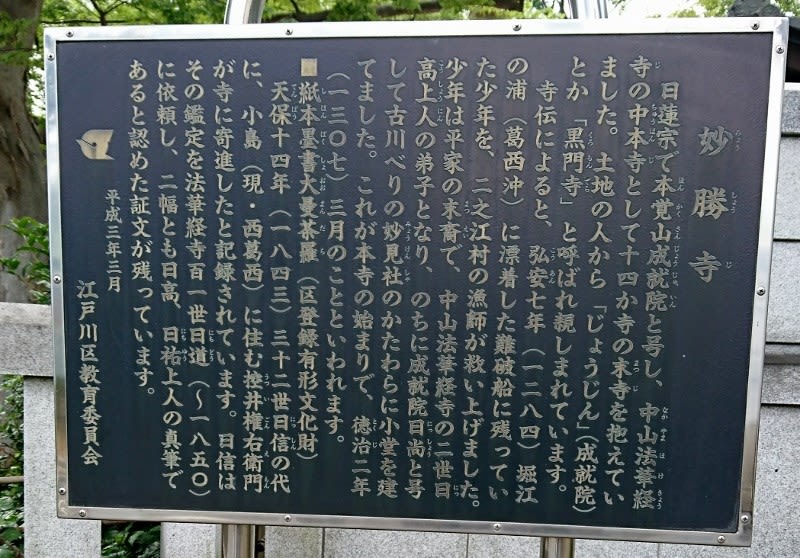

★ランドマーク妙勝寺:日蓮宗で本覚山成就院と号し、中山法華経寺の中本寺として14か寺の末寺を抱えていました。土地の人から「じょうじん」(成就院)とか「黒門寺」と呼ばれ親しまれています。

寺伝によると、弘安7年(1284)堀江の浦(葛西沖)に漂着した難破船に残っていた少年を、二之江村の漁師が救い上げました。少年は平家の末裔で、中山法華経寺の二世日高上人の弟子となり、のちに成就院日尚と号して古川べりの妙見社のかたわらに小堂を建てました。これが本寺の始まりで、徳治2年(1307)3月のことといわれます。

■紙本墨書大曼荼羅(区登録有形文化財)

天保14年(1843)三十二世日信の代に、小島(現・西葛西)に住む控井権右衛門が寺に寄進したと記録されています。日信はその鑑定を法華経寺百一世日道(~1850)に依頼し、2幅とも日高、日祐上人の真筆であると認めた証文が残っています。

平成3年3月 江戸川区教育委員会

山門を入ると右手に釈迦堂です。お釈迦さまと四菩薩が安置されているそうです。

仏陀の言葉 慈しみの碑がありました。

仏陀の言葉 慈しみの碑がありました。

その先に鐘楼があります。

鐘楼堂は12月31日の除夜の鐘の祭には大勢の方で賑わうそうです。

鐘楼の奥に見えるのが開山堂です。開山した成就院日尚聖人を祀った御堂だそうです。

★妙勝寺縁起:弘安7年4月(1284)下総国堀江の浦に漂着した難船にのこされていた童子を、当村二之江村漁師の五郎が救い上げて育てたところ、童子は後に中山法華経寺2世、日高上人の弟子となり、成就院日尚と号して当村古川べりの妙見社のそばに草庵をいとなみ、一寺を建立した。即ち開山の日尚上人で時は徳治2年(1307)春3月のことであった。中山法華経寺の末寺・葛西の融水頭であり、中本寺として14ヶ寺の末寺をかかえていたという記録がある。安置する宗祖大士像は中山法華経寺3世日佑上人がある夜、宗祖聖人が微妙な音声で読経している夢を見て、自ら夢中感得のお姿を彫って開眼供養をして日尚上人に与えられたものである。安政地震で倒壊したが、かつては水神宮があり、現在開山堂に祀られているが、この本尊は日尚上人が難船で漂流している時、深く水神に祈誓して波浪の難をのがれたので報恩の為、彫刻して日高上人に点眼を乞い、以後は一乗の法味をささげたものとされている。地元の有力な檀信徒の外護も代々続き、大木に囲まれた中にある。大伽藍、客殿は威風堂々として風格を備え、民間に開山上人の院号、成就院がなまった”ジョウヂン”の呼名で親しまれている有数の名寺である。

境内を散策してみました。 本堂

本堂

水子観音像:水子となった尊い生命を供養する観音様です。

水子観音像:水子となった尊い生命を供養する観音様です。

手水舎に水屋です。

手水舎に水屋です。

駐車場からの入り口のところに浄行菩薩像です。

霊廟です。昭和27年に日蓮宗開宗七百年を記念して建立された合奏式墓地として永代供養をしているそうです。

アジサイはちょっと盛りを過ぎていますが

あちこちに咲いていました。

あちこちに咲いていました。 白ユリもありました。

白ユリもありました。

駐車場の出入り口にはノウゼンカズラが咲いていました。

こちらが宝林寺の常燈明です。

こちらが宝林寺の常燈明です。 宝林寺本堂

宝林寺本堂

庚申塔

庚申塔 六地蔵

六地蔵 山門

山門

本堂

本堂

北野神社拝殿

北野神社拝殿

古い拝殿のようです。

古い拝殿のようです。 こちらは水神宮のようです。北野神社水神宮

こちらは水神宮のようです。北野神社水神宮

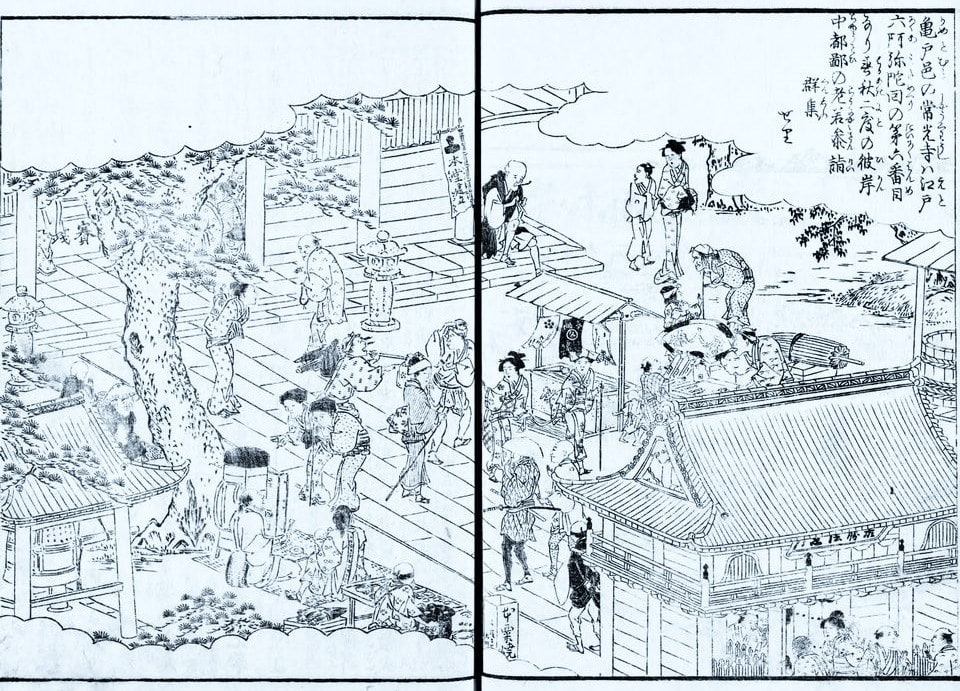

江戸名所図会の天道念仏踊り図にある念仏道です。

江戸名所図会の天道念仏踊り図にある念仏道です。

本堂です。

本堂です。 右手にあるのがお願い地蔵尊のようです。

右手にあるのがお願い地蔵尊のようです。

庚申塔や

庚申塔や 境内社がありました。

境内社がありました。

山門です。

山門です。

本堂

本堂

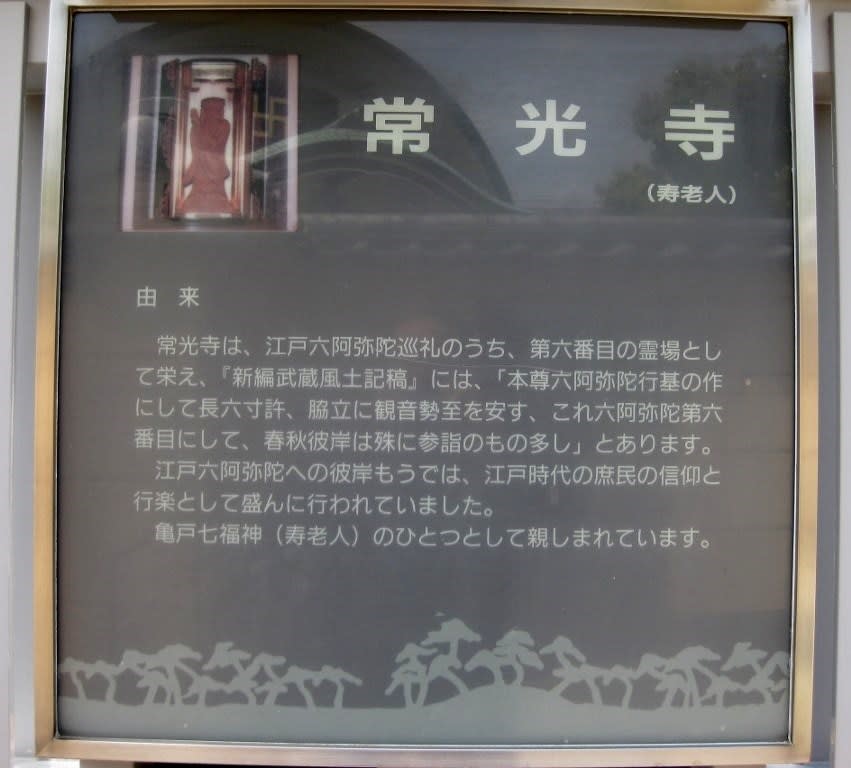

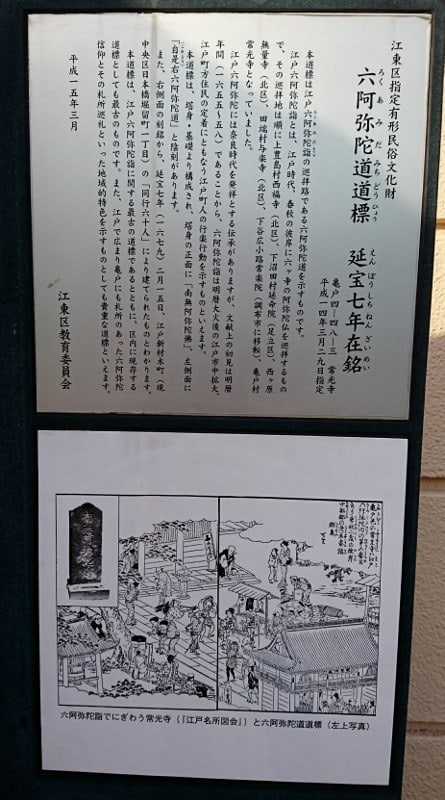

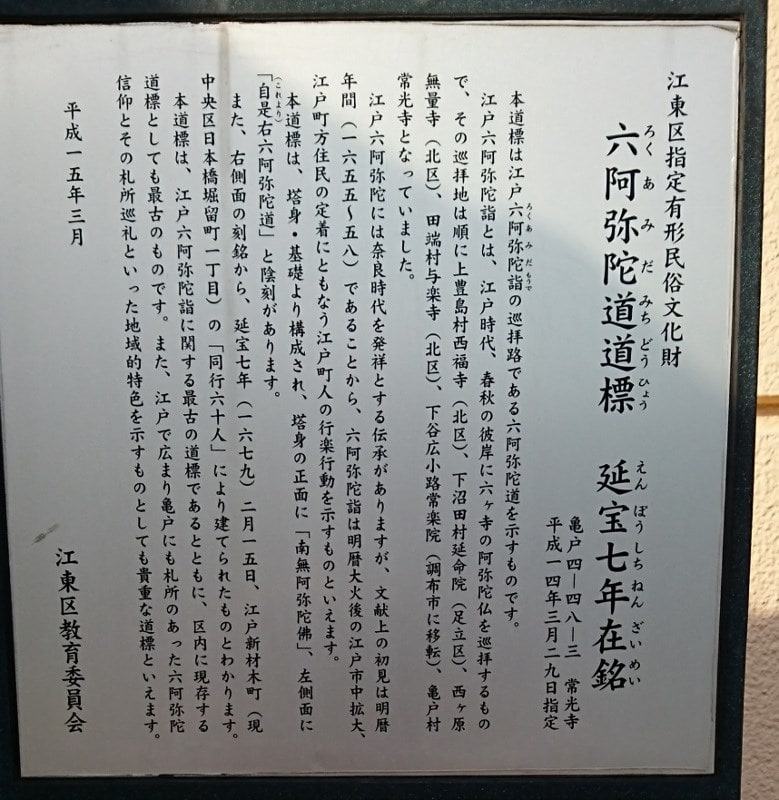

六阿弥陀道道標延宝7年在銘(江東区登録文化財)

六阿弥陀道道標延宝7年在銘(江東区登録文化財)

江戸名所図会より

江戸名所図会より 古い石仏も残っています。

古い石仏も残っています。 石地蔵尊像延享3年在銘(江東区登録文化財)でしょうか?

石地蔵尊像延享3年在銘(江東区登録文化財)でしょうか? 地蔵逆修供養塔寛文12年在銘(江東区登録文化財)でしょうか。

地蔵逆修供養塔寛文12年在銘(江東区登録文化財)でしょうか。

水盤延宝8年在銘(江東区登録文化財)でしょうか

水盤延宝8年在銘(江東区登録文化財)でしょうか

。

。

客殿

客殿 わたし彩江戸名所図会大人の塗り絵より

わたし彩江戸名所図会大人の塗り絵より

わたし彩の江戸名所図会より

わたし彩の江戸名所図会より ここjは隅田堤と描かれている地点のようです。

ここjは隅田堤と描かれている地点のようです。 古地図で見るかぎり桜があるのは三囲神社ところと、隅田堤と書かれているところから水神の森までとなっています。

古地図で見るかぎり桜があるのは三囲神社ところと、隅田堤と書かれているところから水神の森までとなっています。 今は隅田川堤より上流の橋(奥に見える人道橋です)の先が曲がっている堤になっています。

今は隅田川堤より上流の橋(奥に見える人道橋です)の先が曲がっている堤になっています。 下流は言問橋の先墨田区役所とアサヒビールのある手前、源森川の所までとなっています。

下流は言問橋の先墨田区役所とアサヒビールのある手前、源森川の所までとなっています。 手前のビルが墨田区役所、奥がアサヒビールのビルとなっています。人道橋の桜橋から撮っています。

手前のビルが墨田区役所、奥がアサヒビールのビルとなっています。人道橋の桜橋から撮っています。

隅田川東岸上流、桜が少し少なっているところが高速の入り口で堤が曲がっていたところです。

隅田川東岸上流、桜が少し少なっているところが高速の入り口で堤が曲がっていたところです。 江戸名所図会にも描かれています。曲がり角のところに長命寺があります。現在は曲がり角が高速の入り口です。

江戸名所図会にも描かれています。曲がり角のところに長命寺があります。現在は曲がり角が高速の入り口です。

下に描かれている東岸の景色は奥に見えるビル大林組のあたりです。その先が白髭橋「隅田川渡」のあったところになります。

下に描かれている東岸の景色は奥に見えるビル大林組のあたりです。その先が白髭橋「隅田川渡」のあったところになります。

ここは三囲神社の入り口あたりの桜です。

ここは三囲神社の入り口あたりの桜です。 江戸名所図会でも堤に桜が植えてあります。

江戸名所図会でも堤に桜が植えてあります。

後ろに東京スカイツリーが見えます。

後ろに東京スカイツリーが見えます。 源森川の手前水戸殿の入り口の川よりにピンクの桜が咲いていました。

源森川の手前水戸殿の入り口の川よりにピンクの桜が咲いていました。

雅という種類の桜のようです。

雅という種類の桜のようです。 ここが桜並木の終点になります。

ここが桜並木の終点になります。

水戸殿の入り口に咲いているハナモモです。

水戸殿の入り口に咲いているハナモモです。 中の隅田公園にもたくさんの桜が咲いています。

中の隅田公園にもたくさんの桜が咲いています。 ここからもスカイツリーの桜が撮れます。

ここからもスカイツリーの桜が撮れます。

ちょっと曲がって

ちょっと曲がって 今でも段差があります。堤の内側です。

今でも段差があります。堤の内側です。 角に子育て地蔵尊

角に子育て地蔵尊