予備校講師の心得:三部構成の②(①塾講師、③大学の教師の心得)前半

長いエッセイです。三部構成の二は2つに分割します。

しばらく前に、「塾講師の心得」というタイトルで、「利で釣って学問へ導く」という趣旨の議論をおこないました。

http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=cb54bf21ef1a90f9cf42a1f54b489fb6&p=3&disp=10

今回は、「予備講師の心得」がタイトルです。次回に大学の教師の心得。三篇のシリーズで、日本の教育制度の歪みを俯瞰するのが狙いです。私たちは「教育制度」にどっぷり浸っていて、ある年まで試験に受かること、そして、そのあと子供が試験に合格することのみ考えて、それ以上のことは「思考停止」状態に陥りがちです。地上で暮らしている限り地動説に気が付かないのと似たことが起きています。

三篇に分けましたが、基本は「塾講師の心得」と同じです。「利で釣って学問に導く」ということです。「塾講師の心得」を書いたとき、読者はどう受け止めるか、予想がつきました。「わからない」です。人間、世間で有望な二極対立に関しては、「自分の考え」を持ちやすいものです。憲法改正は是か非か、などが典型ですが、じっさいは「自分の意見」ということではなく、どちらかに属して安心したいと思うだけではないでしょうか。よく「思考停止」という言葉を目にしますが、こういう場合を指すのでしょう。

■教育における本音と建て前

今回の場合、多くの人の頭の中では、「塾講師」は試験の点を上げるための道具という考えが一方にあって、「学問」などというものは、きれいごとが並ぶ文に居心地よく居並ぶ単語の一つにすぎず、両者の「接点」など見えないのでしょう。加えて、「子供を塾に行かせる」ことを、将来その子供が、人がうらやむような安定した中産階級につかせたいという露骨な本音を隠して、「四角い頭を丸く」などという偽善で自分をだますことに頭のエネルギーの一部を割いているので、なおさら、理解し辛くなるのだと推察しています。

読まれた人のどれだけが、子供の時の自然な好奇心が「学問」につながることを理解してるかどうか、心もとないです。その好奇心が喪失は、たぶん、試験でよい点をとるという「脅迫」のもとでの勉強で起きるのしょう。『試験に出る英単語』という書名が多少のアイロニーとともに受け入れられていた頃はまだしも、『~が慶応に受かった秘訣』のようにしだいに、書名からもユーモアが失われてきました。脅迫感は好奇心の敵です。

皮肉なのは、好奇心を自然に発展させることができた少数の生徒が試験でよい成績をとる傾向あることです。もっともそういう人は、将来、責任にある地位、つまり権力にある地位につくことを厭い、社会の隅に自ら逼塞することが大正時代から今に至るまでの日本社会の通例だということです。

じっさい、塾の講師のほとんどは、学問へ生徒を導こうなどと思ってはいないこともよくわかった上で書いています。たしかに将来の教職、研究職へ就く過程のアルバイトとはいえ、まじめに生徒に向き合う人も多いのですが、まだ自分自信に確信が持てず、経営者が鉢巻をしてシュプレヒコールを挙げろと言えば、なんら恥じることなく従順に従うのがほとんどでしょう。ですから、「利で釣って学問に導く」と言っても、それは90%がた、アイロニーです。が、10%(以下でしょうが)の塾講師の方はお読みになって少しひっかかるものがあるのではないかと思っています。そう願っています。

■予備校講師の役割

さて、予備校の講師、大学の講師にも「利で釣って~」は当てはまるので、それを前提にして先へ進めましょう。

予備校の講師の場合、高校と大学の接続を行うという役割があります。以前、法政大学の社会科学系の学生の方だったと思うのですが、大学に入って、高校のときと用語が違うので授業が分からない、と言っているのを聞いたことがあります。なるほど、そうでしょう。近代史を扱う場合、高校では政権と戦争が中心ですが、それに経済的要因を加えて考えるということがありません。フランス革命の年が飢饉であったことはほとんどの生徒は知らないのです。リシュシュー、コルベイユ、ケネーなど名前だけは習いますが、これらのエコノミストがどういう問題意識をもって何をしたかは、大学受験には出題されません。ましてや、当時、フランス革命に批判的だった英国のエドモンド・バークなどは名前さえ登場しません。そのためフランス革命を過度に理想化するという事態を招くこともあるでしょう。

予備校の講師の場合、高校と大学の接続を行うという役割があります。以前、法政大学の社会科学系の学生の方だったと思うのですが、大学に入って、高校のときと用語が違うので授業が分からない、と言っているのを聞いたことがあります。なるほど、そうでしょう。近代史を扱う場合、高校では政権と戦争が中心ですが、それに経済的要因を加えて考えるということがありません。フランス革命の年が飢饉であったことはほとんどの生徒は知らないのです。リシュシュー、コルベイユ、ケネーなど名前だけは習いますが、これらのエコノミストがどういう問題意識をもって何をしたかは、大学受験には出題されません。ましてや、当時、フランス革命に批判的だった英国のエドモンド・バークなどは名前さえ登場しません。そのためフランス革命を過度に理想化するという事態を招くこともあるでしょう。

そこで、高校までの学習と大学での勉強がどうつながるのかを説明をする役割が必要になるのですが、どこにもそういうことをおこなう仕組みはありません。その理由は?。明快な理由があるのです。それは、戦後の学制改革です。いや、学制改革の欠如と言った方がいいかもしれません。戦前は、旧制中学から旧制高校への移行、旧制高校から大学への移行という二段の移行段階がありました。この当時は、旧制高校へ進学するのはごく限られた若者たちで、進学段階で旧制高校、大学での勉強に対して精神的に準備ができていたのです。ところが戦後、旧制中学の学習と「文化」が、名ばかりの「高校」に引き継がれ、親も、周囲にも大学卒のいない社会階層の若者がどっと大学に進学するようになったのですが、新制高校の先生は、大学での勉強がどういうものか全く教えることなく、一方で、大学の先生は、旧制高校、大学の気分で「近頃の学制は勉強しないね」と嘆くばかり。結局、高校と大学の勉強の内容、いやもっと深いことですが「動機」が形成される機会がなくなってしまったのです。「仕組みがなかった」という意味はこういうことなのです。

■1970年ごろの「受験文化」の転機

■1970年ごろの「受験文化」の転機

制度というものは、正式なものであれ、慣習的なものであれ、なかなか変わりません。そうこうしているうちにいわゆる団塊の世代の人たちがどっと大学受験をするようになって、予備校なるものが乱立するようになります。経営者は、上で述べたような高校と大学のギャップを埋めるという意識はまったく持っていません。金持ちになりたいというだけです。それでも、講師たちは、大学の助手、講師段階の若者が多く、なかには案外、自分の立場を理解している人がいました。○○大学にはこういう問題が出ますよ、と言いながら、大学レベルの視点で高校の勉強に新しい光を与えることも多かったのです。生徒も、「予備校の時代に学問に目覚めた」という人が多かったのがこの頃のことです。「利でもって学問へ導く」ですね。当時の予備校の先生、大学の先生が書いた「受験参考書」のなかには、今でも名著として書店の一角を占めているものがあります。教育大の小西甚一著『古文研究法』、『古文の読解』、成城大、高田瑞穂『新釈現代文』など、ちくま学芸文庫の形で「永続的な価値」があることが世間で認められています。伊藤和夫の英語参考書、○会の通信添削、『大学への数学』なども、当時の「受験文化」を代表するものでした。

■不発に終わった予備校の可能性

制度の不備を補おうという努力が個人の段階でおこなわれたのです。しかし、こうした「受験文化」も10年ほどしか続かなったと思います。1970年のころでしょうか、国立大学の教授が予備校で「アルバイト」をすることが禁じられるころから情勢が変わりました。講師も表面的な人気を狙う人が増え、なにより、経営者が利潤の拡大へ舵を切ったのです。それまでは学校法人という縛りもあり、活動が制限されていたのですが、受験生の急激な増大とともに、お金を貸す人、組織が増え、悪知恵も高度に洗練化されてきます。

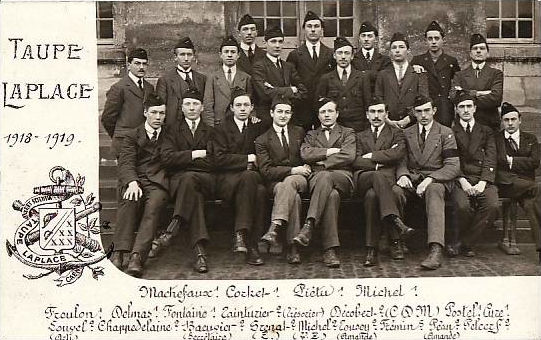

当時、経営状況はよかったのですから、もし経営者が高校と大学の橋渡しをするという志を持っていれば、予備校なるものが市民権を得る道が開けたかもしれません。 フランスでは、エリート校である高等師範学校へ進む人のための予備校のような組織を国家がらみで行っているようです(今はどうか?)。浪人たちは「もぐら(taupe)」と呼ばれていたそうです。この点などから、近代国家にとって、高校と大学を結ぶ機関の存在は一定の合理性があると推測できます。もし、意志さえあれば、大學受験を予備校が先導することさえできたのです。毎年の有力大学の入試問題を分析し、大學受験生にとってふさわしいかどうか精緻に判断、批判する能力を当時の予備校は持っていたはずです。しかし、そういうことはほとんどしませんでした。

フランスでは、エリート校である高等師範学校へ進む人のための予備校のような組織を国家がらみで行っているようです(今はどうか?)。浪人たちは「もぐら(taupe)」と呼ばれていたそうです。この点などから、近代国家にとって、高校と大学を結ぶ機関の存在は一定の合理性があると推測できます。もし、意志さえあれば、大學受験を予備校が先導することさえできたのです。毎年の有力大学の入試問題を分析し、大學受験生にとってふさわしいかどうか精緻に判断、批判する能力を当時の予備校は持っていたはずです。しかし、そういうことはほとんどしませんでした。

■予備校の現状(前回も触れましたが)

実際は何が起きたか。いまでは、公教育と予備校の奇妙な持ちつ持たれつの関係が生じているようですが、それは教育的は理由からではありません。表(おもて)と裏という社会学的な概念で説明できるかもしれません。何人かの予備校の経営者は、「賤業意識」とでもいうのでしょうか、自らの仕事に誇りを持たず、予備校の意義を追及する代わりに、ありあまる資金で大学を設立し総長に収まる道を選んだようです。職員、教員のモラール(士気)を高める道とは言えませんねえ。

こうした状況で「利で釣って学問を伝える」道は孤立せざるをえません。そのなかで予備校講師の心得はどういうものか。そのヒントになる話を続きで述べたいと思います。

■

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます