奥浦慈恵院跡に残る 「 マルマン神父 ( 右 ) とペルー神父 ( 左 ) と子どもの像 」

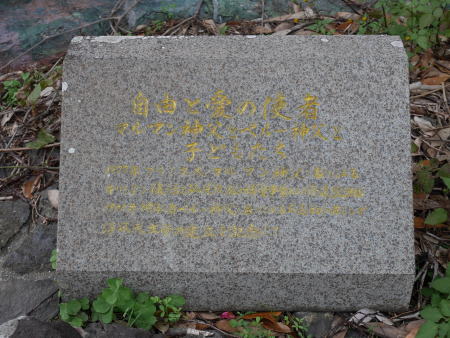

「 自由と愛の使者 マルマン神父とペルー神父と子どもたち 」 と書かれた碑

敷地内に残るマリア像

今は更地になった奥浦慈恵院・・・

1904年から2006年まで奥浦慈恵院があった場所に

マルマン神父とペルー神父と子どもの像と、

マリアさまの像が残されている。

堂崎教会に赴任した宣教師たちは福祉事業に乗り出した。

五島には貧しさゆえに育てることができない子どもたちが数多くいた。

フランス人宣教師マルマン神父らはその子どもたちを育てるため、

女性信徒たちと協力して大泊の民家に

「 子部屋 ( こべや ) 」 という養護施設をつくった。

次第に子どもの数が増えて手狭になると、

堂崎の教会に隣接する形で移転した。

教会堂の建て替えなどに伴って場所を転々としながら、

この施設は 「 奥浦慈恵院 」 として多くの子どもたちの命を救い育んできた。

現在もこの精神は引き継がれ、

キリスト教が説く愛をしっかりと実践している場所となっている。

明治の初め貧しさ故に闇に葬られようとしている赤ちゃんを集めて育てようと

奮闘する若い娘さんたちが自給自足をしながら必死に育てても、

捨てられた子供たちは体が弱く、

対岸にある診療所まで舟の櫓をこいで子供を連れていかねばならない毎日・・・・

そこで、 「 自分たちの仲間内から医師を育てよう 」 と、

優秀な女子を医者になるための学校へと進学させた。

そして、 「 女が3人がかりなら男1人前の仕事ができるだろう 」 と、

売りに出されていた精米所を購入して精米・製粉業をして資金源としたり、

日々の農作業や機織り、二人一組で、

しかも結婚した女性に見えるよう歯を黒く染めて行ったという行商・・・・。

行商の目的は現金収入、というのはもちろんのこと、

その時に捨てられた赤子がいれば再び連れて帰り、

家々を回りながら子供の里親を探したり、

はたまた貰われて行った先での里子の様子を確認したり、

そういう目的もあったのだそうです。

一人は子供を抱えて、二人は櫓を漕ぎ、奥浦から福江まで海を渡る小さな舟が目に浮かぶ。