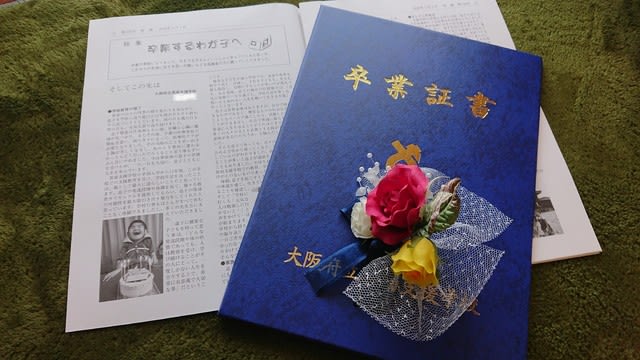

無事、息子の高等部の卒業式が終わり、ほっとしています 。

。

今日は英語の話は横に置いて、親子で歩んだ12年間の学校生活をしみじみ思い出しながら一日過ごします。

大阪府支援学校の機関雑誌に今月掲載された原稿をここに貼り付けておきます。関心のある方は読んでね。ちょっと長いけど、息子と歩んだ18年とその想いです。

息子を支えていただき、応援してくれた多くの方々に感謝します。ありがとうございました。また親子で一日一日頑張って行きます。

4月から在住市の福祉施設に通所してまた充実した日々が送れますように

そしてこの先は

● 学校教育の修了

箕面の山々の四季の移り変わりを見ながら、息子を学校に送り続けた12年間がそろそろ終わりに近づこうとしています。雨の日も風の日も雪の日も、元気な限り送り届けました。

息子賢也は生後間もない頃、肝臓と心臓に難病が見つかり、またその後、不慮の医療事故で脳症を患い、寝たきりになって、医療的ケアが必要となりました。その当時のことを思い出すと胸が苦しくなるし、あのとき事故に遭わなかったらどうだっただろうなどと思う事もずいぶん昔にやめました。今は事故後の息子の状態を受け止め、一日一日を大切に、息子とともに人生を歩んでいます。

箕面支援学校小学部入学から12年間、この学校での支援教育を受け、学校生活を送ったことは、親として最大に誇らしいことだと思っています。息子の発達段階や体調を見て、様々な教育カリキュラムを提供してもらい、息子の発達の可能性を最大限引き出す努力をしてくれたと思っています。学校行事もほとんどすべて休むことなく体験できたし、多くの先生方に支えていただきました。

二歳下に健常な子供を持って思う事は、「どんな発達段階、体の状態であっても、人は教育を受け、学び続けることがその人にとって、一度しかない人生を全うする上で、非常に有意義で大切な事」だということです。

健常な子供が通う学校では、達成や成果を数字で表し、評価したり、それを子供も、先生も、親も期待し、目標にすることが多いのが現実です。ある意味、息子の場合の目標数字は、「元気に笑顔で一日を過ごし、学校生活を楽しみ、短いかも知れない人生を輝いて生きる年数」であったと思います。

息子は喜怒哀楽はありますが、自分で何ができるわけでもなく、健常な人々の社会生活と同じようなペースで過ごしたり、活動することができません。社会で普通に暮らすこと、普通に人生を送ることがこれほどまでに困難で、多くの人々の支えを必要とする我が子の人生は、意味があるのだろうか、と悩んだこともありました。

そんな息子であっても、日々の大半の時間を占める学校から帰ってくると、目が活き活きとしているのがわかりました。長期休みで家にいることが多いと息子が退屈そうにため息をつくこともありました。やはり息子にとって、この箕面支援学校での教育、学校生活、先生方がかけがえのないものであったと思っています。

毎朝、息子を起こすときに抱きしめて、その日の体温を感じ、生きていること、体調安定であることを確認し、そして「学校に行く人!元気な人は勉強しに行かないと!」と声をかけて一日が始まります。夜寝る前にはベッドのそばで、学校から持ち帰った連絡帳を見ながら、「一日の振り返り」として話しかけ、そして「今日も一日ご苦労ちゃんでした!ようがんばって賢こかったな~!また明日!おやすみちゃん!」と語りかけてその一日を終えてきました。

そろそろそんな学生生活が終わろうとしています。

● 家族として

息子は家族を理解しているのでしょうか。私にもわかりません。事故後、短命で健常な人生ではないと早い段階で予測ができ、事故を起こした病院から「兄弟をぜひ産んで下さい」と言われ、2年後、別の病院で娘を出産しました。

この18年間、息子は家族の中心であり、すべて息子中心で回ってきたところがあります。小さい頃は入退院も多く付き添い入院で私もいない中、娘はほとんど祖父母に育てられてきました。本当に兄弟を持って良かったのか、娘がかわいそうじゃないのかと思ったこともありました。しかし、今思えることは娘にとっての「兄の存在」、息子にとっての「妹の存在」は日々の暮らしの中で、「お互いがいることで自分自身を高めていく」そんな関係にあるなということです。こういう環境で育ってきた娘の二年後の進学先は看護学部志望。妹に話しかけられて喜ぶ息子の姿を見るとお互いが共鳴しあい、影響しあって育っているように感じます。

小さい頃は家族旅行をよくしました。沖縄、北海道、グアム、セブ島など、親の自己

満足だったかもしれませんが、とにかく家族一緒に遠出をしました。

グアムの海で息子が浮き輪に入って娘と二人で笑っている写真は家族の宝物です。

私は出産し、子育てが一段落したら、社会での自己実現や就労をしたいと望んで

いました。しかし、息子の難病や障害、入退院や通院の多さなどでそれができず、30代、40代では息子の存在を疎ましく思ったことがありました。50代に入り、心身ともに息子の介護がきつくなってはきましたが、ふと、「自分が死ぬときに人生でしなかったことで一番後悔することは何か」と考えた時、自己実現や就労ではなく「息子の世話に手を抜き、あれをしてやればよかった、こうしてやればよかったと思うこと」だという答えが出たのです。何だか、雲が晴れた気がしました。生まれたときより、事故に遭ったときより、今、日々一日一日と愛おしさが増し、息子が生まれてきてそばにいて笑ってくれることが有り難いと思っています。

この子がいるから日々頑張れていて、何の変哲もない、家族と過ごす普通の日常が

一番幸せと感じるのです。

●そしてこの先は

支援学校小学部に入学した時、息子と同じような医療的ケアが必要なお友達は3人

いました。中学部にあがる頃にはお友達3人はもう、先に逝ってしまい、息子だけになりま

した。「10歳くらいまでです」と医者に言われてその年齢をヒヤヒヤしながら過ぎ、気がつ

くと、高等部を卒業する日が目の前に来ていました。

学校という、守られた温かい環境、人々の支えの中で過ごし、今後福祉の環境で息子はどのように過ごすことになるのだろう。どんな人々の支えで生きていくことになるのだろう。母として息子とこれからどんな風に関わり、様々な決断を息子の代わりにしてやらねばならないのだろうと思っています。

この先、どんな喜び、試練が待っているのでしょうか。

健常な子供を持った親にはない心配があります。「自分が病気になったらこの子は誰が

看てくれるのか」「いつか息子との別れが必ず来る」そう怯えてきた18年間でした。「怯え

る自分」と「覚悟をする自分」が毎日どちらかが大きくなったり小さくなったりのせめぎあい

で日々進んできたように思います。

箕面の山の景色の変化を日々感じ取れなくなるのが本当に寂しい。毎日息子の準

備をして車に乗せ、運転して連れて行くことがここ数年、自分に負担になってきていたの

で、春から自宅前で福祉施設の車の送迎があることは有り難いです。親も子も、年齢に

応じた変化を受け入れていくことが大切で、その時期が来たと思っています。

これから起きる様々なことも、あらがうことなく、自然の流れとして受け止めて行こう

と思っています。

賢也を支えてくれた多くの先生方、人々に感謝して、生きている喜びを感じて前に進みます。

12年間の貴重な日々を支えていただきありがとうございました。

賢ちゃん、これからもまた一緒に頑張って行こうね。