ある美術館では開館前に100人が並んでいる。開館後も毎分10人が行列に加わる。開館時に、何箇所かある入館口のうち2箇所を開けたとき、20分間で行列はなくなった。ただし、どの入館口も毎分入館する人数は同じである。次の問いに答えなさい。 (1) 次の会話文の①〜③にあてはまる数を書きなさい。 先生「開館時に入館口を4箇所開けたとき、行列がなくなるまでの時間を、どのようにして求めることができますか。亅 児童「入館口を2箇所開けたとき、20分間で( ① )人が入館しました。20分間で行列がなくなったので、毎分15人が入館しました。入館口を4箇所開けたときは、毎分30人が入館するので、100÷30で答えが求められます。」 先生「20分間で行列がなくなったとき毎分15人が入館することをよく求められましたね。でも、入館口を4箇所開けたとき、毎分30人が入館しますが、行列の人数は、毎分( ② )人しか減らないので、行列がなくなるまでの時間は、100÷( ② )を計算して、( ③ )分となります。」 (2)開館時に入館口をx箇所開けたとき、行列の人数は毎分何人減るか、xを用いて表しなさい。 (3)行列の人数を毎分35人減らすには、入館口を何箇所開ければよいか、求めなさい。 入館口を2箇所から4箇所に、2倍にすると、2倍の人数が入館できるのだから、行列はそれだけ早くなくなる。つまり、2箇所だったら20分だから、4箇所ならば、その半分の10分、とはなりません。開館後に誰も並びに来なかったら、それでいいのですが。 (1)こういう問題を、ニュートン算といいます。 20分間で行列がなくなったわけですが、この20分間に、お客さんは何人入館したのでしょうか? 元々100人並んでいました。開館後は毎分10人ずつなので、元々の100人+あとから来た200人=300人です。 えっ?何で200人って?1分で10人ずつ並びに来るから、20分で200人ですよ!よって、①は、300です。

20分で300人が入館したので、この児童は、毎分15人が入館しましたと発言し、そのことについては、先生に褒められています。 しかし、そのあとがいけません。だいたい、この児童は支離滅裂です。 20分で300人が入館しましたと発言したときには、元々並んでいた人のことも、開館後に並びに来た人のことも、きちんと考えて300人と言ったくせに、すぐそのあとでは、元々の100人のことしか考えていません。 先生は、「君のような人を、支離滅裂というのだよ」と言いたいのをグッと我慢して、毎分15人と割り出せたことを褒めます。そして、1分で行列が何人ずつ減るのかを説明します。 毎分10人ずつ並びに来ても、毎分30人ずつ入館するので、結局は毎分20人ずつ行列は減っていくことになります。

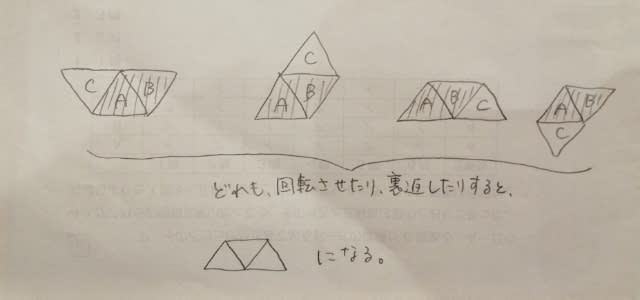

なので、100÷20=5分で行列はなくなります。図で、あとから来た人が先に入るというのは、道徳教育上、子供には教えることができないかも。そのときは、

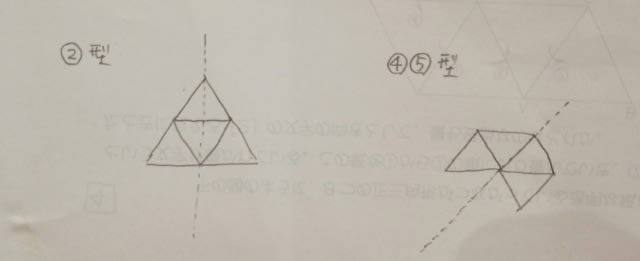

とでも言ってあげればいいですねえ。結局、①300 ②20 ③5 が正解です。 (2)入館口2個のとき、毎分15人が入れるので、入館口が1個のときは毎分7.5人です。ゆえに、入館口がx個なら、毎分7.5x人が入館できます。 ただし、毎分10人ずつ行列に加わるので、行列は、毎分7.5x−10人ずつ減ります。正解は、7.5x−10です。 7.5x−10なのか、10−7.5xなのかよく分からない人は、下の図で確認して下さい。

(3)(2)より、7.5x−10=35。これを解いて、x=6。正解は6箇所です。 ここをポチッとお願いします。☛

にほんブログ村

にほんブログ村