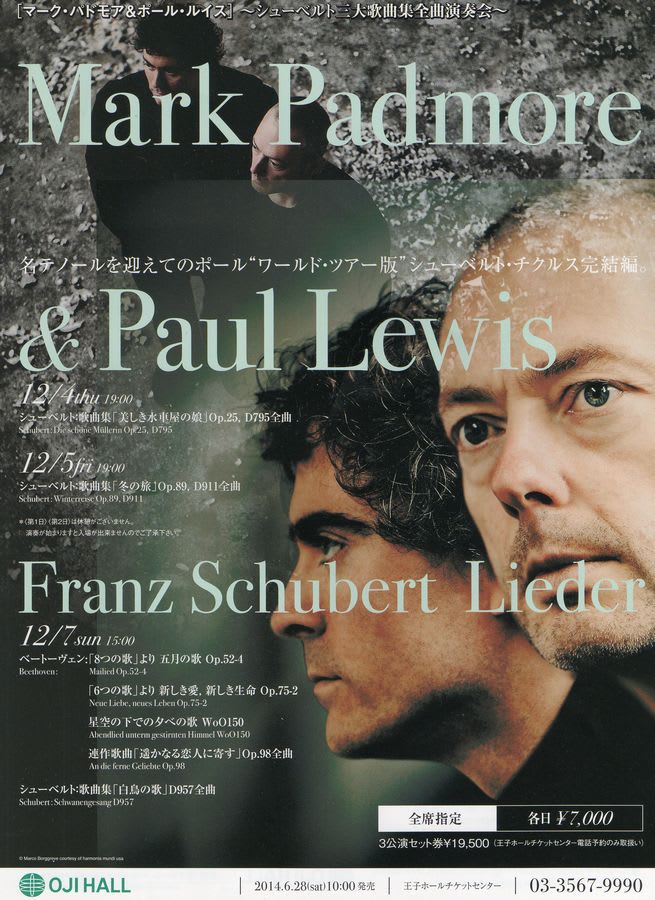

12月7日

今日は王子ホールの最終日

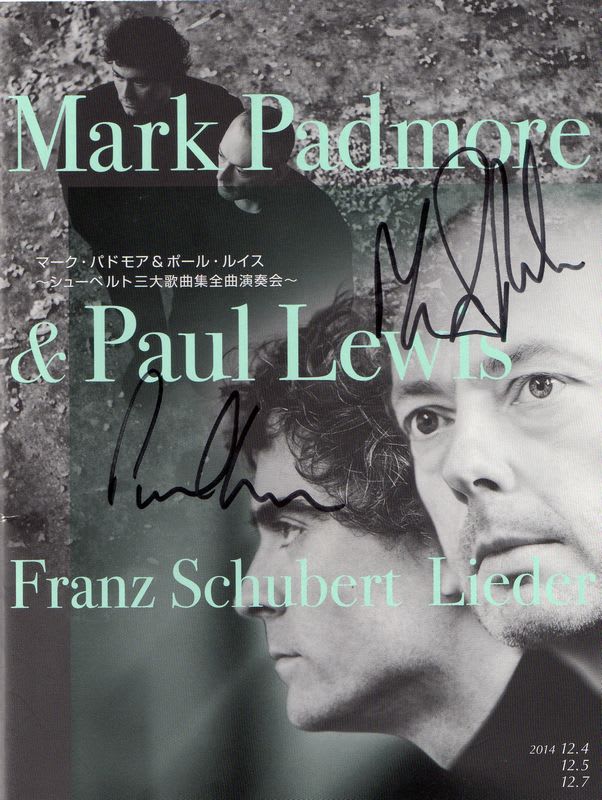

「白鳥の歌」D.957です。日曜日なのでマチネでした。

「白鳥の歌」はシューベルトが編んだ連作歌曲ではなく、一曲一曲は単品で書かれた作品を、シューベルトの死後、友人達が抜粋して並べ、歌曲集として発表されたものです。

通の人達が編集したとあって、何故かつながっているような、またいい曲ばかりです。

前の二つと違い、日本の声楽家でもあまりリサイタルで取り上げてるのは、聴いたことがありません。

でもこの二人のCDを聴いたとき、こんなに凄い曲があったのかと思い、「冬の旅」よりいっそう前進しているシューベルトの音楽を知ることになりました。

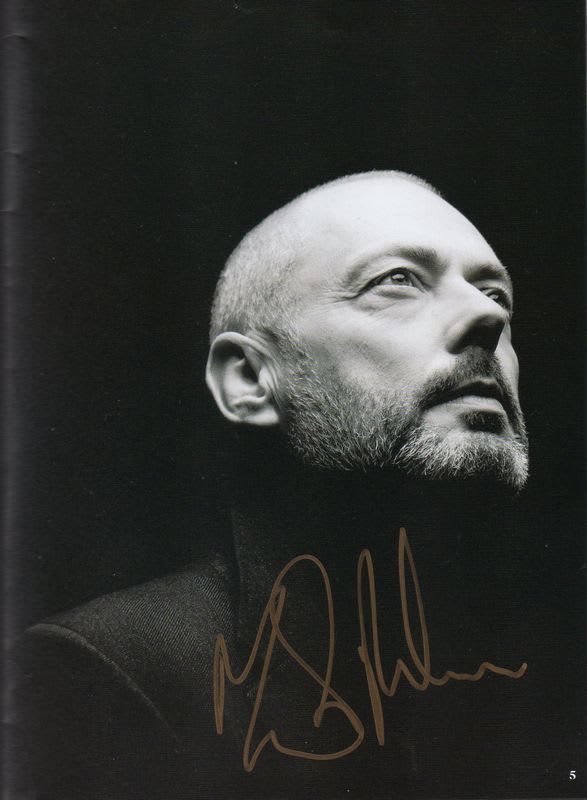

個人的にはこの作品の録音が最も好きで、どちらかというと一番楽しみなプログラムでありました。シューベルトの曲が凄いのか、ポール・ルイスのピアノが凄いのか、

パドモアさんの歌唱が凄いのか、どう凄いのか、過去の名演奏家のも聴いてるはずなのですが、とにかくこの二人の演奏は感動的です

。

「白鳥」は短いので、先に

ベートーヴェンの歌曲が演奏されました。

「五月の歌」や

「新しき恋 新しき生」など、リートを勉強し始めた時に歌った懐かしい歌や、素敵な連作歌曲

「遥かなる恋人に寄す」など、

ベートーヴェンの歌曲も大好きなので、嬉しかったです。一般的にベートーヴェンの曲は、激しく短調のものが有名ですが、実は明るく陽気で美しい曲が多いのです。

この絵がジャケットになった3枚組CDに、パドモアさんの「遥かなる恋人に寄す」が入っていますが、人に貸したのか見当たらず、品番は解りません。

シューベルティアーデの絵なのですが、シューベルトの曲は一曲も入っておらず、コンテンポラリーの作曲家のものが沢山、

「魔王」「たゆみなき愛」「漁師の娘」など、他の作曲家のものが入っていて、リートの作曲が流行っていた時代の興味深いCDです。

「白鳥の歌」は、前半が

レルシュタープの詩(ベートーヴェン・ピアノソナタ第14番を

”月光”と名付けた人)で、7曲目の

「Abschied・別れ」で、Ade~!と去っていき、8曲目の

「アトラス」から

ハイネの詩になります。連作歌曲ではありませんが、とても効果的な配列で、ドラマ性を感じずにはおられません。冬の旅に通ずる失恋、死の予感がやはり一貫していて、ハイネの詩のラスト

「Doppergänger・影法師」は、幽体離脱をして自分の姿を見ているような気がします。

ドッペルゲンガー(自分とそっくりな人)を見ると死ぬという噂がありますので、主人公は死んでいると思うのです。そして次に友人の

ザイドル詩

「鳩の便り」という曲で終りますが、実に優しく美しい曲で救われます。前日のウフィッツィ美術館展で、

鳩は精霊であると知りました。なるほど精霊に託して愛を届けるということで納得、シューベルトはカトリック教徒でもありましたので、宗教的な意味もあちこちに隠されているのですね

。

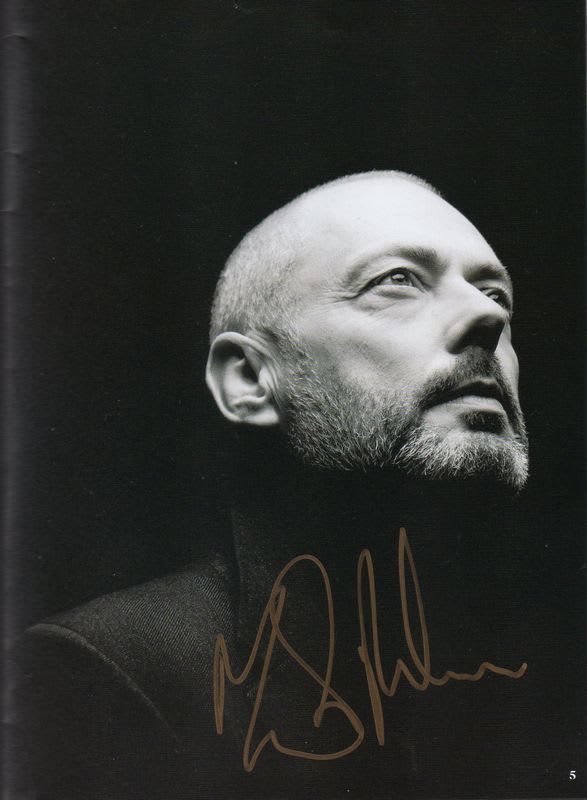

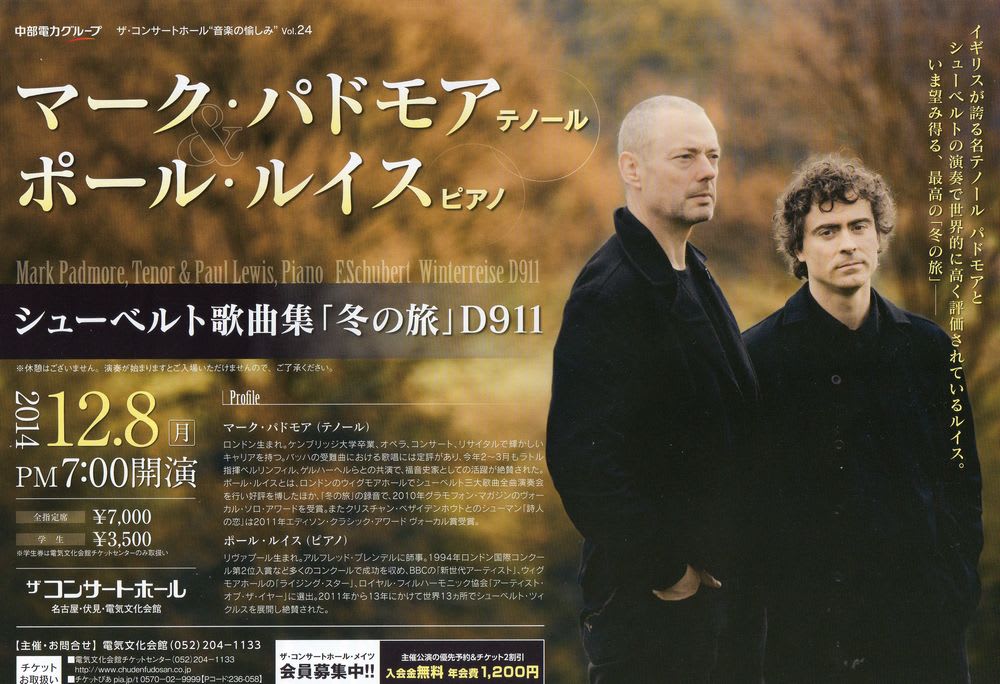

「冬の旅」で、ドラマティックな歌唱を聴かせてくれて、マークさんはだんだんパワーアップしているような感じでしたが、今日は益々良くなっておられ、やはりマークは登り調子です

。CD録音時よりも年月がたっているのもあるかもしれませんが、今回全部の演奏が進化していて、マークはもっともっと詩の読み込みが深くなり、その表現が新たな歌唱法へと向かっているのです。ビブラートは極力抑えられ、言葉の一つ一つを実に丁寧に語り歌っていました。しかも自然に、何の違和感も無く音楽と融合しているのです。この歌い方はマークにしか出来ない、ルネッサンスの合唱、バロックの声楽を経て、リートにも臨んでいますので(今やヨーロッパでは当然のことと思いますが)、シューベルトのあった時代的位置も感じるのでしょう。フォルテピアノというわけではなく、学術的な演奏でもなく、現代のピアノで今を生きる演奏家として、人間の根幹に迫る真の表現者としての、唯一の歌唱です。

三大歌曲を一挙に演奏することは、おそらく至難の業だと思います。マークの声は基本、美しくレッジェロですので「水車小屋」にも相応しく、「冬の旅」の主人公の若さにも対応出来ます。

そして年齢を経て、経験豊富な歌手ですから、人間の深い感情を表現するのにも的を得ています。年々低音も充実して出るようになってきています。そして、決して声に無理な歌い方はしておらず、抜く所はうまく抜いていますので、声楽家にとってどう進化していくか、まだまだ楽しみな歌手であります。

曲の力が凄いと、入り込んで消耗するけれども、得るものが大きいと語るポールさん。現在最も素晴らしいシューベルトの演奏家とも言える二人です

。

三大歌曲を一挙に終えて、ブラーヴィの喝采もたくさんでした。感動を有難うございます

。

母は今日で大阪に帰りました。東京駅まで見送って、また綺麗な満月です

。

。 。

。

。

。 。

。

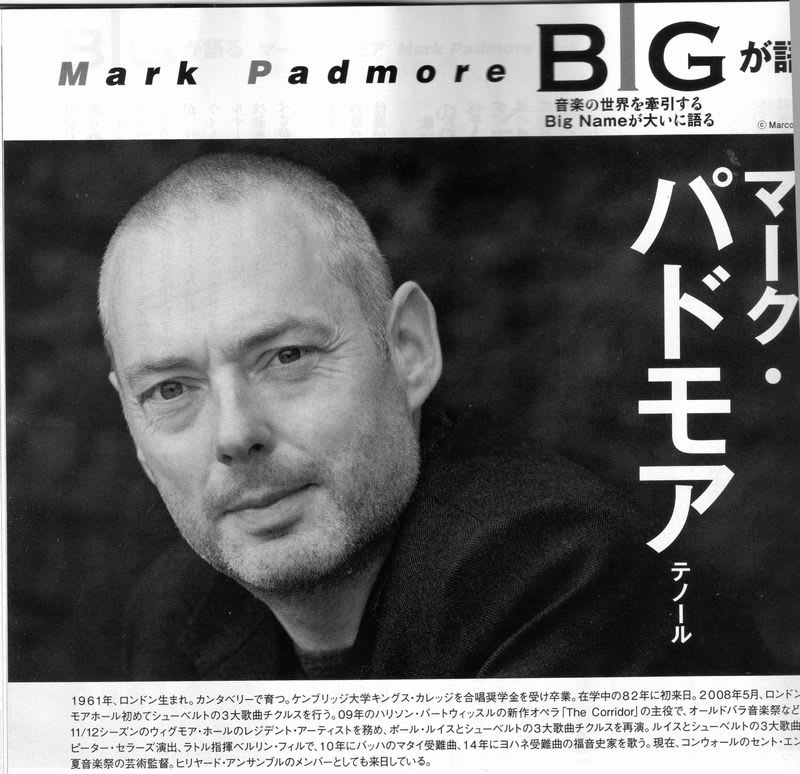

インタヴューでは、リートのパートナーのピアニストについてや、シューベルト歌曲への思い、バッハのエヴァンゲリストとしての考えなどが、語られています。

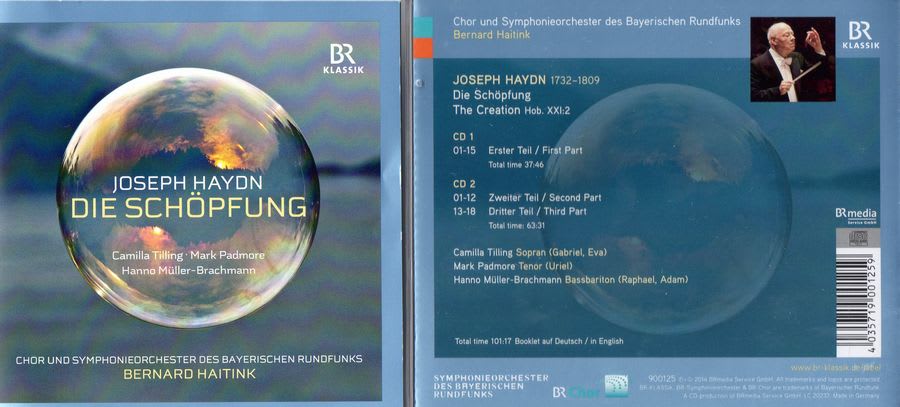

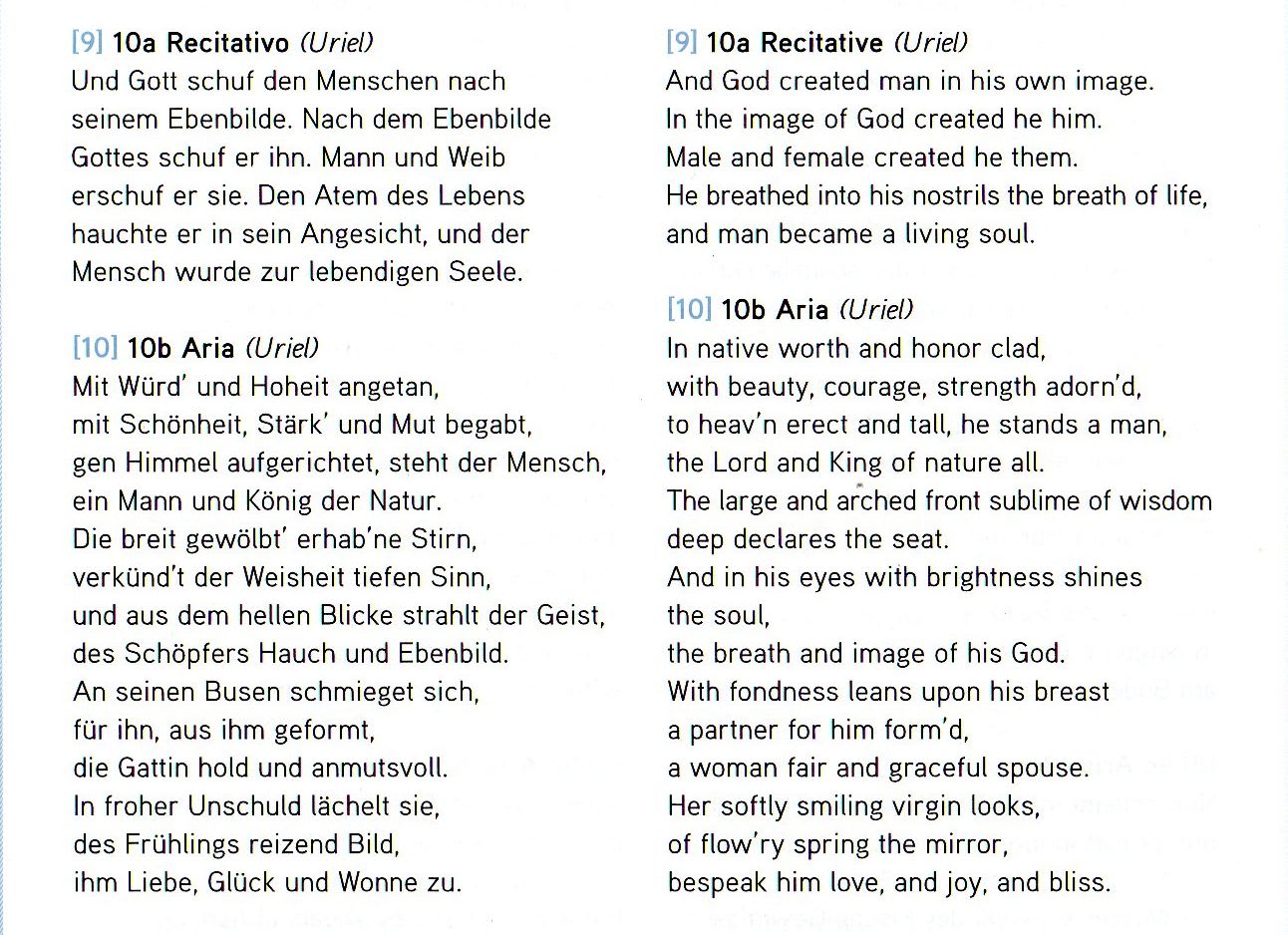

インタヴューでは、リートのパートナーのピアニストについてや、シューベルト歌曲への思い、バッハのエヴァンゲリストとしての考えなどが、語られています。 最近購入したパドモアさん入りのCDで、ベルナルト・ハイティンク指揮のハイドン「天地創造」があります。こちらは普通取り上げられるドイツ語による「Die Schöpfung」でモダン楽器によるものです。

最近購入したパドモアさん入りのCDで、ベルナルト・ハイティンク指揮のハイドン「天地創造」があります。こちらは普通取り上げられるドイツ語による「Die Schöpfung」でモダン楽器によるものです。

(=^・^=)

(=^・^=)

。

。

「白鳥の歌」は、前半がレルシュタープの詩(ベートーヴェン・ピアノソナタ第14番を”月光”と名付けた人)で、7曲目の「Abschied・別れ」で、Ade~!と去っていき、8曲目の「アトラス」からハイネの詩になります。連作歌曲ではありませんが、とても効果的な配列で、ドラマ性を感じずにはおられません。冬の旅に通ずる失恋、死の予感がやはり一貫していて、ハイネの詩のラスト「Doppergänger・影法師」は、幽体離脱をして自分の姿を見ているような気がします。ドッペルゲンガー(自分とそっくりな人)を見ると死ぬという噂がありますので、主人公は死んでいると思うのです。そして次に友人のザイドル詩「鳩の便り」という曲で終りますが、実に優しく美しい曲で救われます。前日のウフィッツィ美術館展で、鳩は精霊であると知りました。なるほど精霊に託して愛を届けるということで納得、シューベルトはカトリック教徒でもありましたので、宗教的な意味もあちこちに隠されているのですね

「白鳥の歌」は、前半がレルシュタープの詩(ベートーヴェン・ピアノソナタ第14番を”月光”と名付けた人)で、7曲目の「Abschied・別れ」で、Ade~!と去っていき、8曲目の「アトラス」からハイネの詩になります。連作歌曲ではありませんが、とても効果的な配列で、ドラマ性を感じずにはおられません。冬の旅に通ずる失恋、死の予感がやはり一貫していて、ハイネの詩のラスト「Doppergänger・影法師」は、幽体離脱をして自分の姿を見ているような気がします。ドッペルゲンガー(自分とそっくりな人)を見ると死ぬという噂がありますので、主人公は死んでいると思うのです。そして次に友人のザイドル詩「鳩の便り」という曲で終りますが、実に優しく美しい曲で救われます。前日のウフィッツィ美術館展で、鳩は精霊であると知りました。なるほど精霊に託して愛を届けるということで納得、シューベルトはカトリック教徒でもありましたので、宗教的な意味もあちこちに隠されているのですね

Fremd・よそ者、という言葉から始まり、下降していく旋律の「Gute Nacht・おやすみ」は、第一曲目から人生に絶望した主人公が、雪の世界へ旅立ちます。

Fremd・よそ者、という言葉から始まり、下降していく旋律の「Gute Nacht・おやすみ」は、第一曲目から人生に絶望した主人公が、雪の世界へ旅立ちます。

。

。

。

。

2014年12月4日(木)19:00~「美しき水車屋の娘」D795

2014年12月4日(木)19:00~「美しき水車屋の娘」D795

。

。

。

。

。

。