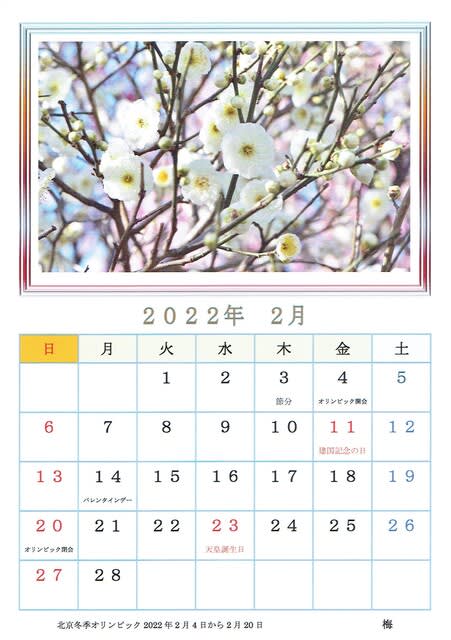

ネットの記事で現役東大生にアンケートを実施、自宅の部屋にカレンダーはあった?との回答に“いいえ13.2%”となっていた。

「子供は目先のことしか見えないもの。明日のことや1週間後のことなど先のことを考える力を養うためにも、月別のカレンダーを張っておくといいですよ」というコメントがあった。

しかし少ないようだがカレンダーがないというのは驚きであった。確かに今はスマホがあれば今日が何月何日、何時何分とひと目で判る。予定はスケジュールに入れておけば良いと考えている人は多いのかも知れない。若い頃はカレンダーを見ながら給料日まで5日か、手持現金は6000円しかないので1日1000円で暮らさなければならないとか、カレンダーに手書きで予定を記載しておけば毎日カレンダーを見るので、その日まで何をしなければならないか準備ができる。若い頃はカレンダーは生活必需品と思っていた。

おわり

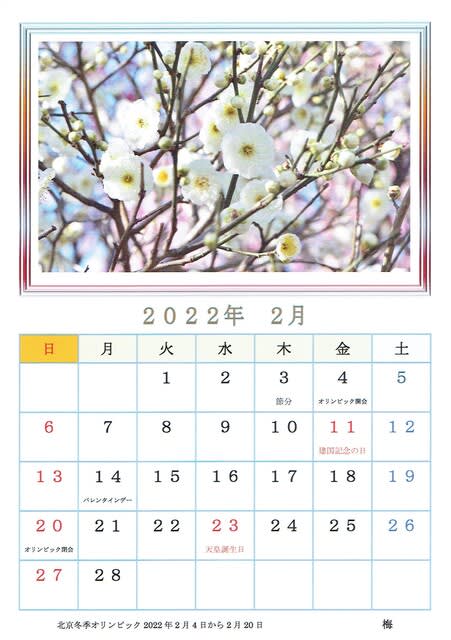

「子供は目先のことしか見えないもの。明日のことや1週間後のことなど先のことを考える力を養うためにも、月別のカレンダーを張っておくといいですよ」というコメントがあった。

しかし少ないようだがカレンダーがないというのは驚きであった。確かに今はスマホがあれば今日が何月何日、何時何分とひと目で判る。予定はスケジュールに入れておけば良いと考えている人は多いのかも知れない。若い頃はカレンダーを見ながら給料日まで5日か、手持現金は6000円しかないので1日1000円で暮らさなければならないとか、カレンダーに手書きで予定を記載しておけば毎日カレンダーを見るので、その日まで何をしなければならないか準備ができる。若い頃はカレンダーは生活必需品と思っていた。

おわり