昨年(2015年)7月、チェンマイの北約100kmのチェンダオ少数民族村・パローン族村を訪れた。すると東屋風建物の中に緑色の柱が立っている。コンムアン(北タイ人)でラックムアンと呼ぶ村の祖柱と似ている。近くのパローン族男性に聞くと、タイ語(パローン語ではなさそうだ)でファンチャイバーンと呼ぶそうだ。聞き間違いもあるかと思うがファンチャイバーンであれば、心御柱ということになる。

この心の御柱は、記紀に登場する伊邪那岐・伊邪那美両神が、天の沼矛をかき回して淤能碁呂島を作り、その島に天の御柱を見立てたという、国生み説話と符合する。ク二の祖、中心ということになる。

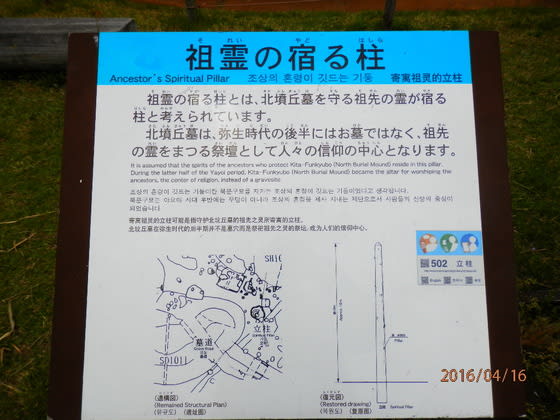

ここで述べたファンチャイバーンと源流を同じくすると思われる”柱”を、平戸紀行の途中である吉野ヶ里で見た。まず写真をお目にかける。

柱の奥に見える台形上の丘が北墳丘墓である。その墳丘墓にアプローチするのが墓道で、その右手に写真の立柱がある。キャップションによると祖霊が宿ると説明されている。吉野ヶ里集落からやや北に位置している。

パローン族村のファンチャイバーンも村の祖柱であり、その先端は鉛筆の芯のように尖っている。吉野ヶ里の祖霊柱の先端も尖っている。この2つの源流は同じであろう。記紀にみえる心御柱と同義と思われる。

パローン族の集落で見かけたお婆さんである。日本の農村でみるお婆さんに似ていなくもない。

雲南・貴州から北タイに居住する少数民族、本来は揚子江周辺に居住していた彼らが、漢族に終われて南下し、一方は東に移動した我々の祖先であると、考えれば深層では親縁関係を感じざるを得ない。

文献史学を含め古代史を学究する学者、考古学者は日本に留まることなく、北タイを目指して欲しい。成果が得られるのは、ここ10年程だ。それを過ぎれば、生活環境はタイ社会に組み込まれしまう。”急げ北タイへ”。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます