<旅行4日目つづき>

さて、RAF museum Londonで時間をすごした私ですが、なれない頭脳労働に頭が痛くなってきてしまい(ふだん使わないから)、夕方に博物館を出て、ロンドン市街地に戻りました。

←帰国してから、撮影した飛行機の写真の撮り逃し、不備に気付いて撃沈する。もうちょっと粘ればよかったああああ。

といっても、戻った時間は17時過ぎ頃で、まだホテルに帰るには早い時間だし買い物だけするのは時間がもったいないし…ということで、急きょ、チェルシーにあるNational Army museum(国立軍事博物館)に向かいました。ロンドン ヴィクトリア駅から徒歩で10分程度のところにあります。

RAF museumで空組要素を頭に詰め込んだので、今度は陸組要素を詰め込もう…と思った次第。

こじんまりとした博物館。RAF museumやIWMより慎ましく小さい。

手荷物検査を受けた後、展示スペースへ向かいました。

さすがはパックスブリタニカの一時代を築いた国とあり、とくに19世紀の展示物が豊富です。

IRAがついこの間まで国内で活動していた国とあって関連の資料も豊富でしたが、ダンケルク関連に焦点をしぼって、展示物をみていきました(深堀すると視点がぶれる…というのと、我が貧弱なる能ミソが過重労働でストライキを起こしていたので)。

スコットランド部隊の軍帽(バルモーバルボンネット:ボンネットは帽子の意)

展示物の中に、見覚えのある帽子をみかけたので激写。WW II中のスコットランドの部隊が被っていた帽子なのですが、ダンケルク劇中でもハイランダーズの一人が被ってた帽子に似てるような…。

劇中のアレックスが所属していたハイランダーズはスコットランドの部隊ですが、1940年の在フランスのイギリス軍部隊のハイランダーズは以下の通り。そのうちの誰かがこれをかぶっていたんでしょうか。ちなみにこの帽子は2000年代に廃止されたとのこと。

<在フランスのイギリス軍のハイランダーズ>

・第51歩兵師団;1940年5月10日にフランス軍の指揮下でザール戦線に参加。のちにソンム川南方の戦闘に参加

第152歩兵旅団

シーフォース・ハイランダーズ第2大隊

シーフォース・ハイランダーズ第4大隊

クイーンズ・オウン・キャメロン・ハイランダーズ第4大隊

第153歩兵旅団

ゴードン・ハイランダーズ第1大隊

ゴードン・ハイランダーズ第5大隊

第154歩兵旅団

アーガイル&サザランド・ハイランダーズ第7大隊

アーガイル&サザランド・ハイランダーズ第8大隊

・第52師団

第157歩兵旅団

ザ・グラスゴー・ハイランダーズ第1大隊

WWII時にイギリス陸軍が使用していたメタルのヘルメット。重そうだけど、首が凝らないんだろうか。

WWII時にイギリス陸軍が使用していたドッグタグ。RAF museumでみたタグとほぼ同じ。ここら辺は陸軍/空軍の区別がなかったのかしら。残りの海軍のドッグタグを拝見したいところ。

WW IIでイギリス陸軍が使っていた銃とパネル。銃が近代化されていくにつれて訓練期間が長くなっていく..というような説明書きと一緒に展示されてました。グリーンになるのに18ヶ月。思ったより熟練するのに時間がかかる。そんなに育てる時間があったのかなあ。徴兵された若者たち(いわゆる職業軍人ではない人たち)は、劇中のトミーのように、銃を撃つのがスムースにいかなかったのでは。

<番外編>

ナイチンゲールのランプと胸像。イギリス陸軍の博物館だし、何か関連した展示物があるかなー…と思ってたら、やっぱりありました。なんといっても、統計学を駆使して戦地の病院における兵士の死亡率を衛生管理の改善によって低下させた立役者ですもんね。慈悲の心でもって看護…とかいうイメージより、キレッキレの統計学者であった部分に、医療系社畜の端くれの私は心がもっていかれます。当時パスツールが主張していた微生物による感染症を否定していたものの、統計学的分析により、感染制御の基礎を理論を構築なしえたという凄い人だし(今回は時間がなくてナイチンゲール博物館へ行けなかったのが本当に残念)

というわけで、駆け足でしたが、ざっくりとnational army museumを巡ってまいりました。

(他にもいろいろ展示があったんですが、今回のテーマとはあまり関係がなさそうだったので記載を省略)

博物館を出た後、スーパーでその日の夕ご飯、次の日の朝ご飯+お弁当にするパンを買って、帰宅しました。

(本当はもっと買い物をしたかったけど、RAF museumで大量にグッズを買ってしまい、これ以上の買い物は不可能でした…orz)

次の日は始発で、ピーターやドーソンさん、ジョージたちの拠点のウェイマスと、トミーとアレックスたちが機関車に乗り込んだ駅であるスワネージへ向かいます。

旅行4日目の移動)

ロンドン ヴィクトリア駅→コリンデール駅(地下鉄)

コリンデール駅⇔RAF museum(片道徒歩20分程度)

コリンデール駅→ロンドン ヴィクトリア駅(地下鉄)

ロンドン ヴィクトリア駅⇔National army museum(片道徒歩15分程度)

旅行4日目に歩いた+走った距離)

Iphoneに入っているアプリで測定された距離:17.4 km(ロンドン市内)

・蛇足

そういえば。

丁度この夜、サッカーワールドカップでイングランドvsコロンビアの試合があり、イングランドの試合を多くのロンドン市民?はTV観戦していた模様。「おおー!」とか「ぎゃああ!」とか、とにかく夜中までイチイチうるさい(笑)。別に私が宿泊していたホテルのすぐ側の道路で若者が騒いでいた…という訳ではないのですが。

そしてイングランド勝利の瞬間、こんどは複数の船の汽笛?が鳴り響いてまたうるさい。←車のクラクションでなくて、汽笛だったと思う。

ダンケルク劇中でも、例えばリトルシップがダンケルクに到着し始めた時に海軍の船が汽笛を鳴らすシーンがありましたけど、あんな感じで。

1. ジョシュア・レヴィーン(2017年)『ダンケルク』(武藤陽生 翻訳)ハーパーコリンズ・ジャパン社

2. A.J.バーカー(1980年)『ダンケルクの奇跡 イギリスの大撤退作戦』(小城正 翻訳)HAYAKAWA nonfiction

3. National Army museum公式HP <https://www.nam.ac.uk/> (2018-04-24参照)

4. 吉田 宗平(2016)『ナイチンゲールは「白衣の天使」だったのか?統計学者ナイチンゲールとその歴史的背景』関西医療大学

5.Florence Nightingale museum公式HP<http://www.florence-nightingale.co.uk/?v=24d22e03afb2> (2018-04-23参照)

6.地球の歩き方 ロンドン2017-2018(2017年)ダイヤモンド・ビッグ社

7. アローヘッド(2017年) Head dress (1923〜現在)、Arrow-Head vol.23(個人同人誌)

さて、RAF museum Londonで時間をすごした私ですが、なれない頭脳労働に頭が痛くなってきてしまい(ふだん使わないから)、夕方に博物館を出て、ロンドン市街地に戻りました。

←帰国してから、撮影した飛行機の写真の撮り逃し、不備に気付いて撃沈する。もうちょっと粘ればよかったああああ。

といっても、戻った時間は17時過ぎ頃で、まだホテルに帰るには早い時間だし買い物だけするのは時間がもったいないし…ということで、急きょ、チェルシーにあるNational Army museum(国立軍事博物館)に向かいました。ロンドン ヴィクトリア駅から徒歩で10分程度のところにあります。

RAF museumで空組要素を頭に詰め込んだので、今度は陸組要素を詰め込もう…と思った次第。

こじんまりとした博物館。RAF museumやIWMより慎ましく小さい。

手荷物検査を受けた後、展示スペースへ向かいました。

さすがはパックスブリタニカの一時代を築いた国とあり、とくに19世紀の展示物が豊富です。

IRAがついこの間まで国内で活動していた国とあって関連の資料も豊富でしたが、ダンケルク関連に焦点をしぼって、展示物をみていきました(深堀すると視点がぶれる…というのと、我が貧弱なる能ミソが過重労働でストライキを起こしていたので)。

スコットランド部隊の軍帽(バルモーバルボンネット:ボンネットは帽子の意)

展示物の中に、見覚えのある帽子をみかけたので激写。WW II中のスコットランドの部隊が被っていた帽子なのですが、ダンケルク劇中でもハイランダーズの一人が被ってた帽子に似てるような…。

劇中のアレックスが所属していたハイランダーズはスコットランドの部隊ですが、1940年の在フランスのイギリス軍部隊のハイランダーズは以下の通り。そのうちの誰かがこれをかぶっていたんでしょうか。ちなみにこの帽子は2000年代に廃止されたとのこと。

<在フランスのイギリス軍のハイランダーズ>

・第51歩兵師団;1940年5月10日にフランス軍の指揮下でザール戦線に参加。のちにソンム川南方の戦闘に参加

第152歩兵旅団

シーフォース・ハイランダーズ第2大隊

シーフォース・ハイランダーズ第4大隊

クイーンズ・オウン・キャメロン・ハイランダーズ第4大隊

第153歩兵旅団

ゴードン・ハイランダーズ第1大隊

ゴードン・ハイランダーズ第5大隊

第154歩兵旅団

アーガイル&サザランド・ハイランダーズ第7大隊

アーガイル&サザランド・ハイランダーズ第8大隊

・第52師団

第157歩兵旅団

ザ・グラスゴー・ハイランダーズ第1大隊

WWII時にイギリス陸軍が使用していたメタルのヘルメット。重そうだけど、首が凝らないんだろうか。

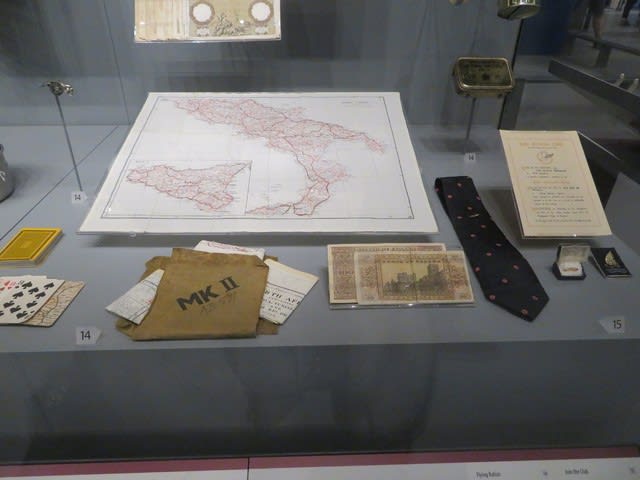

WWII時にイギリス陸軍が使用していたドッグタグ。RAF museumでみたタグとほぼ同じ。ここら辺は陸軍/空軍の区別がなかったのかしら。残りの海軍のドッグタグを拝見したいところ。

WW IIでイギリス陸軍が使っていた銃とパネル。銃が近代化されていくにつれて訓練期間が長くなっていく..というような説明書きと一緒に展示されてました。グリーンになるのに18ヶ月。思ったより熟練するのに時間がかかる。そんなに育てる時間があったのかなあ。徴兵された若者たち(いわゆる職業軍人ではない人たち)は、劇中のトミーのように、銃を撃つのがスムースにいかなかったのでは。

<番外編>

ナイチンゲールのランプと胸像。イギリス陸軍の博物館だし、何か関連した展示物があるかなー…と思ってたら、やっぱりありました。なんといっても、統計学を駆使して戦地の病院における兵士の死亡率を衛生管理の改善によって低下させた立役者ですもんね。慈悲の心でもって看護…とかいうイメージより、キレッキレの統計学者であった部分に、医療系社畜の端くれの私は心がもっていかれます。当時パスツールが主張していた微生物による感染症を否定していたものの、統計学的分析により、感染制御の基礎を理論を構築なしえたという凄い人だし(今回は時間がなくてナイチンゲール博物館へ行けなかったのが本当に残念)

というわけで、駆け足でしたが、ざっくりとnational army museumを巡ってまいりました。

(他にもいろいろ展示があったんですが、今回のテーマとはあまり関係がなさそうだったので記載を省略)

博物館を出た後、スーパーでその日の夕ご飯、次の日の朝ご飯+お弁当にするパンを買って、帰宅しました。

(本当はもっと買い物をしたかったけど、RAF museumで大量にグッズを買ってしまい、これ以上の買い物は不可能でした…orz)

次の日は始発で、ピーターやドーソンさん、ジョージたちの拠点のウェイマスと、トミーとアレックスたちが機関車に乗り込んだ駅であるスワネージへ向かいます。

旅行4日目の移動)

ロンドン ヴィクトリア駅→コリンデール駅(地下鉄)

コリンデール駅⇔RAF museum(片道徒歩20分程度)

コリンデール駅→ロンドン ヴィクトリア駅(地下鉄)

ロンドン ヴィクトリア駅⇔National army museum(片道徒歩15分程度)

旅行4日目に歩いた+走った距離)

Iphoneに入っているアプリで測定された距離:17.4 km(ロンドン市内)

・蛇足

そういえば。

丁度この夜、サッカーワールドカップでイングランドvsコロンビアの試合があり、イングランドの試合を多くのロンドン市民?はTV観戦していた模様。「おおー!」とか「ぎゃああ!」とか、とにかく夜中までイチイチうるさい(笑)。別に私が宿泊していたホテルのすぐ側の道路で若者が騒いでいた…という訳ではないのですが。

そしてイングランド勝利の瞬間、こんどは複数の船の汽笛?が鳴り響いてまたうるさい。←車のクラクションでなくて、汽笛だったと思う。

ダンケルク劇中でも、例えばリトルシップがダンケルクに到着し始めた時に海軍の船が汽笛を鳴らすシーンがありましたけど、あんな感じで。

1. ジョシュア・レヴィーン(2017年)『ダンケルク』(武藤陽生 翻訳)ハーパーコリンズ・ジャパン社

2. A.J.バーカー(1980年)『ダンケルクの奇跡 イギリスの大撤退作戦』(小城正 翻訳)HAYAKAWA nonfiction

3. National Army museum公式HP <https://www.nam.ac.uk/> (2018-04-24参照)

4. 吉田 宗平(2016)『ナイチンゲールは「白衣の天使」だったのか?統計学者ナイチンゲールとその歴史的背景』関西医療大学

5.Florence Nightingale museum公式HP<http://www.florence-nightingale.co.uk/?v=24d22e03afb2> (2018-04-23参照)

6.地球の歩き方 ロンドン2017-2018(2017年)ダイヤモンド・ビッグ社

7. アローヘッド(2017年) Head dress (1923〜現在)、Arrow-Head vol.23(個人同人誌)