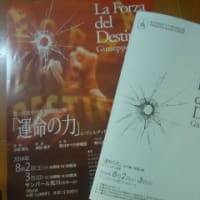

清水の舞台から飛び降りる気持ちでチケットを入手した、シュツットガルト歌劇場のオペラ「魔笛」を先日見てきました。

シュツットガルト歌劇場は、ドイツ・バーデンヴュルテンベルク州の州都シュツットガルトにあり、欧米の批評家による投票で、過去に数回年間最優秀歌劇場に選ばれている人気の歌劇場です。

このオペラ、電車の中の広告で知って気になっていたのですが、なにしろチケット代が高いので、魔笛は何度も見ているのだから、これだけ払って魔笛見なくてもいいかな、と当初は予定していませんでした。でも、古典とかベルカントとか、ヴェイズモとかセリアとか、オペラの中でのカテゴリというのがあるわけですが、新国立の魔笛を見ながら、魔笛は「魔笛」というカテゴリでしかありえない、と感じ、であればいろいろな魔笛を見たいと思ったのでした。

さて、今回の魔笛ですが、ペーター・コンヴィチュニーの演出は・・・・

冒頭のタミーノが大蛇に襲われて倒れるところ。大蛇でなく人の波が押し寄せて、なんとオケピットに落ちる・・・・ 一応大蛇を想像させる、布(カーペット?)巻かれた蛇らしきものが道路に転がっていました。

そして3人の侍女はキャビンアテンダント。

タミーノが見るパミーナの「絵姿」には、王家の結婚式の映像が流される・・・

夜の女王はアル中?パパゲーナは普通の人間の服装(タートルとシャツ)。3人の童子は登場する3回、それぞれ別の役が出てきます。最初は少年3人組。次がメイド風?2幕フィナーレでは掃除夫3人組、そこに少年たちとメイドの組も合流し、9人で歌うのです。

ザラストロ一派は新興宗教集団として描かれ、ザラストロが韓国語で演説するのは背筋がゾクゾクしました。

またパパゲーナのアリアの部分は、テレビショー風に描かれ、シルバーのスパンコールの衣裳にショッキングピンクのタイツ。しかもマイクで歌っちゃう・・・

最終的に、新興宗教に入信すべく試される試練に打ち勝ったタミーノとパミーナは結ばれメデタシメデタシとなって終了するところは一緒ですが。

全てがこのように、まったく今までの魔笛のイメージを断ち切るものばかり。

たぶん、魔笛を見たことのある人が上に書いたことを読んだだけでは、なぜそうなのかということはわかりにくいと思うけど、その意味はここでは割愛しますが1つだけ例に挙げれば、パパゲーノは現代人の象徴として描かれたようです。

最初は「鳥刺し」という仕事をしている一般人。そして様々できごとを体験して、例のアリアのときには「僕はパパゲーノ!」と自分の体験を聴衆に売るという意味で、バラエティー番組の司会者として登場した・・・

プログラムを読んで共感したのですが、楽譜に描かれていないのに、「そうやることが当然」となっている表現や道具があったりします。また普遍的な内容というか精神性を描いているのだから、いろいろな表現があってもおかしくない。

そう、なぜパパゲーノはどの舞台でも「緑」の衣裳なのか。鳥刺しだけど、鳥ではない。鳥の色だって緑とは限らないわけで・・・。これはシガネーダー自ら演じたパパゲーナの衣裳が鳥の姿だったのがイラストに残されているところによるのかもしれませんね。

そうは言っても、慣習的に描かれていることを新たな表現に変えるというのは、勇気がいることだと思います。楽譜をしっかり読み込まないと自信を持って変えていくということはできないでしょう。

物語としてのメッセージと音楽のもつ意味が緻密に計算されてるのには、本当に驚きでした。魔笛の場合、現代演出やSF的な宇宙のイメージなど、いろいろなパターンを見たことがありますが、そういう置き換えともまた異なる、独特の表現の世界をこの歌劇場の演出から感じました。もちろんローター・ツァグロセク率いるオケの音楽も素晴らしい。実は一番前(つもり通路を挟んでオケの前)でしたが、全然うるさくなかったですし(笑)。音楽にどっぷりつかりつつ新しい舞台を楽しみました。

また別の作品も見てみたい、と思いました!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます