■はじめに

今回のエントリーは国立大学教員への兼業依頼についてです。

兼業の中には1年や2年の期間で企業の「相談役」を務めるといった「長期の兼業」と、講演会で講演を行うように1日やそこらで終わってしまう「短期の兼業」があります。今回は「短期の兼業」、特に講演をお願いするような場合を想定して、それに関する事務手続きなどについて書きたいと思います。

国立大学によってはこのような手続きについてホームページで紹介しているところもありますので、実際に依頼する場合などはそちらを参照してもらいたいと思いますが、企業によっては国立大学の先生方に兼業を依頼したことがなく、手続きがまるで分からない場合もあるようですので、今回のエントリーはそのような企業の担当者様の参考になれば幸いです。

■国立大学の教員が兼業をする場合の学内・学外のやりとりの流れ

ここで紹介するのは企業が教員に兼業を依頼し、それが許可されるまでの一連の流れを分かりやすくまとめたものです。えらく説明くさいくさいですが、お芝居形式にしましたのでお読みください。

1.教員と企業のやり取り

企業「鈴木先生。来月の○月○日に当社主催の講演会をやることになりました。

そこで先生にご講演いただきたいのですが、ご都合はいかがでしょうか?」

教員「その日であれば私は問題ありません。

しかし、私が講演をするためにはまず所属長の許可が必要です。

△△株式会社様から研究科長に宛てて依頼状を作っていただけますか?」

企業「了解いたしました。

依頼状は研究科長に直接お渡しした方がよろしいですか?」

教員「事務の方が受け取って必要な手続きをします。

事務室までお持ちください。」

企業「では依頼状を作成して、後日事務の方にお渡しいたします。」

2.企業と事務のやり取り

企業「鈴木先生に講演をお願いしたいので兼業依頼状を提出いたします。」

事務「了解いたしました。

回答は必要ですか?」

企業「はい。許可が降りましたらご連絡ください。」

事務「それでは事務の方で所属長の許可を得る手続きをいたします。

許可が降りましたらご連絡いたします。」

3.事務と所属長のやり取り

事務「鈴木先生に△△株式会社様より兼業の依頼がありました。

許可してもよろしいかを伺います。」

科長「鈴木先生の本兼業に関し、当研究科は差し支えありません。」

事務「了解いたしました。」

4.事務と企業のやり取り

事務「先日承りました鈴木先生の兼業は承認されました。」

企業「了解いたしました。」

5.企業と教員のやり取り

企業「先日お願いした講演について、研究科長の許可をいただきました。」

教員「ではお話を具体的に進めてまいりましょう。

まず講演でお話するこの部分についてですが…」

規程や手続きに従うとこのような形になるのが理想的ですが、上記のやり取りの多くの部分は実際には省略されています。企業は教員に言われるまでもなく、依頼状を作成して事務室の担当の係へ郵送してきますし、回答は多くの場合は回答文書の送付という形で行われます。国立大学によっては全ての兼業依頼に対して必ず回答することにしているようですが、自分のいる大学では回答は求められた時のみ行います。そのため、企業は依頼状を送付して、それに対して何の返答も無ければ許可が降りたとみなしますし、そもそも兼業依頼は定期的に行われることが多いので、企業側も依頼状を送付する前から許可されるであろうことは分かっているので、依頼状の送付と並行して教員と具体的な話をとっとと進めてしまいます。事務と所属長のやり取りも実際には書類上のものです。まれに兼業内容の一部が「好ましくない」とされることもあるので、そういう場合は事務から企業に連絡をして、「この部分についてこのように変えてもらっても良いですか?」とお願いし、後日内容を修正した依頼状を送ってもらう手続きを取ります。

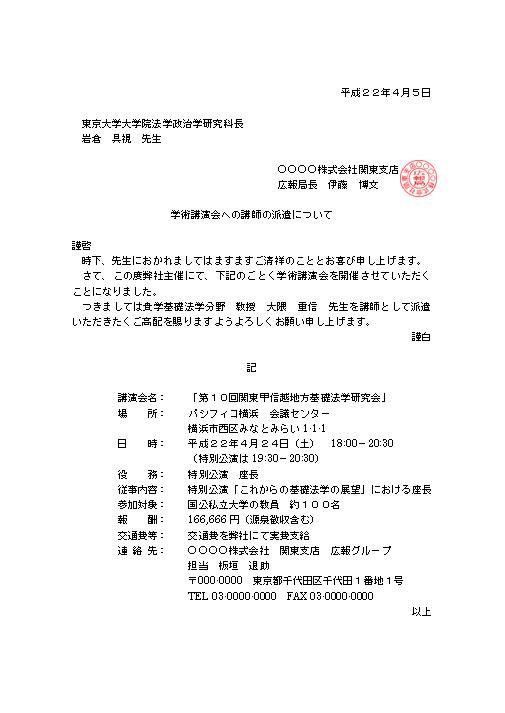

■兼業依頼状とはどのようなものか?

ここでは兼業依頼状の見本について記します。

依頼状には最低限必要な項目や、できれば記載して欲しい項目などがあるのですが、文字で説明するよりも実際に見たほうが早いと思いますので、自分が勝手に作成した依頼状の見本をご覧ください。

■兼業依頼状に関する注意事項

1.宛名

宛名は「兼業を依頼する教員の所属長」である必要があります。

単科大学や小さな大学であれば「○○大学長」であり、総合大学などでは「○○大学大学院△△研究科長」や「○○大学××研究所」、「○○大学□□センター長」などとなります。総合大学などでも所属長自身に兼業を依頼する場合は「○○大学長(○○大学総長)」となる場合がありますので、注意が必要です。

ここで多い間違いが、宛名が「兼業を行う教員の名前」になっているものです。企業によっては「兼業を行う教員」に対しても依頼状を作成することもあるので、そういう書類自体が間違っている訳ではないのですが、「大学に提出する依頼状」は「○○先生にこういった兼業を依頼したいので許可してください」という性質のものなので宛名は「兼業を行う教員」に対して「兼業の許可を出す権限ある役職」に対する必要があります。

ちなみに宛名には氏名は無くても問題ありません。上記の例だと「東京大学法学政治学研究科長 殿」でも処理が可能です。また、自分の大学では「部局長に宛てるべきところが学長に宛てられている」くらいであれば修正せずに処理をします。兼業許可の最終権限は学長にあり、部局長はそれを委任されていると理解されているからだと思います。

2.日時

さすがに日付が入っていない依頼状は見たことがありませんが、「兼業として従事する時間」が特定できないものがたまに見られます。「日付だけでは駄目なのか」と思われるかも知れませんが、実は事務手続き上の問題で「兼業従事時間」が必要になる場合があるのです。

このあたりも各国立大学の兼業規程に左右されることになりますが、多くの大学では「短期間で終わる兼業」についてはその事務処理の量が多いことから事務手続きを簡素化する傾向があります。名古屋大学を例に取ると、「名古屋大学役員及び職員の兼業・兼職に関する規程」において、「1日限りの場合」か「2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合」は「許可は要しない」とされ、事務手続きが簡素化されているのが分かります。このような規程があるため、例えば兼業従事期間が「4月24日~4月25日」となっている場合はこの期間内に兼業従事時間が10時間に達するのか(あるいはどちらか1日で兼業が終わるのか)を企業に問い合わせる必要が出てくるのです。

また報酬が出る場合には「どの時間帯に対して報酬が発生するのか」が分かる方が好ましいとされます。シンポジウムなどは終日行われる場合がありますが、依頼内容が「シンポジウムで講演する」となっている場合、報酬は原則的に「その講演が行われる時間」のみに発生するため、その時間帯も依頼状に記載されていてほしい訳なのです。

ついでに、多くの大学では「兼業が年間○○○時間を越える場合は別途学長の許可を必要とする」といった規程があるため、このような意味でも兼業従事時間の把握が必要となってくるのです(もっとも、短期間の兼業はこの制限時間に算定されないことが多いようですが)。

3.役職や従事内容

兼業内容を理解するために必要な項目です。

役職については「演者」「講師」「司会」「座長」「世話人」「論者」「討議者」「ディスカッサー」といった表現が多いようです。これらの記載がなくても、「特別講演にて○○について講演いただく」といったように従事する内容が分かれば問題ありません。逆に、役職が「演者」と明記されていても講演する内容が分からない場合などは企業に問い合わせることがあります。講演会名などである程度講演内容が分かる場合もありますが、会の名称が「○○発売記念講演会」などの場合は念入りに講演の題目などを調べます。自分の大学では例えこのような講演会でも「兼業先の営業活動にあたらないようなもの」であれば許可を出していますが、さすがにこういう講演会で「今度発売される○○はこうこうこういった素晴らしいものであります!」とか「この製品に比べてA社のものは買うに値しません!」といったことを話されると「職務の公正性及び信頼性の確保」が出来ないため、事前にそういった内容の話をしそうでないかを、講演の演題などからチェックしておく訳です。

ちなみに「職務の公正性及び信頼性の確保」は公務員の兼業規定でよく使われる言葉です。これが難しいと思われる兼業は許可しないといったことが多くの兼業規程に定められています。

4.報酬

たまに無報酬なので報酬の記載がされていない場合もありますが、そういう時でも本当に無報酬なのかを企業に確認するため、報酬の項目は報酬の有無に関わらず記載していただきたいと思います。

加えて記載していただきたいのは「源泉徴収分を含んでいるか否か」です。兼業処理をしていると報酬金額が「77,777円」「111,111円」「166,666円」のようにぞろ目が多いことに嫌でも気がつきます。なんでこんな金額が設定されているのかと言うと、所得税法に「大学教員が講演料として受け取る報酬はその10%が源泉徴収される」と定められているからなのです。111,111円の場合だと10%に当たる11,111円が徴収されるため、教員の手元にはきれいに10万円だけが残るという訳です。そのため、報酬がぞろ目であれば大抵は源泉徴収分を含んでいるのだと理解できるのですが、単に「10万円」と書かれていると「源泉徴収分を含んでいるのか否か」の判断がつかないのです。自分の大学では「源泉徴収分も含んだ金額」を報酬としていますので、分からない場合は企業に連絡することになります。

交通費や宿泊費に関しては「実費分を負担する」と書かれていれば報酬に含めませんが、「交通費や宿泊費として3万円」といったように定額で定まっている場合には報酬とみなします。このあたりは上記の所得税法の理解に則っているようです。

5.その他

依頼状の日付が「平成22年4月吉日」などとなってるものをよく見ます。これでも別に問題は無いのですが、公官庁では回答文書を作る際に、文書記号番号と日付を併せて「平成22年4月10日付け東大秘100号で依頼のありました件について…」などと標記するため、日付が「吉日」になっている書類には少し違和感を覚えます。「だから書くな」という訳ではないのですが、一応記しておきます。

依頼状の本文、「謹啓」から始まる部分などは事務処理側としてはあまりこだわっていません。官公庁同士の場合などは「標記の件について下記の通り依頼いたします。」で終わる場合もあるので、この部分については各企業様で使われる表現で書いていただければと思います。「それでも失礼の無いように書くにはどうしたら良いのか」と思われた企業の方は上の見本をそのまんま真似してください。官公庁の無愛想さに比べればこんだけ書いてあれば受け取る側としては充分すぎるくらいですので。

■おわりに

今回は「短期間の兼業」、特に講演会などの依頼を想定して書いたエントリーなので「長期間の兼業」の場合の事務処理について漏れている部分も多くあります。しかしその上で、企業の方にも教員の方にも理解いただきたい兼業全般に関する鉄則は、「手続きで分からないことがあったら事務職員に尋ねる」ということだと思います。普段からルーティンばかり処理している事務職員の「訓練された無能」というレッテルは伊達ではありません。何か新しいことを始めたり既存の制度を変えるのは(悲しいかな)滅法苦手な我々ですが、すでにある規程に従った事務処理だけは(やっぱり悲しいかな)得意中の得意なのです。

そんな訳で、兼業手続きで分からないことがあれば該当部局の総務部門までお問い合わせください。その際、できればこのサイトにそう書いてあったことは内緒でお願いします。「余計なこと書くな!」と各国立大学から目の敵にされることも、ありえないとは言い切れない訳ですので…。

■おまけ:兼業手続きを省略しすぎると…

企業「鈴木先生。また講演をお願いしてもよろしいですか?」

教員「あぁOKです。やれます。

○月○日の△時に××ホテルですね。了解しました。

依頼状を適当に作って送ってください。

私のほうで事務に話をしておきますので。」

企業「開催日が割と近いですが間に合いますか?」

教員「一週間もあれば充分ですので、依頼状は急がなくても大丈夫ですよ」

~開催日1週間前~

事務「鈴木先生。

依頼状の兼業は講演内容を変えていただけないと許可できないそうですが…」

教員「えぇ!それは困ります!

先方はもうその内容で用意してしまっていますし、

今から講演内容を作り直す時間もありませんよ!?」

事務「………」

事務「鈴木先生への依頼なのですが、今のままでは許可できないのですが…」

企業「えぇ!それは困ります!

パンフレットも印刷してしまっていますし、

鈴木先生はそれで大丈夫だとおっしゃいましたよ!?」

事務「………」

事務「鈴木先生の兼業…」

科長「無許可で兼業をやらせる訳にはいかないので修正してもらってください」

事務「………」

→記事一覧へ

※2010/3/10追記

兼業依頼状に関し、兼業依頼状と兼業許可申請書と兼業許可書を兼ねる形式を採用している国立大学も多いそうです。コメント欄に名大・阪大・岡山大学の各サイトへのリンクが張られているコメントがあるので、そちらもご参照ください。

| Trackback ( 0 )

|

|

お忙しいとは思いますが返答頂ければ幸いです。

都道府県・政令指定都市・市・町村・特別区

http://www.soumu.go.jp/iken/kyuyo.html

国立大学の全体値

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/1282389.htm

各国立大学の値

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/07/05072901/004.htm

消防のデータはありませんが、警察・消防・教師の給与は一般事務職よりは高く設定されているはずです。ちなみに国立大学のラスパイレス指数はその低さで有名です。給与を考えるなら絶対に選んではいけない職種でしょうね(笑)。

教員「………」

かなり恥ずかしい…。

私の投稿からこのコメントまでの3件を

削除した方がよいかと思います。

ここは思い切って、削除して下さい。

国立大学法人に勤める同業者です。

少しだけ補足させて下さい。

法人化後、兼業関係事務の業務を見直し、兼業依頼文書の

フォーマットを指定する大学が増えています。

様式を指定し、依頼文書→申請書→許可書として利用する

ことにより、関係業務を軽減させているようです。

各大学のHPからダウンロードして作成する手順になって

いますので、参照してみてください。

◆参考◆

名古屋大学

http://www.nagoya-u.ac.jp/research/collabo/dual-empl/

大阪大学

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/kengyo

岡山大学

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/kengyoutop.html

当ブログをご閲覧いただきありがとうございます。

リンク先を参照させていただきました。度肝を抜かれました。申請書と許可書を兼ねるのはともかく、まさか依頼状と申請書と許可書を兼ねる様式があるとは思ってもいませんでした。しかも採用する大学が増えつつあるとは。

阪大、名大が採用しているところを見ると国立大学ではかなり有名なやり方みたいですね。自分の大学ではこのような方式を取っていませんが、業務の軽減という点では優れたやり方だと思います。

ただ、毎日兼業の処理ばかりしている身の上としては、各企業の雰囲気がそれぞれににじみ出ているような任意様式の依頼状も、やはり捨てがたいなと、思ってみたりみなかったりです。

追記:本文にコメント参照する旨付け加えさせていただきます。貴重なコメントをありがとうございました。

しかし、3/1のグリコ様の質問に対するコメントで「国立大学職員がラスパイレス指数が低いのは有名であり、給与で選べば(以下、略)」との主旨の発言を見まして大変悲しくなりました。

冗談の発言だったのかもしれませんが、これから大学を変えていこうと意気込んで日々頑張る職員やこれから大学職員を目指す受験生はさぞガッカリし、不快に感じるのではないでしょうか?

国立大学の職員が給与面で、他公務員に対しコンプレックスを抱いているとは私は思えません。

あくまで国家公務員Ⅱ種の給与をベースにし、各大学が物価、地代等諸々を換算して決定しているのだと思ってます。

どうか、積み重ねてきたこのブログ自身の価値を蔑むような発言は控えて頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

長文失礼しました。

ただ、「国家Ⅱ種の給与をベースに~」ということが気になりました。確かに給与の表は行政職俸給表(一)を使います。しかし公務員の給料は職級がすべてです。たとえば、国立大学法人の課長は最高で6級です。他の独立行政法人をみると8級の基本的な職位として課長があります。つまり同じ「課長」でも2級の違いがあるのです。そうすればそれより下の職位の級にも影響があって当然です。ラスパイレス指数が低い原因はそれです。さらに昔は幹部を本省の方々が占めていたのでプロパーの方々は出世のペースが遅く、低いラスパイレス指数の中でも低い給与構造の中にあったはずです。これが既に勤められている先輩方の日々感じてきたことではないでしょうか。

大学をいい方向に変えていこう、いい仕事をしよう気持ちは私も同じです。ですが国立大学法人等の職員を目指してきているなら当然、国家公務員の給与制度は調べておく、もしくは知っておくべきことではないでしょうか。

また、公安職や税務職は確かに給与が高めに設定されています。しかし少しのミスで自主退職することになる危険性があります。別に大学職員なら少しのミスは許されるだろうと言いたいわけではありません。ですがそれぞれの官公庁の仕事の性質、その職場のメリットやデメリットは確実に違うはずです。結局は一生懸命働いた者が報われると思いますが、これから自分が働く職場の事情をよく理解し、それに合わせる事が大事だということは官民問わないところではないでしょうか。

私はこれから働く身として、極めて客観的に書かれている(データに忠実という意味です)このブログは国立大学職員のメリット、デメリットを知る上で非常に参考になっています。突風さんも、国立大学法人も含めてこれから「公務員」を目指されるのであれば一度「公務員制度」を調べてみるとこれからの人生選択に参考になるかと思います。

長々と失礼しました。管理人さんの判断で削除されても構いませんが、他の方々の参考になればと思い投稿させていただきました。

当ブログをご閲覧いただきありがとうございます。

おっしゃるとおり軽率なコメントだったかもしれません。以後気をつけたいと思います。

>>1-25さん

当ブログをご閲覧いただきありがとうございます。

4月から勤務とのこと。働き始めると良くも悪くも予想と違うことが多いかと思いますが、初心を胸にぜひ頑張ってください。

管理人さま以外の方からお返事をもらえるなんて思ってなかったので驚きました。

若輩ながら、私は既に国立大学の職員として働いているんですよ^^

ただ、私の文章の書き方が悪かったこともあり、要旨が多少ズレているような…。

しかし、お返事を頂き、ありがたかったです。4月から頑張って下さい。

いえ、共に頑張りましょう!!

>>管理人さまへ

偉そうな申し出でしたが、紳士なお返事ありがとうございました。

最後になりますが、これからも記事の更新を楽しみにしています^^

※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。