数週間前から気になっていた久兼山上山~綾ヶ岳を周回してみる。ヤブ道を予想し、40数年前に購入し、

厳冬期登山などで使用していた丈夫なゲーターを装着して臨んだが、地積調査や市有林境界調査などが

行われており、比較的歩き易い登山道でした。

ルートはそこそこ明確だが、分岐の両方に市有林境界調査のピンクリボンが付いていたりするので、

地図読みやルートファインディング必須のコースと言えます。

登山口や登山道の標識やテープなど一切ないため、初心者の方は安易に立ち入らないようにして下さい。

個人的には野趣にあふれた楽しい道だったが、山慣れていないと踏破は難しいかも?

よって詳しい解説はあえてしません。

コースタイム 路肩P(10:10)→久兼山上山(11:00)→484ピーク11:50)→綾ヶ峰(12:45~13:05)

車道出合(14:00)→路肩P(15:00) 行動時間 4時間50分 歩行距離 11km

下図中ループ状のログがあるが、近道をしようとしてルートミスをしたもの。

立派な石組のある道の奥に山道入口がある。

山道の一部はゴルジュ状に削れている。用材切り出しのための杣道または行者様の参拝道?

登山道は立木に囲まれ、シダヤブはほとんど無い。

久兼山上山頂上、行者様が祀ってある。背面の石には「大峯山上大権現」と刻んである。

かって修験に励み、奥駆の道などもあったのだろうか?

登山コースの尾根道には市有林調査用のピンクテープが付けてある。だがこれはあくまで調査用テープで

登山用では無い。分岐両方にテープが付けてあることも多く、地図読みとルートファインディングが必要。

調査用テープが大木に巻きつけてあった。

484mピークの四等三角点、GPS調査用のチップが貼ってある。

防火帯と思われる広い尾根道

綾ヶ峰の山頂に着くと、おひとりで山頂の整備をやられている方がおられた。ブログでも拝見していたので、

「ヤマちゃん日記のヤマちゃんさんでは?」とお声かけするとご本人だった。

私のことを紹介すると、「以前、山以外のところでお会いしたことがあります。」と答えられる。

はてはて、どこで・・・・うーん思い出せん。お互いの経歴などを紹介しあっていると・・・・。

な、なんと、出向先の業務と関連のある職場に勤めておられ、たしかに接点があったのだ。

意外にご縁があったのだ。こちらは何しろ色んな方にお会いしているので、記憶が定かではないが、

失礼千万で恐縮することしきり。氏はこの山の周辺を整備したり、莇~弟見間のシャクナゲ尾根なども

精力的に整備されてきた。通の者にとってはかなり知られている方なのだ。

山頂で情報交換などしていると、小雨がぽつりぽつり、そそくさと下山にかかることにした。

綾ヶ峰の下山口(登山口)までは同行させてもらい、楽しい語らいの時を過ごした。

ヤマちゃん日記は早速ブックマークに追加しました。また何処かで会えるとええな。

帰りは小雨模様の中を、地籍調査の切開きを歩いてちょっと近道したり、棚田の石組を観賞したりして、

史跡を楽しんだりして駐車地にもどる。

駐車地に戻り、身支度を解いて、車に乗り込むと同時に大粒の雨が降り出した。今日は太鼓ヶ岳まで考えて

いたが、中断して正解だった。滑り込みセーフだったな。

今日は意外な出合いもあったし、野趣あふれる山道と共に楽しめた一日だった。

今、15分でグレートトラバースの報道がされている。赤石岳の報道の時、田中 陽希さんは、朝と昼は軽め

の食事で、夕食でボリュームあるものを摂るようにされているとのことだった。

偶然ながら私の主義と合致している。今日も行動中摂ったのは小さなブドウパン一つと、口を湿らす

程度の麦茶のみ。下山して帳尻を合わせたのは言うまでもない。

徳地森林セラピー基地の白石山トレッキングイベントに森の案内人として参加してきました。

9:10より受付を開始し、参加19名の内4名の方は案内人の車に同乗してもらい、他の参加者は直接、登山口

に向かってもらうことで配車は完了。登山口までは案内人の車で先導する。

また、先導した案内人Mさんは、登山口駐車場入口で直行された参加者の車を案内する。

10:00より全体的なスケジュールの説明や注意事項の伝達、準備体操の後、案内人Kさんにより、

引谷地区の伝説、怪力の僧、栄弥(エイヤ)と弥栄(ヤッサ)から重いものを運ぶ時、「エンヤア・ヤッサ」と

掛け声をするようになったとの話を紹介する。

10:10登山口を出発し、展望大岩、接待岩と立ち寄り、山頂から物見岩に戻ると11:50、ここで12:30まで

昼休憩とする。

展望大岩では2班に分け、K案内人の天狗伝説を証拠写真?と共に紹介してもらい、接待岩前では

コウモリの生態について若干の説明を加える。

また、昼休憩時間を利用して、日本百名山の著者:深田久弥(フカタ キュウヤ)の経歴や白石山に

関わる短歌3首を紹介させてもらう。内1首はそそくさと自身が作ったもの。

「物見岩 皆と集いし 白石の 天狗伝説 すこぶるおかし」・・・おそまつでした。

注釈:すこぶるおかしの、おかしは本来、趣があるとの意で用いられるが、今回はK案内人の

説明と演出が「めっちゃおもろい」の意で用いている(笑)。

12:20からは物見岩下部をぐるりと回る、ミニアドベンチャーコースを体験してもらい、先端の凸岩では

案内人のささやかなパフォーマンスで盛り上げを図る。

12:30予定どうり下山を開始、急坂を注意しながら通過、コウモリ岩や燕岩、珠数掛岩、狼岩などの

巨岩を観賞しながら下る。

林道最奥部の踊り場(車の回転場)で休憩し、水分補給や筋肉痛予防のストレッチ体操などを行う。

帰途、希望者を募り、重源上人が杣始の祭りを行ったとの言い伝えがある飯の山に立ち寄り、

14:00全員無事で登山口駐車場へ戻る。アンケート記入、整理体操、K案内人挨拶の後、現地解散する。

展望大岩にて、ここで天狗伝説を披露する。

うららかな陽光に包まれ、お昼休憩を過ごす。

絶壁凸岩で、案内人によるささやかなパフォーマンス

急坂を注意しながら、ゆっくり下る。

落ち葉でお化粧された林道はサクサクと歩き易い。

いざ、飯の山へ。あっと言う間に登れる丘でした。

落後者も無く、安全に登山を終えたことが、何よりの成果でした。

参加された皆様、お疲れさまでした。また森林セラピートレッキングイベントにご参加下さい。

補説:白石山の天狗伝説

白石山の名前は、地区の古老の話によると、昔、大きな山崩れがあり、残った大岩が白く輝いていたから

との由来があるらしい。

この白石山と東に対峙する狗留孫山の間には天狗伝説が言い伝えられている。

昔、掘にそびえる狗留孫山と引谷にそびえる白石山にはそれぞれ大天狗が住んでいました。

しかし、この天狗どおし、たいそう仲が悪く、いつも喧嘩ばかりしていたそうです。

そしてあるとき、とうとう石の投げ合いになってしまいました。両方の天狗とも、今日こそとばかりに

必死で石を投げ合いましたが、白石山の天狗の方が力尽きて、狗留孫山の天狗に負けてしまいました。

それでも狗留孫山の天狗はこれでもか、これでもかと大石を投げ続けたということです。

そのため、今でも白石山には大きな白い石が多くあるのだと言われています。

とある。自身の独断と偏見で言うならば、掘と引谷の地区は共に現世救済の観音信仰が盛んな地だった。

ある時期、観音信仰を競い合ったことは想像に難くない。こうした場合、人口(戸数)の多い掘地区が

より優位に立ったのではないかと勝手に想像している。現存する石仏の立派さなどが証左だろう。

こんなことを考えてみると、ここを歩くのが、より楽しくなってくるような気がする。

さて、3月22日(日)に実施予定の狗留孫山トレッキングに備えて、観音信仰にまつわる短歌らしきものを

3首準備した。内1首は自身が即興で作ったもの。現在の心境が切々とつづられているものだが、披露する

機会があるやも知れません。

博多在住で某山の会の女王様がこの度、山口の地へご降臨?あそばされることと相成り、

ならばと、十種ヶ峰スノーハイクへ、しもべとして同行させてもらうことになった。

この女王様、気配りもなかなかで、丁度VTの日だったこともあり、本命チョコと見惑うような

差し入れも頂き、感謝、感激、雨あられでした。

休憩を含む行動時間 4時間10分、歩行距離 約6km

歩行コースは神角駐車場からの往復。

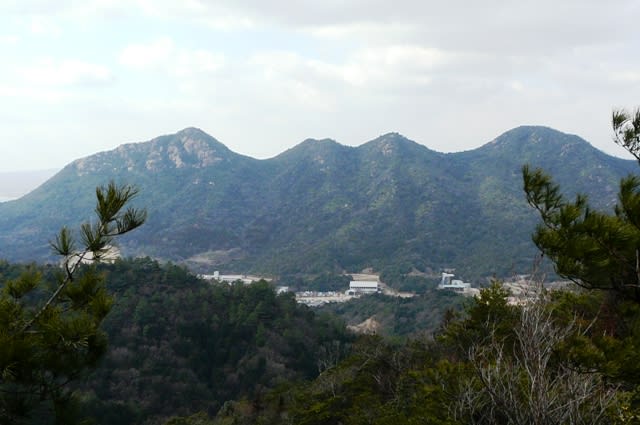

中間平坦地より山頂方面

ワカンも持参したが、トレースをたどると不要で、使わずじまいで下山した。

肩の広場で小休憩をとりました。

山頂は無風、快晴に近く、のんびりと周囲の展望を楽しみました。

帰途、中間平坦地で最後の小休止

小春日和の中、ゆっくり、のんびり、スノーハイクを楽しみました。

2月15日に開催される森林セラピー基地白石山トレッキングの下見で、森の案内人数名で本番を想定して

歩いてみる。

登山道は夏場に比べ、草ヤブ気味のところも枯れこんでおり、全周にわたり歩き易い道になっていた。

所々で白石山の伝説や逸話、草木などの解説のリハを交えながら歩く。

昼食は物見岩で、和気あいあいに過ごす。ここで白石山にちなんだ短歌を3首紹介させてもらった後、

物見岩の下部をぐるりと回り、先端の大岩にも立ち寄ってみる。ここは当日のオプションで使えるだろう。

下りは引廻コースをとり、大岩を観賞したり、重源上人が杣始(東大寺再建のための用材を切りだす)の

山祭を行い、事業の成功を祈願したと言われる飯の山に立ち寄ってみる。

この飯の山、小高い丘と言った感じだが、割と目新しい4等三角点が設置されていた。

10時開始、14時過ぎ終了 所要約4時間 歩行距離は約3kmになった。

当日を想定してリハなどの打合せをおこなう。

馬の鞍岩と名付けられているどでかい巨岩、逸ノ城もたじたじだろう。

照葉に囲まれた森をいく。

ミニ氷爆?

接待岩手前の巨大つらら。

苔むした接待岩前にて。

山頂では三角点論議をちょこっと。

物見岩下の大岩に立ち寄る。人工物もなく、展望は1級だ。

コウモリ岩の中を除く。過去コウモリも生息していたとか。そう言えば過去、接待岩に多数のコウモリがいた

ことを思い出した。気持ち良いものではなく、そそくさと立ち去った記憶がある。

燕岩ということだが、私にはカエルの頭に見えた。見ようによってはシロナガスクジラの頭?

それぞれが想像をめぐらすのもいいかも。

草付きの荒れた林道も、この時期は落ち葉でお化粧し、感じの良い散歩道になっていた。

みちすがら草木の春の兆しを確認する。

歴史を秘めた飯の山の丘頂?新しそうな4等三角点が設置されている。

さて、当日は集合場所から登山口駐車場まで車で移動となる。これを混乱なく移動することが必要になる。

遠征でもと思ってはいるが、現在、健康保険証の切替中で手元に保険証が無い。何かの時、後精算でも可

だが、今ひとつ割り切れず、近場で楽しんでいる。

今日は大海山、勘十郎岳、福西山の主要コースの内、福西山梅光苑コースのお絵かき(再ログ取り)のため、

久しぶりに歩いてみた。

登山者もそこそこ歩いているようで、踏み固められ、山道もより明確になり、歩き易くなっていた。

コースタイム セミナーパーク第5駐車場(11:30)→鞍部(12:00)→福西山山頂(12:25)→

鞍部(12:45)→セミナーパーク第5駐車場(13:05) 行動時間 1時間35分

車道からの入口は、のぞみの里看板がある所。

舗装道の分岐、土嚢が積んである方に入る。ここから車は進入出来ない。

舗装道の突き当りには鋳銭司配水池(タンク)があり、フェンス沿いに左に入る。

フェンスの奥に山道入口がある。

少し歩くと小さな沼田場(ヌタバ)がある。イノシシが皮膚に着いた虫や雑菌などを洗い流すために

使っているもの。禅定寺山~平原岳縦走路鞍部には大規模な沼田場がある。

奥ならぬ、尾根の細道

樹間越しには火の山連峰

北東面では花ヶ岳、楞厳寺山、右田ヶ岳、矢筈ヶ岳、大平山など。

南面は秋穂湾、山口湾など周防灘ののどかな風景が拡がる。

左端は亀山、右端は火の山

北西面は魚切山、天狗岩山、狐ヶ峰、奥うっすらは西鳳翩山。

北面は180°の展望が拡がる尾根道

枯れ木と陶ヶ岳岩壁、後方は禅定寺山、平原岳など。

大海山、勘十郎岳、福西山の主要コースのお絵かき完成!個別のログはファイルに落としており、

読み込んで統合は出来るが、統合版はこれで出来た。

火の山連峰の西側を望む山といえば、御伊勢山だが、東側に正対している山といえば福西山になる。

福西山山頂直下の大岩展望所では、眼前に迫力ある火の山連峰の山なみが望める。

ミニ八ヶ岳とかゴジラの背に例えられることが納得出来るだろう。

過日、香典返しにギフトブックが送られてきた。ピタッと来るものが無く、どれにしようかと迷っていたが、

良く見ると、お昼寝敷布団なるものがあった。50cm×170cmとある。

昨年のPキャン遠征では座布団3枚を縦に並べ、シュラフ下のマット代りにした。

山用のマットは3種類持ってはいるが、Pキャンとなると厚みも足りず不便。

結局、お昼寝ふとんを注文した。ことしのPキャン遠征に使ってみようと思っている。

洗濯可とのことだから、清潔に使えることだろう。