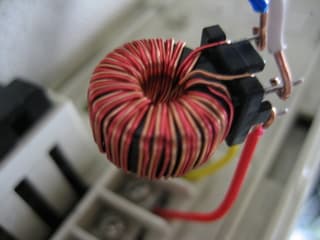

アイホン社から頼んでおいたLPFとHPFが届きました。

CQ誌2003年5月号でJI1CYX太田OMが紹介されているフィルターと同型と思われます。

苦言を一つ

私も会社人ですので事情は何となく判りますが

フィルター4個送るのに、なんで30cmサイズのダンボール箱で送って

来るのでしょう?送料が高くなるのはユーザー負担だから構わない、と

お考えでしょうか?(宅配業者に1500円払いました)

折角迅速に無償で対策部品提供いただいて喜んでいたのが、つまらない事で

いい評価がパーです。

早速試してみます・・・・が、VP6TD/DBが聴こえそうで・・・・

CQ誌2003年5月号でJI1CYX太田OMが紹介されているフィルターと同型と思われます。

苦言を一つ

私も会社人ですので事情は何となく判りますが

フィルター4個送るのに、なんで30cmサイズのダンボール箱で送って

来るのでしょう?送料が高くなるのはユーザー負担だから構わない、と

お考えでしょうか?(宅配業者に1500円払いました)

折角迅速に無償で対策部品提供いただいて喜んでいたのが、つまらない事で

いい評価がパーです。

早速試してみます・・・・が、VP6TD/DBが聴こえそうで・・・・