日々の新聞から「goo」「iタウンページ」に関連する記事をピックアップ。お薦めのお店を検索・紹介していきます。

『goo』でも、『iタウンページ』でも発見!地元の名店、銘店、目が点。

発見!弥生式土器。

【ちょっと一息】

発見したんですよ、歴史を

発見したんですよ、歴史を 。

。

弥生時代といえば、教科書の世界でしかなく、農耕生活、つるつる土器というのが習ったこと

弥生時代といえば、教科書の世界でしかなく、農耕生活、つるつる土器というのが習ったこと 。

。

それが今、目の前に突然、現れました

それが今、目の前に突然、現れました 。東京大学工学部の一隅に。

。東京大学工学部の一隅に。

弥生式土器発掘ゆかりの地(場所は、iタウンページスクロール地図(中心付近)!)

弥生式土器発掘ゆかりの地(場所は、iタウンページスクロール地図(中心付近)!)

この場所の地名、文京区弥生。もしかしてこの弥生って??

この場所の地名、文京区弥生。もしかしてこの弥生って??

そうなんです 。

。

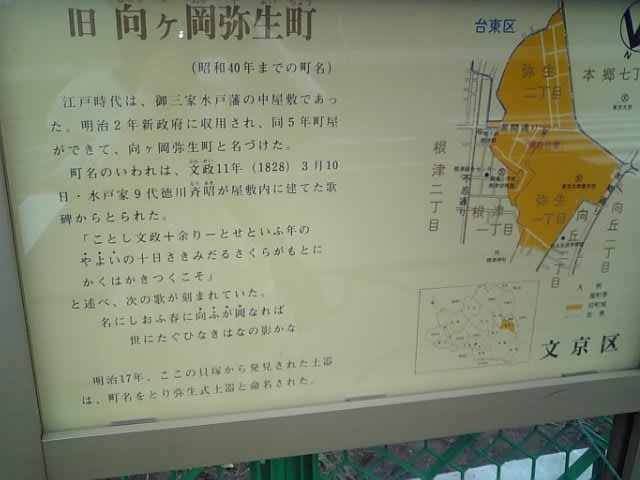

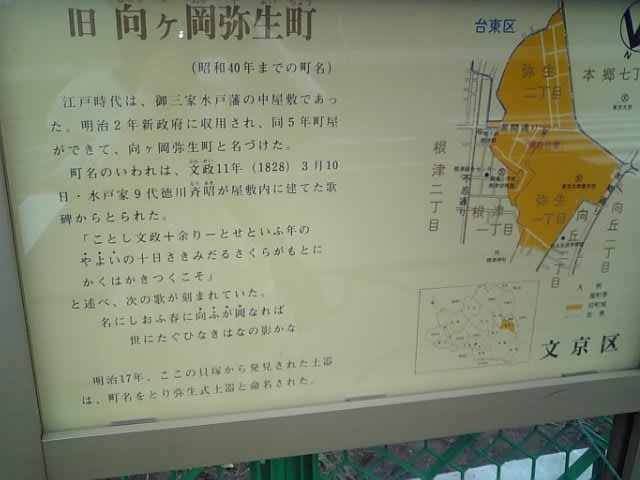

明治2年、水戸藩の屋敷があったこの土地を明治政府が収用し、明治5年に向ヶ岡弥生町と名づけられました。謂れは、文政11年(1828年)3月に建てられた水戸家9代川斉昭の歌碑の和歌によるんです。

明治2年、水戸藩の屋敷があったこの土地を明治政府が収用し、明治5年に向ヶ岡弥生町と名づけられました。謂れは、文政11年(1828年)3月に建てられた水戸家9代川斉昭の歌碑の和歌によるんです。

ことし文政余り一とせといふ年の”やよい”の十日さきみだるさくらがもとに

かくはかきつくすこそ

名にしおふ春に”向ふが岡”なれば世にたぐひなきはなの影かな

たまたまこの碑が3月に建てられたということだけで「向ヶ岡弥生町」になったんですよね

たまたまこの碑が3月に建てられたということだけで「向ヶ岡弥生町」になったんですよね 。

。

そして、1884(明治17)年、向ヶ岡弥生町の貝塚で、縄文式土器とは異なった壷型土器が発見され、この地名をとって「弥生式土器」と名づけられたんですよ

そして、1884(明治17)年、向ヶ岡弥生町の貝塚で、縄文式土器とは異なった壷型土器が発見され、この地名をとって「弥生式土器」と名づけられたんですよ 。

。

だから、あの碑が、3月に建てられていなかったら、なんという土器になっていたんだろうか

だから、あの碑が、3月に建てられていなかったら、なんという土器になっていたんだろうか 。

。

実はこの碑が建っている場所は、あくまで「ゆかりの地」であって発掘された場所ではないというんです

実はこの碑が建っている場所は、あくまで「ゆかりの地」であって発掘された場所ではないというんです 。発掘された場所は、東京大学工学部9号館の近くのようです。いろいろありますね、歴史って

。発掘された場所は、東京大学工学部9号館の近くのようです。いろいろありますね、歴史って 。

。

その碑の前に、こんなお店がありました。ちょっとビックリですが

その碑の前に、こんなお店がありました。ちょっとビックリですが 。

。

鳥獣剥製 アマガサキ剥製(場所は、iタウンページ!)

店のディスプレイには動物の剥製が、確かにリアルですね。動物の皮を使った帽子などの商品を販売されています。日本剥製師協会なるものがあるようです。

店のディスプレイには動物の剥製が、確かにリアルですね。動物の皮を使った帽子などの商品を販売されています。日本剥製師協会なるものがあるようです。

剥製工程は、腹部に切れ目を入れ、生皮をはがし、鞣(なめし)作業[剪(セン)という両側に柄のついた弧状のナタを用いて、丸太を半分に切った台座に皮を敷き、剪の刃でなめしながら脂分を絞り出す]、専用の脂取り剤で洗浄、ミョウバン液に3日ほど漬け込む、ウレタンを削って型をつくる、皮をかぶる、切開部を蝋引き(ろうびき)と呼ばれる特殊な縫合糸で縫いあわせる、爪やガラスでできた目玉をはめ込む、それで完成。

剥製工程は、腹部に切れ目を入れ、生皮をはがし、鞣(なめし)作業[剪(セン)という両側に柄のついた弧状のナタを用いて、丸太を半分に切った台座に皮を敷き、剪の刃でなめしながら脂分を絞り出す]、専用の脂取り剤で洗浄、ミョウバン液に3日ほど漬け込む、ウレタンを削って型をつくる、皮をかぶる、切開部を蝋引き(ろうびき)と呼ばれる特殊な縫合糸で縫いあわせる、爪やガラスでできた目玉をはめ込む、それで完成。

特殊な専門性の高い技術です。

特殊な専門性の高い技術です。

◆はく製加工を行っているお店を探すなら、iタウンページハイパーサーチ!

この近辺には、弥生美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)や竹久夢二美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)もありますよ。

この近辺には、弥生美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)や竹久夢二美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)もありますよ。

散策してみてはいかがでしょうか。面白い発見、できるかもしれませんよ 。

。

発見したんですよ、歴史を

発見したんですよ、歴史を 。

。 弥生時代といえば、教科書の世界でしかなく、農耕生活、つるつる土器というのが習ったこと

弥生時代といえば、教科書の世界でしかなく、農耕生活、つるつる土器というのが習ったこと 。

。 それが今、目の前に突然、現れました

それが今、目の前に突然、現れました 。東京大学工学部の一隅に。

。東京大学工学部の一隅に。 弥生式土器発掘ゆかりの地(場所は、iタウンページスクロール地図(中心付近)!)

弥生式土器発掘ゆかりの地(場所は、iタウンページスクロール地図(中心付近)!)

この場所の地名、文京区弥生。もしかしてこの弥生って??

この場所の地名、文京区弥生。もしかしてこの弥生って??そうなんです

。

。 明治2年、水戸藩の屋敷があったこの土地を明治政府が収用し、明治5年に向ヶ岡弥生町と名づけられました。謂れは、文政11年(1828年)3月に建てられた水戸家9代川斉昭の歌碑の和歌によるんです。

明治2年、水戸藩の屋敷があったこの土地を明治政府が収用し、明治5年に向ヶ岡弥生町と名づけられました。謂れは、文政11年(1828年)3月に建てられた水戸家9代川斉昭の歌碑の和歌によるんです。ことし文政余り一とせといふ年の”やよい”の十日さきみだるさくらがもとに

かくはかきつくすこそ

名にしおふ春に”向ふが岡”なれば世にたぐひなきはなの影かな

たまたまこの碑が3月に建てられたということだけで「向ヶ岡弥生町」になったんですよね

たまたまこの碑が3月に建てられたということだけで「向ヶ岡弥生町」になったんですよね 。

。 そして、1884(明治17)年、向ヶ岡弥生町の貝塚で、縄文式土器とは異なった壷型土器が発見され、この地名をとって「弥生式土器」と名づけられたんですよ

そして、1884(明治17)年、向ヶ岡弥生町の貝塚で、縄文式土器とは異なった壷型土器が発見され、この地名をとって「弥生式土器」と名づけられたんですよ 。

。 だから、あの碑が、3月に建てられていなかったら、なんという土器になっていたんだろうか

だから、あの碑が、3月に建てられていなかったら、なんという土器になっていたんだろうか 。

。 実はこの碑が建っている場所は、あくまで「ゆかりの地」であって発掘された場所ではないというんです

実はこの碑が建っている場所は、あくまで「ゆかりの地」であって発掘された場所ではないというんです 。発掘された場所は、東京大学工学部9号館の近くのようです。いろいろありますね、歴史って

。発掘された場所は、東京大学工学部9号館の近くのようです。いろいろありますね、歴史って 。

。 その碑の前に、こんなお店がありました。ちょっとビックリですが

その碑の前に、こんなお店がありました。ちょっとビックリですが 。

。鳥獣剥製 アマガサキ剥製(場所は、iタウンページ!)

店のディスプレイには動物の剥製が、確かにリアルですね。動物の皮を使った帽子などの商品を販売されています。日本剥製師協会なるものがあるようです。

店のディスプレイには動物の剥製が、確かにリアルですね。動物の皮を使った帽子などの商品を販売されています。日本剥製師協会なるものがあるようです。

剥製工程は、腹部に切れ目を入れ、生皮をはがし、鞣(なめし)作業[剪(セン)という両側に柄のついた弧状のナタを用いて、丸太を半分に切った台座に皮を敷き、剪の刃でなめしながら脂分を絞り出す]、専用の脂取り剤で洗浄、ミョウバン液に3日ほど漬け込む、ウレタンを削って型をつくる、皮をかぶる、切開部を蝋引き(ろうびき)と呼ばれる特殊な縫合糸で縫いあわせる、爪やガラスでできた目玉をはめ込む、それで完成。

剥製工程は、腹部に切れ目を入れ、生皮をはがし、鞣(なめし)作業[剪(セン)という両側に柄のついた弧状のナタを用いて、丸太を半分に切った台座に皮を敷き、剪の刃でなめしながら脂分を絞り出す]、専用の脂取り剤で洗浄、ミョウバン液に3日ほど漬け込む、ウレタンを削って型をつくる、皮をかぶる、切開部を蝋引き(ろうびき)と呼ばれる特殊な縫合糸で縫いあわせる、爪やガラスでできた目玉をはめ込む、それで完成。 特殊な専門性の高い技術です。

特殊な専門性の高い技術です。◆はく製加工を行っているお店を探すなら、iタウンページハイパーサーチ!

この近辺には、弥生美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)や竹久夢二美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)もありますよ。

この近辺には、弥生美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)や竹久夢二美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)もありますよ。

散策してみてはいかがでしょうか。面白い発見、できるかもしれませんよ

。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 自分に合うウ... | 東大前の和菓... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |